山下ふみこオフィシャルブログ

2020.08.18

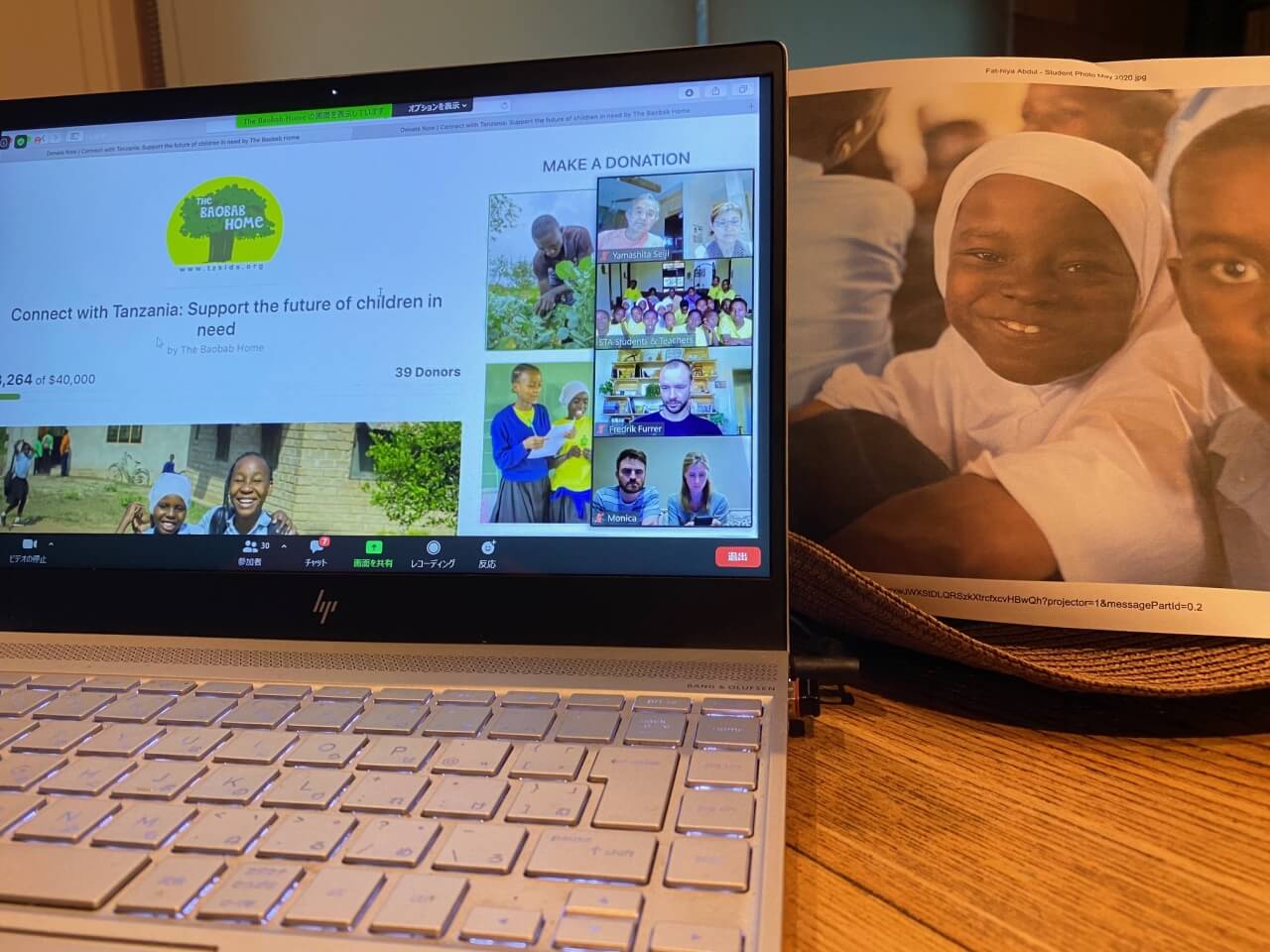

Steven Tito Academy in タンザニア

2014年娘から「ママ、タンザニアの小学生のスポンサーになって・・」と言われて、毎月学費を振り込んですでに8年が経過しました。

そして今は二人目のFathiya君6歳の小学生のスポンサーになっています。

娘の友人Louren Georgeがタンザニアで貧しい子どもたちの教育に関わり、大学でinternational studies/teaching、国際的に教えるための教科を取得して、タンザニアへ再度わたって学校運営に協力し、今では生徒145人に増えています。

現在彼女はスコットランドで教師をしているのですが、彼女がつなげてくれたスポンサーたちは世界中に広がっています。

.jpg)

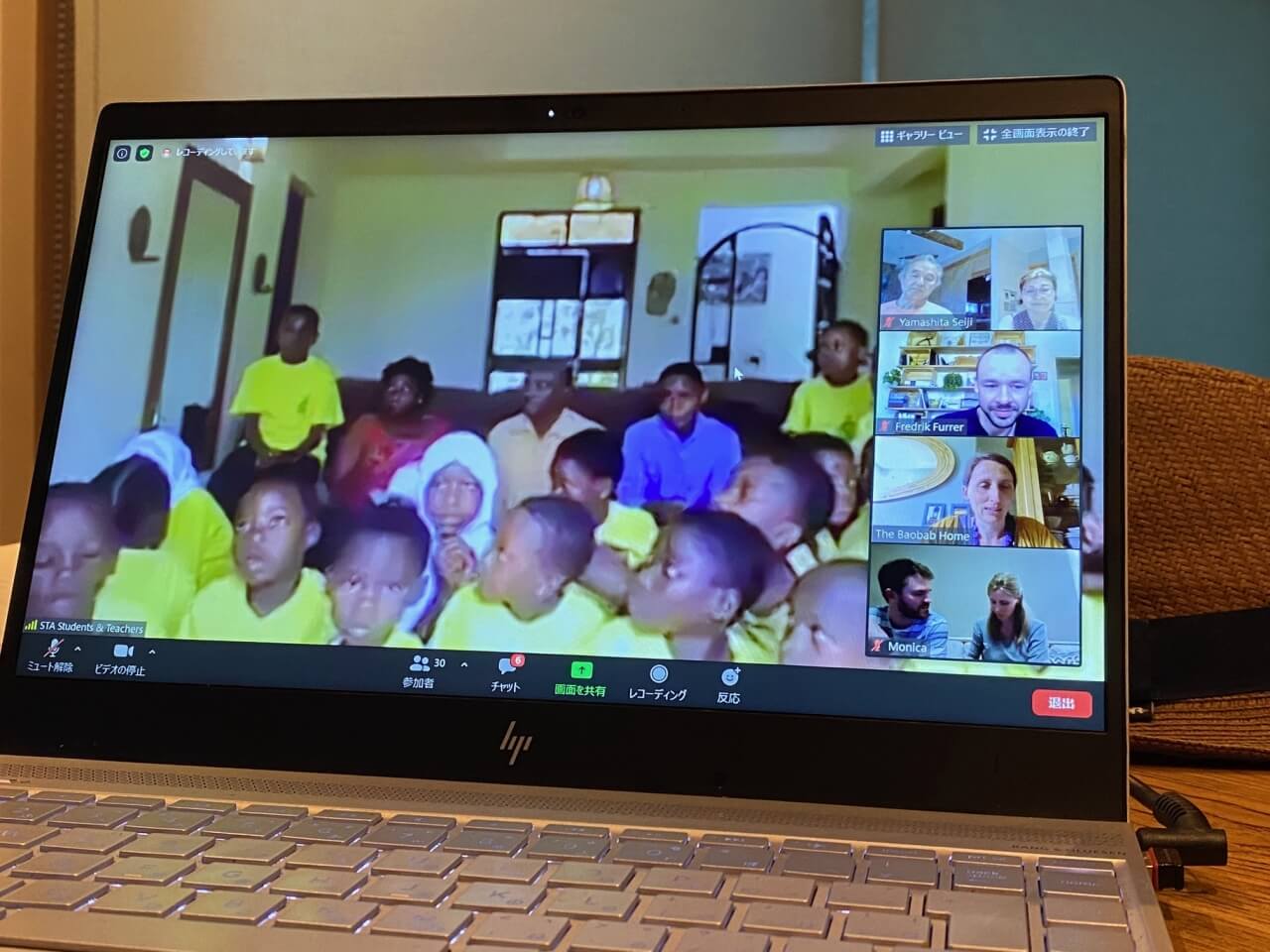

初めてタンザニアの子供たちと私たちがzoomで話をしました。イギリス、オーストラリア、アメリカ、オランダ、ドイツなど世界中のスポンサーが自分の支援している子供と直接話をします。

お茶目な子、恥ずかしがり屋、おしゃべりな子、本当に子どもたちがスポンサーと顔を見ながら会話ができるのは、とても有意義な時間でした。

コロナ禍で、face to faceのつながりが少なくなって、ネット上で繋がる取り組みを有効活用されている。それぞれのスポンサーがどんな人たちなのか、どんな交流をその子としているのか、限られた時間の中で、限られたスポンサーだけで、彼等と関わっている子供たちだけでしたが、みんなが時間を超えて一堂に会することができて、とても良い機会でした。

カテゴリ

2020.08.11

第13回高尾山穂見神社の清掃活動

13回目の高尾山神社の清掃もいつも7:10から。すでに日差しは熱く、木陰もないので結構大変な作業です。

神社のことに詳しい大塚さんという方が、筑波から毎月のように此処に来ていた時期が1、2年以上続いていたでしょうか。

お会いするたびに、此処の高尾山神社の神様の偉大さをお話しされていた。

私たちが偶然知り合ってから既に数年経過し、最近になって音信が途絶えてしまっている。

その方の思いもあって始めた清掃活動がすでに1年以上経過した。いろいろのご縁があって繋がっている清掃活動。

今日は穂見神社と高尾山神社には、大塚さんがお元気でいられることを願ってお参りをする。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2020.08.10

PCR検査 世田谷モデル

8/8のzoom研修。世田谷モデルで脚光を浴びる保坂展人区長の言葉が心にストーンと落ちる。

今、地方の自治体で起きている経済優先or市民の命優先か。

国の地方創生臨時交付金を使った県外の方々を呼び込むためのあらゆるイベントや施策合戦が各自治体で展開する。

アクセルとブレーキを同時に踏み込む施策に地方の住民は納得がいかない。

特に東京を始めとした大都市圏は新型コロナウィルス感染者が、日々拡大している中、感染者数が少ない地方都市では警戒感を強めている。

特に東京を始めとした大都市圏は新型コロナウィルス感染者が、日々拡大している中、感染者数が少ない地方都市では警戒感を強めている。

最後に保坂区長は

「国は、Go To キャンペーンに1兆数千億円をかけるより、PCR検査体制の充実とコロナ封じ込めに予算を使うべきだ。感染症対策を徹底させることが、経済の再生への一番の近道なのだから」と。

(zoom研修の概要は佐倉市の大野さんからの報告を添付)

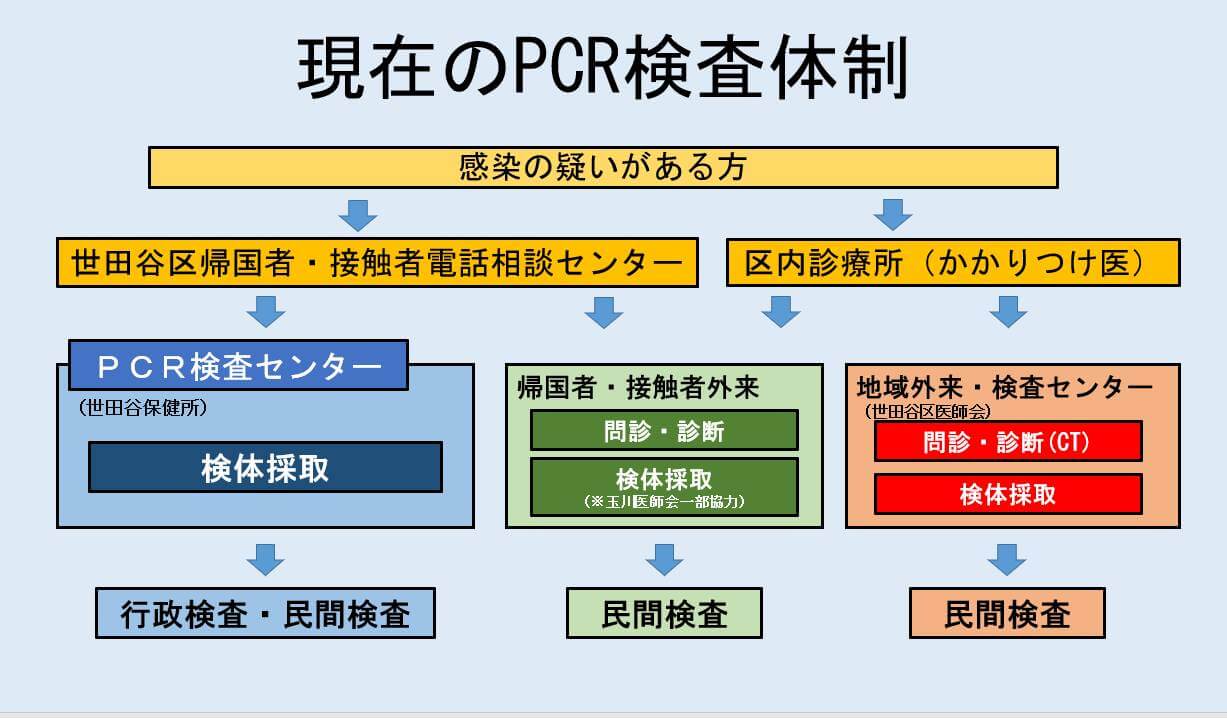

↓現在の世田谷区のPCR検査体制

(これが世田谷区の検査体制の流れ。保健所がやはりパンク寸前ということで、濃厚接触者の追跡など、外部委託に移して、なるべく保健所の負担を減らす努力をしている。もちろん人員も増員。

【 いつでもPCR検査を】世田谷区長の奮闘!

8月8日、保坂展人・世田谷区長のZOOM講演会を開いた。

今、全国から注目を浴びる「世田谷モデル」

キーワードは「いつでも、どこでも、何度でも」

相変わらず極端に少ない日本のPCR検査件数。

保坂さんは世田谷区で今、1日360件の検体能力を

10倍に引き上げようと奮闘している。

検体数を増やすことに対する否定論者は必ずこう言う。

「無症状の者をたくさん炙り出すと、病院の受け皿がなく、医療崩壊を起こす」

保坂さんの反論は明快だ。

「ニューヨーク市は1日の感染者数が3万~7万人という酷い状況だったが、

いつでも、どこでも、誰でも、何度でもPCR検査を無料でやった。

その結果、今は感染者が1日数人しか出ていない」

「無症状の人を放置しておくと感染がどんどん広がり、結局医療崩壊が起きてしまう」

「PCR検査をやらない理由は、言い訳でしかない。待っていてはダメで、命を守る行動を積極的に取らなければいけない!」

【数をこなす新提案】

◆今の鼻咽頭からの検体採取ではなく、唾液や、前鼻腔(鼻の穴)からの検体採取だと、簡単にたくさんの検体が採れる。

◆今は手動式の検査装置を使っているが、全自動装置でやると、はるかに大規模な検体数をこなせる。

◆プール方式⇒ 5人分の検体を混ぜて一度に検査。陽性反応が出たら、改めて、1人ずつ検査する。

◆全自動PCR検査装置を置くには、部屋ごとの陰圧など環境整備が必要だが、すでに大学や病院にはあるので、そのような社会的資源を総動員する。

【これまでの経過】

◆医師会や有識者と連携し、情報連絡を密にした。

◆児玉龍彦東大先端研教授が「世田谷モデル」を提案。

【世田谷区のPCR体制】

◆3つのルートがある。(下図も参照)

①感染かも? ⇒ 電話相談センター⇒保健所を通した行政・民間検査

②感染かも? ⇒ かかりつけ医 ⇒ 世田谷区医師会検査センター ⇒ 民間検査

③感染かも? ⇒ かかりつけ医 ⇒ 病院などの発熱外来⇒民間検査

★千葉県の場合もほとんど同様だが、電話対応が全く違う。

政令市等を除く500万人の唯一の受け皿「電話相談窓口」の回線数は7本。受付は民間のコールセンター業者に委託。

★世田谷区(人口92万人)の回線数は8本!

しかも、受付は看護師経験のある人!(看護師派遣業者等に委託)⇒病状の判断が素人よりも的確に行える。

【感染拡大を防ぐには】

◆クラスターを発生させないために、高齢者施設や障がい者施設で働く人、保育士、学校の先生など、いわゆるエッセンシャルワーワーと呼ばれる人たちには定期的検査を実施する。

◆社会福祉施設へ「感染症アドバイザー(医師)」を派遣し、クラスター防止策や、休業や事業再開の可否判断をアドバイス。

【ゲスト:宮川伸衆議院議員から国と県の新情報!】

◆数日前、厚労省が「全自動PCR検査装置」の250台購入を決定。

全国都道府県に希望数を上げるよう言ったところ、千葉県は?

⇒ なんと、20台のみ。

これは6月時点で手動式を20台購入する(200万円×20台=4000万円)と決めた数そのまま・・・

今回厚労省は、1台1200万円する全自動装置を全額国が持つと言っているのに、なんで、もっと増やさないのか千葉県!?

◆検体採取数がまだ少ない、という問題の解決策として、

千葉県医師会中心に、唾液採取による大量サンプル検査スキームを作るべく準備中!!!

世田谷区、厚労省、千葉県の最新情報が聞けて有意義な講座だった。

沼津市において市民団体が、「観光客受け入れに関する要望」を市に提出したと聞く。

その中には「このコロナ禍を市民と一丸となって乗り越えるべく、世田谷モデルの取り組みをぜひ検討いただきたくお願いします。」と記されているという。

その中には「このコロナ禍を市民と一丸となって乗り越えるべく、世田谷モデルの取り組みをぜひ検討いただきたくお願いします。」と記されているという。