山下ふみこオフィシャルブログ

6月議会

2025.07.17

一般質問への向き合い方と考え

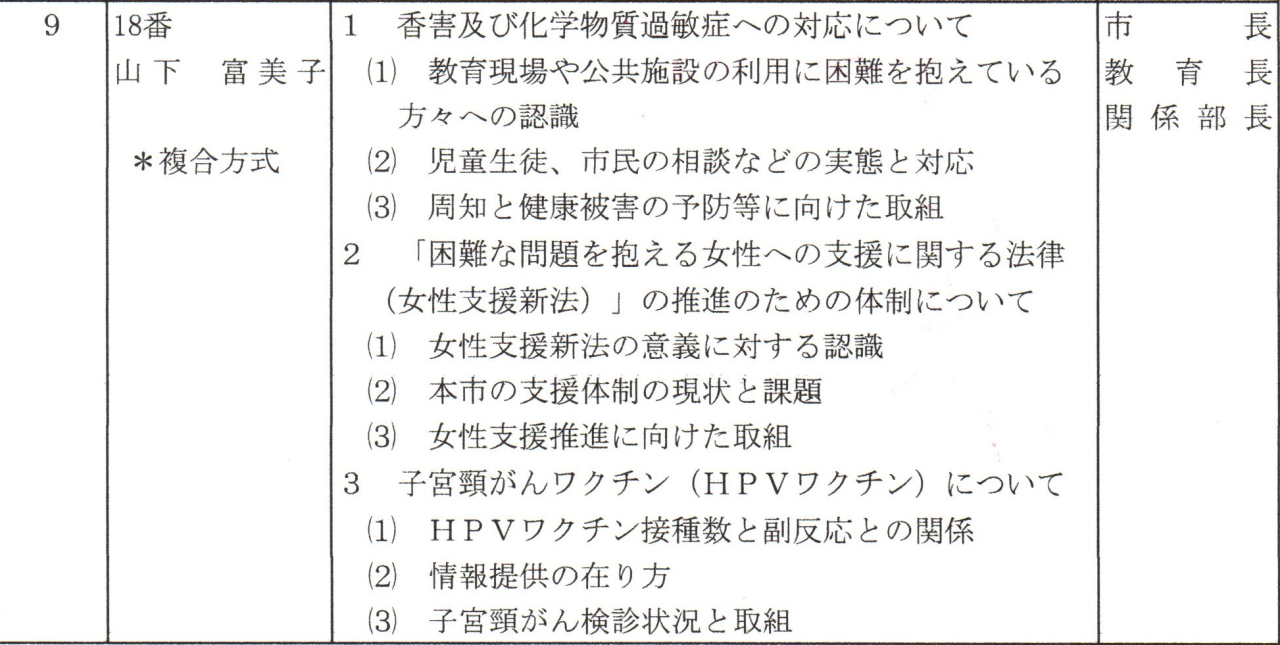

6/16~6/18までの3日間の一般質問と議案質疑。私の一般質問は2日目。3日目はテーマは以下の3つを私の質問時間は最大20分、当局の回答は40分。合計60分以内の持ち時間の中で、質問と答弁を完結させなければならない。テーマが全て重要なので、なかなか時間配分が難しい。制限時間がある中で、質問もカットしなければならなかったり、不十分な答弁には突っ込みたくなる。

一応当局との調整はする。1回目の質問はこういう質問をするという原案を渡し、その原案に対して答弁案が返ってくる。

それをもとに質問が展開し、課題を深堀していく。

当局との向き合い方は議員様々で、原案を渡す人や答弁書をくれる担当課もいたり、こんな質問はどうかと提案してくる担当者もいる。

議会としては、質問と答弁に齟齬がないように、当局と十分調整すべきと言うのが、ここ10年ぐらいの沼津市議会としてのスタイルである。

しかし、他市によっては通告だけで、事前打ち合わせがないところもあると聞く。そうなると、どんな質問が来るのか、事前準備は相当必要で、双方の緊張感は半端ないと思う。ただし、これは日々の経験や勉強が必要で、お互いのスキルアップにつながるので、その議会は改善しようという意見はないようだ。

また、「質問はこれでお願いします」と原稿を持ってくる担当者もいるという。それから外れると通告外になるという議会もある。私のような無所属議員は議会の少数なので、他市で同じ立場の議員との連携や勉強会は常に必要である。

「本来、一般質問はどうあるべきか?」お互いの議会について話し合う機会は多々あり、自分たちの議会がどうなのか意見を出し合う事でお互いの議会や議員の考え方が見えてくるので一つの指標にはなる。

議員は一般質問において基本的には制約はないので当局の指示に従う事はない。ただ、充分調整をして齟齬のないようにというのは筋が通っているようで、実はすでに原稿と答弁ができていることが齟齬がない一般質問ともいえる。そうなると、一般質問を本会議場でする意味があるのだろうかと・・・

↓ 6月議会のテーマ 順を追って一般質問をテーマごとに説明していく

- 1 / 1