山下ふみこオフィシャルブログ

山神社

2025.01.11

山神社の例祭

1/11(土)日吉にある山神社の例祭が行われた。

古くから山の神様として親しまれている。山神社は、いつ創立されたのか年月日は分からないけれど、今から190年前の天保9年(1838年)に再建されたとある。

江戸時代で、天保の改革が進んでいたころです。

さらに昭和3年(1928年)ちょうど100年前に再建され、また昭和52年(1977年)に再建されたとある。この時に近くの老廃化した三峯神社に祀られていた津島牛頭天王、瘡守稲荷の二神をこの山神社の新拝殿に遷座。合祀することになったという。

津島牛頭天王:古来から厚い信仰を集め、疫病や災いを鎮める霊力があるとされ、厄除けや縁結びの神様としてご利益があると伝えられている。

瘡守稲荷:瘡守(かさもり)とは、疱瘡(天然痘)から人々を守るという。疱瘡は伝染病として恐れられ伝染病からも地域を守ると伝えられている。

昔はこの一帯も田んぼや畑でしたから農耕の神様は住民にとって大事であり、山神社の例祭を地元日吉では今も欠かさず続けている。

2023.01.14

大岡日吉の山神社の例祭

私の住む大岡日吉には日吉の住民にとって聖地として敬われ、祀られてきた日吉廃寺の敷地内に「山神社」がある。

生憎の雨の中、今日は日吉自治会によって山神社の例祭が執り行われた。

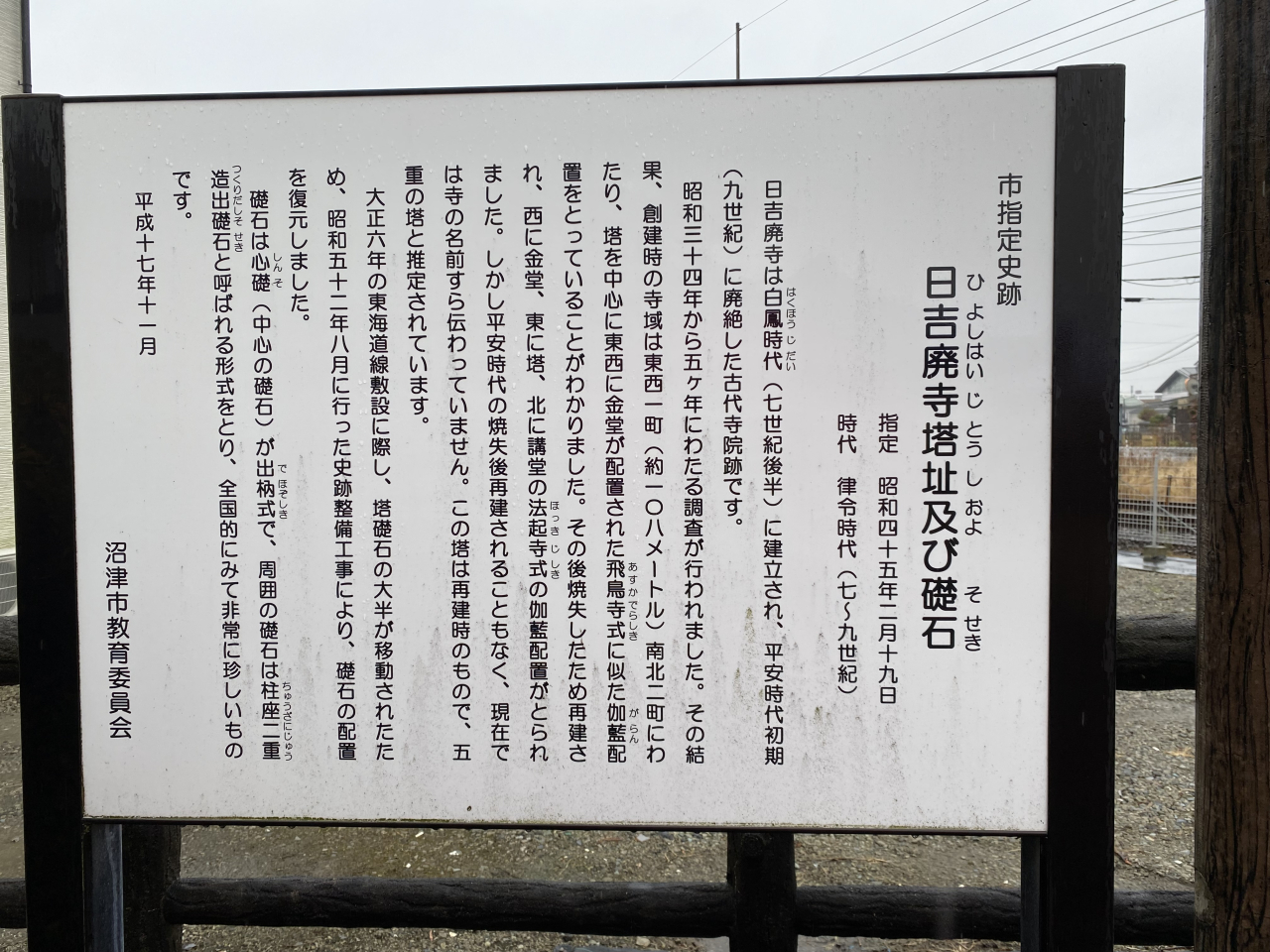

現在の日吉廃寺(跡)は、7世紀ごろ、全国的に大寺が立てられ奈良の法隆寺を模して作られたと言われている。

当時既にこの辺りは中央とのつながりを持ち仏教の地方普及の拠点であったようだ。

3度の火災により歴史を閉じた廃寺跡は、東海道線の開通等により、寺の敷地は、甚だしく狭められてしまって現在に至る。

戦前は日吉の小学校児童による清掃作業が行われ、また寺の敷地内に山神社が祀られている事実から、古くからこの地は日吉の住民にとって聖地として敬われ、祀られてきたことがわかる。

古来から山の神様として親しまれている山神社は、日吉にとって日枝神社は氏神様であり、山の神様は鎮守の神様である。

山の神は農耕の神であり、春になると山から下りてきて、秋の収穫が終わると山に帰って行ったと言われている。

↓ 津島牛頭天王 (つしまごずてんのう) ↓ 瘡守稲荷 (かさもりいなり)

昭和3年に再建された山神社拝殿は、ほぼ半世紀を経て老朽化が激しくなり、昭和52年に再建されるときに、老廃化した三峯社に祀られていた津島牛頭天王(ごずてんのう)、瘡守稲荷(かさもりいなり)の2神をこの拝殿に遷座、合祀することになった。(この史実は昭和63年「日吉のあゆみ」が、日吉自治会によって発行。)

牛頭天王は、京都祇園の八坂神社の祭神で疫病を防ぐ神としてご利益があると伝えられている。今では現代の疫病とも言われているコロナウィルスから守って下さると言われている。

瘡守稲荷(かさもりいなり)は「疱瘡つまり天然痘は当時伝染病として恐れられていて、それから人々を守って下さる神様だったようで、今ではできもの腫物など皮膚病一般を直す神様として知られている。

この日吉廃寺の敷地内に山神社が祀られ、古くからこの地は日吉の住民にとって聖地であり、こうして毎年祀って下さっていることは、大変貴重なことです。私たち日吉の住民を守って下さっているという事に改めて感謝したいと思います。

- 1 / 1