山下ふみこオフィシャルブログ

2022.11.07

市財政は大丈夫か by 鉄道高架 NO6

NO1~NO5まで静岡県の鉄道高架事業の再評価による私の見解(一般質問)を述べさせてもらった。やはり、調査すればするほど、高架事業実現の可能性は時代とともに遠のいているとしか思えない。

コロナ禍によって市民生活は疲弊し、日々の暮らしは厳しさを増している。静岡県は何故20年も経て事業費や工期の見直しをしたのだろうか?これから始める鉄道高架事業は困難性を深めていくとしか思えない。

どうしても推し進めなければならない理由とは何か?私には分からない。

今後、この事業の進捗はますます混迷を深めていくだろう。その状況はすべて市民生活に繋がっていく。

高架事業はR5~着手というが、財政的困難を誰も指摘しないのは何故?

鉄道高架事業は、かねてより市財政上、困難ないし不可能と考えてきま したが、今回の再評価による事業費増大、工期の延伸はますますその深刻さを極めていると考える。

この機に改めて市財政の 見通しを明確にし、その困難性を見極め、鉄道高架を含む駅周辺総合整備事業の縮小、あるいは高架本体の凍結等の英断が求められると考える。

2022.11.07

市財政は大丈夫か by 鉄道高架 NO5

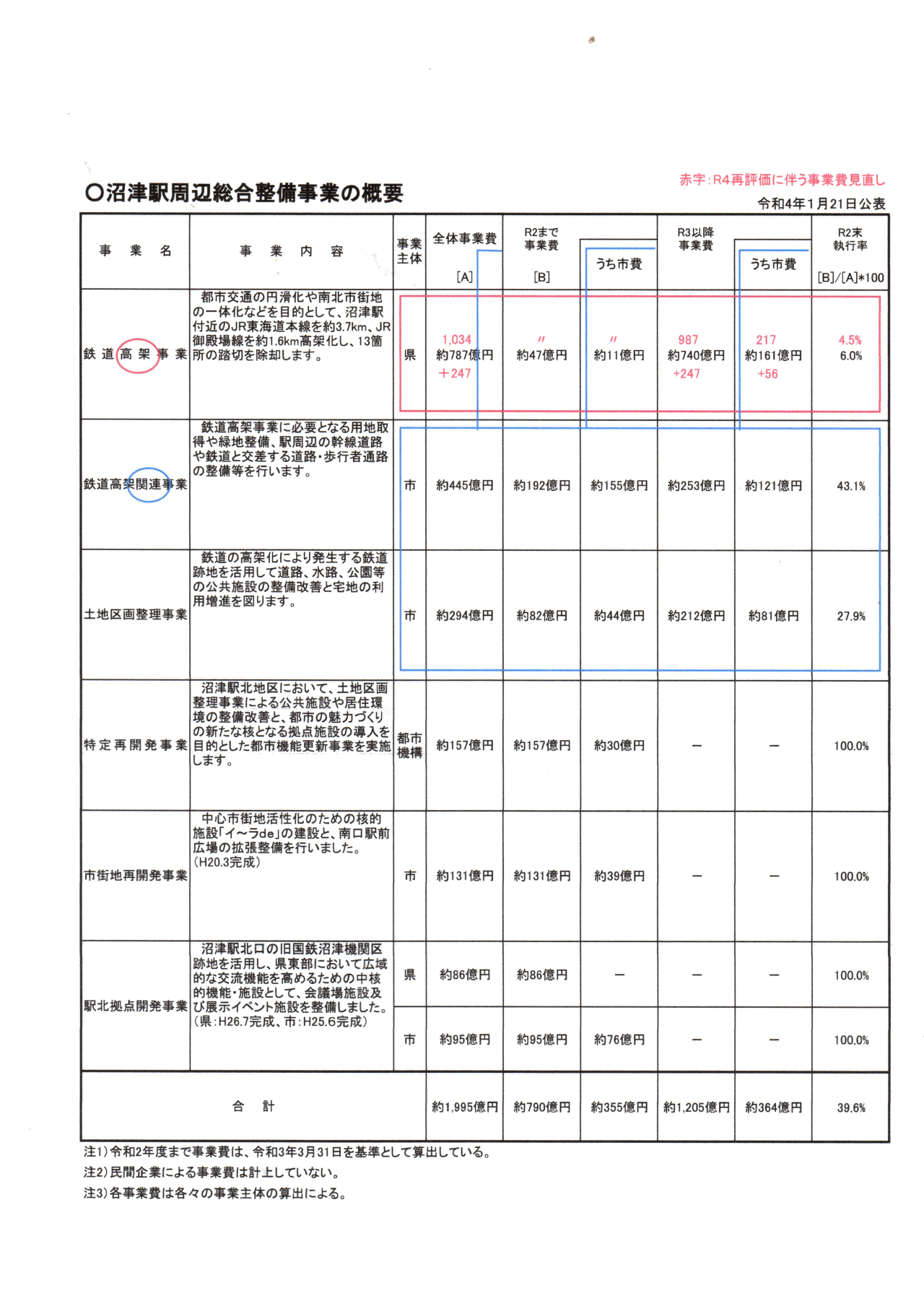

・計画期間は令和25年(2041)まで。

今後の長期財政試算は、「歳入は過大に見積もらない。また歳出 は、過小に見積もらないこと!」

沼津市は巨額 の借金に耐えられるのか?

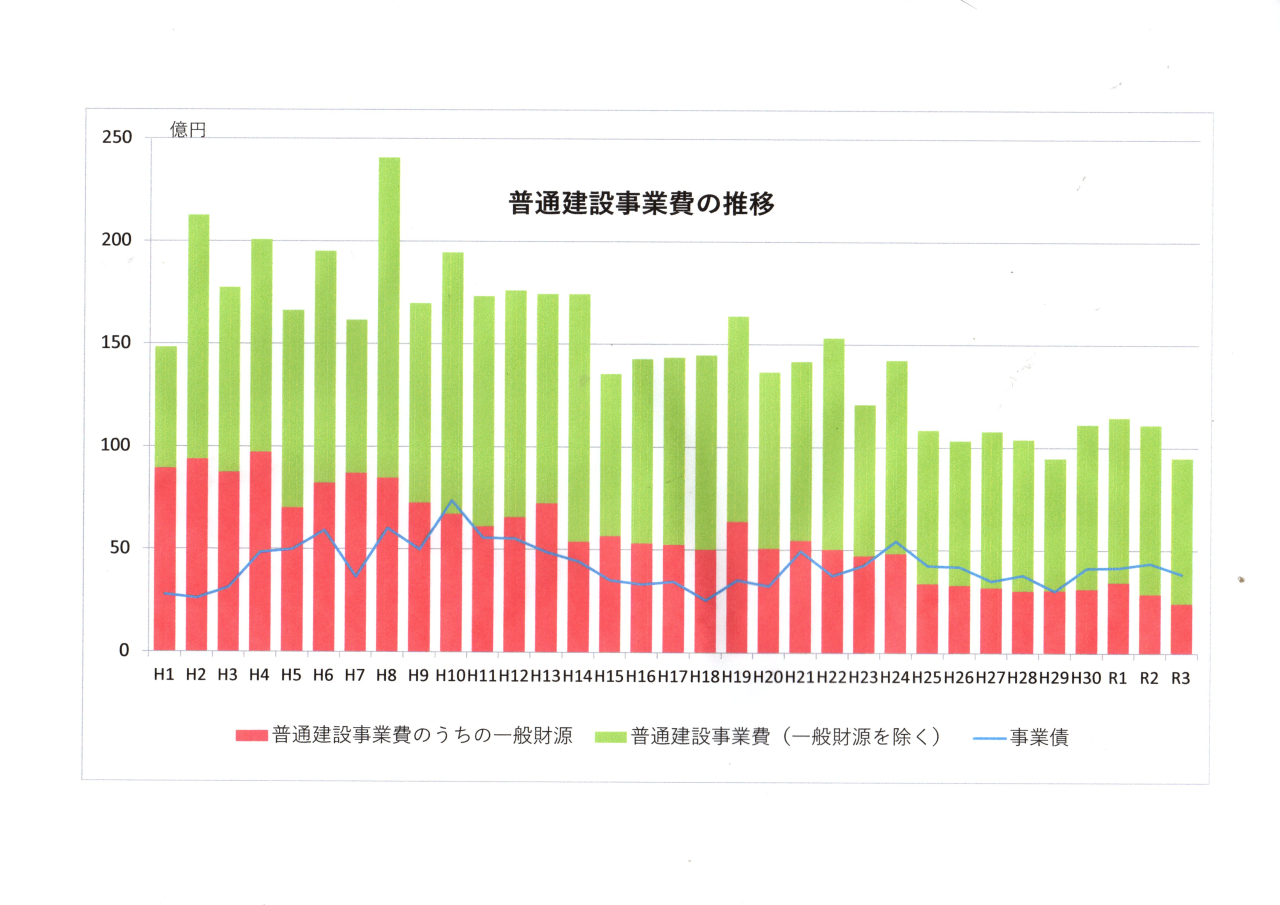

ここ数年、普通建設事業に対する起債の依存傾向は さらに強まっている。

財政厳しい時代に、約 1,000 億円もの巨額な借金残高に、果たして本当に耐えることができるのか?

全国で人口18万人以上の自治体100以上の財政状況を調査(R2年度決算カード)

結果:沼津市のような人口、財政規模、地方交付税の依存度等で1000億円規模の借金を抱えている自治体は存在しない。

→つまり、借金残高1000億円は財政的に不可能であること→高架事業は財政的に不可能!

★★★借金残高1000億円規模の自治体の3つのタイプ

① 人口30~40万人都市で約7割が1000億円規模→人口が多ければ基本的に財政規模が大きい

② 人口は沼津市と似通っているが、大規模合併で起債残高が増大、または交付税に依存し財政規模は大きい

③ 人口は沼津市と似通っていて、新幹線開業に合わせた駅周辺の再整備等で1000億円の起債残高を抱える。結果40億円もの財源不足を生じ、現在、財政再建に取り組んでいる。

------------------------------------------------------------------------------------------

↓グラフ これで財政大丈夫というわけにはいかない!

単年度ごとの普通建設事業費(赤✙黄緑)は年々減少し、30年間で1/2まで縮小。

事業費に占める投資的経費充当一般財源(赤)の割合は、かつては90億円、70億円という規模で投資的事業をやってきたが、今では20億円台。30年間で1/4にまで縮小。

その代り普通建設事業費に占める事業債(借金)の割合が増加し起債に依存しているものの借金にも限界があり、今後高架事業及びごみ焼却施設など大きな事業が目白押し。これで財政大丈夫というわけにはいかない!1

課題:現状は普通建設事業費が減少している。本格的に始まっている公共施設の老朽化対策と同時期の鉄道高架事業にどうやって財源確保ができるのか!

2022.11.06

市財政は大丈夫か by 鉄道高架 NO4

2:長期化による投資効果B/C(費用便益比)の影響は?

事業継続の前提条件となるB/Cが 1.0 を下回る場合、事業継続されるのか?

沼津市:本市の発展に欠くことができない事業。だからB/C1.0以下でも事業はやるべきというのか?

沼津市のいう鉄道高架事業等は:

・南北市街地の一 体化や回遊性の向上

・高架に生まれる広大な鉄道用地の高度な土地利用

・中心市街地の土地構造を 抜本的に変え、人、物、流れを大きく変え地域経済にも好循環を与える

だからB/C1.0以下でも事業はやる?

① 投資効果の対象 は交通の円滑化。

その便益を受ける者は、広域的な道路利用者に限られ、市民の利便性を評価するものではない。

② 鉄道施設跡地利用は、高架関連の予算にはない。イメージだけでしかない。