山下ふみこオフィシャルブログ

2014年04月

2014.04.06

歩車分離式信号の整備

交差点で 最近目につくようになったのは、歩車分離方式信号の設置である。その設置によって交通渋滞が

起きている個所があるという苦情から色々調べてみた。そこには時代の変化から色々の問題点が浮上して

きていることが分かる。

今、歩行者の安全確保を図るために警察庁は歩車分離整備を推進している。しかし、昔は横断歩道橋を

設置することでその安全確保を図った。日本は昭和30年代にモータリゼーションが進展したが、

その一方交通事故が多発して「交通戦争」と呼ばれる状況に陥った。被害者を減らすために歩行者と

自動車の各々の交通を分離(歩車分離)出来る歩道橋が設置されるようになったという。

平成23年4月20日、警察庁は・警視庁交通部長・各道府県警察本部長へ「歩車分離式信号の整備推進に

ついて」通達を出している。

交通事故が減少する中で、信号交差点における歩行者事故のうち歩行者に違反のない交通事故が9割を

占めていることから、事故防止に歩車分離式信号の整備を推進することになった。

特に静岡県の場合、交通事故件数が急上昇し、その上昇率はワースト1であり、その早急な整備が検討

された。平成25年3月末では歩車分離の信号整備は181か所、26年度までに203か所(3%整備率)

目指すという。

最近では、交通量が減少したことや従来技術的にできなかった信号機による制御が可能となったことから

老朽化を機会に横断歩道橋を撤去する自治体も増えてきていると言うが、実態は・・・

★★ 市役所前の立体交差の横断歩道橋 ★★

この歩道橋も高齢者にとっては非常に負担になる。何とか撤去し、平面にならないかと市民から要望が

寄せられていた。

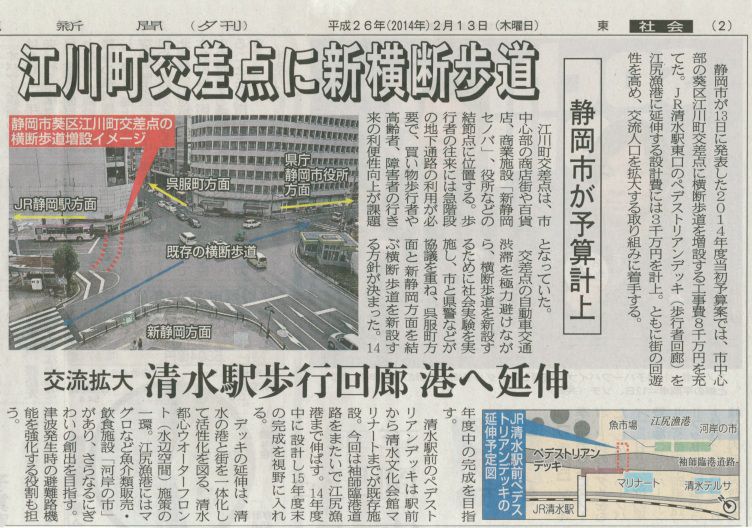

これと同様のケースに静岡市の江川交差点、この交差点を横断するには地下道しかなく、非常に不便の

悪い交差点であり、昨年、交差点に横断歩道を新設するために社会実験を実施し、

その動向に注目をしていたのだが・・・

↑ クリック

結局、完全スクランブル化にならず、歩行者の安全確保と自動車交通を考慮したものになり、

街の回遊性や歩行者の利便性を考えた抜本的な対策には至らなかった。

この交差点の横断歩道の増設が認可されれば、沼津市の市役所前の歩道橋問題も改善の可能性も出てくる

のではないかと期待したのだが・・・

沼津市の場合も、やはりこの歩道橋については、以前、学校や自治会を交えた話があったようだと言う。

しかし、児童の通学路の安全性の確保からいうと結局従来通りのままという結果に終わったという。

それなら、歩道橋は児童の為に残して、高齢者や障害を持った方は横断歩道(平面)という選択が

できないものかと警察に尋ねたところ、道路交通法により両方の設置はできないと言われた。

今回の歩車分離にしても、設置したことで交通渋滞が発生したところは見直しはあるのかと尋ねたところ、

歩行者の安全確保が担保できるのなら撤去できるが、その確保ができずに撤去をしてもいいと、

皆さん(地元)が賛成をしますか?と問われた。

結局、今の段階では、県警(警察庁)の方針として、歩車分離式信号機の整備を進めたことで、

昨年、設置前後1年の事故調査をしたところ、車と歩行者の事故は8件から1件に減少し、

かなりの成果が表れていると分析。

そうなると、警察庁の通達にもあるが、「安易に渋滞の発生の恐れがあるとして、歩車分離制御の導入を

見送ることのないようにすること」とある。

結局、その方針が再度変わらない限り、不都合があっても見直しはされにくく、歩車分離式信号の整備は

推進されていくしかないのだと思う・・・

(この続きは次回に・・・まだまだ課題は続く)

2014.04.03

アダプトプログラム制度

一般質問の成果!

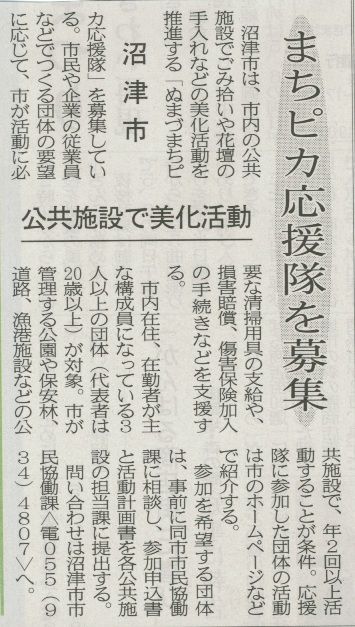

今朝の静岡新聞に ”まちピカ応援隊募集”と掲載。

アダプトプログラム制度が26年度において実施されることになった。

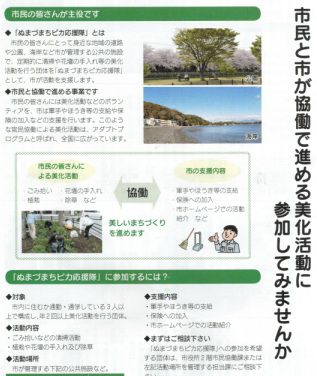

アダプトプログラムとは:公共の場所に市民が行政に代わって清掃活動を行い、行政は、市民が安全に責任を持って活動出来るように、傷害保険加入や清掃用具等を支援する制度

↑ クリックすると拡大

昨年の6月議会の一般質問において、制度の導入に向けた取り組みを提案し、26年度4月から

その制度導入が実施される。

きっかけは香貫山の不法投棄が4月になると一段と多くなり、毎年同じ問題が起き、イタチごっこを

繰り返していた。

そこで、香貫山に毎朝登頂しているメンバーが、2009年4月3日に市職員と協力をして、清掃活動を

行ったことがきっかけで、この山の保全活動に向けた取り組みができないものかと、毎月ゴミ拾い・

不法投棄ごみの撤去・雑草や枯れ枝の処理・側溝の汚泥除去・トイレ・水飲み場の清掃等を行ってきた。

昨年5月から沼工の生徒会が参加

次に沼商のインターラクトの生徒が参加し、ゆるやかな連携のもとに続けています。

やはり生徒たちが地域の方々と一緒にボランティア活動を行う事は学校側も賛同をしてくれたが、

やはりゴミ拾いに伴う危険性をいかに回避するかという点においては大変慎重であった。

学校側としては、当然のことです。そこで清掃活動が個人的な活動ではないこと、またその活動には

傷害保険をかけると言うことの条件を付帯して活動を開始することになった。しかしその活動には常に

先生が付き添うので、担当の先生の協力なくしては協働作業はむずかしい。

地域の財産を地域の住民が自ら整備・保全するという清掃活動は、自治会やNPOを始めとして

多くの団体が既に取り組んでいる。

しかし、一元的な管理体制をとっていないので、各課がバラバラにその団体を所管している。

そこで、団体の一元管理をすることで、もっと効率的に多くの市民が行政と協働して、自分たちの町を

きれいにしていくという一連的な流れができないものかと各自治体の取り組みを調査していく中で、

このアダプトプログラム制度に取り組んでいる多くの自治体があることが分かり、一般質問に繋がる。

その一元的な窓口の担当は市民協働課であるが、活動場所は各課が所管しているので、

そことも連携をしていく。

☆ぬまづまちピカ応援隊☆ 広報ぬまづ4/1号に掲載

★★環境創造活動として登録★★

私たちの香貫山影奉仕の活動に対して、昨年8/30に環境基本計画推進委員会において、

環境創造活動として登録され、継続に必要な消耗品を予算の範囲内(各団体およそ1万円以内)で

支給されることになり、この3月に急遽申請を出したばかりです。

今回のアダプトプログラムは市民協働課の尽力でやっと実現されたが、環境政策課が行っている

「ごみにゃ~プロジェクト」は、同じ清掃活動でありながら、この制度と連携しないのは何故か?

また各自治会が行っている清掃活動の担当は地域自治課だが、そこも今回連携をしていない。

一元管理とはいえ、そこはまだまだ不十分であると思っている。

各課の予算的な配分もあるが、その透明化も含めて、その活動も経費も見える化をし、

市民協働の取り組みを、市民の誰もが納得できる制度に高めていかなければならないと思っている。

やっとスタートしたばかりのこの取り組みを育てていくのは市民です。

どうぞ一緒に関わっていきましょう。

- 1 / 1