山下ふみこオフィシャルブログ

2025年05月

2025.05.29

決算に向けて備忘録 by 中村健

早稲田大学の中村健さんのFBにかかれていた備忘録。私がいつも思っていたことを適切に書かれていたので、私の備忘録としても残しておく。

2025.05.27

第66回高尾山穂見神社の清掃

5/27(火)高尾山穂見神社の清掃でした。今回は二人。仲間の1人はお嫁さんがいつ生まれるか切羽詰まっているという事で急遽お休み。二人で黙々とやりました。曇り空で暑くもなく、寒くもなく、ちょうどいい気候です。

落葉も境内付近はなくなっているのですが、境内の裏側に廻るとまだまだ落葉が山になっています。

2025.05.26

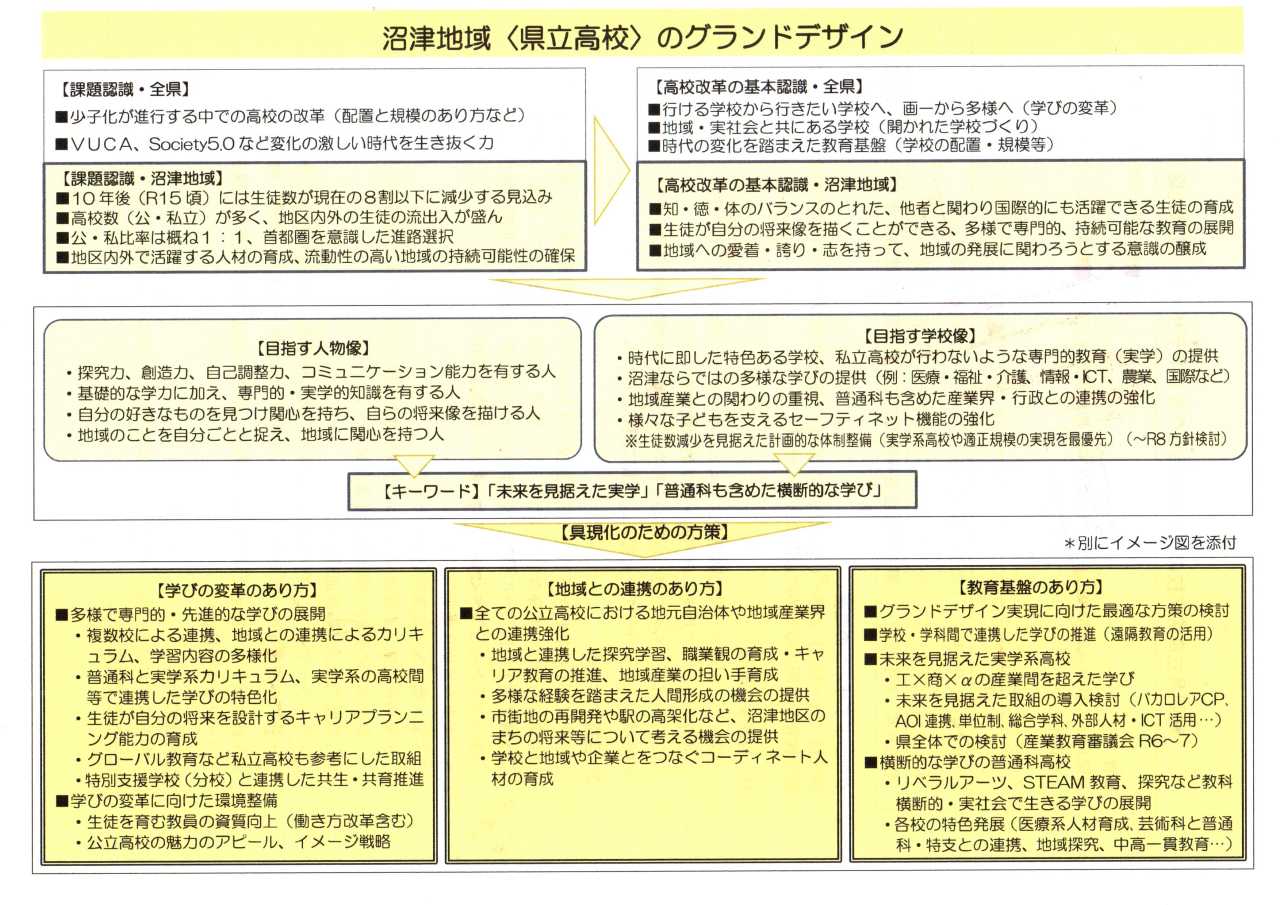

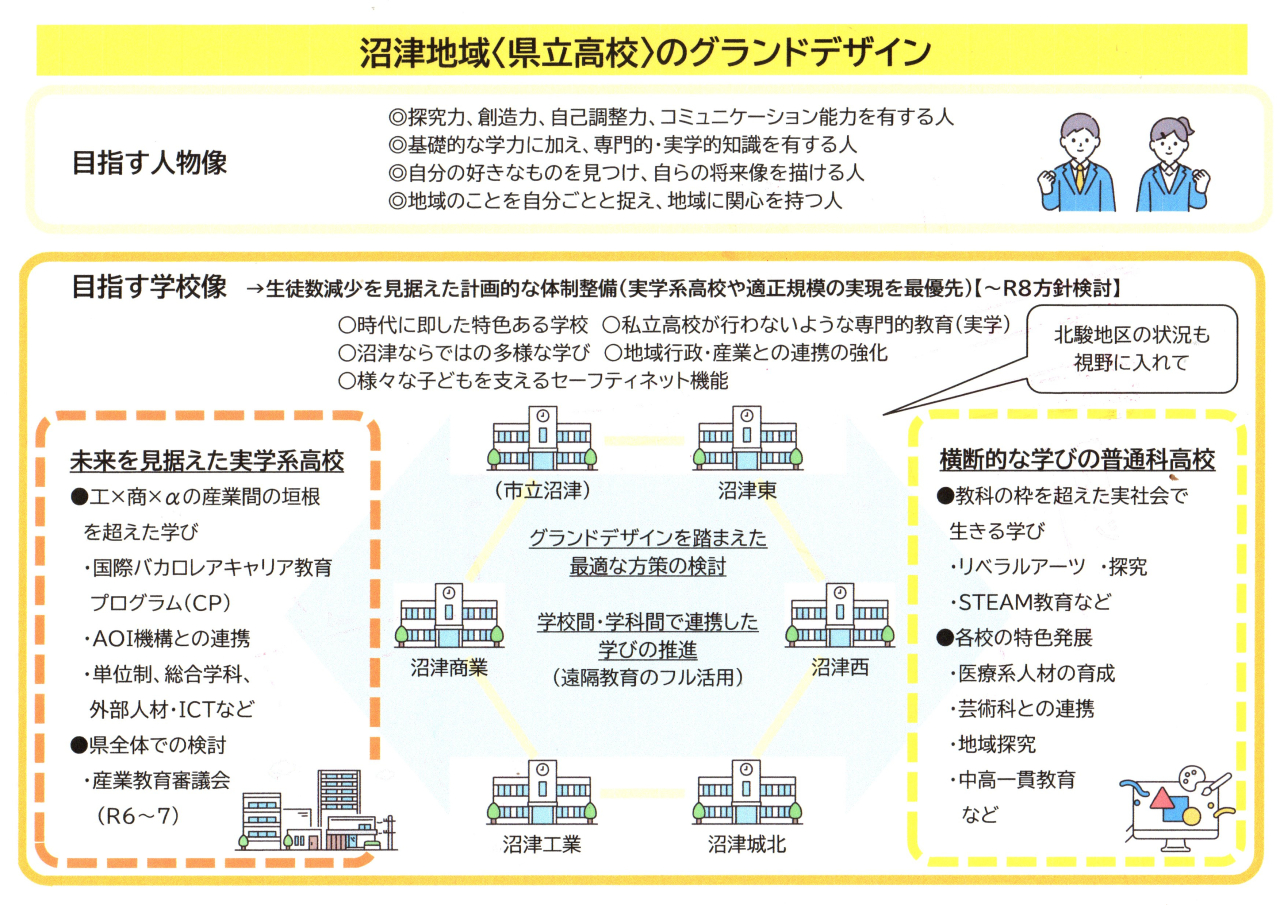

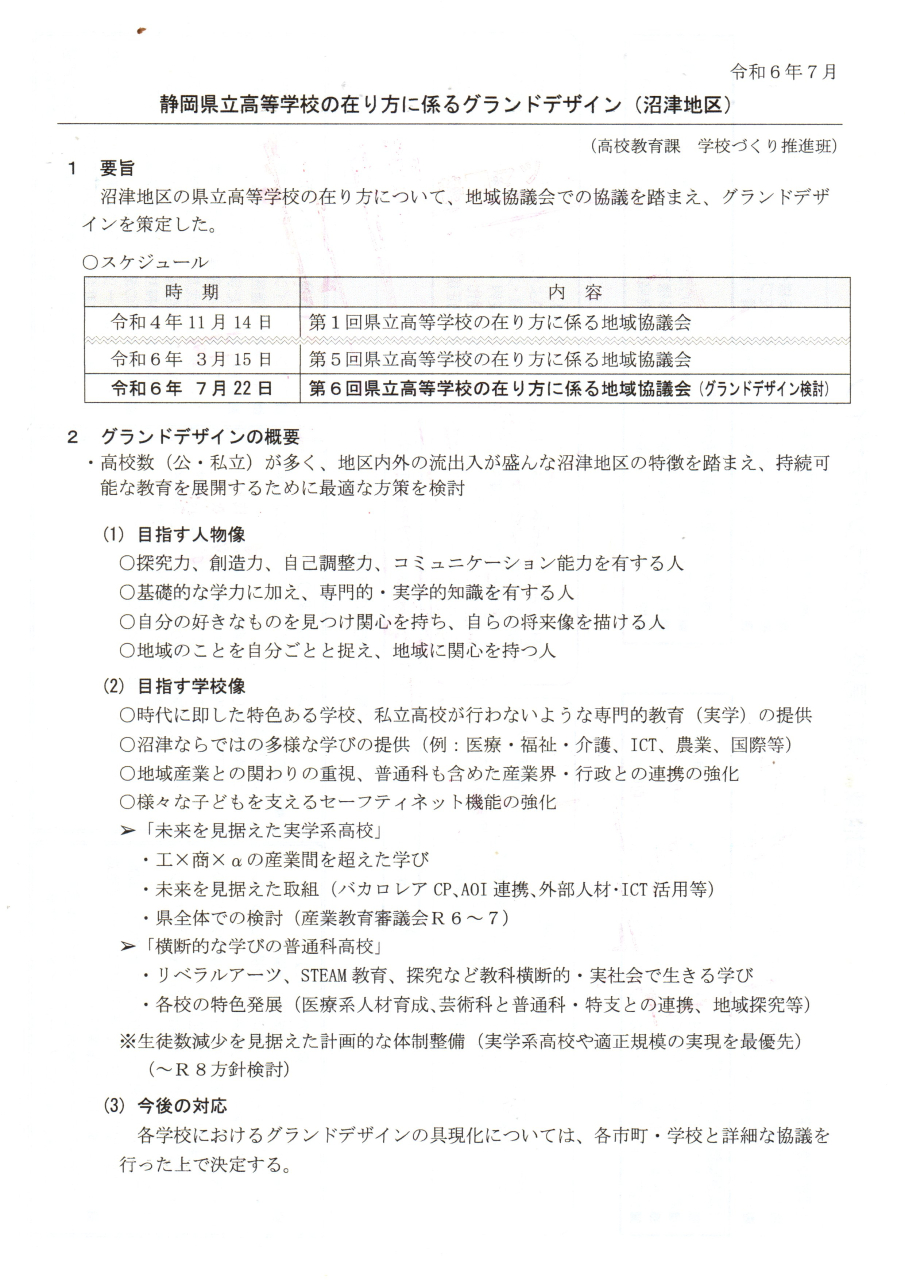

沼津地区の県立高校のあり方

https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/360/numazugranddesign.pdf

西高の杜蔭同窓会でR8年には統合等の新計画が出ると聞いたので県の高校教育課に電話をしてみた。県の高校教育課にきくと、2024年7/22 第6回県立高等学校の在り方に係る地域協議会(沼津地区)が開催されていた。沼津地区のグランドデザインを検討するというものらしいが、その協議会の議事録もないという。

グランドデザインについては、沼津市内の教育長を始めとして県立高校の校長、PTA会長、産業界、商工会等の方々の話を聞いた段階であり、統合等について具体的な話にはまだ何も至っていないという。

今後、R8年に新計画が公表になるという事は、今年度中にはパブコメなどの話になるのか伺ったところ、パブコメは予定していない。すでに協議会で地元等の有識者に話を伺っているからという。有識者と当事者の考えは違うのだから、そこは保護者や当事者を交えた議論は、今後、統合等の計画が具体的になるのであれば必須条件だと思う。

要旨

地域における県立高等学校の役割を踏まえ、それぞれの地域の実態やニーズに応じた高等学校の在り方や教育活動、地域との連携方策について、学校を支える地域住民とともに考えや思い等を共有するために、長期的な視点で地域の意見を聞く場として「地域協議会」を立ち上げました。

グランドデザインの作成

各地区の地域協議会では、地域の将来的なビジョンや「適正規模・適正配置の考え方」に基づいた県立高等学校の在り方についての議論を踏まえ、県教育委員会が地区ごとに具体的な高等学校の方向性を示すグランドデザインを作成します。

2025.05.26

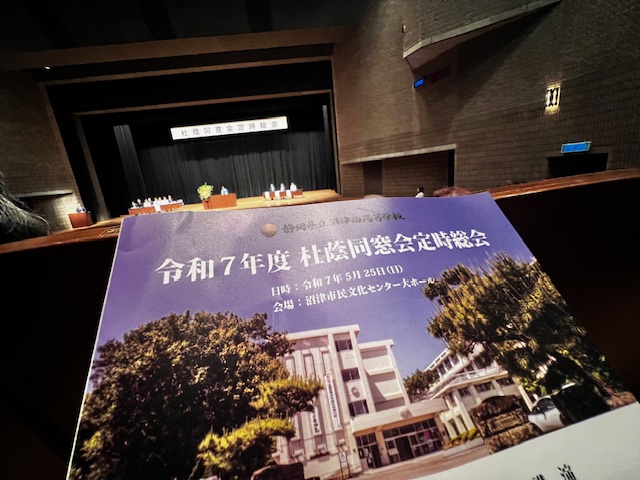

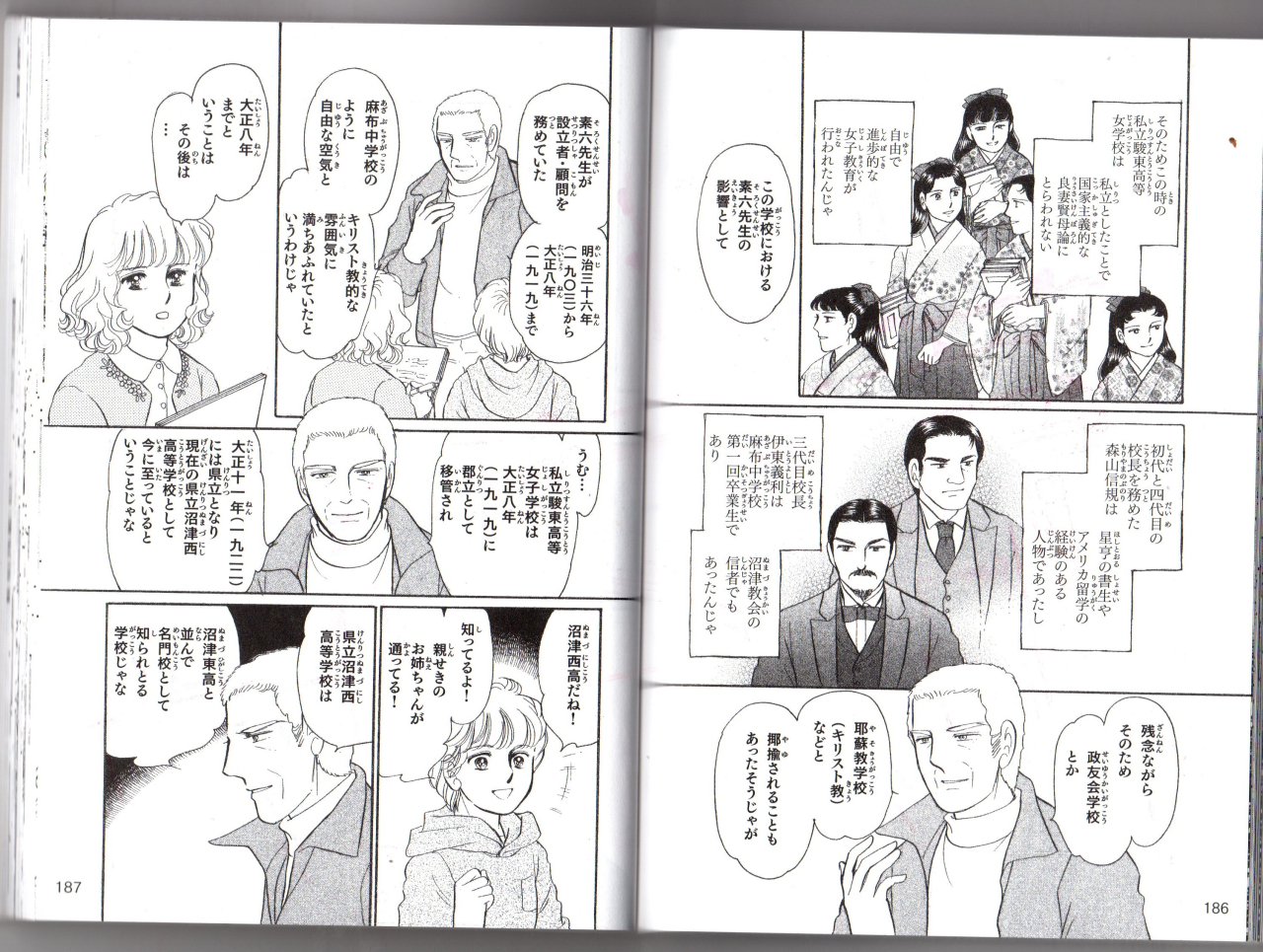

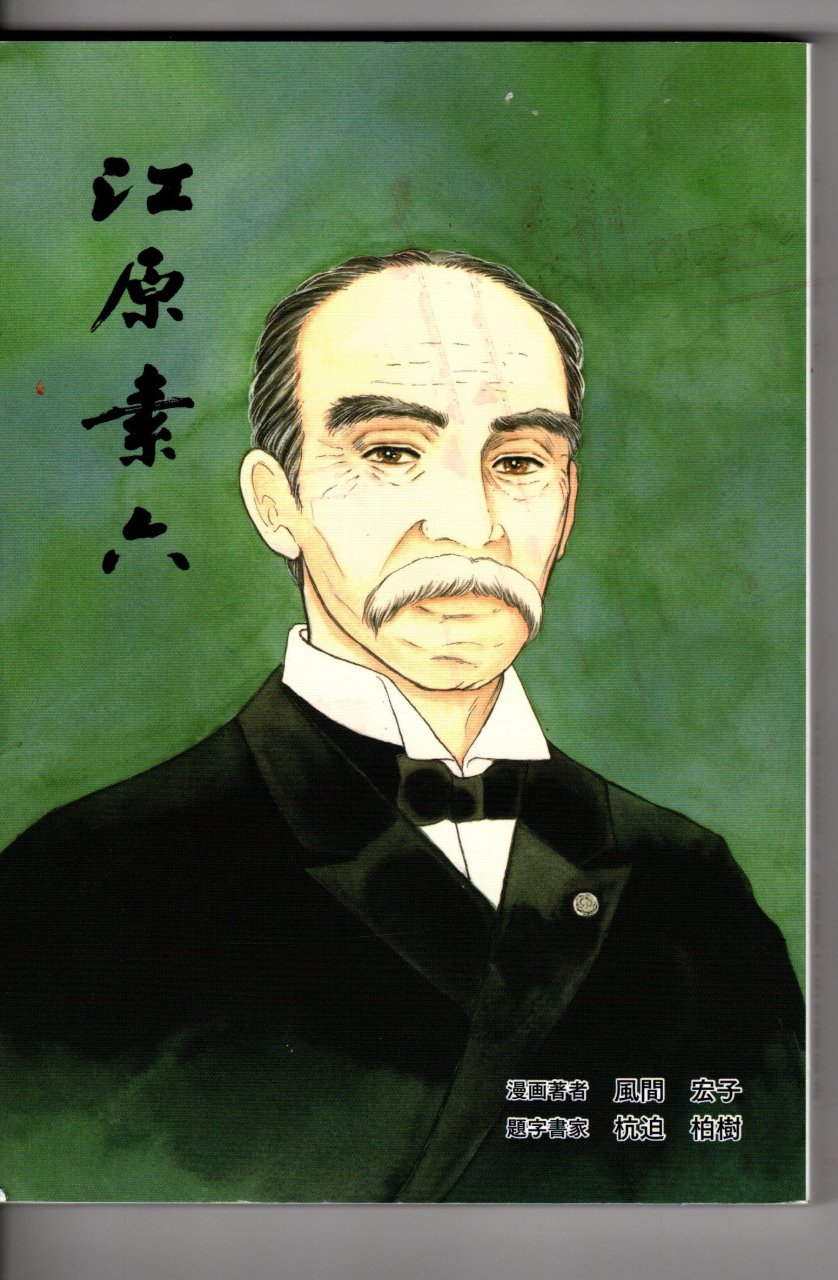

杜蔭同窓会と江原素六先生

2022年5月「江原素六先生の生誕180周年・没後100周年」の記念として漫画「江原素六」を刊行。先生の生涯を漫画として刊行された。

著者の風間宏子さんは「漫画を通して子どもたちが、歴史と文化を大切にして、故郷に誇りを持ち学ぶことを願って制作」とある。

2025.05.25

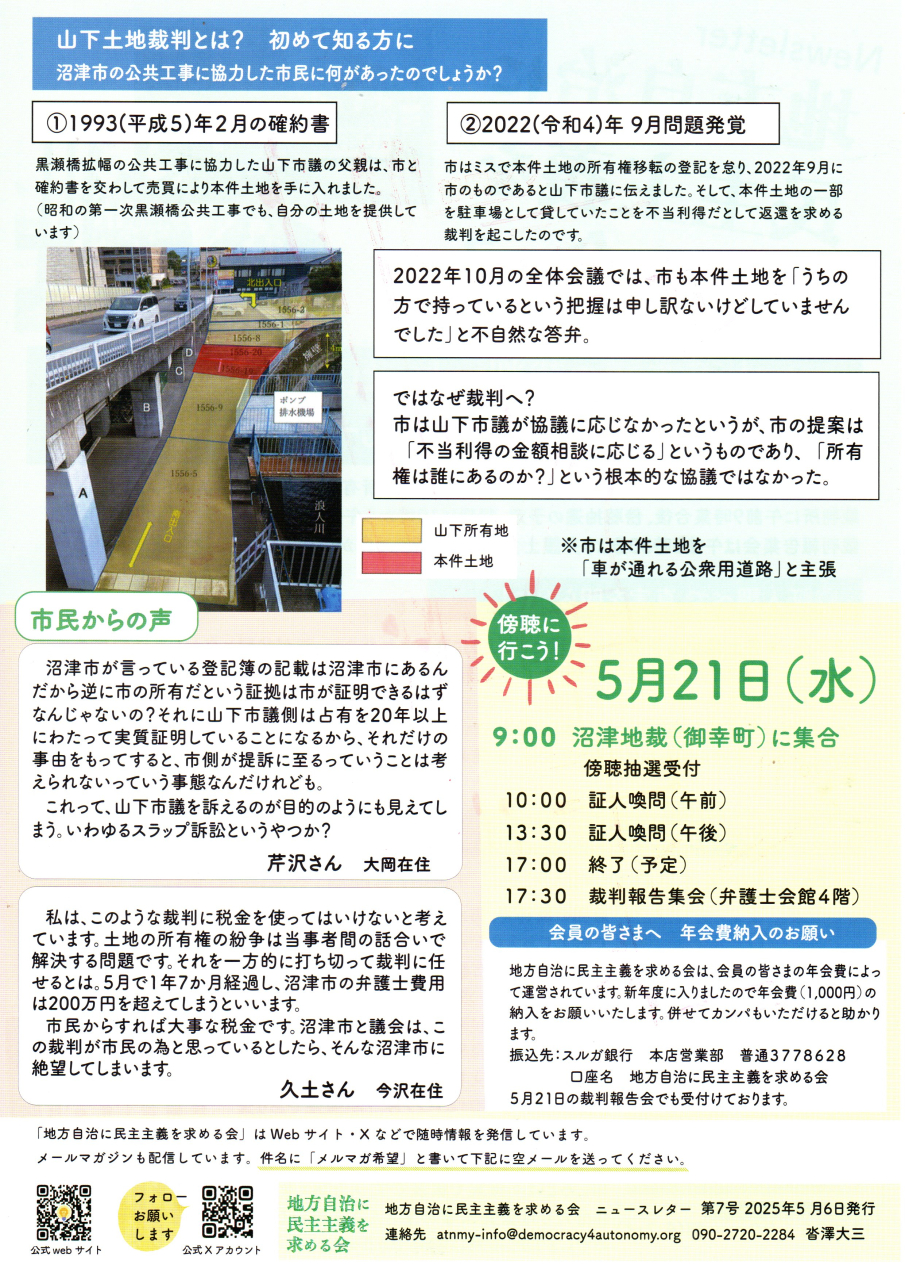

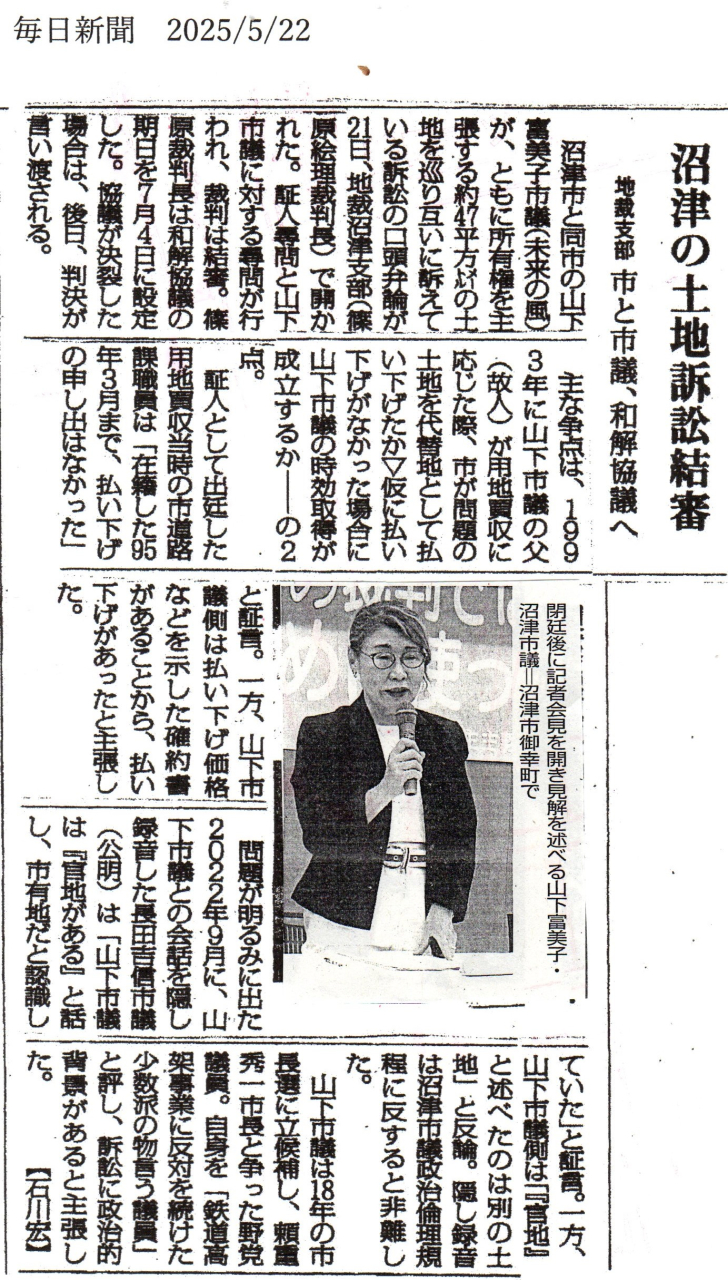

不当利得返還請求訴訟が結審

第7回目の裁判が5/21(水)証人尋問がありました。証人尋問では市が父親と交わした確約書の意味、そして登記が市のままだという理由等。証人は当時の副議長だった長田議員、元職員、現・道路建設課長、そして私の4人が、午前・午後に渡って15:30まで続いた。

この問題は30年以上前の沼津市の公共事業の結果として起きた問題です。その問題を調査する責任は沼津市にあります。その関係資料は全て沼津市が握っているはずです。しかし、その資料は情報公開をしなければ入手できず、私の方で十数回にわたって開示請求をしてきた経緯がある。

2025.05.20

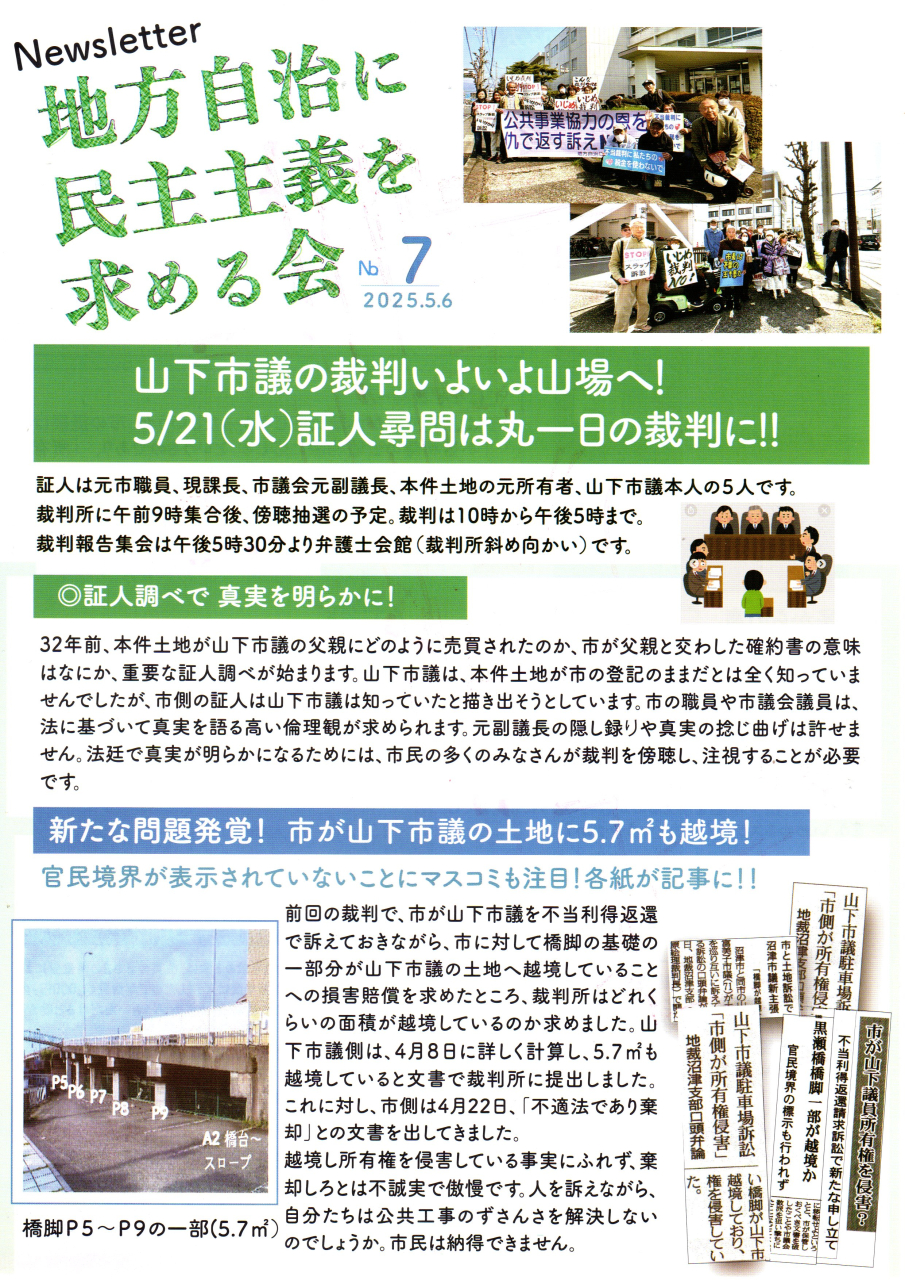

地方自治に民主主義を求める会NO7

第7回目の裁判が5/21(水)証人喚問。この問題が発覚したのは2022年8月下旬。それから2024年2/14に第1回目の裁判が始まり、2025年5/21で第7回目を迎え、2年9か月が経過する。

沼津市の裁判費用は不当利得返還請求額の200万円を越し、さらに裁判が長引けば、市民の税金から支払われる裁判費用は増えていきます。私は引き続き和解を求めていきたいと思っています。

- 1 / 1