山下ふみこオフィシャルブログ

2021.10.25

香貫山影奉仕の環境保全

10/24の沼津朝日新聞に「環境保全団体・香貫山影奉仕」の名前が掲載されていました。

もう15年ぐらい香貫山影奉仕として香貫山の清掃活動を続けていますが、その他にも影奉仕の仲間が其々の活動をしています。その一つには、山道の階段を丸太を使って修復している竹下さんや古木さんがいます。

もう一つには、香貫山を年に2回愛鷹森林組合さんが機械で雑草の刈り取りをする時に、山百合や希少植物まで刈り取られないように白いテープを張って注意を促します。これは浅井さんが山に登るたびに確認して守っているのです。

↓ホトトギス

今の季節ならトリカブトやホトトギスも。胃腸に効く薬草も・・・浅井さんは立札をするとみんなに持っていかれちゃうからと立て看板はしません。でも雑草だと思われて刈り取られないように白色ロープを張って注意を促しています。

中には根こそぎ持って行ってしまう人もいるので困ったものです。

自然を守るにはほったらかしているんじゃないんです。みんなで下草刈りや枯れた枝の撤去などを少しずつですがやっているのです。ごみも落ちてなくてきれいなのは守ってくれている人がいるのです。

こうして活動が載ると浅井さんは喜んでもらえると思います。

.jpg)

2021.10.24

就労継続支援B型事業所のカヌー体験

幸いにもお天気に恵まれ、川の水は冷たかったけど、そんなことも忘れてみんな一生懸命だったし、楽しかったよ。

言葉を発しなくてもピースと指を広げて応えてくれたり、こちらにもその嬉しさが伝わってきます。

.jpg)

2021.10.24

7/3の豪雨による障害者の引っ越しNO2

7/3の豪雨によって引っ越しせざるえなくなった障害者にとって、今になって引っ越すことは非常に困難を要した。

既に社協の災害対策ボランティアセンターは閉鎖し、災害時の家具等は自力で焼却施設に運ぶようにと言われたという。

また、引っ越すには多くの事前手続きがあり、障害者にとってそう簡単なことではなかった。

まず連帯保証人の問題(身内がいない者にとって大きなハードル)、緊急連絡先、県営住宅の入居手続き(敷金納入・駐車場料金前払い・鍵の引き渡し等)車椅子彼には到底自分ではできず、ケアマネや私たちが手伝うことになるのだが、基本的には当事者が出向くことが基本になっている。

最終のアパートの鍵を受取るには、障害者本人が県東部総合庁舎にある県住宅供給公社が指定した日時に出向かなければならないといわれる。

今回の契約は障害者用の住居であるにも拘らず、本人が来なければカギは渡せない、委任状があっても代理人ではだめという。ケアマネでもダメという。これっておかしい!!

「障害者権利条約」定義されている「合理的配慮」とは

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くために個別の調整や変更を配慮すること。

その人が直面している困難や周囲の環境に応じて、「障害のある人に必要な配慮を、出来るのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示された。

2006年「障害者権利条約」国連総会にて採択

2013 年6月 障害者差別解消法の制定

2014 年1月 障害者権利条約の批准

2016年4月 障害者差別解消法の施行

障害者の方が県住宅供給公社が指定した●月●日、●時に鍵の引き渡しに行くには、介護タクシーやヘルパーさんを予約しなければならず、当日容体の急変もあり、非常に難しいことで、「なぜ、そちらが本人確認と鍵の受け渡しに彼の自宅に来れないのか」尋ねると、「入居手続き等に関して、必ず、一度は本人確認が必須であり、彼の場合、ケアマネが手続きをしていて、一度も本人確認ができていないから」というものであった。

障害者に対する合理的配慮が何も理解されず、通常の手続きを要求し有無を言わせない強引さに、障害者の彼は「それがお役所仕事で仕方がないから…」と言う。いえいえとんでもない、抗議ではなく、当然の権利を主張すべきだと・・・こんなやり取りを交わしながら、彼の引っ越し準備はケアマネさんのお陰で少しずつ進んでいき、10/19にやっと引っ越しをした。

新居は高台にあり安心です。今までの介護ベッドも新しいものに取り換え、トイレも以前と同じように作り、新しいカーテンも取り付け、何よりも今まで陽もささなかった部屋に15年余住んでいたが、被災を契機にみんなが彼の今後を考え、「よいっしょ」って感じで、彼の背中を押し続けて、ようやく新たな一歩を踏み出すことができた。

.jpg)

.jpg)

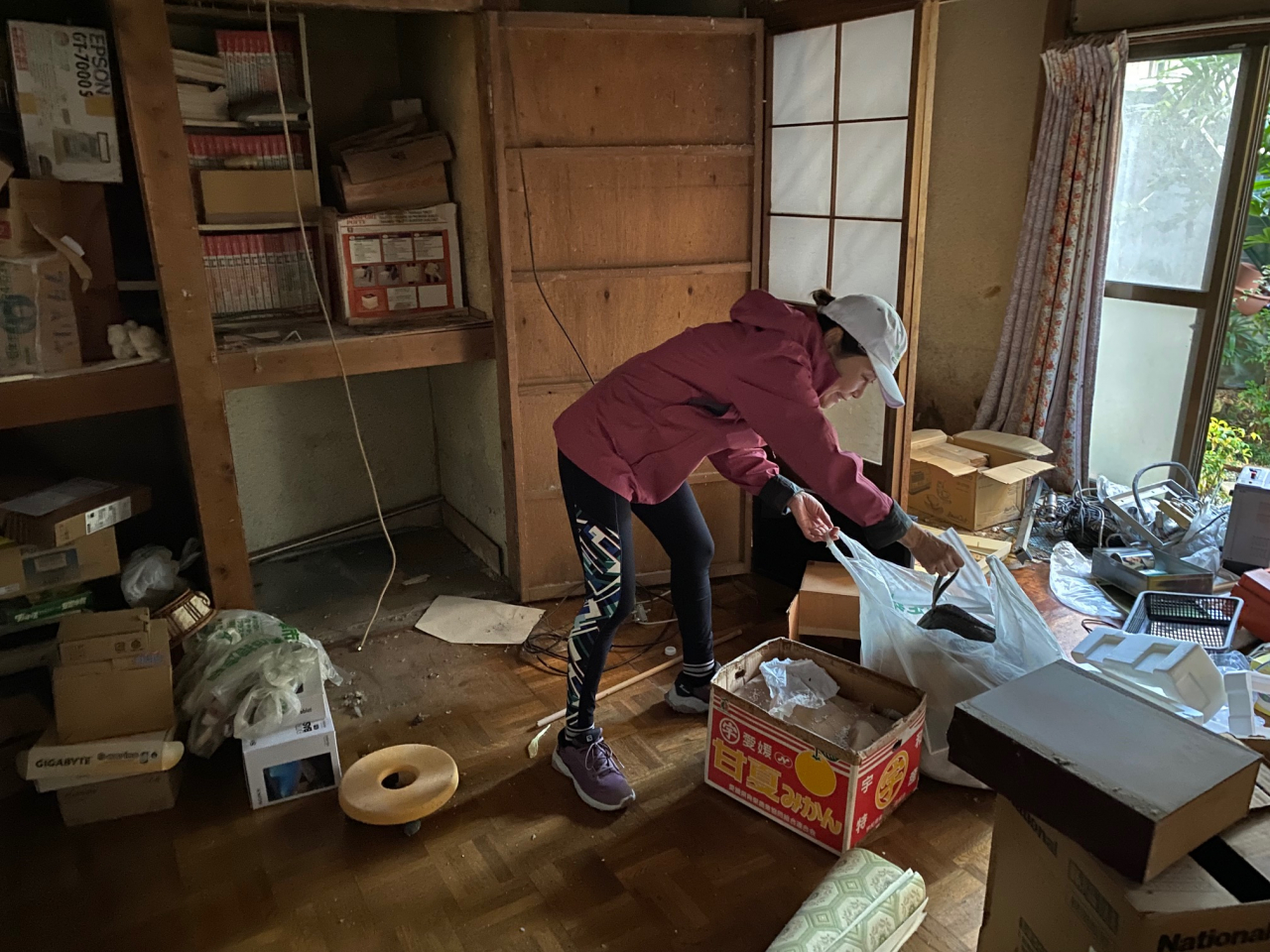

引っ越しをした後の片づけは、二人でやることになった。残していったものの何と多いこと。こまごましたものを分別する作業は結構手間がかかる。こういう事って誰かやってくれる人が見つからなければ引っ越しさえ成立しない。こういう困りごとに行政の支援は限界があり、こういうことはやってくれない。

本当にいろいろの支援があるとはいうものの、いざ当事者になった時に、頼る誰かがいなければ、じっと息をひそめて生きるしかないのだろうかと思わざるえない。

今週も知り合いからSOSが。医療ケアが必要な車椅子の方と持病のある介護2の高齢のご夫婦。

コロナ禍で其々が抱える持病もあって喧嘩が絶えず、片方が生きる希望を失い、自殺未遂を何度も繰り返していたという。自ら死を選ぶというあってはならないことがコロナ禍の中で数々と起こっている。

多くの高齢者は年金生活で、いざ施設に入ろうとしても特養以外は最低15万円ぐらいかかり、夫は厚生年金と障害者年金があっても妻は国民年金だと入所しようにも、アパート代や光熱水費などを支払うこともできず生活ができず、わずかな蓄えがあっても、あっという間に経済的困窮に陥ってしまう。

また入所するには保証人が必要でそれも身寄りがない夫婦にとって入所を断念するしかない。

ひとり親世帯の場合も同じ。女性が不安定な仕事しか見つからない状況では、病気になったりするとあっという間に経済的困窮に陥ってしまう。コロナ禍でこの国が抱える根本的な問題が、多くの生活困窮者に重くのしかかっている現実を目の当たりにしている。

刹那的な10万円支給よりも生きることができる安定した仕事や高齢になっても安心して老後を送ることができる政策を政府は考えるべきである。

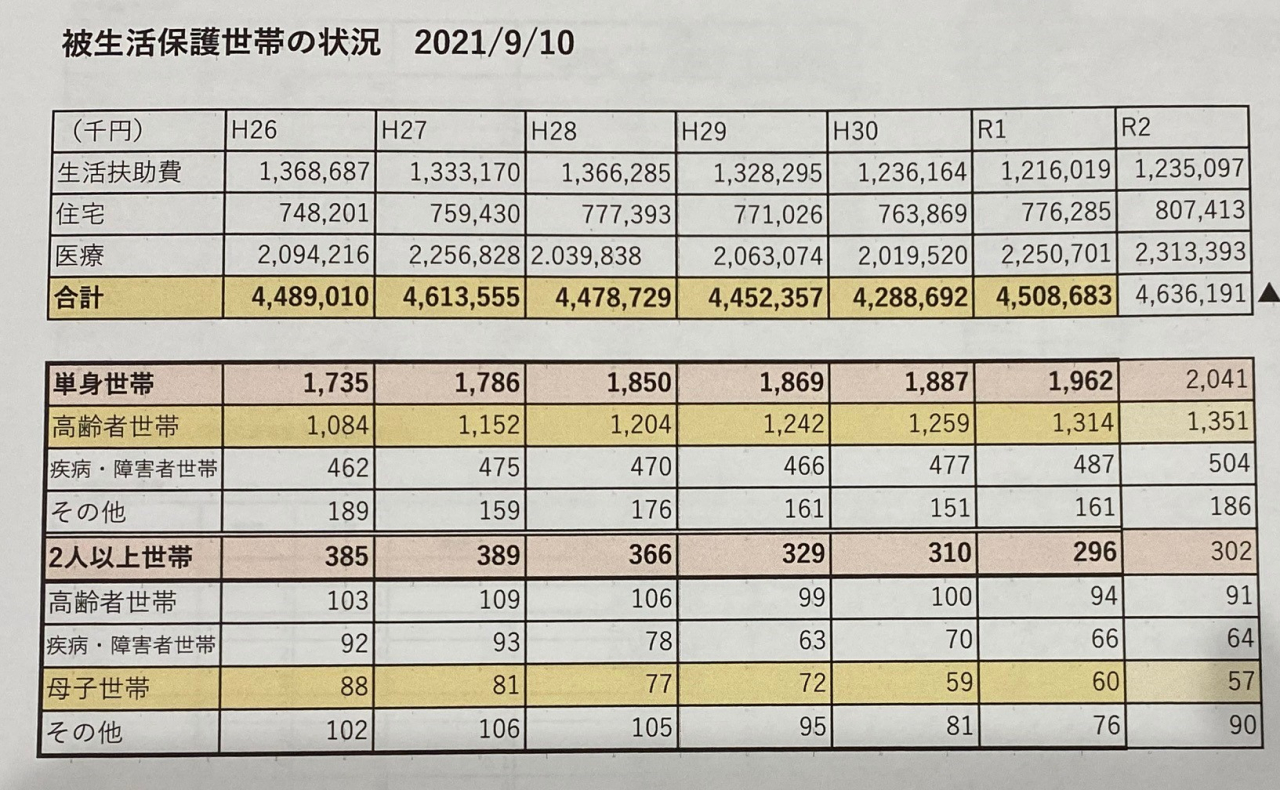

参考までに生活保護世帯数の7年間の推移をみてみよう。一人暮らしの高齢者の生活保護が増加している。高齢者世帯でも2人以上だと年金で何とかやっていけても、一人になると国民年金ではとてもやっていけない。就学援助対象の母子世帯は特別扶養手当や医療費の免除があるので微減。ただコロナ禍のR2~R3は増加傾向になると思う。総人口は減少だが、高齢者人口は2030年までは増加であり、生活保護世帯は今後も増加傾向は言うまでもないことだろう。 ↓単位(千円)

.jpg)

.jpg)

.jpg)