山下ふみこオフィシャルブログ

2018.06.10

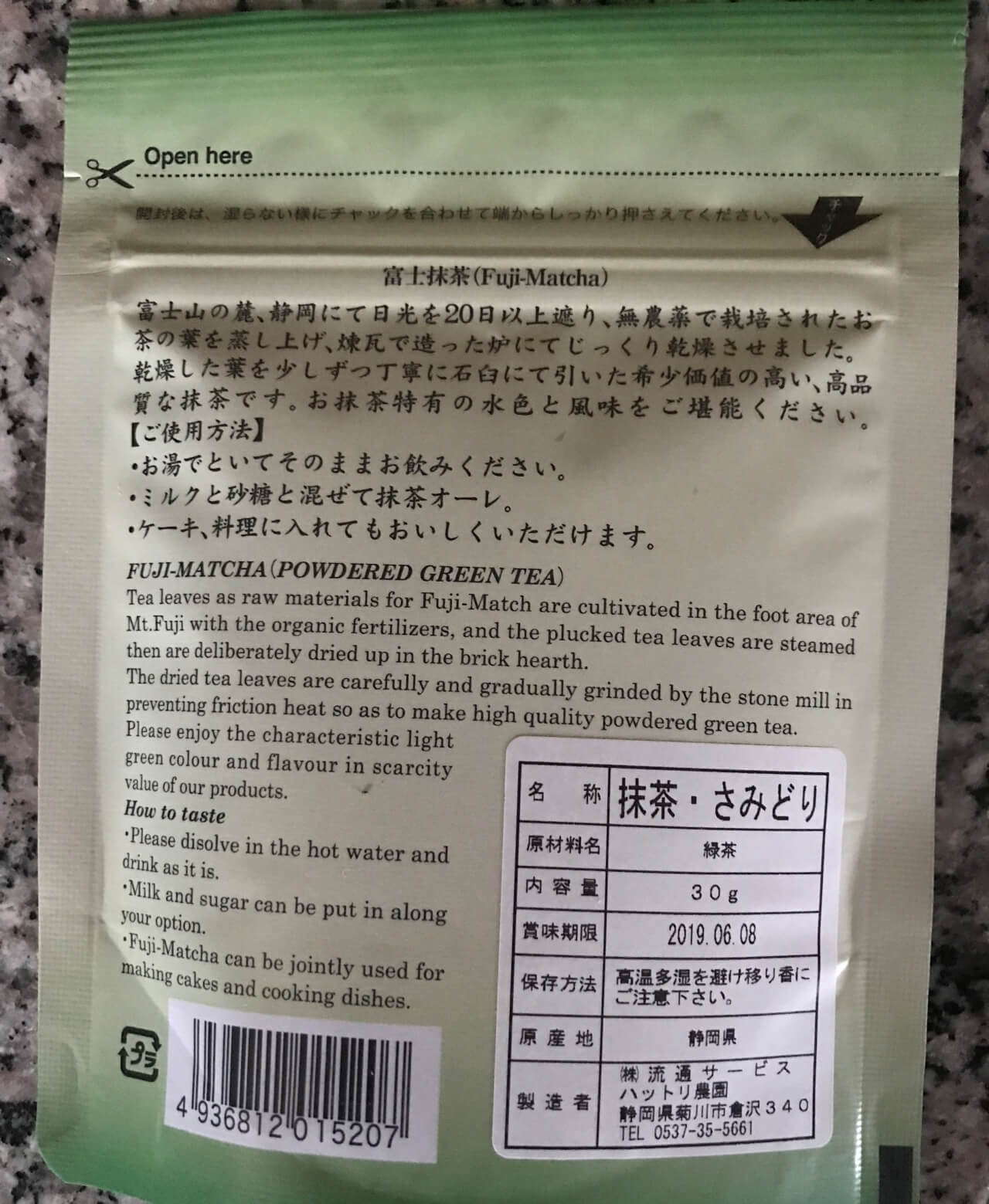

茶生産の新たな取組 by(株)流通サービスNO2

服部社長の名刺には「仕事を楽しむ。人生を楽しむ。笑顔で楽しむ。」と掲げている。仕事は楽しまなくちゃ、誰もついてこないよって。

今、抹茶は健康志向があって世界中を席巻しているという。しかし、いくら需要があるといっても作ればいいというものではない。まず無農薬の碾茶の木を育てるには5年かかる。その間、茶畑の上にソーラーシステムを設置し売電をはじめ、当時の売電価格は現在の価格より倍で20年間の固定価格なためにその収益は年間3000万円にも挙がっている。それで5年で設備投資した金額が返済ができたという。これもいち早く取り組んだ成果である。

また、需要があるからと言って同じような抹茶をすぐ作っても売れるわけがない。まずはどこにどういう人が自分たちの抹茶を欲しがっているのか、その販路を求めることを自分でやらないで、商社や農協経由では、結局、市場相場での取引になってしまうという。

沼津は大手のお茶飲料メーカーが茶葉を大量に買うらしいが、沼津はディスカウントスポットになっているということを以前聞いたことがある。

海外には、日本人以上にお茶の微妙の違いがわかるお客様方が多いという。高くても此処の抹茶でなければだめという方々が次の販路を支えてくれているという。抹茶が健康サプリとしても受け入れられているという。そして何よりも楽しんでいるところに人が寄ってくると。

さらに流通サービスは、紅茶やコーヒーにも販路を広げている。紅茶やコーヒーの本場に輸出までしているとは驚きである。イギリスの有名な紅茶店と取引をしているところには、チャールズ皇太子がよく紅茶を買いに来るので、その時に彼は紅茶についていろいろ注文をつけてくれるので、それもまた参考にしているという。

珈琲も同様で生豆を輸入するときには、まずは現地の農園を歩き、その農業者がどういう方法で豆を育てているのか、品種から栽培はオーガニックなのか、畑の状況はどうなのか、豆の木の生育も全て自分で確認をしたうえで、契約をしてくるという。さらには現地での農業指導も欠かせないという。それは収穫物の価値をさらに高めることなので、双方にとって必要なことである。

ペルーにあるアチャマル村は日本人が珈琲を栽培していて、そこには東洋大学のフェアトレードクラブの学生も連れていくという。

(下の写真は日本人がペルーのアマチャ村で栽培している高橋さんの農園からできたコーヒーのドリップパック)

世界でも希少価値の最高級のジャマイカのブルーマウンティンコーヒーは、JAJのファーストクラスの全線でこの会社が焙煎したコーヒードリップパックが使われている。農園とダイレクトの取引をしなければ、商社やオークション経由では、本当に良い豆は手にはいらない。そしてオリジナルの焙煎方法は独自開発をしたものだという。

沼津においても基幹産業となっていたあしたか茶の生産は、近年のお茶を飲む習慣が薄れ、それに伴い荒茶価格の低迷、高齢化、後継者不足等により、生産意欲が減退し、耕作放棄地も増え、茶産業自体の衰退が大きくなっている。

今後、茶産業の生き残る道として、30年前から取り組んでいる、碾茶生産、加工(抹茶)、流通等について確実に業績を伸ばしていところが(株)流通サービスである。

服部社長ならではの独自の方法で展開はしているが、きちんと次世代のために何をすべきか、100年先を見据えながら取り組んでいる。時間はかかるが確実にオンリーワンの地位を固めている。

今後は生産自体の見える化を図るためにIT技術を入れることも視野に入れているという。

今、愛鷹のお茶農家は若手が世代交代をして来ているように思う。ぜひ、こういうノウハウを学ぶ機会を作り、あしたかの茶産業に生かしてほしいと思う。

2018.06.10

茶生産の新たな取組 by(株)流通サービスNO1

6/8菊川市にある(株)流通サービスは、お茶の生産から製造、包装、販売、輸出入等、六次産業をすでに手掛けているということで、なないろの風の仲間と服部社長のお話を伺いに行く。

今、お茶農家の危機が叫ばれて久しい。お茶を作れば作るほど赤字が嵩むとまで言われている。その茶生産の新たな取り組みとして地域ブランドの確立、後継者の確保、耕作放棄地の防止、学生たちへの農業体験など独自の仕組みを作り上げている。

社長は年に40回以上海外を飛び回っているため、なかなかアポが取りづらくやっと念願がかなった。

社長自らが海外現地に出向き、そこの風土や環境、そしてそこでの信頼関係を構築することが基本だという。それから商品を売るには、お客様のモニタリングをしてそのニーズを常に調査し、そこで求められる商品を開発していくことだという。

「とにかく自分一人でも現地に行かなければ始まらない。そこで信頼関係を作っていくことから始まる。市場の相場により価格が決まる取引で、品質が良くても農家の苦労や労働力に対して価格には反映せず、市場の相場で価格が決まってしまう。この会社が正当な価格で売買できているのは、ダイレクトに現地の方との信頼関係でつながっているから。そして相手が欲しいものが自分の所にしかないから、相手は高くてもうちの商品でなくてはダメという。今までの種まきが次の人につながっていく・・・」

欲しい商品を正当な価格で売ることができる取引こそ、本来あるべき取引の仕組みである。社長自らが世界に出向き、商品のデモストレーションを行い、今の取引の仕組みを築き上げてきている。

彼が話す力強い言葉の一つ一つに刺激されながら、自分が今まで議員活動をしてきた「現場に答えがある」という姿勢は似ている。彼の精力的な行動力の裏には、100年続いてきている服部製茶が実家で、父親は商売はいつか変わっていく、そのためには100年先をみる商売をしていくことだと教えられてきたという。お茶に対する確かなものを見る審美眼と人のやらないことを地道に続けて種をまいてきたことが、今では世界中に抹茶の取引が拡大し、今は26か国、そのうち30か国に及んでいくだろうという。

農薬・化学肥料を一切使用しない農法で管理されている原料の茶葉の栽培から碾茶への加工、そして抹茶への石臼引きまで一貫生産をしている。

抹茶ばかりではなく、今では紅茶やコーヒーにまで拡大し、農園直の取引を行うことで、その農園の茶樹やその畑の水、農家の方と接することによって、その農園の取り組み方がわかるので、品質の良いものをつくっている農園を選ぶ事ができるという。