山下ふみこオフィシャルブログ

2018.01.11

三つ目ガードの冠水と鉄道高架との誤解NO2

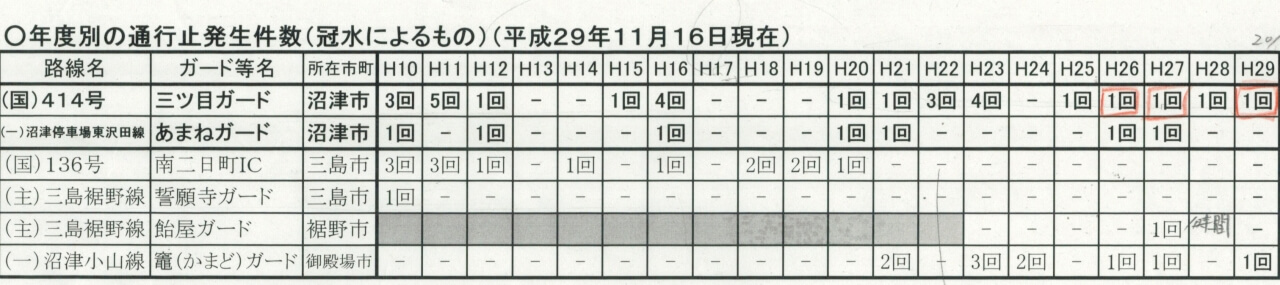

以下の表はH10~H29までの冠水による通行止めの件数。

冠水する状況は5㎜/10分の降雨が30分以上続けば冠水する可能性があるという。H17以降年平均1.1回に減少しているが、昨今の雨の降り方(局地的豪雨)をみると、周辺の開発行為が進んでいけば、さらに冠水の可能性は高くなる。昨今の雨の状況を考えると、さらに冠水の回数は増えていくように思う。

それにはもう一つの理由がある。

一般質問でも指摘したように、開発行為に伴う調整池の問題である。

開発に伴う調整池流域に対して、その流域の雨水を一旦貯留する調整池を確保しなければならないが、必ずしも充分な調整池容量になっていない事に今回の一般質問での調査によって気づく。

これは新たな課題である。(後で説明をする)

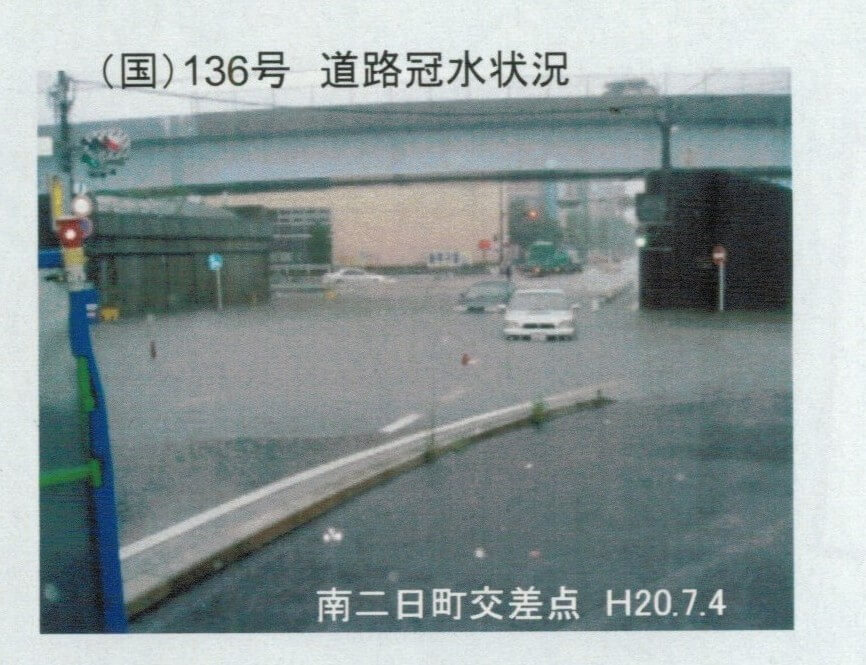

三つ目ガードと同じように毎年冠水被害が続いていた三島のイトーヨーカドーを南下した(国)136号の南二日町交差点。此処はH21年以降冠水が起きていない。

それは何故か?

沼津市が高架事業でなければ三つ目ガードの冠水は解決しないなどと言っている間に、三島は緊急豪雨対策事業が行われている。

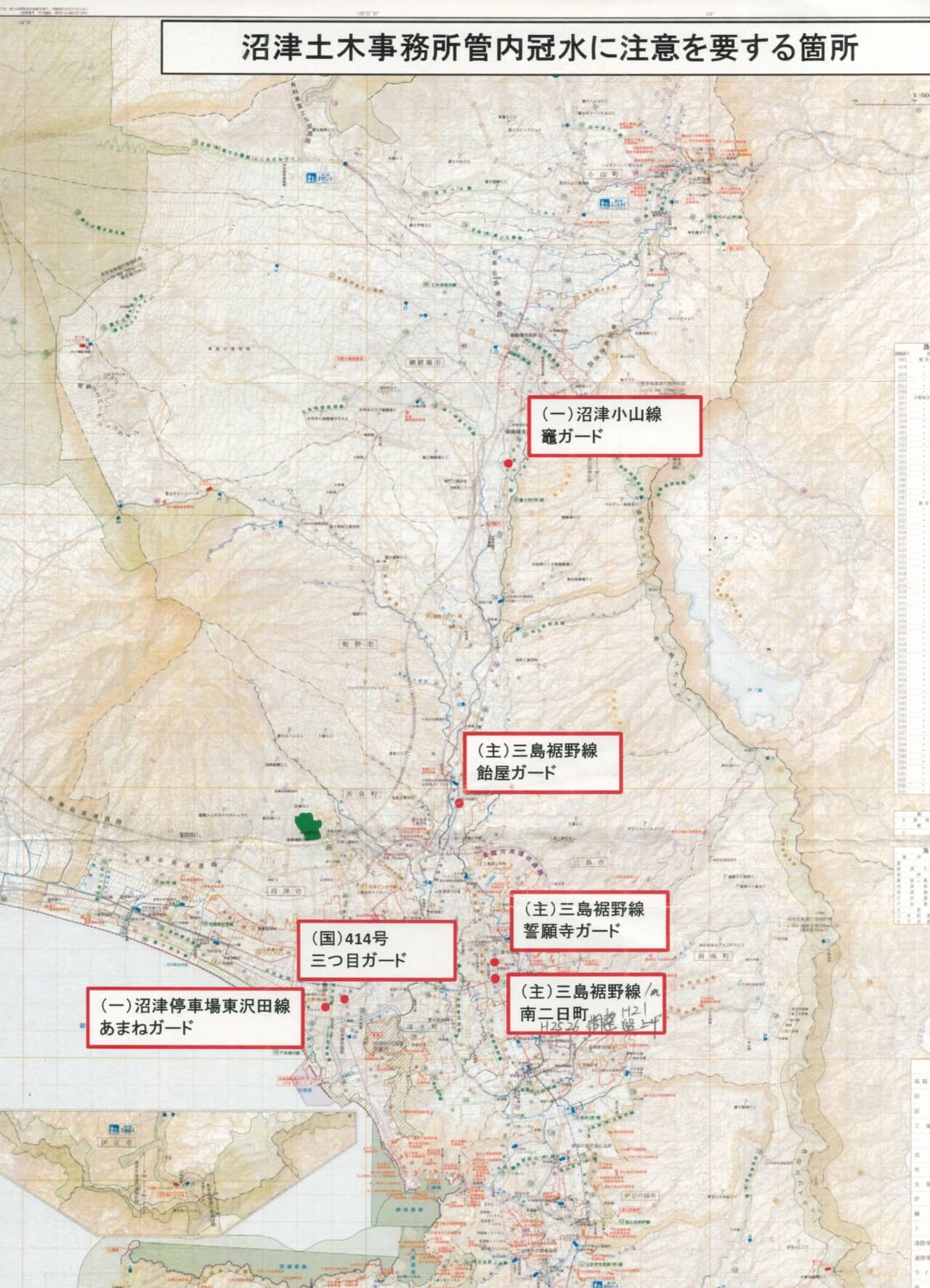

↓下記の表は近隣市町の冠水によって通行止めが起きている一覧表

御殿川の南二日町地区は、周辺の宅地開発によって、局地的豪雨による浸水で道路冠水による通行止めが度々生じていたが、H21年以降対策を講じて起きていない。

さらにH29~H30年度「緊急豪雨対策推進事業」

御殿川の流加能力を高めて大雨等における地域の安全度の向上を図るために、治水安全対策事業を行い、今では道路冠水による通行止めは解消している。

県は「平成16年度(国)414号冠水宅関連都市下水路事業に伴う設計業務委託」の報告書は732ページ余にわたってまとめた報告書がH17年3月に出されている。

そこには業務の目的として

「本業務は、国道414号JR御殿場線横断部(通称三ツ目ガード)において頻繁に発生する冠水被害の解消を目的とした冠水対策基本設計である。

冠水原因を把握し、道路施設、都市下水路(狢川)施設を含め、その対策計画策定における調査、立案を目的とする。」

冠水対策として、「冠水被害を軽減させる計画と、合わせて、三ツ目ガード治水対策を考慮した場合の狢川への影響を調査し、必要に応じて狢川の改修計画も立案した。」とある。

県の700余ページにわたり図面から事業費の概算まで出している報告書に対して、沼津市は単に県が勝手に調査したものだから、対策実現に向けた県との協議はしていないと平然と答弁。↓以下に明記

------------------------------------------------------------------------------------------

私の質問:県土木による基本設計の策定に対し、沼津市はどのように関与し、意思表示をしてきたのか?

当局答弁:内容については把握しているが、本成果は、対策案を幅広く調査したもので、対策を実施するための成案ではないと、県から伺っている。このようなことから、対策実現に向けた県との協議も実施していない。

-----------------------------------------------------------------------------------------

なぜ三つ目ガード冠水対策のための事業が実施されなかったのか?

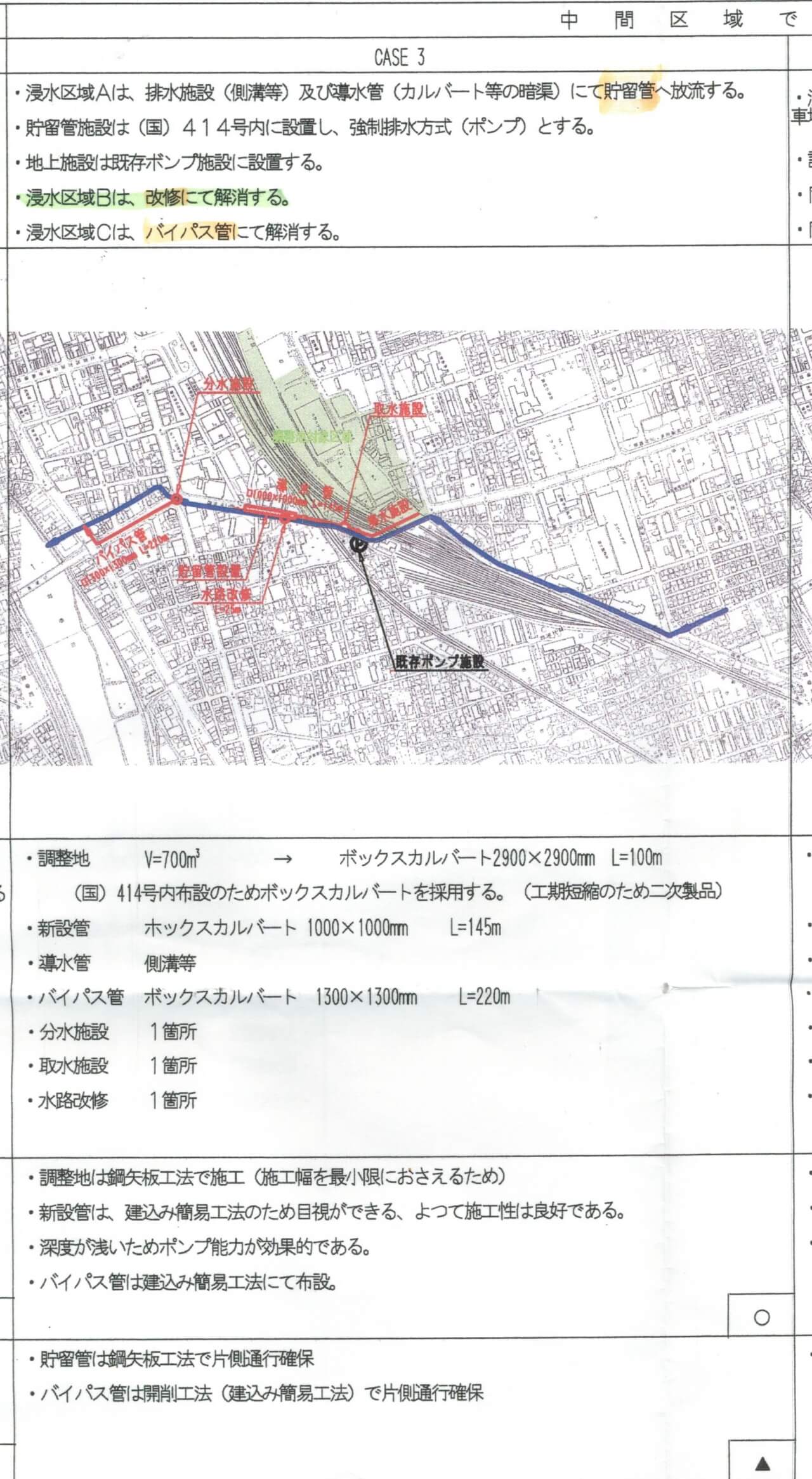

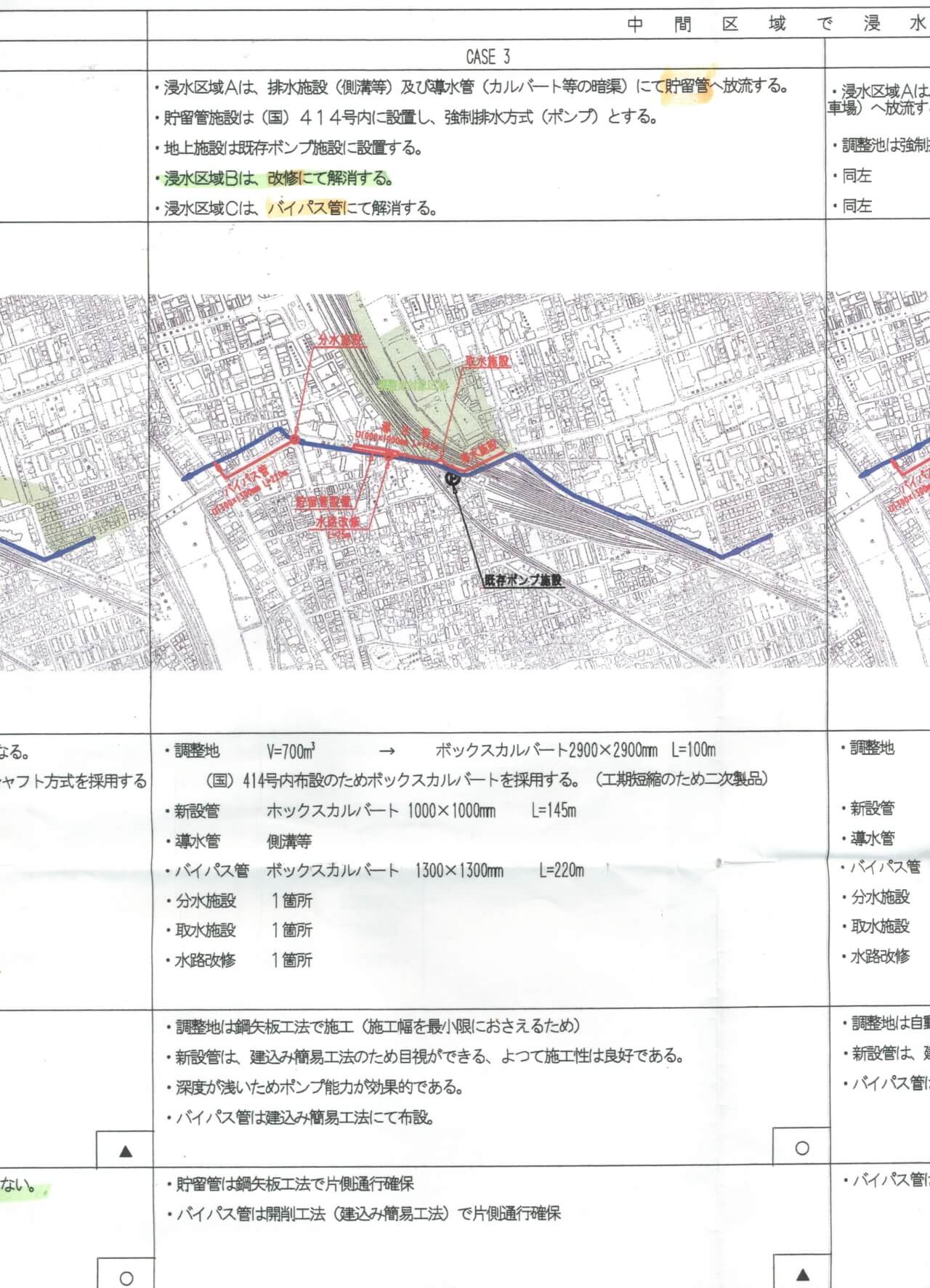

県は浸水対策比較検討案をcase1~case5までの対策案を出し、case3を最適としたのだが・・・

↓比較検討表のcase3

なぜ三つ目ガード冠水対策のための事業が実施されなかったのか?

鉄道高架事業はH18年に事業認可がされてから、それ以降は鉄道高架事業が三つ目ガードの冠水対策の抜本的な対策だと言い続けるための理由にするためだったのだろうか・・・、この計画は日の目を見ることがないまま、その報告書さえ、昨年10月に情報開示請求したものの不存在となってしまった。

報告書の611ページには「沼津駅高架化についてもふれている。

沼津駅高架化に伴い、現在の三つ目ガードのアンダー部は解消されることが予想されるため、仮にアンダー部が解消された場合には、調整池の必要がなくなる。よって、沼津駅高架化に伴い国道414号が改良される区間は、調整池流域を控除し、解消されない区間については、調整池流域全てを見込む計画とした。

県は、狢川の改修計画については、管理者である沼津市の承諾実施に向けた現実性等を詳細に行う必要があるとしながらも、沼津市との協議に至らなかった・・・

2018.01.11

三つ目ガードの冠水と鉄道高架との誤解NO1

2013年に一度一般質問をしている「三つ目ガードの道路冠水と鉄道高架事業との関係」

今回、2017年11月議会(12/4)において再度質問をする。

今もって、鉄道高架事業を三つ目ガードの「冠水の解決策」かのように広報しているが、これは間違っていないが事実ではない。

つまり、ガード下の雨水は高架によって道路が上がるので溜まらなくなるが、その雨水はどこに行くのか?なくなるわけではない。その雨水はどこか低いところにはけ口を求め、今までの集水域は南側に移動し、冠水地域が広がるので被害はさらに拡大する。

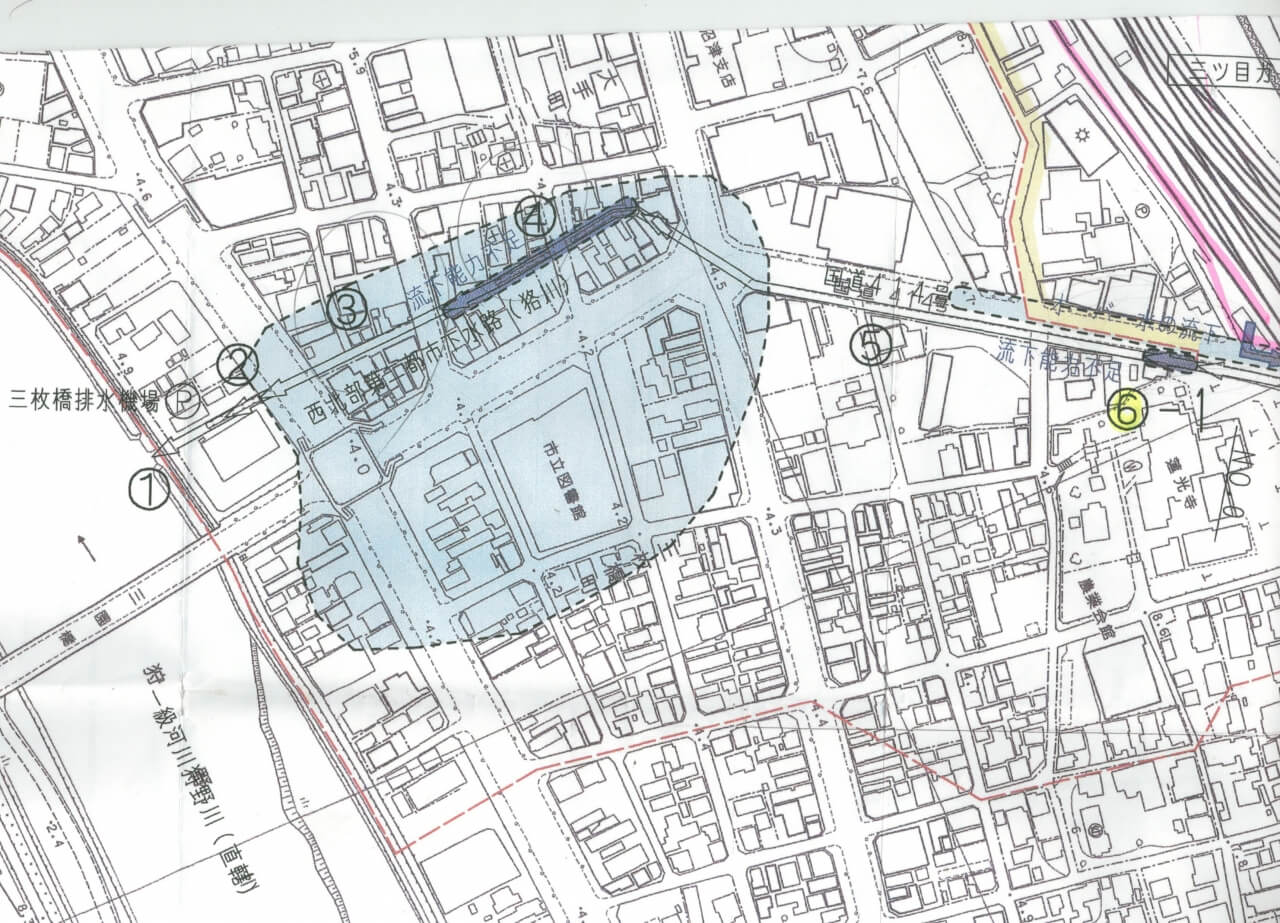

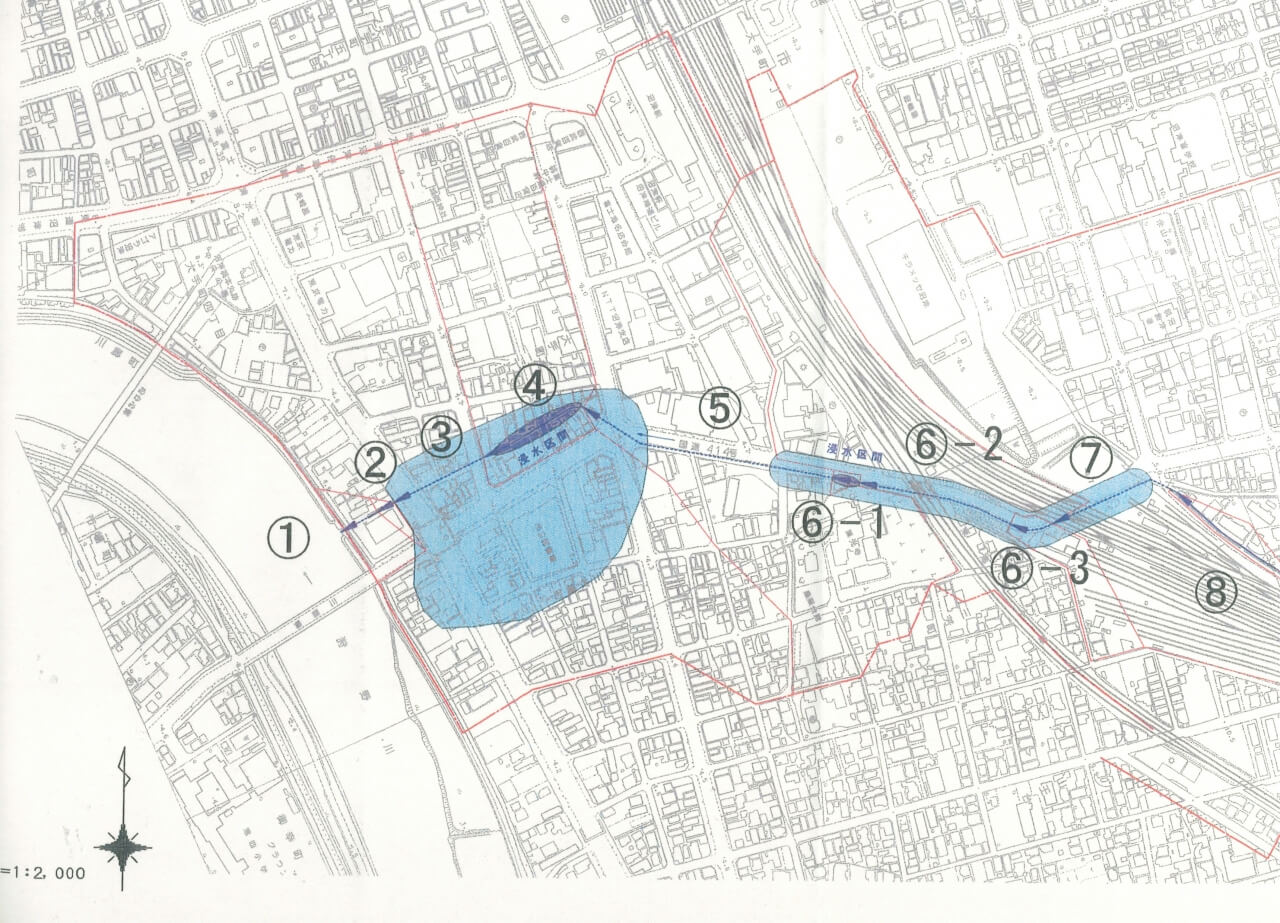

ガード下の浸水域は↓下の地図の水色地域が浸水地域。(これから示す地図は全て県の報告書)

私の質問:鉄道高架と三つ目ガードの冠水の関係とは?

市の答弁:高架事業と狢川(むじな)下流部の浸水対策を実施することにより、浸水被害が解消される。

県は↓⑥-1~⑥-2、④の区間において、改修計画を立てている。(図面クリック拡大)

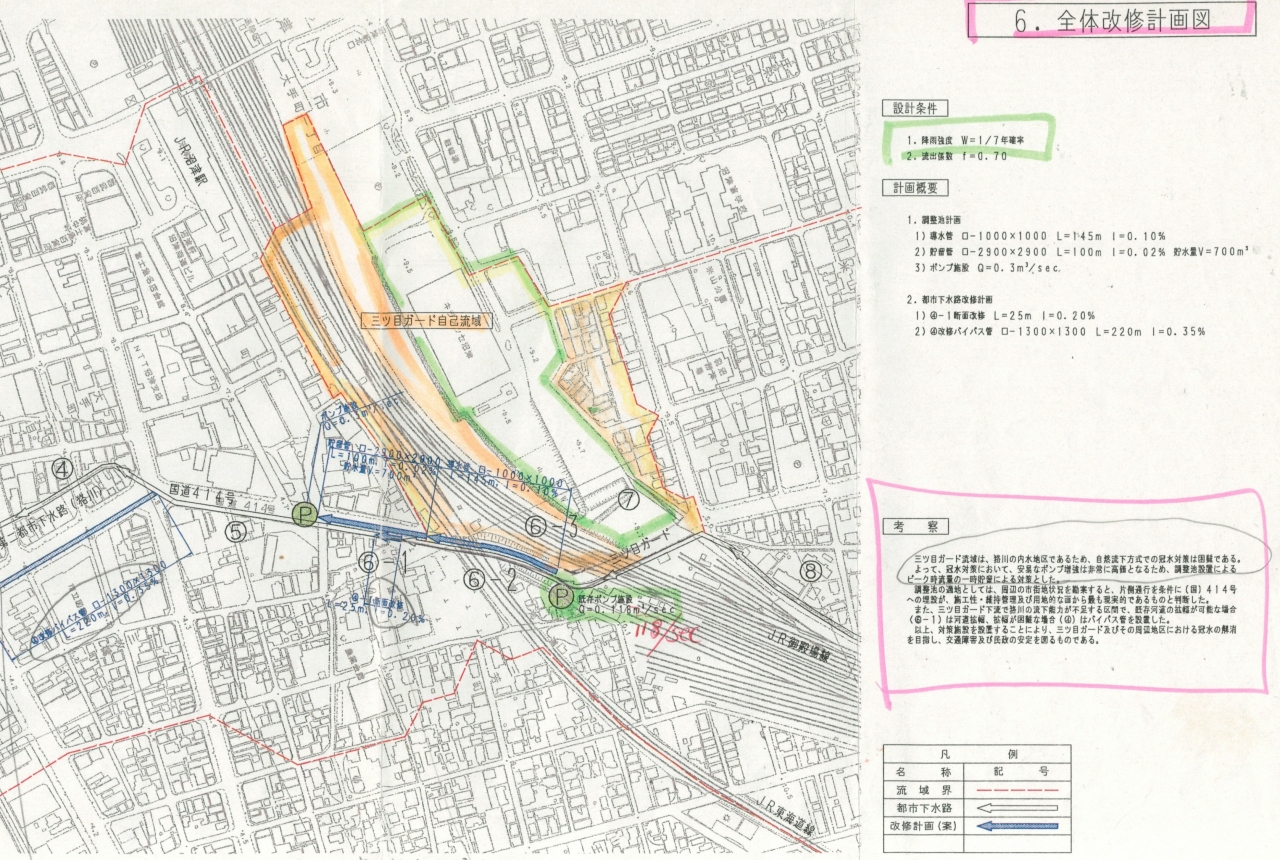

↓下の図は全体改修計画図

そこには以下に示されている。

「・・・三つ目ガード下流で狢川の流下能力が不足する区間で、川の拡幅が可能な⑥-1は河道拡幅、拡幅が困難な④はバイパス菅を設置。

対策施設を設置することにより、三つ目ガード及びその周辺地区における冠水の解消を目指し、交通障害及び民生の安定を図るものである」

つまり、この冠水対策を行うことは、交通の障害や市民生活の安心安全を図るものだといっている。

常習的な冠水をほっておいて行政の責任はないのか。高架で解決という人たちに罪の意識はないのか。

「平成16年度(国)414号冠水対策関連 都市下水路事業に伴う設計」を受注業者「東日」に静岡県沼津土木事務所は業務委託し、その打ち合わせが、平成17年2/10~3/25にわたって調査と打ち合わせが行われた記録簿がある。その打ち合わせには、発注者側の沼津土木と沼津市(2/10)が出席している。

冠水対策はCASE1~CASE5まで計画され、最終的にはCASE3でまとまる。

2017.12.25

第96回香貫山影奉仕

12/16(土)第3土曜日は香貫山の清掃の日です。来年4月に10年目を迎えます。

新しい仲間も入ったり、ちょっとお休みの人もいたり、無理せず、できる人で出来ることをやっていこうと言いながらも、下草狩りや枯れ枝の処理、側溝の泥や枯葉の掻き出しは、最近になって大変と感じることが多々あるようです。

山の斜面での下草狩りは一見なだらかな斜面のようですが、足元が滑りやすくなっているような時は、危険が伴います。斜面で刈った枝等を一定の長さに切り揃えて、束ねて搬出する一連の作業は、結構、骨の折れるもので、「少し作業の見直しをする時期に来たのではないだろうか」という意見があった。

知らず知らずのうちに齢を重ね、今までできたことも徐々にシンドクなっているのかもしれない。この9年間、仲間の誰も大きな怪我や事故もせずに今日まで来たことは、とてもラッキーなことというよりも、メンバーの配慮があったからこそではなかったろうか。そういうメンバーに支えられて活動が続けてこれたと思う。

この香貫山に魅かれて毎朝登ってきたことがきっかけとなり、その思いが清掃活動につながった。誰のためでもない、各々がこの山に思う気持ちの表れが、この活動に繋がっているのだと思っている。

新しい年を迎えるにあたり、みんなで率直に話し合える関係性をちゃんとつくっていきたいと思う。本当にこの山を通して、茶屋の杉本さんを始めいい仲間に巡り合えたことが最大の宝物だし、香貫山のお陰なのかもしれない。

次回の予定:1/20(第3土曜日)9:00~・雨天の場合はお休み