山下ふみこオフィシャルブログ

2017.10.17

一般会計の反対討論 その2

「その1」では反対討論で最後に申し述べた結論を書いたが、「その2」は、冒頭を記してみようと思う。

----------------------------------------------------------------------

未来の風を代表して認第29号平成28年度一般会計歳入歳出決算の認定に対して、反対の立場で討論をいたします。

この平成28年度における、国が定める地方財政計画では、その特徴のひとつとして「一般財源総額の確保と質の改善」という命題が掲げられていました。

その中身は、ひとつには財政運営の基本となる、一般財源総額は平成27年度を上回る61.7兆円を確保すると。その構成要素として、地方税はH27年度1.2兆円多い38.7兆円。その影響で、地方交付税は0.1兆円少ない16.7兆円であると。また、臨時財政対策債も0.7兆円少ない3.8兆円であると、示していました。

なお、「質の改善」ということについて、「予算編成上の留意事項」のなかで、「赤字地方債である臨時財政対策債を大幅に抑制」と説明がなされていました。

こうした、地方財政計画が根底におかれた、全国地方自治体の運営であって、沼津市においても、好むと否とにかかわらず、この地方財政計画に大きく影響を受けているのです。

そして場合によっては、国が示していた認識以上に厳しい状況と言えるでしょう。

沼津市においては、とりわけ人口減少が激しく、これは人口の流失、企業の流失等を伴い、少子高齢化は他市町よりも、より早く、より顕著に顕われているのではないかと、大きく懸念される、そのような平成28年度であったと思われてなりません。

さて、こうした背景をもとに、平成28年度一般会計決算認定案を読み解いて、まず、言えることは、残念ながらではありますが、沼津市の財政状況はまたひとつ悪化をした、ということです。

とりわけ、財政運営の基本である一般財源でありますが、その収支について、硬直化が進んでいると、言わなければなりません。このことについては、経常収支比率が大幅に悪化したということに加え、さらには、次のような状況があります。

一般財源総額は、前年度が約494憶円に対し、決算年度が約479憶円となり、大幅に減じています。

これに対し、歳出については、扶助費の増嵩を含む経常経費は増加しています。結果として、投資的経費に充当した一般財源の額は少なくなり、この年度においては約30憶円にまで減少するに至っています。

なお、過去数年にわたり、その傾向を顧みるのであれば、一般財源総額については平成25年が、平成28年よりやや少ない状況でしたが、投資的経費充当一般財源についてはあくまでも年々減少が続いている状況です。

続く その3へ

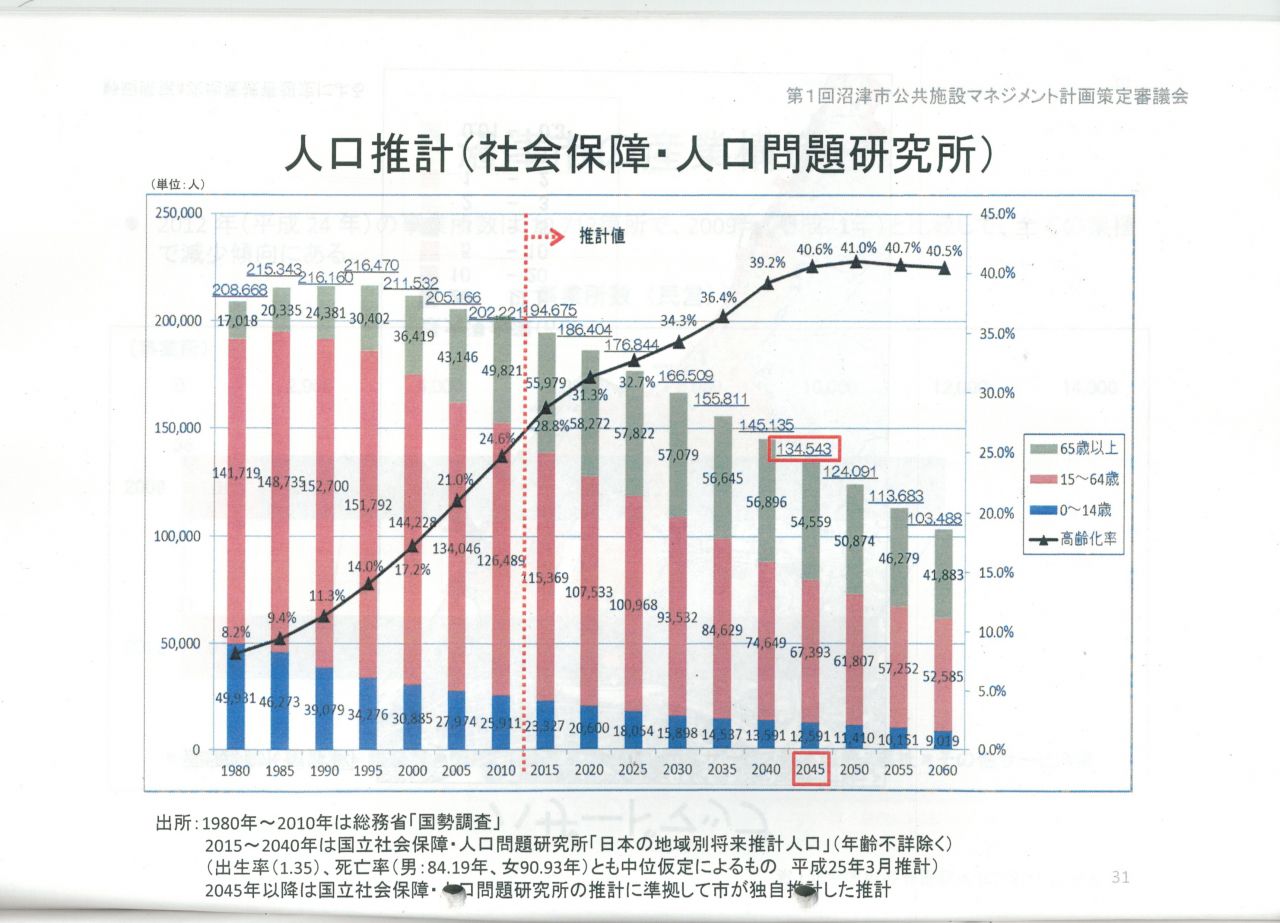

↓下記は国立人口問題研究所が示した沼津市の将来推計 2060年には10万3000人まで人口が減少

2017.10.17

一般会計の反対討論 その1

私が今回の議会で確信したこと、そしてこの事を本当に現実の問題としてどれだけの人が危機感を持って受け入れてもらえるのか。

誰かが本当の事を言わなければと・・・私たち未来の風はそのために議員になったわけだから。

議会では少数派であり、憎まれっ子であり、踏みつぶされて来た。今も立ち位置は変わらない。

9月から始まった28年度の決算審査の最終議会が終わった。

事の深刻さを考えたときやはり言わずにはいられない。大きな力が働いている、国ぐるみの問題なのか。それとも市長が言う経済界の思惑なのか。

一旦動き出した大型公共事業は、少数の既得権益を享受できる者だけの事業であって、多くの者にとってそれが後世にわたって重くのしかかることが想定できたとしても、止めることが出来ないのだろうか。

損な役回りをしていると思わぬこともないが、事実は一つだから憎まれっ子でも言い続けるしかない。

★★★一般会計の反対討論で最後に言ったことをまず書き記します。

最後になりますが、総論的に申し上げたいと思います。以上、述べてきた趣旨に基づき、決算審査や、また、一般質問に臨んできましたが、当局の、その答弁、その姿勢については、残念ながら、こうした財政の厳しさについての認識がまったく伺えなかったばかりか、楽観論に終始したと、このことは納税者・市民、そしてまた未来の納税者である、子どもたちに対しても、たいへん無責任であり許されないと、言わざるを得ません。

今、私たちに最も必要なこと、それは、現実を直視することです。決して現実をゆがめることではなく、また、偽ることでもなく、厳しいことは「厳しい」とまっすぐに言える、その認識、そしてその誠実さであると考えます。そのことが求められているのです。

厳しさゆえ、これを市民とともに共有し、ともに未来を考えていく、その「知恵」や「力」が、いま、改めて求められているはずです。これらは、現実の直視から始まるのだと、平成28年度の決算に表れた数字の数々、金額の数々は、実は、私たちにそう語りかけていると受けとめています。

2017.10.07

ゴミ問題は焼却施設だけではなかった NO6

問題山積のごみ処理問題!耐震化されていない焼却施設だけの問題ではない!!

埋め立てごみの95.7%は外部委託 総額3.4億円 !!

ごみを焼却した後に生じる主灰や飛灰、そして埋め立てごみ(セトモノ・ガラス)や熱源利用プラスティックごみ等は外部委託処理である。その処分先は三重県伊賀市である。

沼津市の植田地区にある最終処分場は既に限界と言われて久しいが、未だに候補地は見つかっていない。

延命化のための措置として、次々に外部委託処理に移行してきている実態がある。そして未だに、新たな処分場の候補地選定に至っていない。

災害時の廃棄物処理はどうなるの!

廃棄物処理計画にも示されていながら進展していない。

災害廃棄物については、102万トンという発生量がマックス想定されている。これを一時に処理できるかというと、これは不可能に近い。しかし、そのためには公共施設を中心に仮置き場も確保しなければならないが、その進展もない。

ごみ処理は自区内処理が原則、これは当然で最終処分場も必要、そしてごみ焼却施設の更新も必要。しかし、進まないのはなぜなのか?

ゴミ問題という難しいことはあるにしても、その一つには200億円以上もかかる大型事業であり、財源の確保が厳しい現実がある。しかし、市民生活の根幹問題であるだけに最も優先すべき事業であるはず。