山下ふみこオフィシャルブログ

2016.06.29

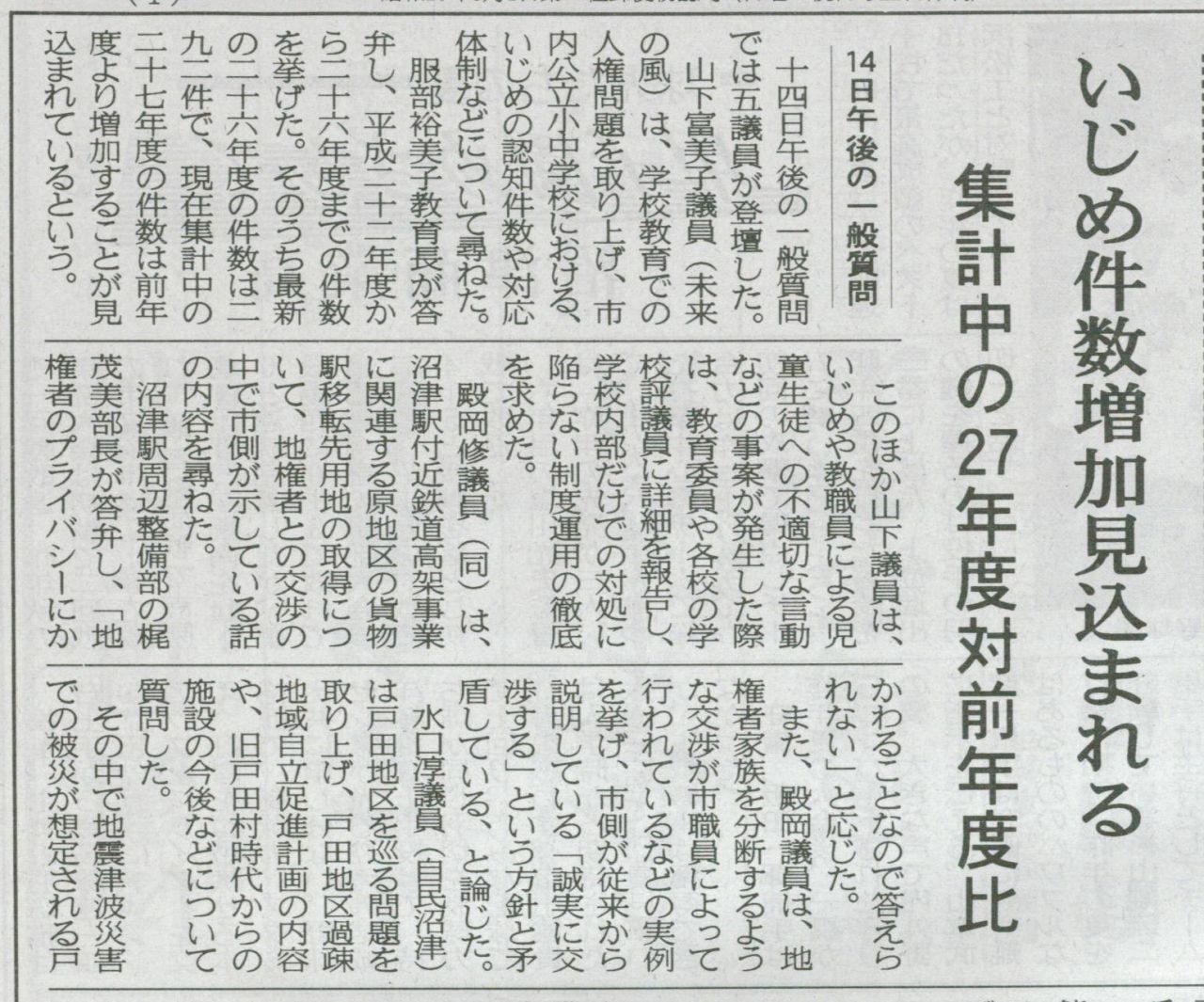

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO6

★★★教員の不適切な言動について★★★

教員の不適切な言動は、教員という立場だからこそ子供への優位性を背景に、自分でも自覚がないまま、子どもを威圧的に脅かしたり、精神的苦痛を繰り返す状況は体罰以上に問題が深刻だと思う。

昨年、今年と引き続き子どもや保護者から相談を受けている。

違う学校での出来事であるが、問題は似通っている。一旦、学校側の謝罪で解決したかのようになるが、その後の子どもたちの状況を見ると、そのことがトラウマになっているケースが多々見受けられた。

同じことが繰り返されるのはなぜか?←定義が曖昧であるからこそ基準が必要。

Q:不適切な言動というのは曖昧で判断の基準も難しいからこそ、基準を設けその可視化とそれに基づいての調査は必要ではないか?

教育長答弁:

子どもの人権に関わる重要な課題であり、他市町のものを参考にしながら検討していく。また、教育委員会にも丁寧に報告をしていく。

★★★★★まとめ★★★★★

沼津市において、町づくりがいろんな意味で問題になっています。町づくりは人づくりであり、子どもたちが安心して学校生活を送る環境が大事だと考えます。今回一般質問をしたのは、教員の不適切な言動によって、本当に子どもたちが苦しんでいる状況が実際にあったからです。

当初、この質問は個人情報にかかわるから一般質問には不適切であるといわれたり、いじめや体罰等の調査資料が全くでない状況があったために、何度となく情報開示請求をし、それでも必要な資料は入手できなかったのも事実です。

しかし、その一方、議会やHPに公表している市町もあり、やはり沼津市の今の教育委員会の状況は、文科省の言う隠ぺい体質といわれても仕方がないのではないかと、調査をすればするほどそう感じていきました。

今回の最大の問題である情報の共有化と教員の不適切な言動への対策について、教育長の答弁は前向きでした。今回の件を教育委員会にも報告をするということなので、今後に向けてどのような推移をたどって行くのか見守っていきます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

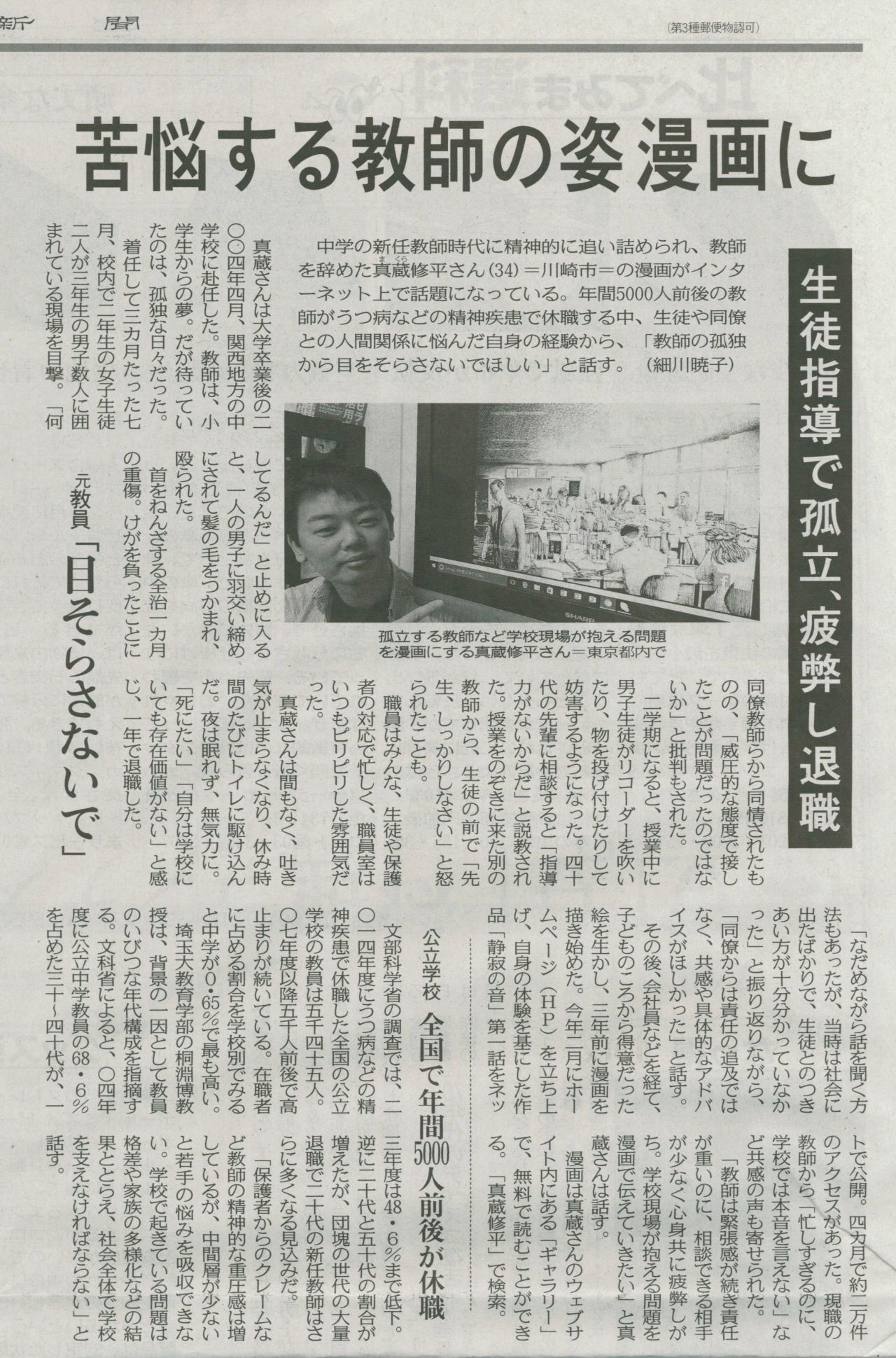

参考:下記は6月の東京新聞

2016.06.29

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO5

★★★学校評議員にもいじめ等の報告がされていない?★★★

「学校評価・自己評価書」にも明記されていない状況はなぜ?

41の小中学校が毎年提出する「学校評価 自己評価書」がある。

そこには”取組状況・成果・課題そして改善策を記入する欄と、学校評議員(約7人)で構成されている「外部評価委員会から評価のまとめ」を明記する欄がある。

いじめ等に数校の学校が触れているだけで、実態についてはどこの学校も明記していない。

外部評価委員会のまとめにも書かれていない状況は、380件のいじめがある現状からして適切な評価をしているといえるのだろうか?

A:各校で不登校、問題行動、様々なものを、評議員の意見を伺い、学校の実情についてお知らせをしていると考えている。

★★学校側の説明責任とは?★★

★いじめ防止対策推進法第34条(学校評価における留意事項)

いじめの事実が隠蔽されず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発防止の取り組みについて適正に評価が行われるようにしなければならない。

★学校教育法 第43条

小学校は、保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

★学校教育法施行規則

学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たしていく観点から、学校に評議員を置くことができる。(沼津市学校評議員設置要綱に明記)

文科省が毎年行っている「児童生徒の問題行動等の調査」

26年度:いじめ問題に対する日常の取り組み調査について沼津市の実態はどうか?

Q:PTAや地域の関係団体等とともにいじめの問題について協議する機会を設けたかどうか?

A:小学校・2割、中学校・1割 (全国平均:小学校・37%、中学校・37%)

Q:いじめの問題に対し、地域の関係機関と連携協力した対応をはかったか?

A:小学校・2割、 中学校・なし (全国平均:小学校・25%、中学校・27%)

★★ 学校側の説明責任が果たされていない!★★

全国平均に及ばない”地域との連携”。つまり情報が共有されている状況になかったということではないのだろうか。学校側の説明責任が果たされていなかったことにならないだろうか。

★★教育長答弁

情報発信の重要性の認識は示されたが、今まで説明責任が果たされていたのか否かについては答えていない。

↓

PTA・地域へ学校のいじめ問題への取り組みについて、積極的に発信していくことが大切である。

また、いじめ問題が発生し、地域の関係機関と連携協力した対応を図ることが必要な場合もあることから、情報発信は重要であると認識している。

2016.06.29

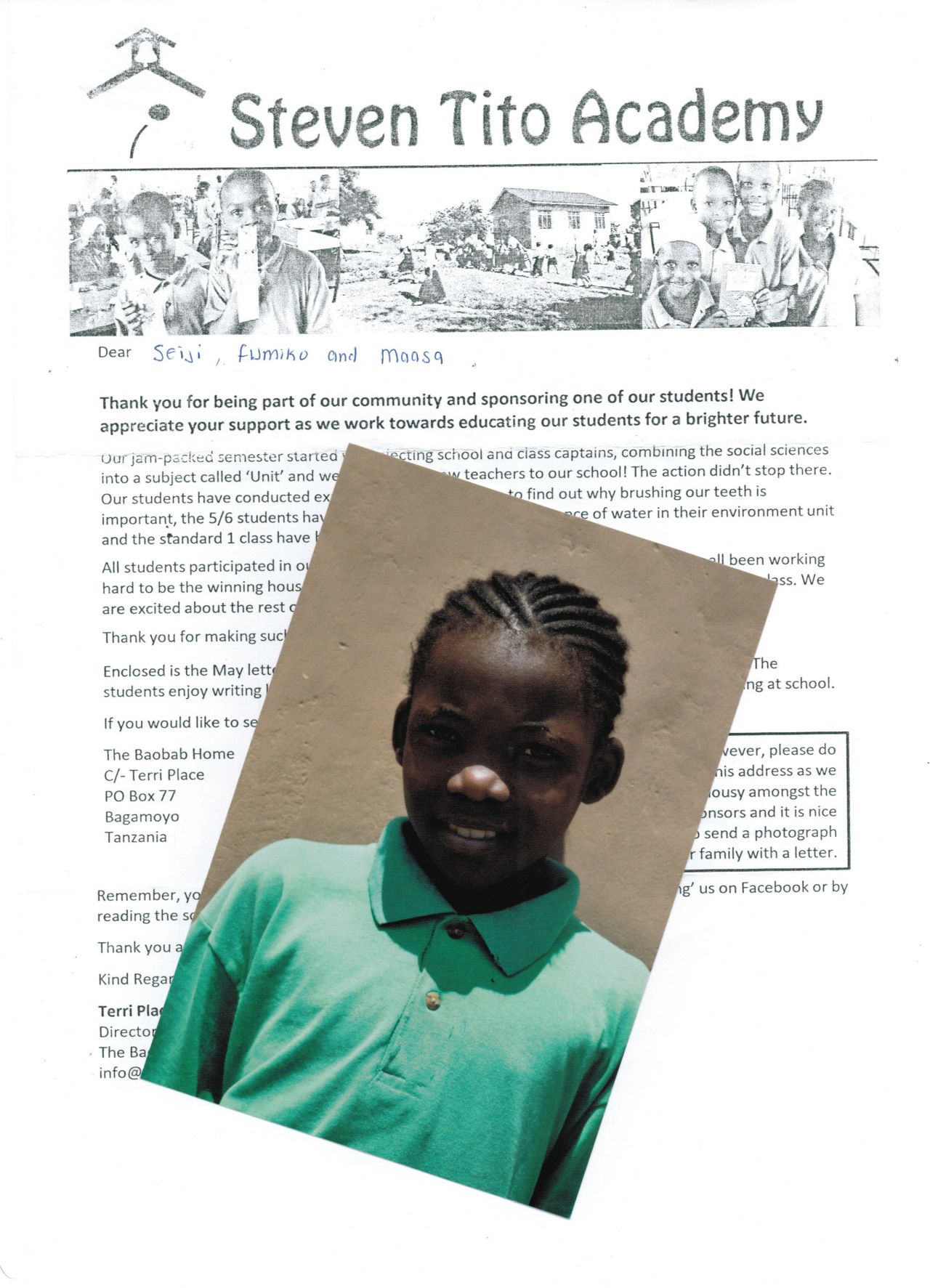

Steven Tito Academy in タンザニア

http://www.steventitoacademy.org/

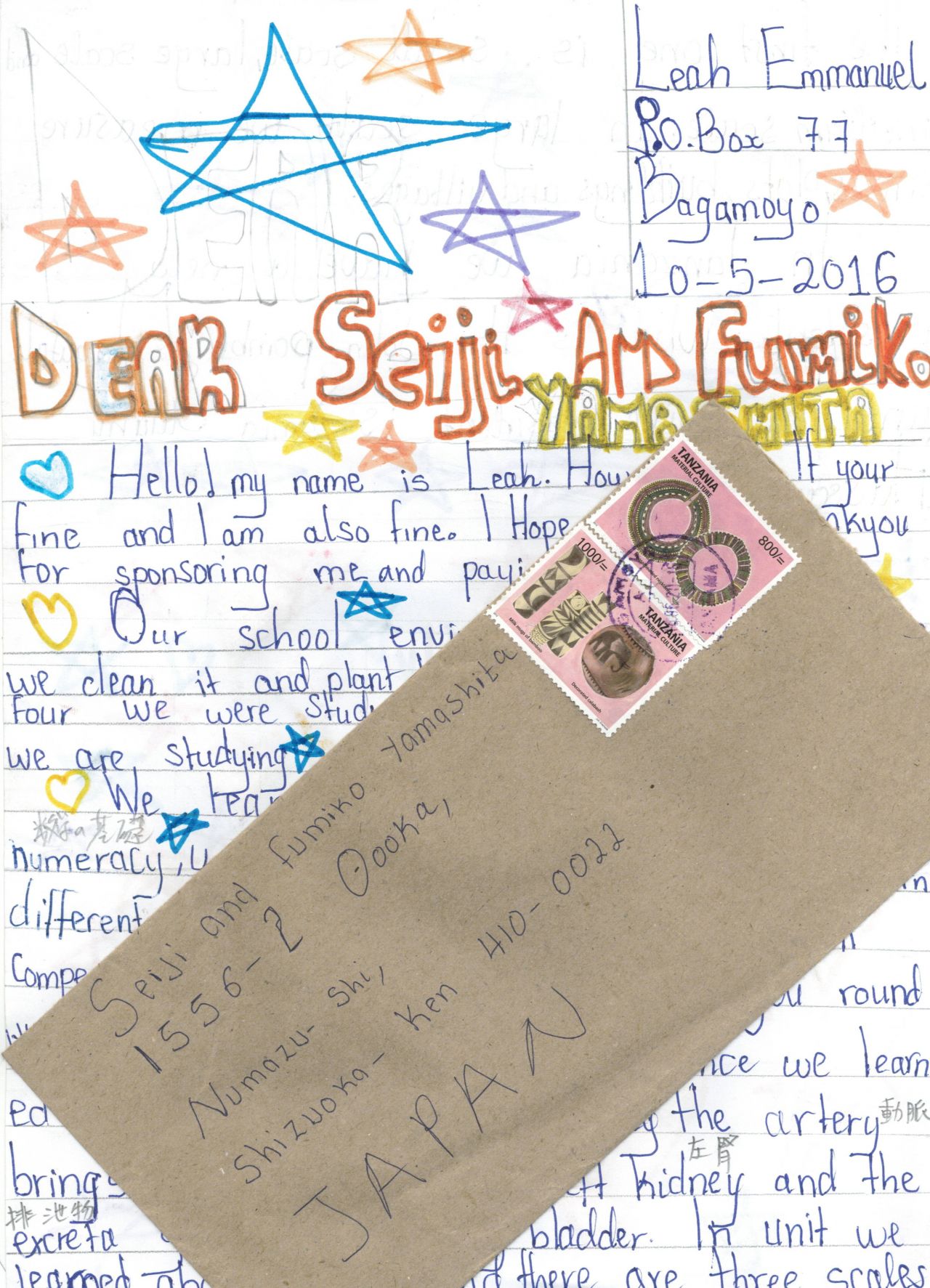

毎年、2回届くタンザニアからの手紙。私たちがスポンサーになって毎月$58で8年間の約束で、Leah Emmanuelさんが学校生活を送ることができる。彼女は小学校4年生で、4年生になると科学も勉強するらしく、こちらも腎臓とか膀胱とか初めて目にする単語にちょっとたじろぐ。

子どもたちは安全に学校へ行けるように、スクールバスに乗って学校に行くことができる。たくさんの貧しい子どもたちの中から毎年たった25人の1年生しか学校に入れない。子どもたちはここで学ぶことによって、将来の夢を持つことができる。

その一助になればと思って始めたスポンサーとしての学費援助。タンザニアという国には一度も訪れたことはないが、いつか彼女に会いに行けたらいいなぁと思っている。