山下ふみこオフィシャルブログ

2025.07.14

新中間処理施設建設工事に反対討論 in 6月議会

6月議会の議案に3本、他の会派は全員賛成の中未来の風は反対をしました。

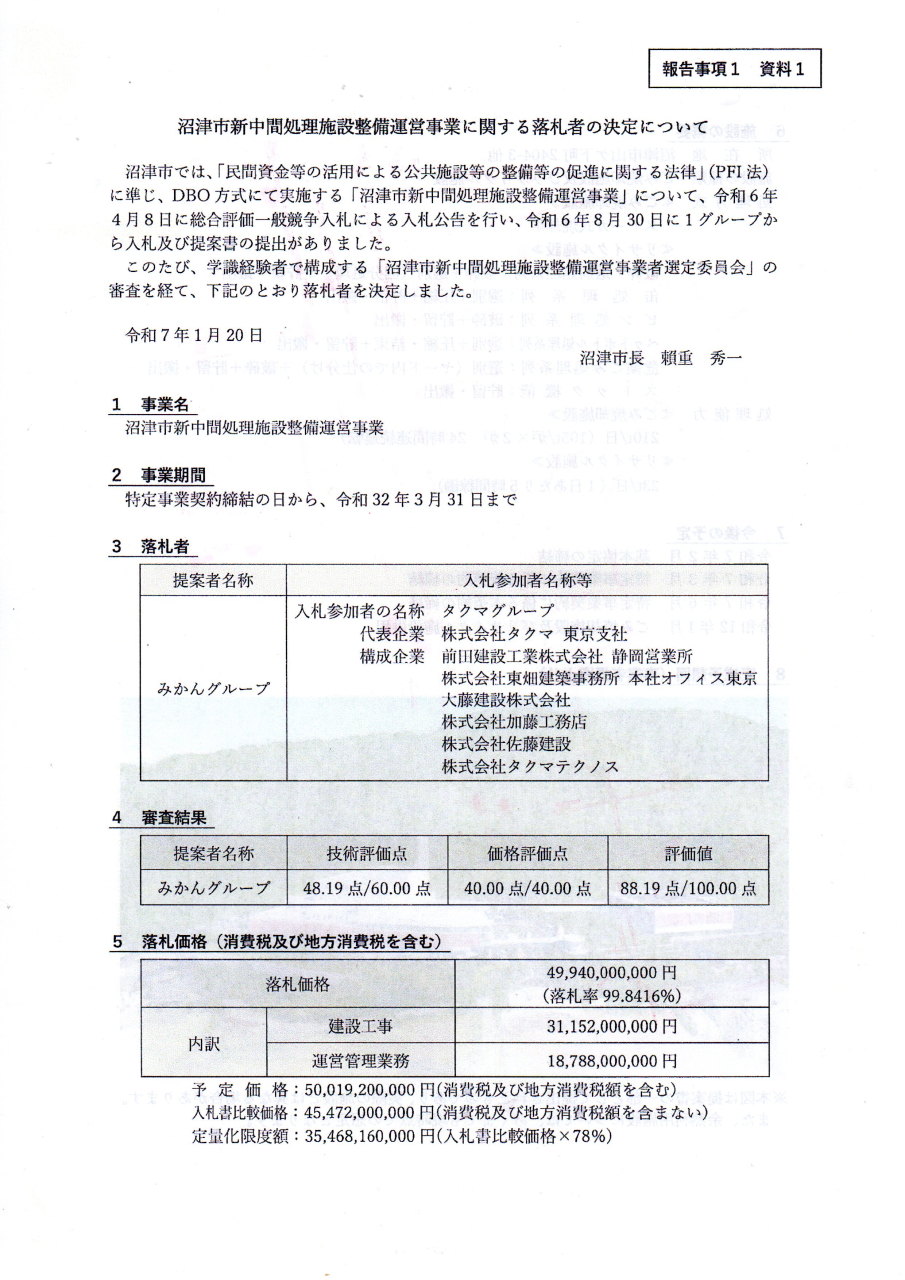

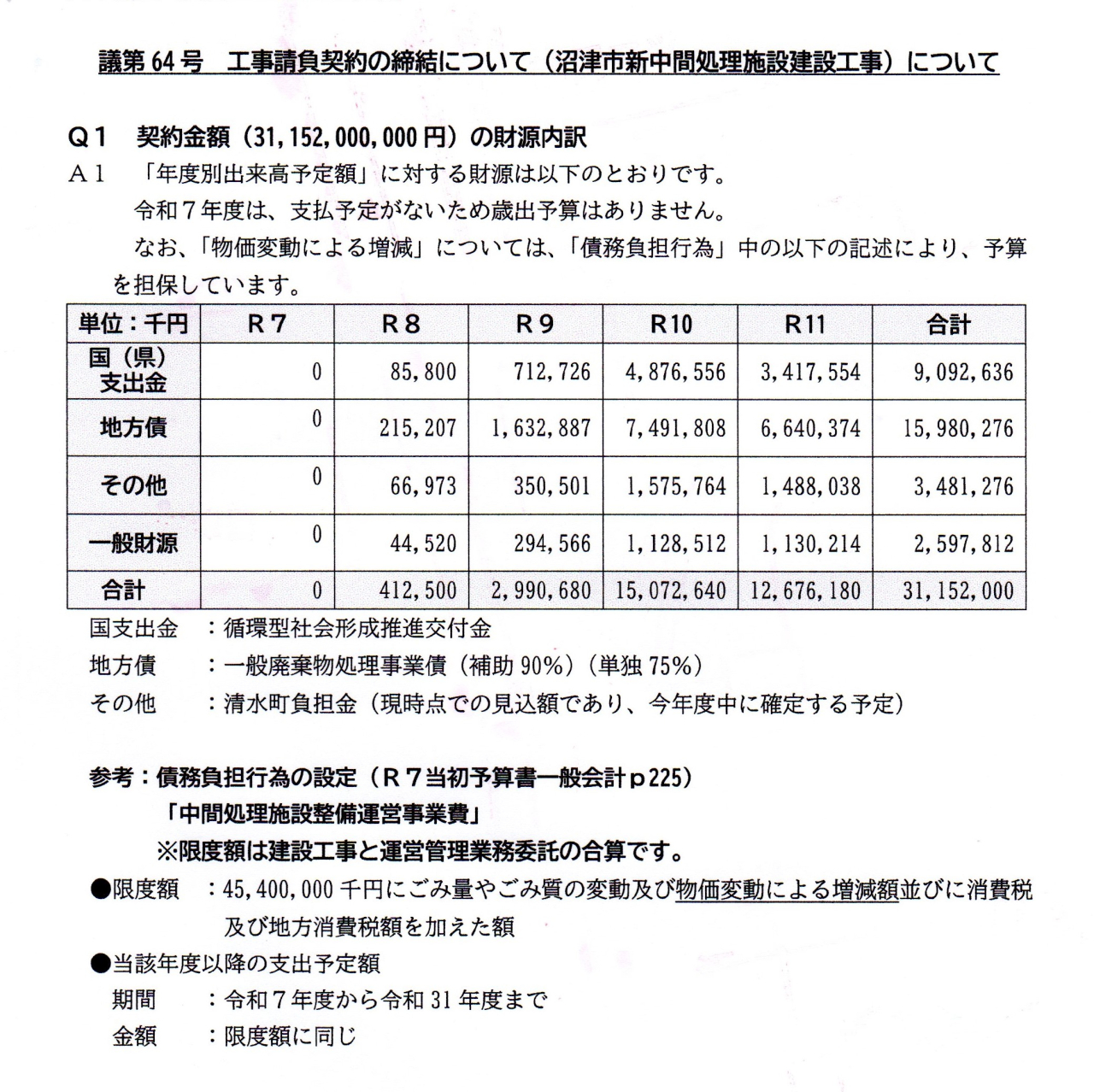

議第64号 新中間処理施設建設工事について、反対の立場から5点意見を申し上げます。

1点目:

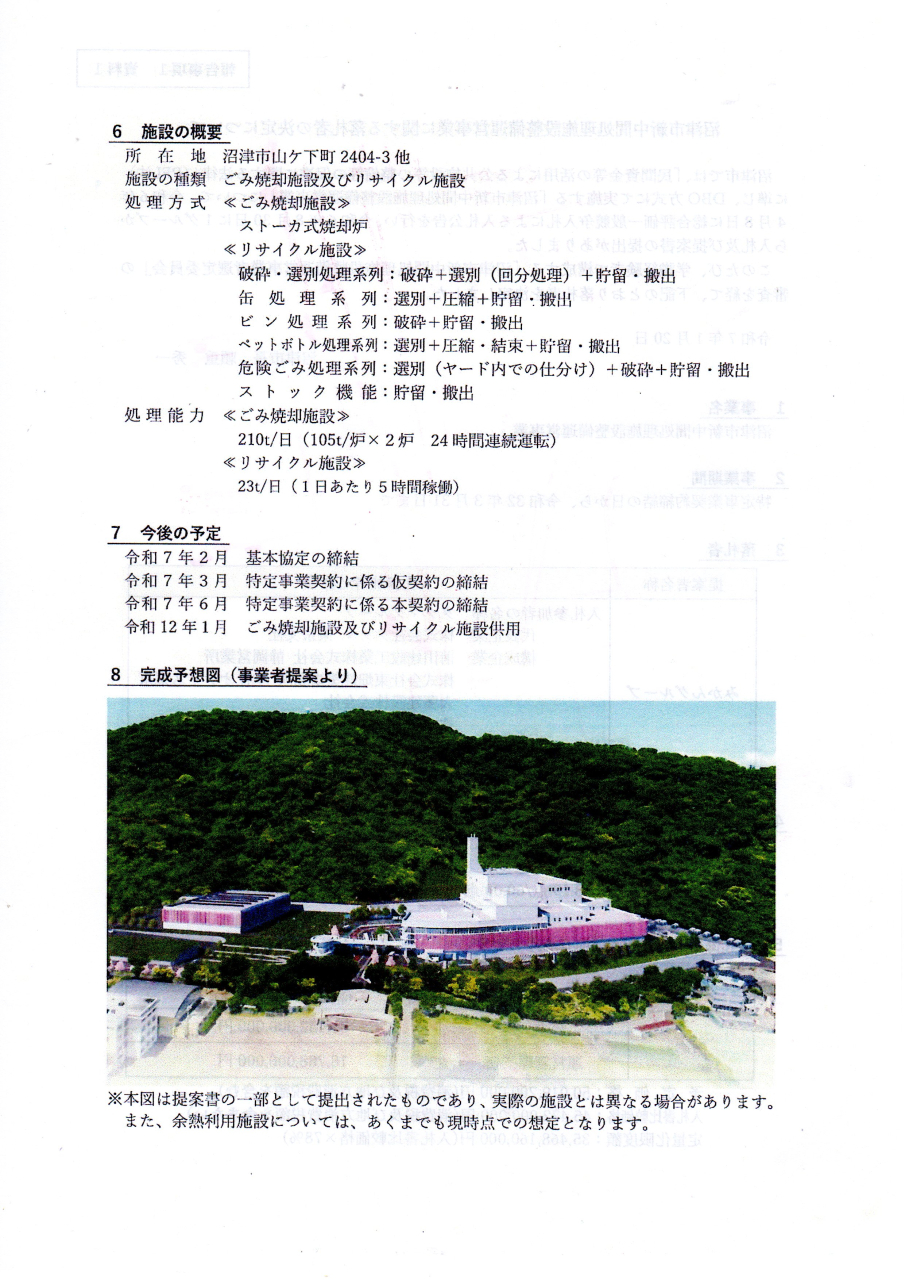

契約金額は311億5200万円という膨大な建設費です。日量210トンの焼却炉本体と日量23トン のリサイクル施設の合計で311億円です。その建設コスト単価については明らかにされていません。

しかし、2015年7月策定の施設整備基本計画では、焼却施設約170億円、リサイクル施設40億円、 合計 210 億円とあります。2016 年の2月議会において、建設コストが相当に高騰している現状を 踏まえると、しばらくの間状況を注視し、地域の皆様にさらなる御理解をいただけるよう、当初の スケジュールを東京オリンピック開催後の平成32年度以降、2020年度以降が建設に着手すること を一つの目安と答弁して、建設コストの高騰によって、事業を順延しています。

今回の議案は、こ の10 年で、さらに建設コストは値上がり、当時計画していた建設費用210億円から311億円と、 100 億円以上、約1.5 倍に建設費用が膨れ上がっています。

1トン当たり幾らの建設コストかも提 示されないため、311 億円が適正な価格なのか判断ができません。また、タクマグループ1社のみ の応札だったので、他社との比較もできません。ちなみに、一般社団法人日本環境衛生センターのごみ焼却施設の建設トン単価の推移を見ると、2022 年度の平均は1トン当たり 9,200 万円ですが、 それに比べると、沼津市の今回の建設単価は非常に高くなっていると思います。当時の建設コスト が物価高騰で順延になったことを踏まえると、さらに1.5倍もの建設費増額の妥当性について、契 約内容が分からないのに、この契約を認めるわけにはいきません。また、契約額の見直しは不可欠 と考えます。

2点目:

旧焼却炉周辺に鉛、ヒ素等の重金属及びダイオキシンが降り積もっていたとなると、煙 突の風下の外原区の住民は何十年もの間、毎日その汚染物質を吸っていたことになりかねません。

煙突から出る煙の中の重金属類は、1回のサンプリング調査では正確な測定はできません。何十年 の蓄積で汚染されていくのです。鉛の汚染は、乾電池由来だと言っていますが、焼却炉の煙突から 出る鉛類を除去する技術はありません。バグフィルターでは除去できません。

今回の新中間処理施 設建設予定地における貯じんピット内にダイオキシン類等汚染物質が発見されたにもかかわらず、 その原因・究明が明確にされなければ、今後数十年と続くであろうごみ焼却施設について、住民は 不安を抱えています。

昭和49年11月14日に当時の井出市長が地元外原地区と交わした覚書には、将来、一ノ 洞、二ノ洞、三ノ洞には一切増設、新設をしないという内容等が示されています。そもそも外原地 区の住民がこの施設を受け入れたのは、覚書に示されているように、今ある地には将来一切増設・ 新設はしない将来計画が示されたことによって、受入れを決断したのです。

市民生活に直結した欠 くことのできない施設であることを理由に、現施設をつくるために、市長から外原地区に対して、 これまでも迷惑をかけてきたことへのおわびや、反省もあり、住民への理解を必死で求めていた 様子がうかがわれます。

住民としては苦渋の決断であり、それが半世紀にわたり強いられ、さらに また同じ地に覚書を反故にして建てられようとしています。この住民の方々の半世紀にわたる思い、 そしてさらに今後何十年続くか分からない状況に今回誠意を持って答えようとしたのでしょうか。 対立ではなく、まずは長きにわたった住民への感謝と謝罪、そして、本当に理解していただくため の努力が十分ではないと考えます。

ごみの減量化、見直し、市民参加の検討が行われていないことが分かりました。2015 年の施設整備基本計画では、焼却炉本体、日量210トンリサイクル施設、日量41トンです。今回 の新中間処理施設の焼却炉の処理量は日量 210 トンと同じでありながら、リサイクルの量は日量 41 トンから23トンに減っています。2022年4月1日、プラスチック新法が施行され、これまで焼 却炉で焼却していたプラスチックを資源リサイクルする施策をつくることが、市町の努力義務とな っているのに、リサイクルの取組が後退したのではないでしょうか。日量210トンのうち当局が言 う18.9%がプラとすると約40トン、熱源プラスチック9トンを含めて焼却しないようにすればご み減量化は大きく進み、建設費の削減にもつながりますが、そうした検討が行われていません。

5点目:

国の補助金内示です。国の審査では、住民同意や環境アセス、都市計画決定は、交付金 の交付要件として規定されていないため環境省の調査を受けておりませんと、沼津市は言っていま す。法律上の明記はなくとも、これまでの裁判事例や裁判に基づく交付要綱の指示通知において、 これらの3条件は必要不可欠とされてきました。今後、本体工事について、申請したときに、調査 を受けることにならないと断言できるのでしょうか。以上をもって反対の意見といたします。

2025.07.14

新中間処理施設敷地造成工事の契約変更に反対 in 6月議会

議第 63 号沼津市新中間処理施設敷地造成工事の工事請負契約の一部変更について、反対の意見

(反対は未来の風のみで残りは全員賛成。なぜ賛成なのか?賛成討論は二人の議員は述べているが、これでいいのだろうか?)

契約変更は、この土壌汚染対策工の増工に伴い、契約の金額を変更するものです。まず、管理責 任についてですが、汚染土壌の原因が分からないまま契約変更額は当初の約 13 億円から 15 億 5000 万円と約2億5000 万円の増額です。令和3年度に3区画で、国の基準を超える鉛等の土壌汚 染が、令和6年度には、同じく基準を超えたダイオキシン類が貯じんピット内で発見されましたが、 市の説明では、誰が捨てたのか分からない、いつの時期に捨てたのかも定かではないなど、市の管 理責任はいまだに明確ではありません。

貯じんピットが解体されていなかったことについて。 そもそも旧焼却施設の貯じんピットは、今の焼却施設を建てるときには、解体するという約束を 昭和49年11月13日にしています。そこには、新焼却場竣工予定は昭和51年3月末日で、その後、 五、六か月後の試運転期間を経て、本格運転開始後の昭和51年10月頃には、早急に現焼却場を撤 去するとあります。撤去すべき貯じんピットが約 50 年間にわたり放置されたままになっていたと いうことになります。沼津市は、今回見つかった貯じんピット内の汚染土は各家庭から排出された 焼却灰等に含まれていたダイオキシン類等が、旧ごみ施設を解体するときに完全に除去されなかっ たと説明されていますが、そもそも、焼却施設の重要構成の一つである除じんピットが解体されて いなかったことについて、当時の井出市長が交わした住民との約束が反故にされていたことに対し、 いまだに何の説明もありません。沼津市は、建てるときは一生懸命お願いをして、建ててしまった 後は約束を守らず、埋めたまま放置してしまったということだとしたら、非常に重大な事態です。 これでは、誰からも信頼されなくなります。

まずは、沼津市として、外原地区の住民へ謝罪をすべ きであり、管理監督責任は免れないのではないでしょうか。

地域住民を初め多くの方々が心配しています。ダイオキシン類基準不適合土壌または当該処理に 伴って生じた汚水もしくは気体や粉じんの飛散等により、当該施設の周辺住民、学校、そしてそこ を通学している生徒、建設現場に関わる方々に被害が生ずるおそれがあります。住民団体が6月3 日に新中間処理施設建設予定地におけるダイオキシン類等汚染物質に関する市民説明会開催を求める再要望書が出されました。周辺住民の方々ばかりではなく、不安を抱く市民の当然の権利として、 要望に応えていただけない理由とは一体何でしょうか。

議案質疑の答弁では、敷地造成工事と土壌汚染対策工事を並行して行うことにより、工 期の変更は行わないとしています。確かに現状では、ダイオキシン類基準不適合土壌の処理につい ては、特段の規則はなく、任意の処理で行っている状況です。しかし、汚染を除却し、その安全性 を確認した上で、汚染地域の指定を解除してから造成工事を行うという徹底した汚染防止策と、人体への影響を最優先するという考えがなかったのでしょうか。

令和3年の調査では、代表地点でダイオキシン類の調 査を行って基準値を超えていなかったとしていますが、この調査方法は、以下の理由から、不適切 かつ不十分な調査であり、ダイオキシン類による土壌汚染の範囲が確認できたとは言えません。

理由の1:令和3年の調査でダイオキシン類の調査をしたのは、土壌汚染が存在するおそれが少ない と認められる土地の中の1地点との説明がありますが、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと 認められる土地での調査は実施していません。

理由の2:代表地点として1地点だけを選んで測定 する方法は、環境省の工場・事業場におけるダイオキシン類に関わる土壌汚染対策の手引に記載さ れている測定地点の方法に従っておらず、測定地点の選び方として間違っているのではないでしょ うか。この手引に従えば、望ましい測定地点は、理由1で述べた土壌汚染が存在するおそれが比較 的多いと認められる土地を全部含む必要があり、10メートル四方の区画で20区画が該当し、これ ら全ての区画で調査する必要があると思います。さらに、令和6年と令和7年のダイオキシン類の 調査においても、これら全 20 区画での調査は実施されておらず、未調査の区画が残っています。 したがって、ダイオキシン類の調査がされていない区画が残っているにもかかわらず、汚染土壌の 処理を進めることは誤りであり、現在計画されている汚染土壌処理を進める前に、必要な区画での ダイオキシン類調査を実施すべきであると考えます。

2025.07.14

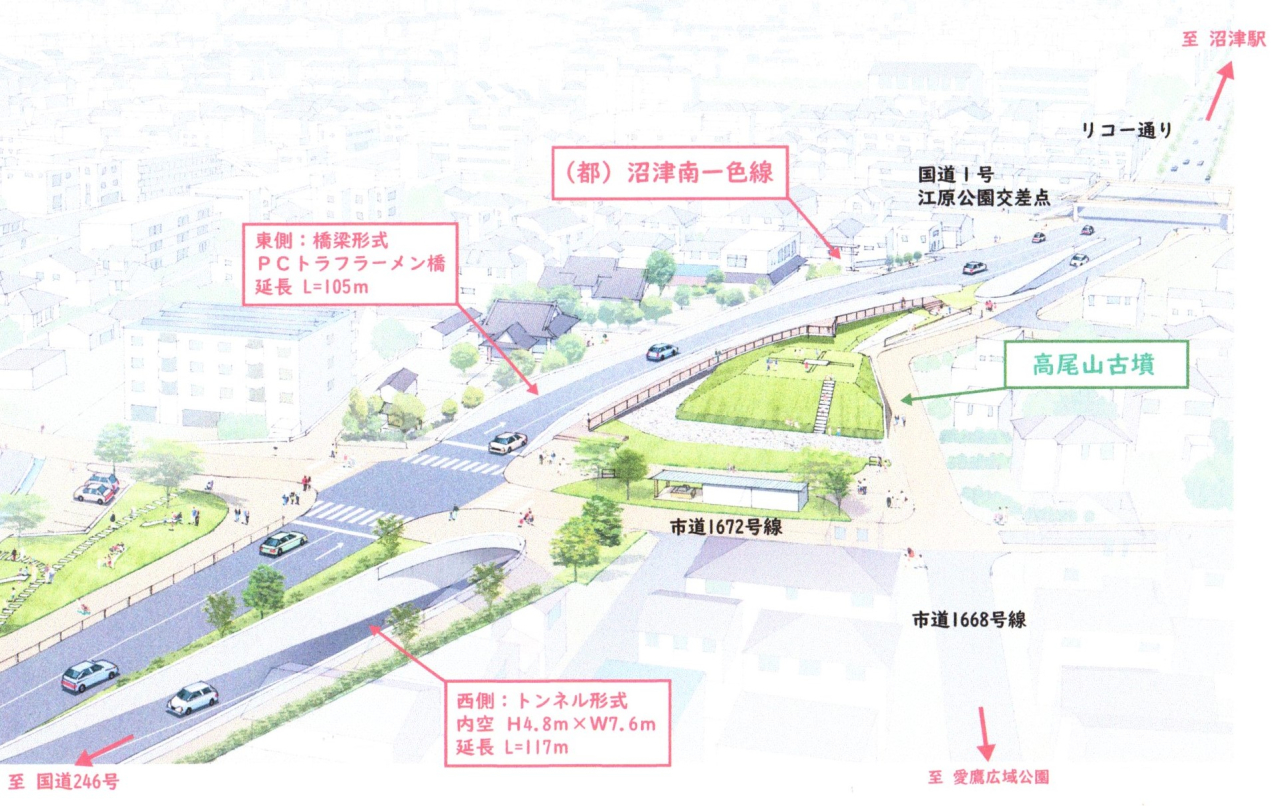

高尾山古墳の道路工事 9億円の債務負担行為補正in 6月議会

6月議会の議案で高尾山古墳にかかる道路工事(南一色線)の債務負担行為の補正が専決処分が6月議会を待たずして5/21に専決処分されていた。その理由は緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないからと言う。その理由について質す。

Q:専決処分とした理由

A:本年3月に設計が完了し、工事の交渉を開始しましたが、適正な工期を算出したところ発注後1年以上の工事期間になることが判明したため。6月議会において工事請負契約の議案を上程するためには、予め仮契約にあたり、予算の裏づけを確保するため。

(一般的な杭の工事よりも杭の長さが長く、鉄筋量が非常に多いため、45本の杭の施工に約300日の期間が必要と言うだけに難工事が予想される。)

Q:令和6年度の繰越明許費797,168千円、R7年度当初予算で761,000千円、R8年度債務負担行為が9億円で全部合わせると約24.6億円。今回の橋梁架設工事で13億円の本契約の議題が上がっているが、24.6億円の執行見通しは?

A:基礎工事と基礎工事の進捗を踏まえ発注予定の橋台工事に合計で16億円、上部工架設に必要な工場制作の設備に約4億円、道路改良工事に約4.6億円を見込む

Q:高尾山古墳関連の総事業費はどの程度予定しているか?

A:仮契約を締結したので示したが、その他の費用については、今後の契約の予定価格に係るものになりますので、現時点ではお答えすることはできません。

沼津市のR7年度における建設工事の入札依頼予定には7/2が沼津南一色線(3工区)道路築造工事期間490日(16か月)となっている。

Q:社会資本整備総合交付金の内示状況は?

A: 交付金の配分は確約されるものではない。交付金に不足が生じた場合は、国の補正予算等の情報に注視し、確保に努めていく。