山下ふみこオフィシャルブログ

2025年07月

2025.07.24

資格確認書の送付

2025.07.24

第68回高尾山穂見神社の清掃

7/16の清掃予定が雨のために延期で、7/22(火)に変更。この日も朝から熱くなりそうな気配に、仲間のTちゃんが6:00からきて、穂見神社、熊野神社に洗米・塩・御神酒をあげて、清掃を開始してくれていた。

私たちは通常の7:30からでも、すでに陽射しはきつい。

境内の生け垣が刈り込んでくれていたので、そのうっそうとなっていた落ち葉が手つかずのままだったのが、Tちゃんのおかげで落葉がかき集められ、10か所ぐらいの山になっている。

そこをみんなでゴミ袋にかき集め、その袋の数は1時間半の清掃で19袋にもなった。この6年間の清掃活動の中での最高記録ではないだろうか。

みんなこれからいったん家に帰り仕事に向かう。今日も1日無事に過ごせますように感謝をします。

6月議会の議案で高尾山古墳にかかる道路工事(南一色線)の債務負担行為の補正が専決処分が6月議会を待たずして5/21に専決処分されていた。その理由は緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないからと言う。しかし、1か月前と比べてもその進捗状況は遅々として進んでいないように見える。

Q:専決処分とした理由

A:本年3月に設計が完了し、工事の交渉を開始したが、適正な工期を算出したところ発注後1年以上の工事期間になることが判明したため。6月議会において工事請負契約の議案を上程するためには、予め仮契約にあたり、予算の裏づけを確保するため。

(一般的な杭の工事よりも杭の長さが長く、鉄筋量が非常に多いため、45本の杭の施工に約300日の期間が必要と言うだけに難工事が予想される。)

Q:令和6年度の繰越明許費797,168千円、R7年度当初予算で761,000千円、R8年度債務負担行為が9億円で全部合わせると約24.6億円。今回の橋梁架設工事で13億円の本契約の議題が上がっているが、24.6億円の執行見通しは?

A:基礎工事と基礎工事の進捗を踏まえ発注予定の橋台工事に合計で16億円、上部工架設に必要な工場制作の設備に約4億円、道路改良工事に約4.6億円を見込む

未だ総事業費がいくらかは未定である。計画では、R8年度までには片側車線は供用開始になるという。

当初の計画よりは難工事で、物価高騰の中、財政的にも厳しい状況はさらに深刻化するだろう。しかし、この高尾山古墳は当初は削られる運命であり、それを多くの方々の尽力によって保存する方向に決まった、このような事例は類を見ない経過をたどっている。

経済的には道路事業を優先すべき立場と、歴史的に貴重な文化遺産とする立場とが相反する中で、有識者や住民会議が何度も経ての両方の意見を尊重した今の計画である。

私はこの古墳は残すべきといわば議会では少数派であり、多数決では25:2で負けたが、その後の保存活動に全国の方々からの応援により大きな渦になり、全国署名にも広がった。さらには当時の栗原市長が白紙撤回を公表したのも異例のことであった。

全てが異例尽くしの高尾山古墳保存運動を経て、今は工事の進捗状況を静かに見守っている。

2025.07.21

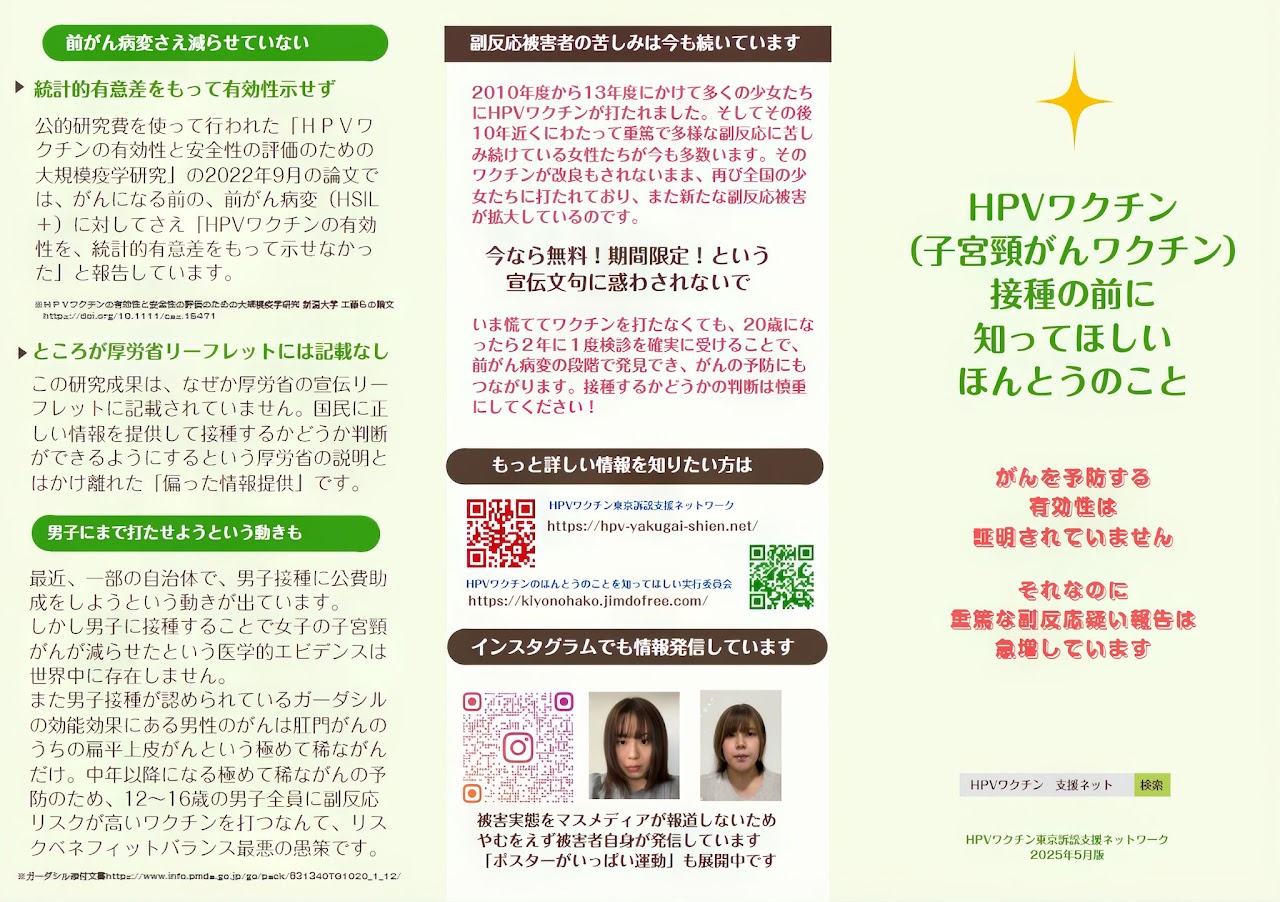

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の副反応 by 6月議会

子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)接種の前に知って欲しいほんとうのこと

がんを予防する有効性は証明されていません。それなのに、重篤な副反応疑いの報告が急増している。

HPVワクチンの接種は、昨年夏以降、キャッチアップ接種対象(平成9年度生まれ~平成19年度生まれで、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない女性)による受診数が急激に多くなり副反応との関係を懸念する。

HPVワクチン接種後に起きた健康被害に対して、医療機関から因果 関係を認めてもらえず、治療にたどり着けないまま通学・進学や就職を諦める事例がある。

知り合いのお嬢さんは、体調に異変が起きている状況に、どの病院でも原因がわからず、やっと巡り会った医師から初めてHPVワクチンによる後遺症だと指摘されたのは、接種後 10 年経過していた。

重度の副反応に関しては少数であるがゆえに、リスク共有の意味からも、 健康被害救済制度の整備が重要であり、接種前後の対応が非常に大切であると考える。

Q:1点目、HPVワクチン接種数と副反応との関係

市民福祉部長:HPVワクチン接種数は、令和6年度は前年度に比べ 2,766 件増加し4,555 件。前年度と比較し、接種数は増加しておりますが、副反応疑いの報告は、一般的には、PMDA(独立行政法人医療品医療機器総合機構から県を経由し本市へ報告があるが、副反応疑いの報告はない。

厚生労働省の ワクチン分科会副反応検討部会の副反応疑いの報告では、R6年1/1~3/31までの3か月で 66 件、7/1~9/30までの3か月で186件。

Q: 接種数と副反応の関係について、

市民福祉部長:一般的には、ワクチン接種において副反応は不可避的に発生するが、接種それぞれの状況が異なることから、その関係性については難しい。

Q: 正確な情報提供をする沼津市の役割について

市民福祉部長:自らの意思で接種する認識を高めてもらうため、市HPや受診案内通知を通じてHPVワクチンに関する接種の効果やリスクの情報提供を行っている。

HPVワクチンは、子宮頸がんなどを予防する有効な手段として推奨されているが、一 方で、副反応に対する不安や疑問の声があることも認識している。

Q: 子宮頸がん検診状況と取組

市民福祉部長:子宮頸がん検診のR6年度対象者8万2821人のうち、受診者は1万962人、受診率13.2%。このうち無料クー ポン券対象者は843人で、受診者は86人、受診率は10.2%。傾向は40 代の検診率が高く、若い世代や高齢になるにつれて低下。若い世代の受診率を向上させる取組は、無料クーポン対象者への受診勧奨通知の送 付や、チラシの配布、市HP、SNS等による情報発信の実施。

Q: 販売開始から 2024 年12/31までで、100万回当たり、重篤副反応疑いは何件か

○市民福祉部長:厚生労働省のワクチン分科会副反応検討部会の報告は、全国における100万回当たりの重篤な副反応疑い件数は、 サーバリックスが214.3件、ガーダシルが141.1件、シルガードラインが69.4件。

Q:MRワクチンや4種混合ワクチンと比べて、HPVワクチンの重篤副反応疑 いはどれぐらいか。

○市民福祉部長:100万回接種当 たりの重篤な副反応疑いの件数はMRワクチンが、16.2件、4種混合ワクチンが21.7件、HP Vワクチンが149.8件。重篤な副反応疑いの頻度は、HPVワクチンは、 MRワクチンに比べ約9倍、4種混合ワクチンに比べて約7倍高い、

Q: 接種100 万回当たりの副反応報告頻度は全ワクチン23品目中、HPVワクチ ン3品目が5割を占め、上位10品目では、全体の9割を占めるがこの状況について

○市民福祉部長:国は接種による有 効性が副反応のリスクを明らかに上回るという判断の下、個別勧奨のほうを再度実施しているので、特段ほかのワクチンと比べ、件数が多いということは問題になるものではない。

Q:情報提供のあり方について

○市民福祉部長:国のパンフレットや接種時期等のパンフレット、及び接種券を併せて送付。

Q:通常の予防接種よりも、数倍もの重篤副反応疑いが国から出されているが、多くの保護者は知らないと思う。知り合いのケースでは 10 年かかって娘の異変な症状がHPVワクチンによるものだと分かったが、既に医療履歴をたどる証明ができず、救済制度が認められない。こうした悲劇を1人でも起こさせないためにも、リスク情報についてきちんと 伝えるべきだがその認識について

○市民福祉部長:市には市の役割がある。そもそも、市の行政の部分にお いて、この医学的また専門的な知見がない中で、国が医療関係者と議論検討した内容を否定するま たその内容についての是非を検討することはなかなか難しいものであり、我々としては、国の示す 情報をそのまま正確にお伝えするというのが妥当であるという判断のもとで、情報提供を行っている。

私の意見: MRワクチンの9倍、4種混合の7倍も高い重篤な服反応疑いがあっても問題ではないと言い切る根拠は国が勧めているワクチンだからと言う。国が勧めていることが全て正しいとは限らない。地域の実情に合わせた行政サービスなど自治体自らの判断で行えるからこそ地方分権ではないか!

重度の副反応に関しては少数だからいいのか?リスクが少しでもあるのなら、健康被害救済制度の整備が重要であり、接種前後の対応が自治体として非常に大切である。

2025.07.19

香害及び化学物質過敏症への対応 by 6月議会

2000 年代後半から強い香りの柔軟剤が輸入 され始め、その後、人工香料の国内生産量も倍増、日本では、香りの害という

香害、長期的に見れ ば、ぜんそく、アトピー性皮膚炎、がん、アルツハイマーなど、様々な健康被害を及ぼすと指摘さ れ始めている。2017 年には日本消費者連盟が香害 110 番という相談窓口を開設してからは、香 りによる害が社会問題として、認知されてきている。まず、香害や化学物質過敏症によって、教 育現場はもちろん、市役所、図書館、公民館などの公共施設において、利用者や働く人が困っている状況がある。

Q:公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識や対応について

A教育次長:学校施設の利用に困難を抱えている児童生徒は柔軟剤等の香りが人によっては不快に感じ、頭痛等の症状を引き起こす場合がある ことは承知している。

・児童生徒の実態把握は、毎年、保護者には、保健調査票の作 成記入をお願いしており、様々なアレルギー疾患等について報告させている。(これまで1件もない?)香害及び 化学物質過敏症についての項目はないが、自由記載欄にて記入し、学校生活を送るための資料としている。

柔軟剤等の香りが苦手 であるなどの申出があれば、例えば、給食着の洗濯時に保護者に柔軟剤の使用制限等のお願 いをするなど、できる範囲で個別に対応する。

A市民福祉部長:香害及び化学物質過敏症によ り公共施設の利用に困難を抱えている方々への認識について、合成香料や化学物質 の安全性、危険性について、現時点では十分に解明されていないことから、抜本的な対策を講じる ことが困難な状況である。

Q:児童生徒、市民の相談などの実態と対応について

その症状には頭痛、吐き気動機倦怠感など、人によって様々で、その症状が香りに含まれる化学 物質が原因となっていること自体、気づきにくく、周囲の理解が得られず苦しんでいるケ ースもある。

対応の事例として、宝塚市教育委員会は、児童生徒の実態を知るた め、全保護者にアンケート調査を行い、その結果を受けて、保護者に配慮を求める対応をとってい る。また、小中学校、幼稚園等が把握するため、保護者が提出する保健調査票に化学物質過敏症 の有無を記入できるようにしている。

A市民福祉部長:香害や化学物質過敏症が疑われる 症状が発生しても、他の疾患が原因である場合もあり、その実態把握は非常に困難で、本市におい て把握できていない。

香害等に関連する本市への相談等につきましては、令和6年度 以降で、香害について周知すべきであるとの意見が1件、化学物質過敏症に関する生活上の相談が 1件で合計2件あり、それぞれ個別に対応したものである。(対応した?)

市民への周知は、本市の公共施設において香りへの配慮を呼びかける啓発ポ スターの掲示や、香害、化学物質過敏症に関する情報のホームページへの掲載を行うとともに、本 市職員に対し配慮を呼びかけるなど、周知に努める。

Q:周知と健康被害の予防等に向けた取組みについて

香害や化学物質過敏症のものだけが予防に向けた取組は不可能。直接の加害者は、香害への 認識を持たないまま、悪意なく、ただ普通の商品として使用している私たちなのです。自分が日常 的に使っている化学物質が、誰かを苦しめていることをまず知ること。

そして自分もまたいつ その被害者になるのか分からないわけで、知ることで、行動は変わる。化学物質過敏症とはど ういうものか、何が原因になっているのか、どういう配慮が必要なのか、ホームページはもちろん、 ポスターやチラシを独自につくって啓発している自治体はある。

A市民福祉部長:今後、国の動向や他市町の取組 などを注視しながら、適切に対応していく。

A教育次長:令和5年に国 から香り付き製品の使用に当たって周囲の方への配慮を訴える啓発資料の提供があり、市内小中学 校にはそう周知を図っている。今後、香害及び化学物質過敏症への 配慮を必要とする児童生徒が安心して学校生活を送る環境の確保は、重要であると考えており、国や社会情勢の動向を注視しながら適切に対応していく。

Q:香害や化学物質アレルギーについての相談件 数や状況について

A教育次長:相談件数は 報告義務がないので把握していない。対応に 苦慮しているケースはないものと認識。それぞれの状況に応じて、適時・適切に対応しているものと認識している。

Q:教 育委員会の所管じゃなくて学校に任せているという認識か?保護者も先生も子どもが香害だと気づかないことも あるかもしれないので、香害というアレルギーがあることを知らせること、知ることで行動が 変わるはず。教育委員会として文科省の理念(誰1人取り残さない教育は教育改革の理念)を踏まえて、再度その対応について。

A教育次長(金子昭人) もし 原因が給食着の柔軟剤使用であると断言・断定できるようでありましたら、(断言できなければ注意喚起もしないの?)保護者に使用の制限を 呼びかけることもできる。教職員や授業参観時の保護者にも、来 校時の配慮事項として呼びかけることも可能。保健調査票を含め、保護者や児童生徒や本人や保護者、からの申出・相談に対し、しっかりと受け止め、できる範囲で配慮するなど、丁寧に対応していく。(当たり前のことを言っているだけで、こんなことが丁寧な対応とは言わない!)

○山下の意見: 原因が香害ということが断定できればいいが、誰も断定できない。だから苦しんでいる。だから周囲の理解が必要で、それを教 育委員会として率先してやってほしい。

国から令和5年にポスターが示されたから「貼りました」と言っていたが、 私が学校回った限りでは、そのポスターの存在自体も知らないという学校が結構あった。香害の認識を改めていただきたい。

↓ポスター ↓国からの情報提供

2025.07.17

一般質問への向き合い方と考え

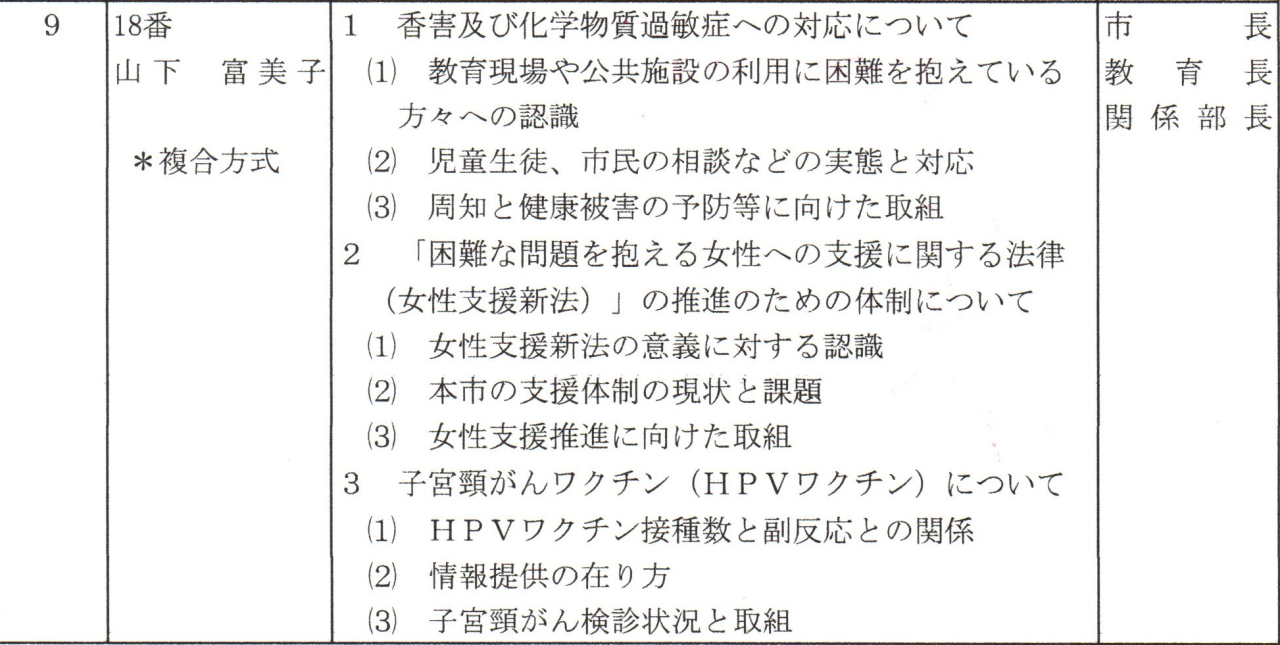

6/16~6/18までの3日間の一般質問と議案質疑。私の一般質問は2日目。3日目はテーマは以下の3つを私の質問時間は最大20分、当局の回答は40分。合計60分以内の持ち時間の中で、質問と答弁を完結させなければならない。テーマが全て重要なので、なかなか時間配分が難しい。制限時間がある中で、質問もカットしなければならなかったり、不十分な答弁には突っ込みたくなる。

一応当局との調整はする。1回目の質問はこういう質問をするという原案を渡し、その原案に対して答弁案が返ってくる。

それをもとに質問が展開し、課題を深堀していく。

当局との向き合い方は議員様々で、原案を渡す人や答弁書をくれる担当課もいたり、こんな質問はどうかと提案してくる担当者もいる。

議会としては、質問と答弁に齟齬がないように、当局と十分調整すべきと言うのが、ここ10年ぐらいの沼津市議会としてのスタイルである。

しかし、他市によっては通告だけで、事前打ち合わせがないところもあると聞く。そうなると、どんな質問が来るのか、事前準備は相当必要で、双方の緊張感は半端ないと思う。ただし、これは日々の経験や勉強が必要で、お互いのスキルアップにつながるので、その議会は改善しようという意見はないようだ。

また、「質問はこれでお願いします」と原稿を持ってくる担当者もいるという。それから外れると通告外になるという議会もある。私のような無所属議員は議会の少数なので、他市で同じ立場の議員との連携や勉強会は常に必要である。

「本来、一般質問はどうあるべきか?」お互いの議会について話し合う機会は多々あり、自分たちの議会がどうなのか意見を出し合う事でお互いの議会や議員の考え方が見えてくるので一つの指標にはなる。

議員は一般質問において基本的には制約はないので当局の指示に従う事はない。ただ、充分調整をして齟齬のないようにというのは筋が通っているようで、実はすでに原稿と答弁ができていることが齟齬がない一般質問ともいえる。そうなると、一般質問を本会議場でする意味があるのだろうかと・・・

↓ 6月議会のテーマ 順を追って一般質問をテーマごとに説明していく

2025.07.16

都市計画公聴会 by 静岡県

R7年6/13(金)14:00~行われた静岡県都市計画課主催の公聴会があった。公述人の市民5人(清水町1人・三島市1人・沼津市3人)が静岡県の都市計画に対して意見を述べる機会である。しかし、この公聴会の開催はほぼ周知されず、原案が公表されたのは5/27、そして、その原案に対して意見締め切りが6/5、それもその提出は、郵送か、持参に限るというもの。いったいどれだけの県民が、短期間に静岡県の都市計画区域のマスタープラン原案に対して、口述申出書を提出できるだろうか?それも意見陳述のみで、質疑応答はないという。

また、申込がなければ公聴会自体も開催されないという。公述人として意見を述べた吉田さんの投稿で初めて、静岡県の県民に対する姿勢を知った。

今回の公聴会とは:静岡県の都市計画区域マスタープランに対して住民の意見を求めるもの

●一体誰のための公聴会なのか❓

●なぜこの短期間に設定したのか❓

●原案は既に計画されていたのではないか❓

●今時、持参か郵送しか受け付けないと言うのは何故なのか❓

●どれだけの意見が反映されるのか❓

●公述人に対して何らレスはないのだろうか❓

●議事録は公表されるのだろうか❓

「一応県民の意見を聞きましたが、意見はありませんでした」という建前ありきの周知としか思えない、よくある手法だと勘ぐってしまうのも仕方がないやり方ではなかっただろうか?

公述人5人の主な意見

沼津市民:沼津市が鉄道高架化で目指すウォーカブルなまちづくりは、高架化にしなくても橋上駅にして歩行者が移動できるように見直し。

沼津市民:南北を自由に歩ける橋上駅で充分であり、高架化にすると、沼津市を素通りしてしまうのではないか。蛇松緑道にLRTを走らせれば楽しいまちになる。

沼津市民:人口減少していくのに、なぜ高架化に膨大な予算を費やすのか。

三島市民:三島--長泉--沼津--沼津港を結ぶ低環境負荷型の公共交通の提案。

清水町民:現在敷地造成工事をしている新中間処理施設について都市計画決定しないことを求める。 等々

↓画像クリックで拡大

2025.07.14

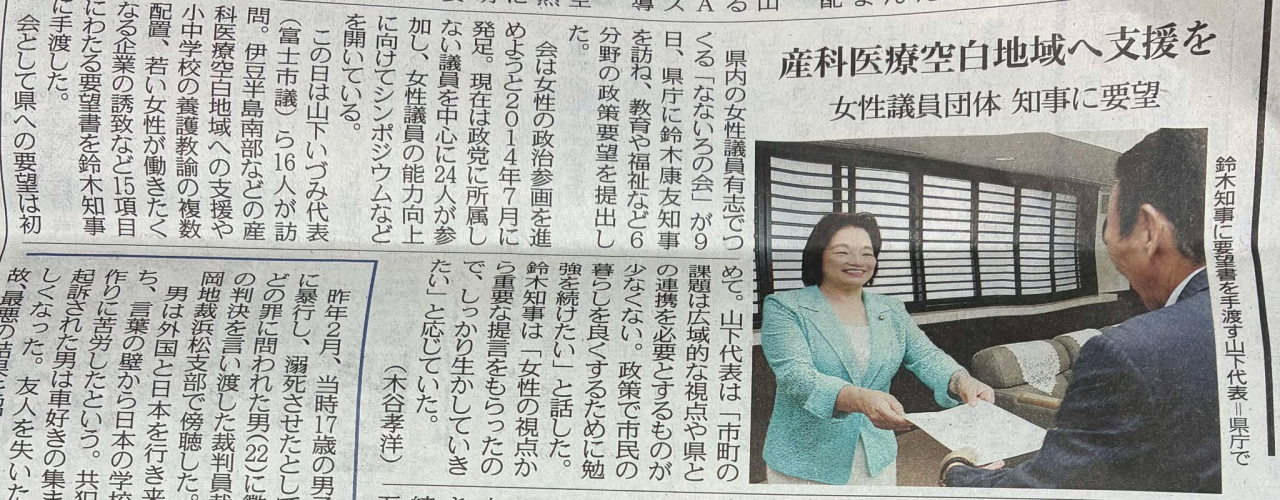

県内女性議員の会「なないろの風」県知事へ要望書

2025.07.14

ダイオキシン汚染 by 沼朝投稿

6月議会はとても重要な議案が審議された。住民生活に最も関わるごみ焼却場の問題。

311億円の巨大な建設事業費である新中間処理施設建設工事の議案、そして今行っている建設予定地の敷地造成工事においてダイオキシン類による汚染が見つかり、当初の造成工事における契約金額の変更が3回行われた。これらについて市民からの投稿があり掲載する。

2025.07.14

第二小・千本小を第1小へ&第二中と第一中を統合による条例改正 in 6月議会

議第58号 沼津市立学校設置条例の一部改正について反対の意見(未来の風のみ反対)

提案理由:第二小及び千本小の統合と第二中と第一中を統合するもの。

令和3年6月に教 育委員会は、地域住民と話し合うこともなく、令和5年4月に第一小、第二小、千本小の三校を第 一小学校の施設に統合し、第一中と第二中を第一中学校の施設に統合することを目指すとの方針を 沼津市議会の文教産業委員会で公表されました。これを知った第二中学校区の地域住民や保護者が、 6月 30 日にこの問題についての要望書を賴重市長に提出し、方針の白紙撤回を求める署名活動を するに至りました。

改めて文部科学省が示した指針には、小中学校は児童生徒の教育のための施設 であるだけでなく、各地域のコミュニティの核としての性格を有することが多く、防災・保育・地 域の交流の場など、様々な機能を併せ持っています。また、学校教育は地域の未来の担い手である 子どもたちを育む営みであり、まちづくりの在り方と密接不可分であるという性格も持っています。 このため、学校規模の適正化や適正配置の具体的な検討については、行政が一方的に進める性格のものではないことは言うまでもありません。

2点目:

地域住民の十分な理解と協力を得るなど、 地域とともにある学校づくりの視点を踏まえた丁寧な議論を行うことが望まれますという文部科学省が、示した指針どおりのプロセスになっていたのでしょうか。そこには、保護者や地域住民の思 いと教育委員会に乖離があったように思います。今回の令和7年度の本方針決定に際して、令和5 年 10 月から令和6年9月に開催された第二中学校区の未来を考える会での話合いは、第二地区に 学校を残す方針が委員会に、当初からあったわけでは全くなく、むしろ統合すべきと考える委員は 少なくなかったようです。それが1年以上の議論を経て、様々な観点や意見を交わす中で、最終的 に学校を残す案を、17人の委員のうち15人が意見書として出すに至った経緯を教育委員会はどう 考えたのでしょうか。考える会では、小規模校として存続させる可能性、通学時間や通学の安全、 生徒の心のケアや跡地の保全、地域の存続について多くの懸念が寄せられましたが、具体的な応答 は何ひとつなく、結局、確実に決まったのは、第2地区に学校を残さないことのみです。教育委員 会自身が設置した考える会であり、そこに多大な時間と労力を割いて議論を積み上げた人たちの意 見や、課題は何ひとつ解決せずに、議論は形式で既成事実をつくるのみだったことがつけてみえる 方針決定に至ってしまったという思いが強く残ったと聞いています。

3点目:

存続すら含めた地域の 未来の在り方についてのビジョンを何ら示さず、施設の統合が先行してきました。地域住民は、学 校の存続をきっかけに、それが自分と子どもを含む地域の将来の問題だと気づき、当事者として議 論の場へやってきた市民に対して、沼津市と教育委員会は対話することをあえて拒んでいたように さえ思えたと言っていました。また、現在進んでいる新たな第一中学校区も含めた委員会は極めて 大事な具体的な学校名、校歌、制服、進学路等を話し合っています。まず大前提として、第1回の 委員会でも全ての委員が触れていましたが、あくまで第二が第一へ吸収統合ではなく、対等な統合 であり、第一の生徒たちも学校通信でも触れていますが、全ての学校がその歴史を一旦区切りとし て、新たな一つの小学校・中学校を創出するという考えを大前提として、誰もが快く決して肩身が 狭かったり、後ろめたさのない 新学校の創出をすることが大事です。それを教育委員会が率先して発信し、少しでも児童生徒、 保護者、地域住民が気持ちよくできるような体制を教育長を初めとして、教育委員会がつくる必要 があり、それは責任者としての当然の義務だと考えます。

4点目:

第一中学校は液状化ハザードマップの危険度大エリアの中心に位置しており、私が独自に 意見を聞いた地質学の博士も想定される南海トラフ地震が起きた場合には、第一中学校のグラウン ドや、校舎南側の商業施設のあたりは液状化によって大変になると警告しています。それにもかか わらず第一中学校を統合先施設を決定したからには、教育長を初めとした5人の教育委員会は、第 二中学校区から通っている生徒が登下校時に被災した場合も想定した被災時の対応について、子ど もの命を優先に、問題が起こらないように取り組んでいただきたいと思います。

5点目:

最後に、令和7年度第8回定例会において、教育長は、第一中学校区保護者から要望書とともに 提出されたアンケート資料ですが、全保護者のうち、アンケートに回答された方は、58%、この回 答者のうち、当初から議論に参画したいと回答された保護者は 27%であり、これは第一中学校区 全ての保護者の 16%であります。したがいまして、保護者皆様の一致した意見として捉えること はできないと考えておりますと答弁されました。すなわち、教育委員会によるこのアンケート資料の分析が、学校統合の方針決定における判断材料の一つになっているということで、あえて意見を 言います。

答弁内の 58%という数字と 16%という数字は、保護者の割合であり、分母には全保護 者数であるべきところを、全児童生徒数を入れて算出された数字となっています。全保護者を分母 に入れた場合、保護者のアンケートの回答率は 69.1%になり、議論に参画したいと回答した保護者27%であり、これは第一中学校の全ての保護者の19%ということになります。

以上5点を踏まえ、反対の意見といたします。

2025.07.14

新中間処理施設建設工事に反対討論 in 6月議会

6月議会の議案に3本、他の会派は全員賛成の中未来の風は反対をしました。

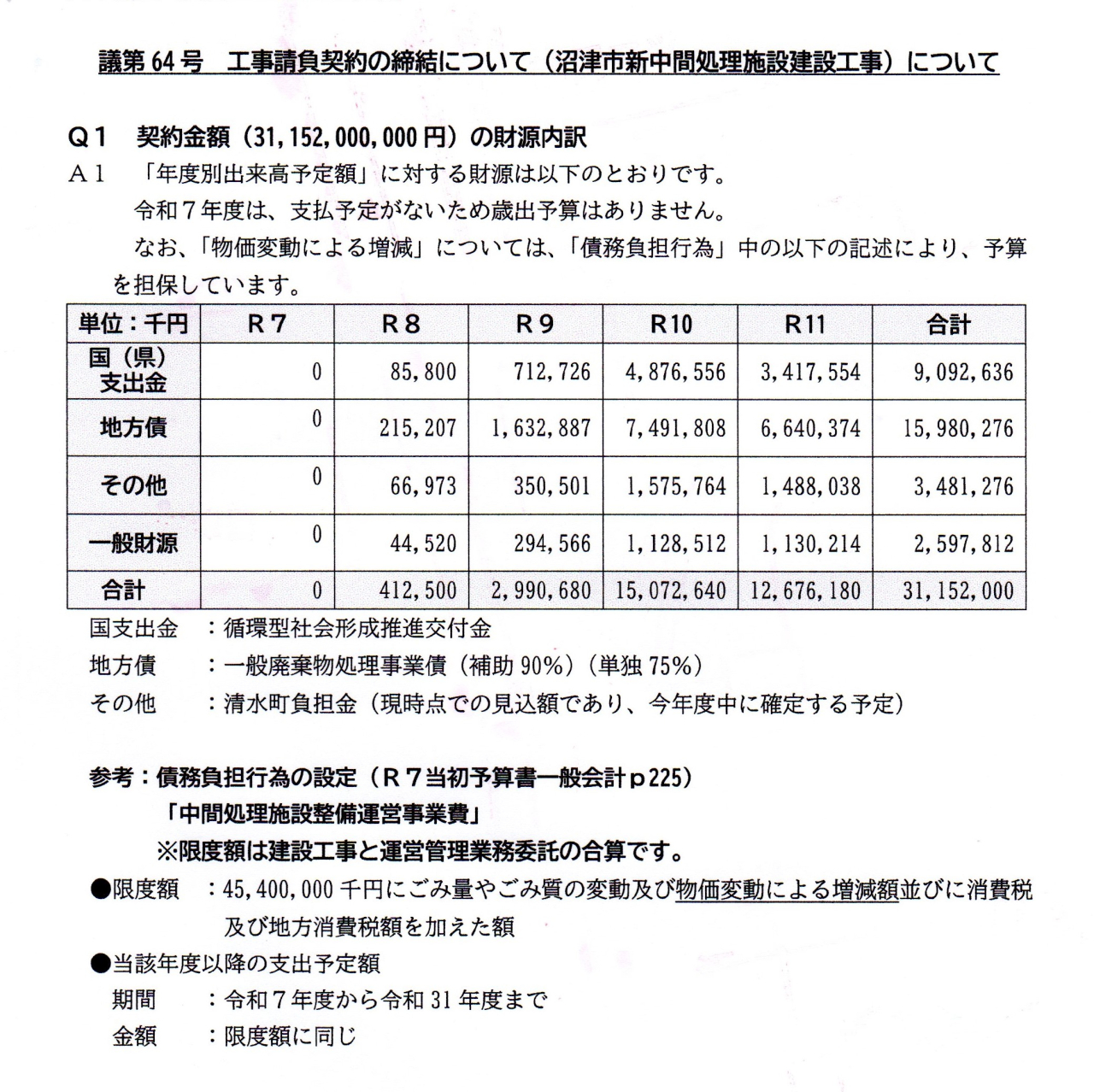

議第64号 新中間処理施設建設工事について、反対の立場から5点意見を申し上げます。

1点目:

契約金額は311億5200万円という膨大な建設費です。日量210トンの焼却炉本体と日量23トン のリサイクル施設の合計で311億円です。その建設コスト単価については明らかにされていません。

しかし、2015年7月策定の施設整備基本計画では、焼却施設約170億円、リサイクル施設40億円、 合計 210 億円とあります。2016 年の2月議会において、建設コストが相当に高騰している現状を 踏まえると、しばらくの間状況を注視し、地域の皆様にさらなる御理解をいただけるよう、当初の スケジュールを東京オリンピック開催後の平成32年度以降、2020年度以降が建設に着手すること を一つの目安と答弁して、建設コストの高騰によって、事業を順延しています。

今回の議案は、こ の10 年で、さらに建設コストは値上がり、当時計画していた建設費用210億円から311億円と、 100 億円以上、約1.5 倍に建設費用が膨れ上がっています。

1トン当たり幾らの建設コストかも提 示されないため、311 億円が適正な価格なのか判断ができません。また、タクマグループ1社のみ の応札だったので、他社との比較もできません。ちなみに、一般社団法人日本環境衛生センターのごみ焼却施設の建設トン単価の推移を見ると、2022 年度の平均は1トン当たり 9,200 万円ですが、 それに比べると、沼津市の今回の建設単価は非常に高くなっていると思います。当時の建設コスト が物価高騰で順延になったことを踏まえると、さらに1.5倍もの建設費増額の妥当性について、契 約内容が分からないのに、この契約を認めるわけにはいきません。また、契約額の見直しは不可欠 と考えます。

2点目:

旧焼却炉周辺に鉛、ヒ素等の重金属及びダイオキシンが降り積もっていたとなると、煙 突の風下の外原区の住民は何十年もの間、毎日その汚染物質を吸っていたことになりかねません。

煙突から出る煙の中の重金属類は、1回のサンプリング調査では正確な測定はできません。何十年 の蓄積で汚染されていくのです。鉛の汚染は、乾電池由来だと言っていますが、焼却炉の煙突から 出る鉛類を除去する技術はありません。バグフィルターでは除去できません。

今回の新中間処理施 設建設予定地における貯じんピット内にダイオキシン類等汚染物質が発見されたにもかかわらず、 その原因・究明が明確にされなければ、今後数十年と続くであろうごみ焼却施設について、住民は 不安を抱えています。

昭和49年11月14日に当時の井出市長が地元外原地区と交わした覚書には、将来、一ノ 洞、二ノ洞、三ノ洞には一切増設、新設をしないという内容等が示されています。そもそも外原地 区の住民がこの施設を受け入れたのは、覚書に示されているように、今ある地には将来一切増設・ 新設はしない将来計画が示されたことによって、受入れを決断したのです。

市民生活に直結した欠 くことのできない施設であることを理由に、現施設をつくるために、市長から外原地区に対して、 これまでも迷惑をかけてきたことへのおわびや、反省もあり、住民への理解を必死で求めていた 様子がうかがわれます。

住民としては苦渋の決断であり、それが半世紀にわたり強いられ、さらに また同じ地に覚書を反故にして建てられようとしています。この住民の方々の半世紀にわたる思い、 そしてさらに今後何十年続くか分からない状況に今回誠意を持って答えようとしたのでしょうか。 対立ではなく、まずは長きにわたった住民への感謝と謝罪、そして、本当に理解していただくため の努力が十分ではないと考えます。

ごみの減量化、見直し、市民参加の検討が行われていないことが分かりました。2015 年の施設整備基本計画では、焼却炉本体、日量210トンリサイクル施設、日量41トンです。今回 の新中間処理施設の焼却炉の処理量は日量 210 トンと同じでありながら、リサイクルの量は日量 41 トンから23トンに減っています。2022年4月1日、プラスチック新法が施行され、これまで焼 却炉で焼却していたプラスチックを資源リサイクルする施策をつくることが、市町の努力義務とな っているのに、リサイクルの取組が後退したのではないでしょうか。日量210トンのうち当局が言 う18.9%がプラとすると約40トン、熱源プラスチック9トンを含めて焼却しないようにすればご み減量化は大きく進み、建設費の削減にもつながりますが、そうした検討が行われていません。

5点目:

国の補助金内示です。国の審査では、住民同意や環境アセス、都市計画決定は、交付金 の交付要件として規定されていないため環境省の調査を受けておりませんと、沼津市は言っていま す。法律上の明記はなくとも、これまでの裁判事例や裁判に基づく交付要綱の指示通知において、 これらの3条件は必要不可欠とされてきました。今後、本体工事について、申請したときに、調査 を受けることにならないと断言できるのでしょうか。以上をもって反対の意見といたします。

- 1 / 2

- 次のページ »