山下ふみこオフィシャルブログ

2021.10.29

7/3の豪雨による沼津市の配備体制 一般質問その2

7/3 黄瀬川大橋の陥落。

7/1~7/3にかけて、梅雨前線に伴う豪雨で、黄瀬川大橋の陥落をはじめ、家屋が1件流出、床上浸水157件、床下浸水56件と、沼津市にとっては、かつてない被害の大きさにも拘らず、災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置されなかったことに大きな疑問がある。

今までにない被害の状況に市長自らが陣頭指揮にあたるべき災害規模であったと私は思っている。災害時の状況、その後の被害状況を考えれば、市長自らが陣頭指揮に立って体制強化にあたり、被害状況の全容を全力を挙げて把握するべきだったと思っている。被害状況の全容を知ることは、その後の救援活動、復興活動の基本になることです。

富士市では、7/2の夜に災害対策本部を立ち上げ、社協の災害ボランティアセンターが閉鎖するまで、災害対策本部機能を閉鎖しなかったという。非常時こそ、住民に寄り添った支援が行政の責務であると思う。

Q:被害状況の全容がわからず、収束していな段階で、配備体制を解除した理由について

A:降雨が続く中、7/3午前5:30に警備本部(災害対策本部より弱い体制)を設置。その後、気象情報や河川水位の下降などにより更なる被害発生の可能性が低かった事。復旧体制が整ったことから、午後6:00に情報連絡体制に移行。

7/3、18:00に災害警備本部を閉鎖。その時点では、まだ土砂災害警戒情報が出されてる。

さらに沼川・高橋川が溢水し、その時点では、まだ50戸/157戸が床上浸水の把握しかできていない。高橋川の氾濫危険水位の解除は7/4の17:00。

この状況下の中で優先すべきは、災害対策体制を強化し、全力で被害全容を把握するのが市の責務だと思う。

特に沼川流域の被害状況は甚大であり、沼川流域に関連する愛鷹観測所は、昭和54年から観測を始めて、観測史上最も大きかったといわれる。7/3の深夜では1時間の最大雨量は70mmをこえた。7/3の最大日雨量は316mm。

Q:県の資料によると、愛鷹観測所が観測を始めて最も大きかったという点について

A:県の愛鷹雨量観測所における総降水量が観測史上最大であったことは確認できていない。

事前に通告していた質問に対して、「確認できていない」と平然と答弁。

調査さえしようとしない、過去のデーターを比較すれば容易にわかるにも拘らず、「県が観測史上最大と公表していないものに対して確認できていない」と言ってしまう危機管理の欠如に、行政の説明責任の回避としか思えない対応に愕然とする。だからこそ、その実態もつかまないまま、災害本部機能を閉鎖してしまうのだろう。

.jpg)

.jpg)

小学生を持つ母親からの、その時のメールを紹介する。

「今までかつて経験したことのな いことに、逃げる避難するの選択肢がなかなか思い浮かばない。雨がそのうち止むだろう。そした ら川の水が引くだろうと、根拠のない考え方があった。

市からの避難指示がもっとされていれば、 命優先の行動ができたかもしれない。私たち情報キャッチできる年代でさえ、こんな感じだったか ら、高齢者のお宅では、もっとどうすればいいのか。

今もどこからも助けは来ていない。孤立感、 疎外感でこのまま見放され、自分たちだけでどうにかしろと言うのか。私たちは誰からの援助を受 けられないのかと。何とも言えない不安が込み上げてくる」と。

当時 災害現場はまだ何がどうなっているのか、混乱した状況であった。

特に高齢者世帯にとって、すぐに声を上げることができず,置き去りになっていた方もいる。ボランティアの方が、入ってくださったのは、それから1週間も過ぎてのこと。被害状況が大きかったために、当時、ボランティアセンター主導では到底追い付かず限られた人数で混乱していた状況であった。

私の疑問「何故、災害対策本部を立ち上げなかったのか?」明確な答弁を得ることができなかった。

災害対策にやり過ぎの失敗はないこと、たとえその予測が外れたとしても、ぜ ひ今回の災害を次の局面に生かしていただきたい。

私の備忘録として

7/3の被災状況は床上浸水もそうだが、河川・山崩等についても被害を受けていた。それにもかかわらず、7/3の18:00には災害対策本部を立ち上げるどころか、現状の体制も閉じてしまったことは、やはり被災状況の把握に対して問題があると思っている。その一端を補正予算時に河川課が答弁しているので、思い出せる部分で書き出しておく。(メモ書き)

令和3年度一般会計補正予算第7回(7/1~7/3にかけての豪雨による災害復旧費の補正)

Q山下: 土木施設復旧費について、まず、4 億 5100 万円の内訳について伺い ます。

A河川課長 :土木施設災害復旧費 4 億 5100 万円の内訳ですが、修繕料としまして 3 億 8300 万円を計 上させていただいております。その内容としましては、駒瀬川雨水貯留池堆積物等撤去工 事ほか全 28 件の工事になります。

また委託料としまして、6,800 万円を計上させていた だきておりますが、それにつきましては、駒瀬川支川復旧測量設計業務委託ほか全 8 件の 測量設計業務委託などになります。

Q山下:今回の駒瀬川雨水貯留池堆積物等撤去工事は、非常に大きい工事なんですけれども、こ の工事の内容について主なところだけ説明をお願いします。

A河川課長 :駒瀬川雨水貯留池の堆積物の土砂の撤去の主な内容でございますが、雨水貯留池内に堆 積した全体数量、1 万 4400 立方メートルの土砂と、中には流木等が含まれておりますが、 総トータルとして 1 億 4400 立方メートルの土砂等を堆積??(土砂等の堆積物を撤 去??)する内容の工事になります。

Q山下: 今回専決したということで、非常に緊急の工事だったというふうに理解するんですが、 当時ね、この被災した情報というのは、災害現場に、このときに行かなきゃならない状況 もあったかと思うんですが、その当時はまだ道路の冠水とかもされていて、通常ルートの 中では、現場にたどり着けなかったというふうに伺っていますが、実際に、現場の被災状 況の確認について、非常に困難を要したというふうに伺っていますが、その点はいかがだ ったでしょうか。

A河川課長: 今回の駒瀬川雨水貯留池の被災につきましては、まず、地元の方から避難地配備職員の ほうに連絡いただきまして、それから危機管理課、また、河川課というような中で、情報 が入ってきました。

それで、実際は、私ども現地に向かったのが午後の 3 時ぐらいに向か ったんですが、実際に現地に、今、委員おっしゃったとおり、なかなか浸水等がありまし て、実際現地についたのは、夕方の 6 時過ぎぐらいになっております。

約 3 時間ほどとな っております。

やはり、今申しました低地部では浸水して車が行けないような状態、また、 山間部を通ってても、普段、沢筋に水がないようなところで多くの水が出ていて、いつ、 土砂災害、また道路の崩落等が予想される中で、そういう危険性がある中で、注意しなが らというようなところがありますので、なかなか調査にも困難を極めるというような状況 であります。

Q山下:その周辺の地域住民も土砂災害を非常に恐れていたので、現場確認も大変だったろうとい う思いでお伺いしました。

2021.10.29

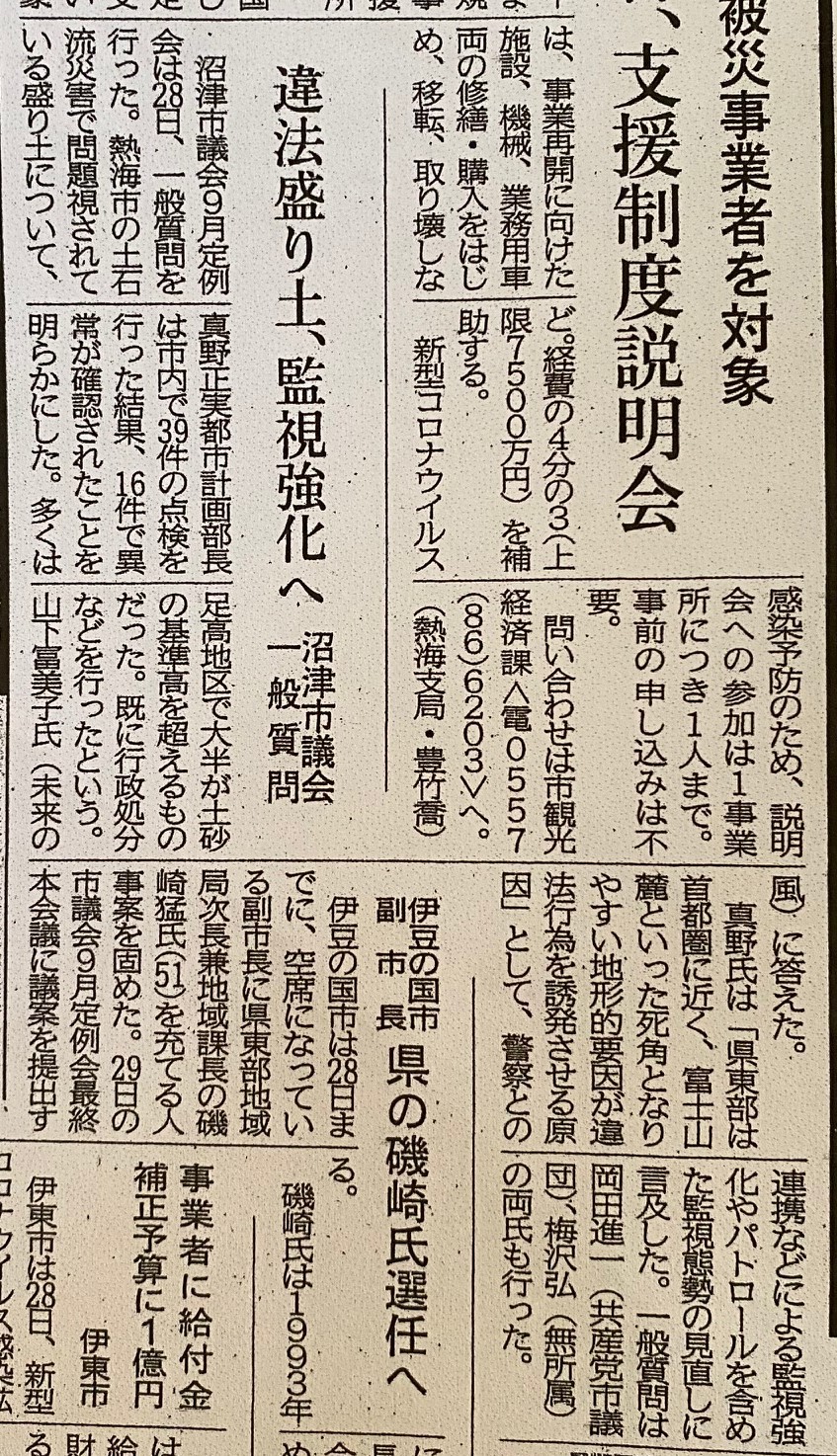

熱海の土石流災害を受けて沼津市は 一般質問その1

9月議会の私の一般質問のテーマは「災害」

1・熱海市の土石流災害を受け、沼津市の盛土や土砂災害はどうなっているのか。

2・7/3の豪雨による沼津市の災害体制への取組に疑問

3・防災拠点となる庁舎の非常用電源は浸水域にあり問題 以上3点

7/1~7/3にかけて降り続けた梅雨前線による豪雨は、熱海市の土石流災害をはじめ、沼津市においても今までかつてない被災状況であった。温暖化による昨今の自然災害は、最早、想定外とは言えなくなっている。これを契機として、改めて沼津市の状況がどうなっているのか気になるところである。

Q:県の緊急点検343か所のうち82件が異常、沼津市の状況とは

A:沼津市39件の点検箇所のうち10件が違法。4か所は指導済み、3か所は新たな指導、3か所は事業者不明

Q:なぜ他の市町に比べて異常個所が多いのか、その要因とは

A:首都圏に近い地理的要因があり異常個所は県東部に集中。特に愛鷹山地区に集中

Q:違反行為による行政指導をしても、法的拘束力がなく悪質業者に対して限界があるが、その対策とは

A:早期の発見と警察との連携、パトロールによる監視体制を庁舎内で横断的に取り組む必要がある。

(現状は各課でパトロールを行っている)

Q:富士市はさらなる条例強化、警察との連携によって逮捕にもつながっている。沼津市の取組強化について

A:県が2月議会に向け規制強化の改正をする方向なので、それから判断していく

まとめ:富士市は県条例改正を待つのではなく、市としてどうあるべきかと考えたとき、躊躇なく4月の条例施行へ向けて既に動き出している。今回の盛土行為等による被害の凄惨さを考えれば、市自らの積極的な姿勢を求めたいと思ったのだが、残念ながら果敢に取り組もうという姿勢は見られなかった。しかし、異常個所10件のうち既に危険個所を指摘されてるわけで、規制強化に向けて一刻も早い対策が求められる。 ↓静岡新聞(9/29)

2021.10.28

いじめに対応す取組み その2

その1~引き続き

1年前から続いていたいじめに、学校等が対応してきたというが、必ずしも当事者に寄り添ったものではなかった。それからもいじめは続き、さらなる決定的ないじめに本人の心が折れかけたとき、はじめて教育委員会にその声を届け、今少しずつ動き始めている。知人からいじめに対する参考になる資料をいただいたので、此処に書き留めておこうと思う。

Kさんは言う:いじめを解決するポイントは、難しいですが「傍観者」を少なくすることだと思います。そのためには、大人社会も「傍観者」でいないこと、これに尽きると思います。子供の世界は大人の社会の縮図なのだと私は思っています。 私は地域でうるさいと思われても、変なことは変だ!と言い続ける人でいたいと思っています。めんどくさいことがあると、黙って傍観者になる人が非常に多く、小さな声は消えていくばかりです。ただ真面目にしていることがいいことではないとつくづく思っています。

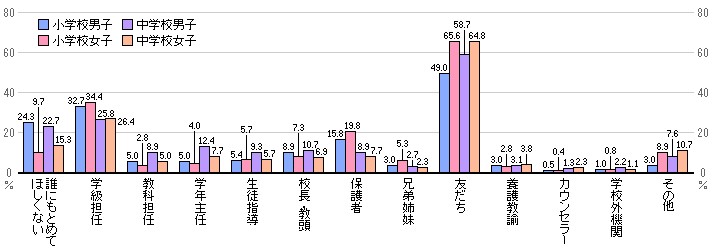

いじめを止めるには、第三者の介入が重要になります。

「いじめを止めて欲しい人」を尋ねると、特に、友達、担任、保護者の名前があがります。

森田洋司ほか『日本のいじめ』(金子書房、1999)より

私も市議になってから、数えきれないいじめにあいました。

議員という立場から抗議ができなくて、弁護士にも相談しても、らちが明かず、今もその思いはくすぶり続けています。

その理不尽さを質していくには、個人の声はかき消されてしまいます。そして勇気ある行動は、多くの時間とお金と体力とさらにはゆるぎない覚悟が必要です。しかし、現実には次から次に新たな課題が持ち上がり、その時間さえ惜しく結局私は今もくすぶったままでいます。

今、私のような女性議員が司法の場で闘っています。