山下ふみこオフィシャルブログ

2020.04.27

香貫山の三春滝桜

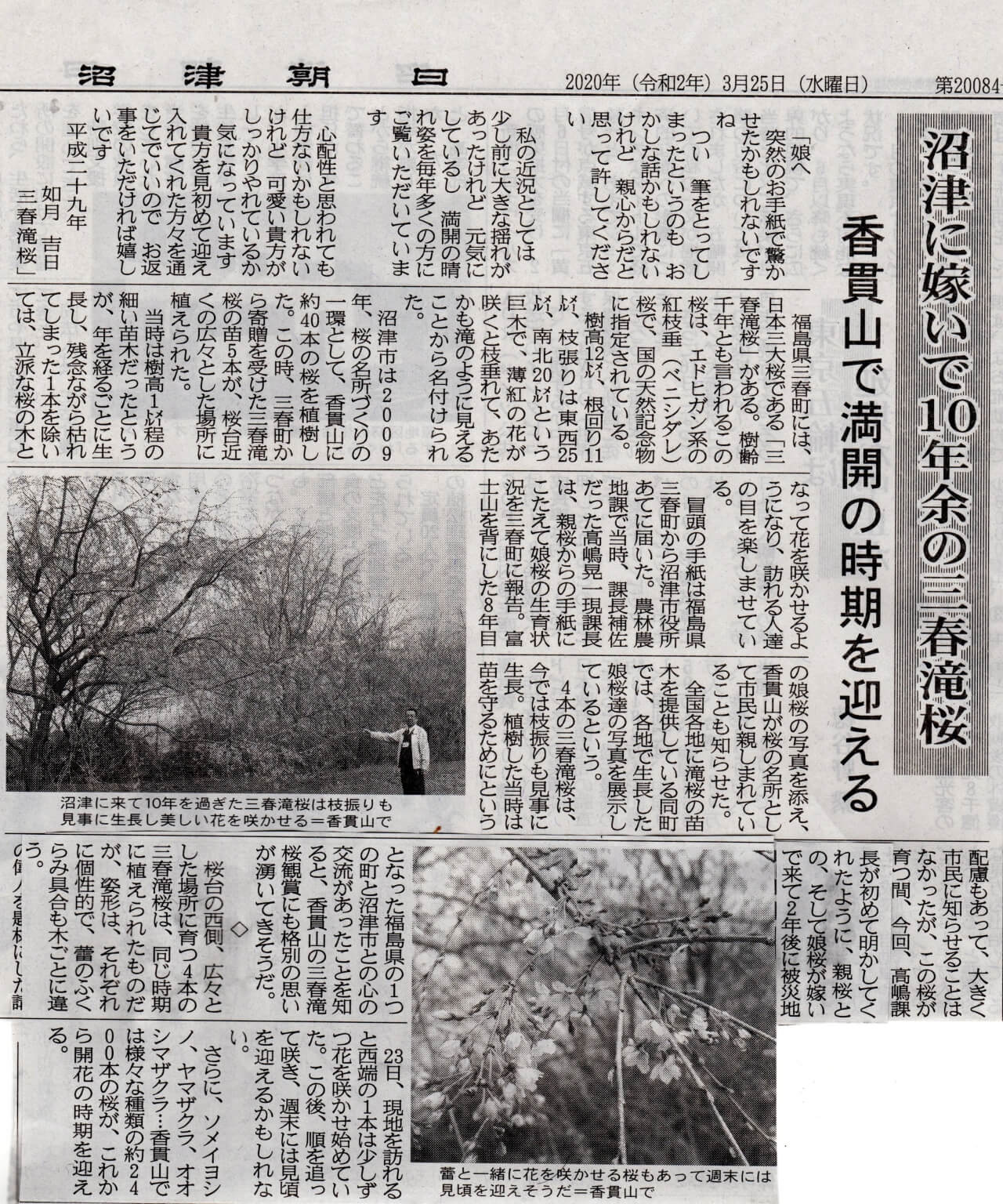

3月に香貫山の三春滝桜が嫁いで10年という新聞記事を見る。その前に農林農地課から問い合わせがあった。2009年、市の主催で桜の木40本を植樹するイベントに参加したことがあった。その時にこの福島県三春町から送られてきた桜も一緒に植えたとものだという。

2011年3月11日に東日本大震災があって今年で9年経過した滝桜は大きく成長していた。香貫山の仲間たちでこの三春滝桜が咲くこの場所に、想い出の碑を創ろうとみんなで話し合っている。 ↓今年、ここで咲いた三春の滝桜

2020.04.25

新型コロナの影響で善意の輪が第3弾

先日もコロナの影響で休業を余儀なくされた観光客への土産物がキャンセルにより、「沼津の未来を考えるグランマの会」がそれらを廃棄するならと、今回も頂けることになったという。

それと同時にこころみファーム(B型就労支援)より、いつも定期的な注文を受けている飲食店の休業により、廃棄せざる得ないリーフレタスを大量に頂けることになり、こちらもすでに2回目の申し出を受け、早速メンバーが水耕栽培をしているところに軽トラックで取りに会員が行く。自立支援センターでメンバーがレタスの袋入りをし、今回もお菓子とセットで養護施設やひとり暮らしの方の処や病気で療養中の方の家々にお届けする。朝9:00からの作業が始まって、袋詰めと配達で今日も一日が暮れてしまうという。こうやっていろいろの市民の方々の善意が広がっていることを市民の方々に知ってもらえたら、廃棄処分にならないものがたくさんあるということにも気が付きます。

(会の報告から)今回も行く先々で何気ない会話の中で不安や困ったことなどがいっぱいきけた。ご厚意によって頂いた品々が、スムーズな会話のきっかけとしてつなぎ役を果たしてくれていた。

それぞれの立場でコロナで苦しんでいる多くの方々の痛みの上にグランマの会の今回の活動が成り立っている。

この配達を通して、本当に一人ひとりのおかれた日々の暮らしについ涙をしてしまうこともある。そして嬉しいことに、もっと苦しい方にと米やお花の提供や、自分の店をみんなのために使ってほしいという申し出も受ける。

今回の活動を通して、グランマとしてどういう支援が継続的にできるのか考えていこうとメンバーは思っている。

(以上グランマの会から)

2020.04.24

新型コロナウィルス対策の事業者支援その3

私のお勧めがこれ↓

https://numazukanko.jp/feature/cheer-for-numazu/top

三島市がすでに市HPに市内飲食店のテイクアウトの紹介をしていますが、沼津市においても市内の飲食店の要望で実現しました。

ただし、事業者の皆さんが自分で投稿するようになっています。

私の一番のお勧め!!

(これも皆さんの要望で実現)

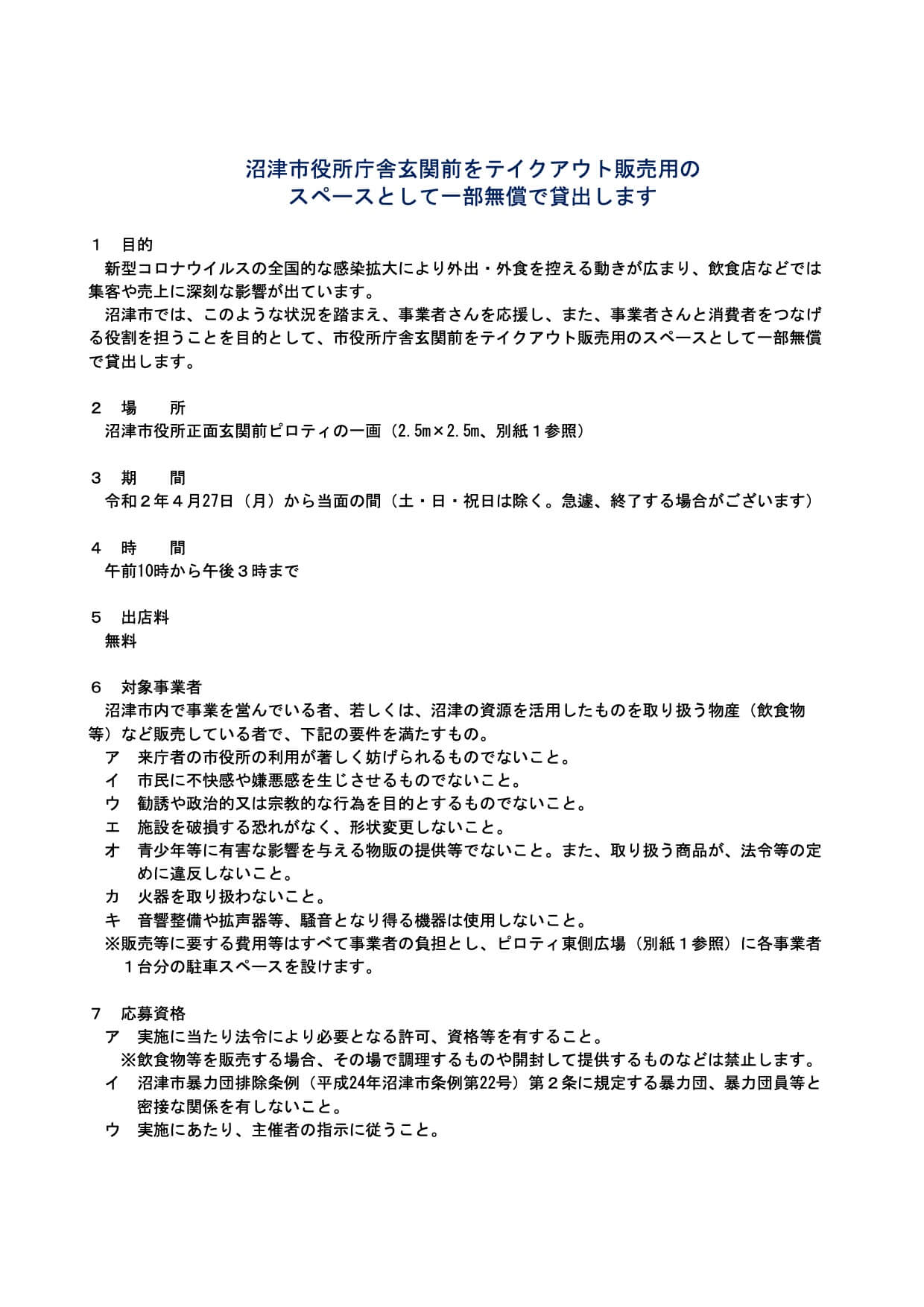

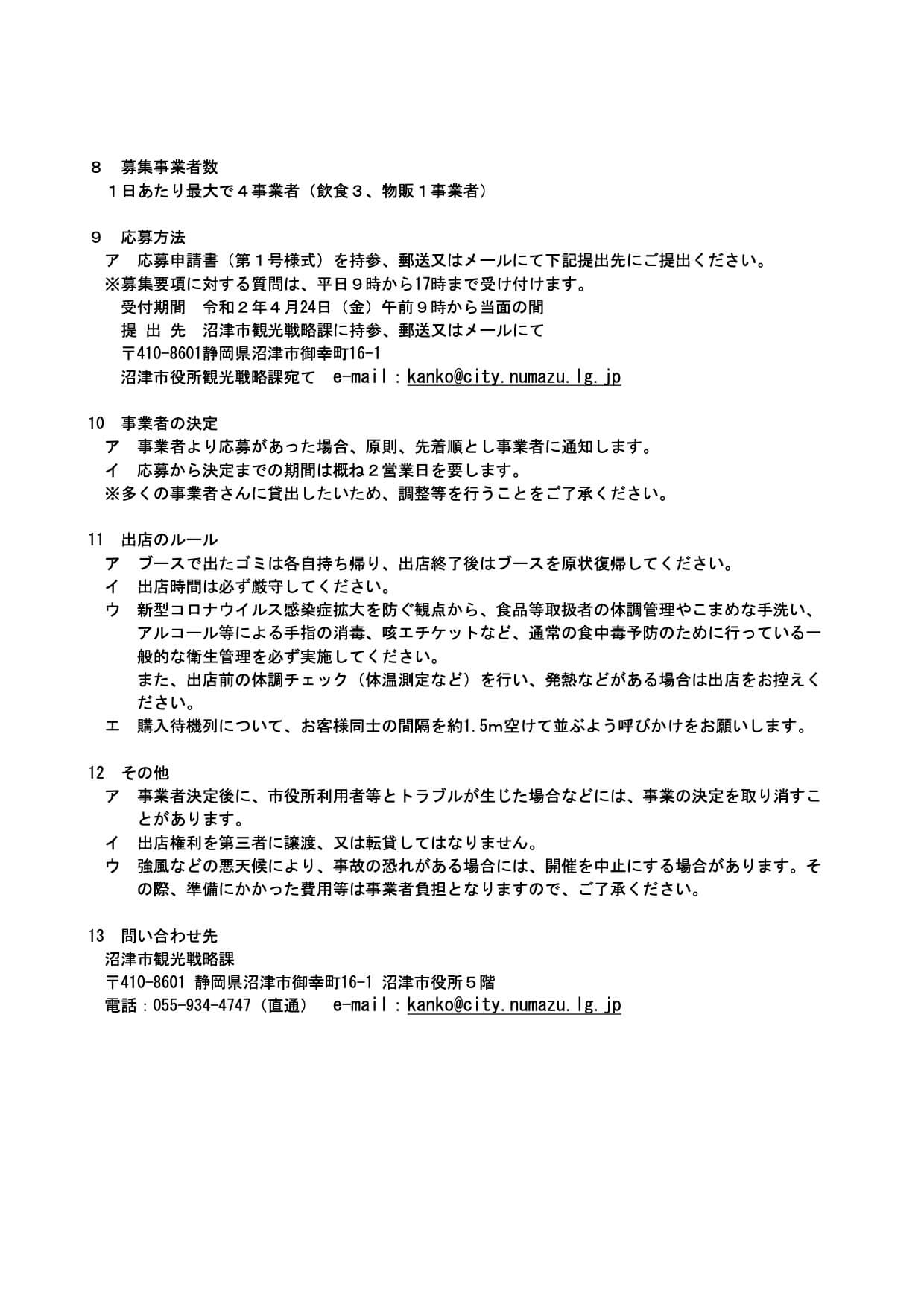

市役所玄関前で、テイクアウト販売用のスペースを無償で貸し出します。申請すれば、月曜日から出店可能です。

休業中でもテイクアウトやデリバリーの営業は休業補償の対象になります。

問い合わせ先 :沼津市観光戦略課 (市役所5階 )

電話:055-934-4747(直通) e-mail:kanko@city.numazu.lg.jp

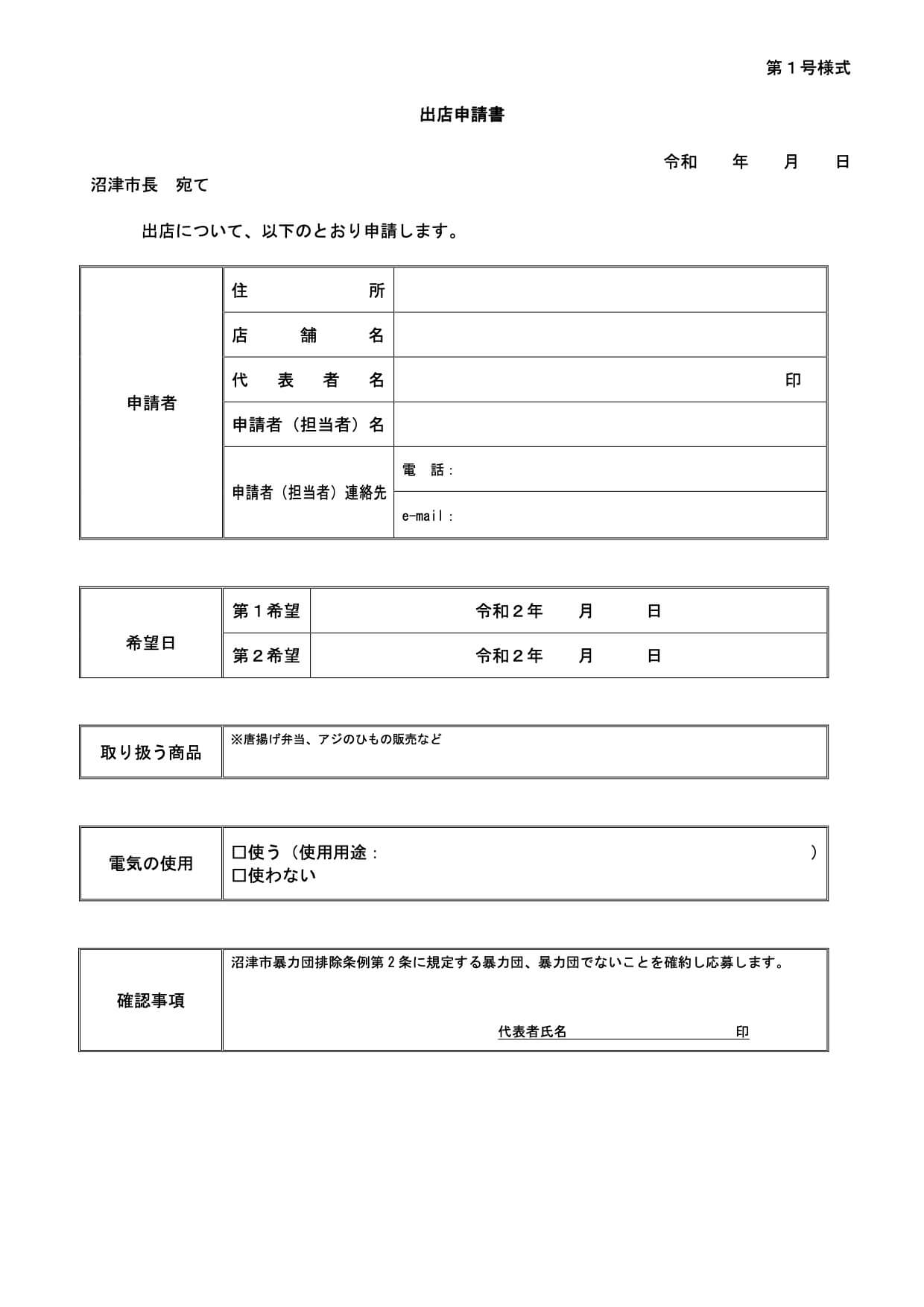

下の申請書がHPの観光ポータルサイトにてダウンロードできます。 ↓

(申請時の注意事項も↓に添付しています。)