山下ふみこオフィシャルブログ

2020.04.24

新型コロナウィルス対策の事業者支援その2

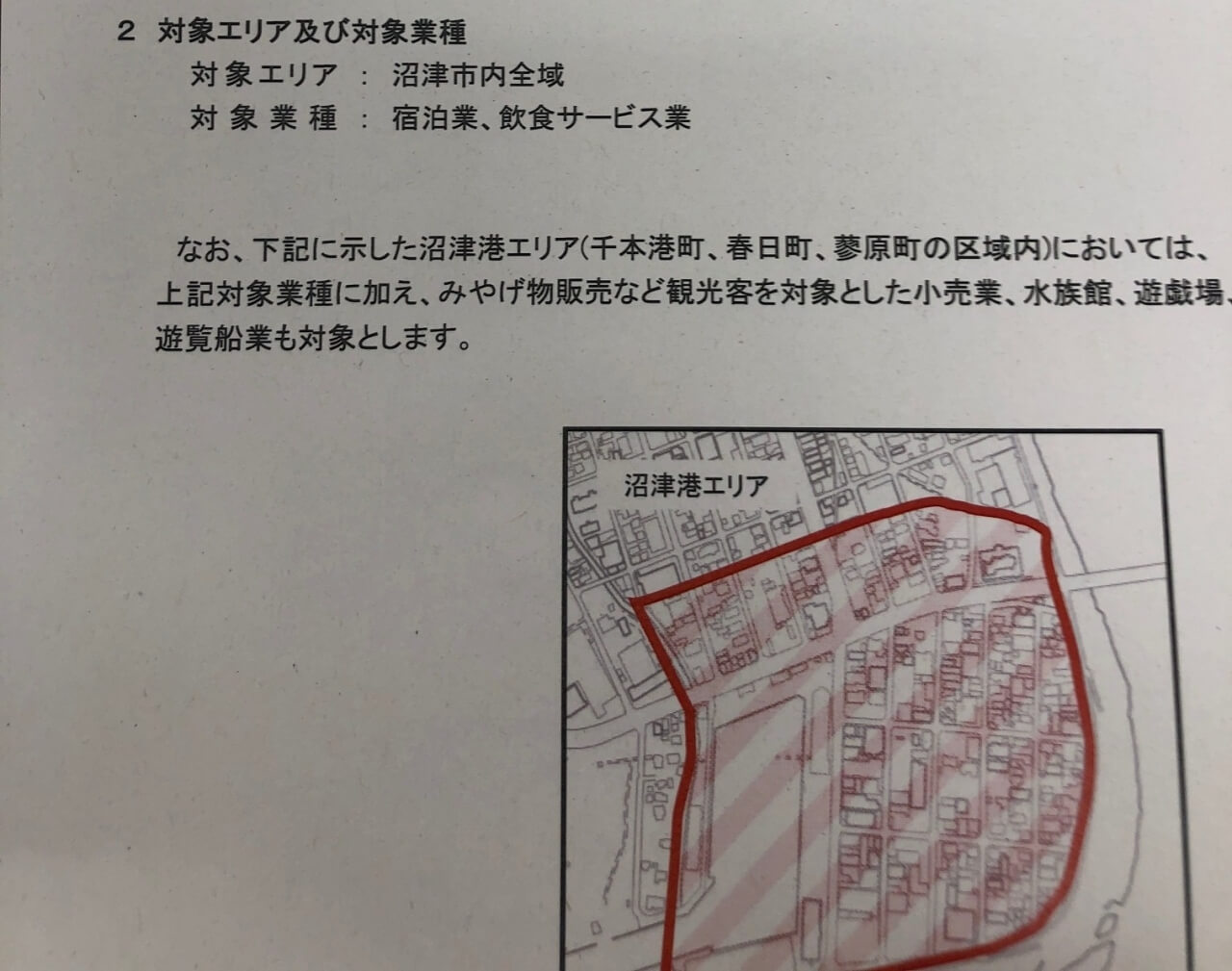

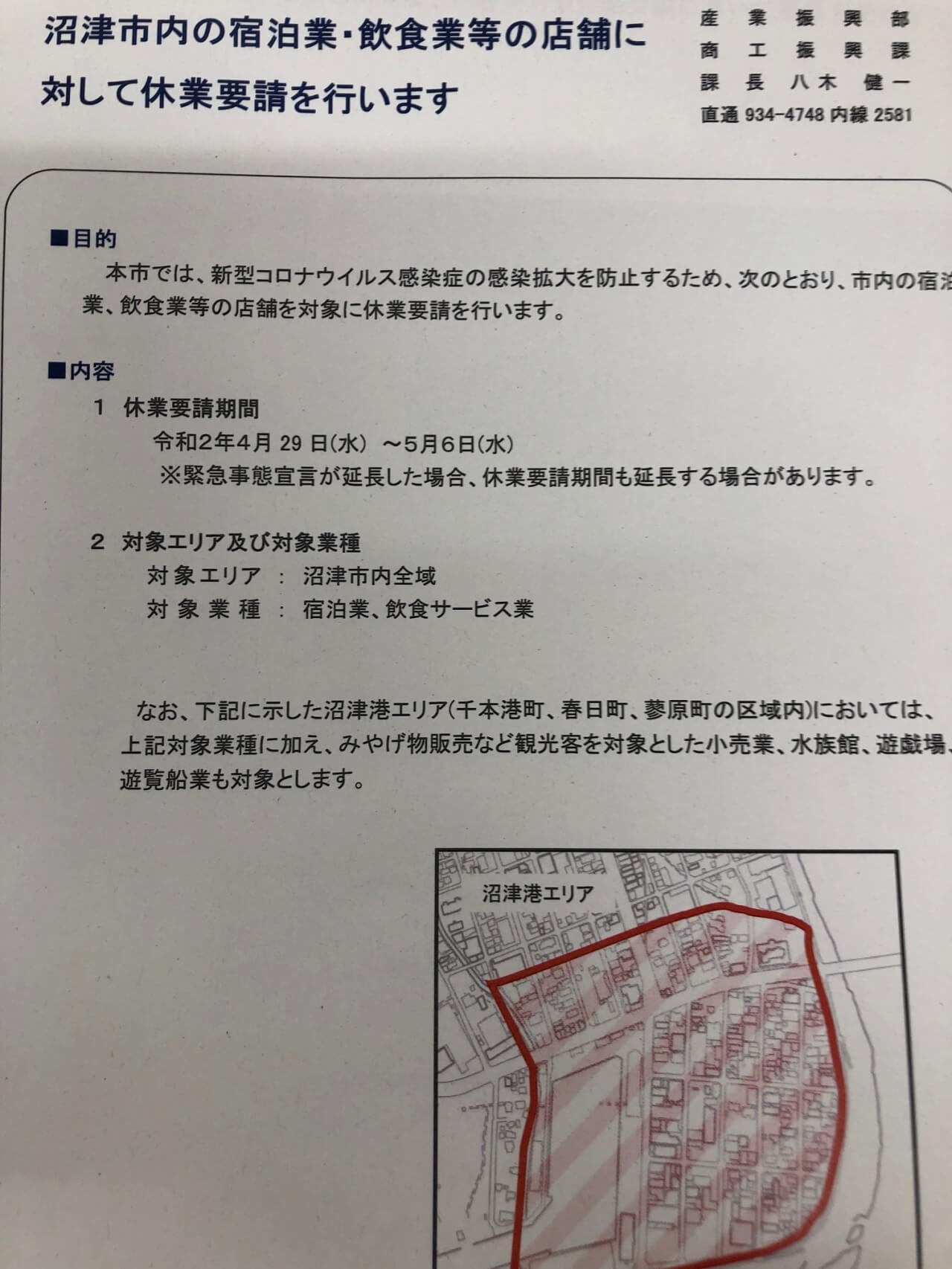

4/23の市長の記者会見から一夜たち、市役所の商工振興課への問い合わせが殺到し、つながりにくい状況になっているという。そこで、再度HPに既に掲載されているがお知らせをしておこうと思う。

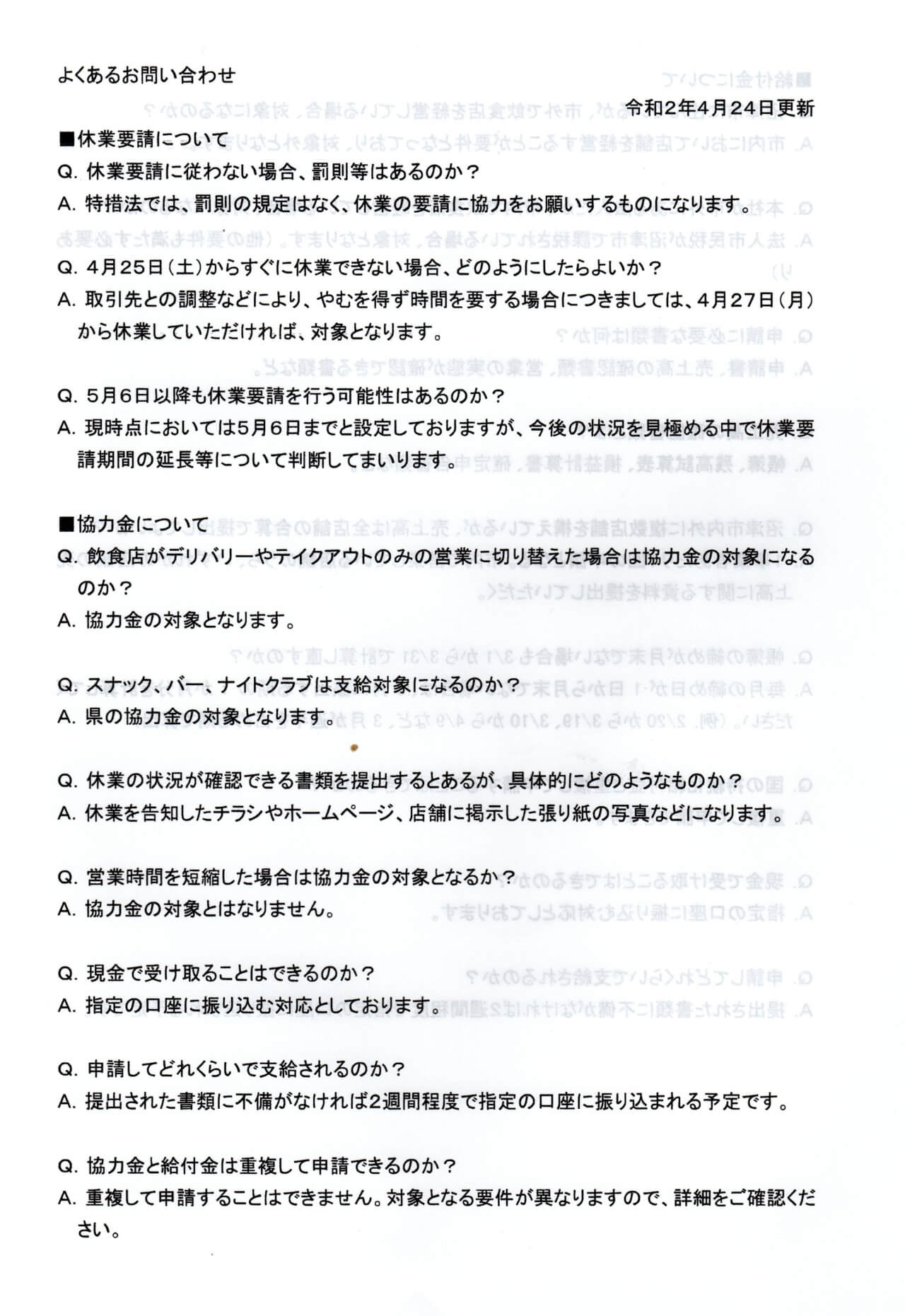

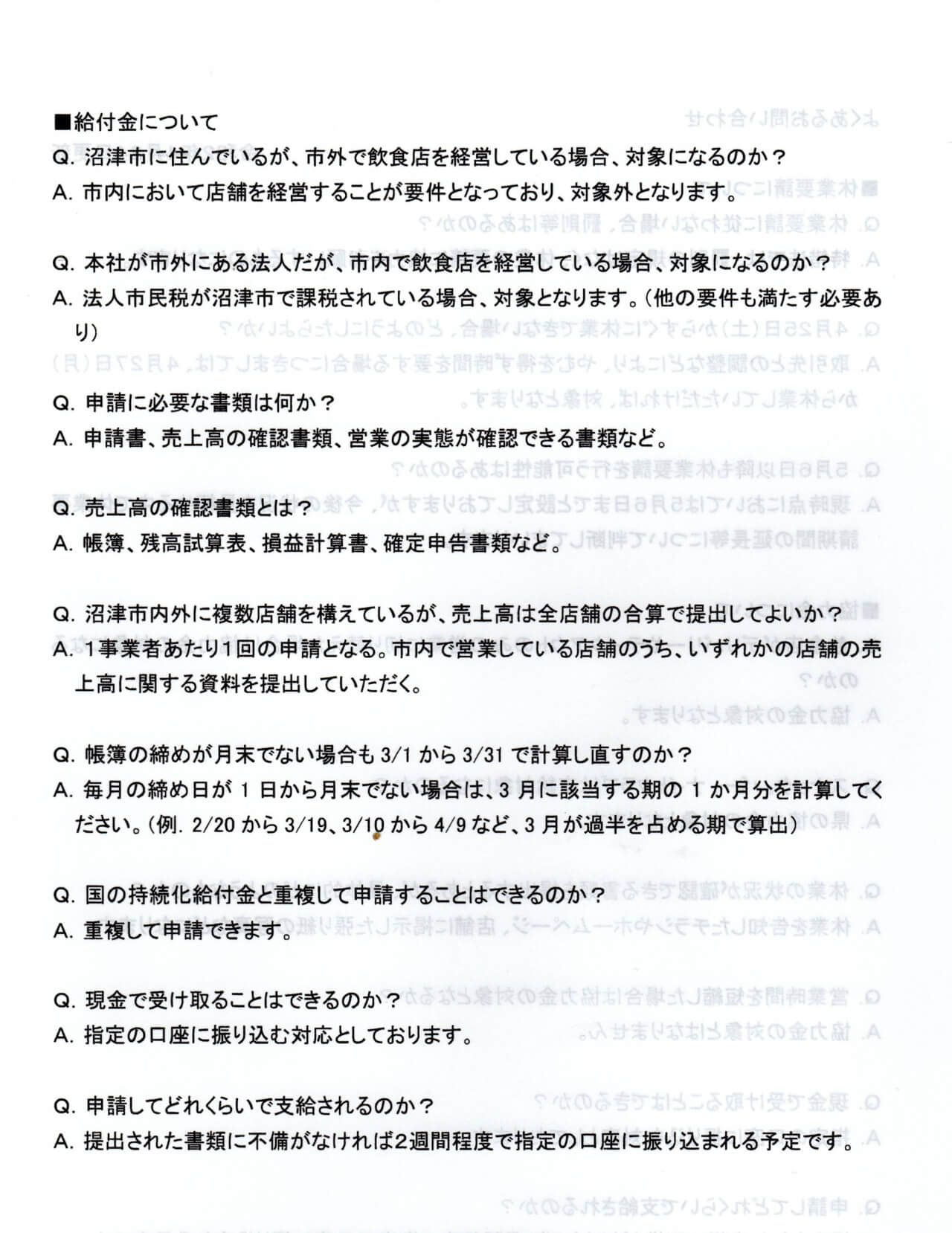

Q&A 4/24更新

留意点: ⊛休業補償は4/25(土)~5/6(水)とあるが、休業期間の延長もあり。

◎4/27(止むえない場合)~5/6からでも対象となる。

◎休業中のチラシ、張り紙等の証拠となる写真等は必要

◎5/7~申請して2週間ほどで指定口座へ

↓(画像をクリックすると拡大)

2020.04.24

新型コロナウィルス対策の事業者支援

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kikikanri/topics/new_cov_mayor0423_1.htm

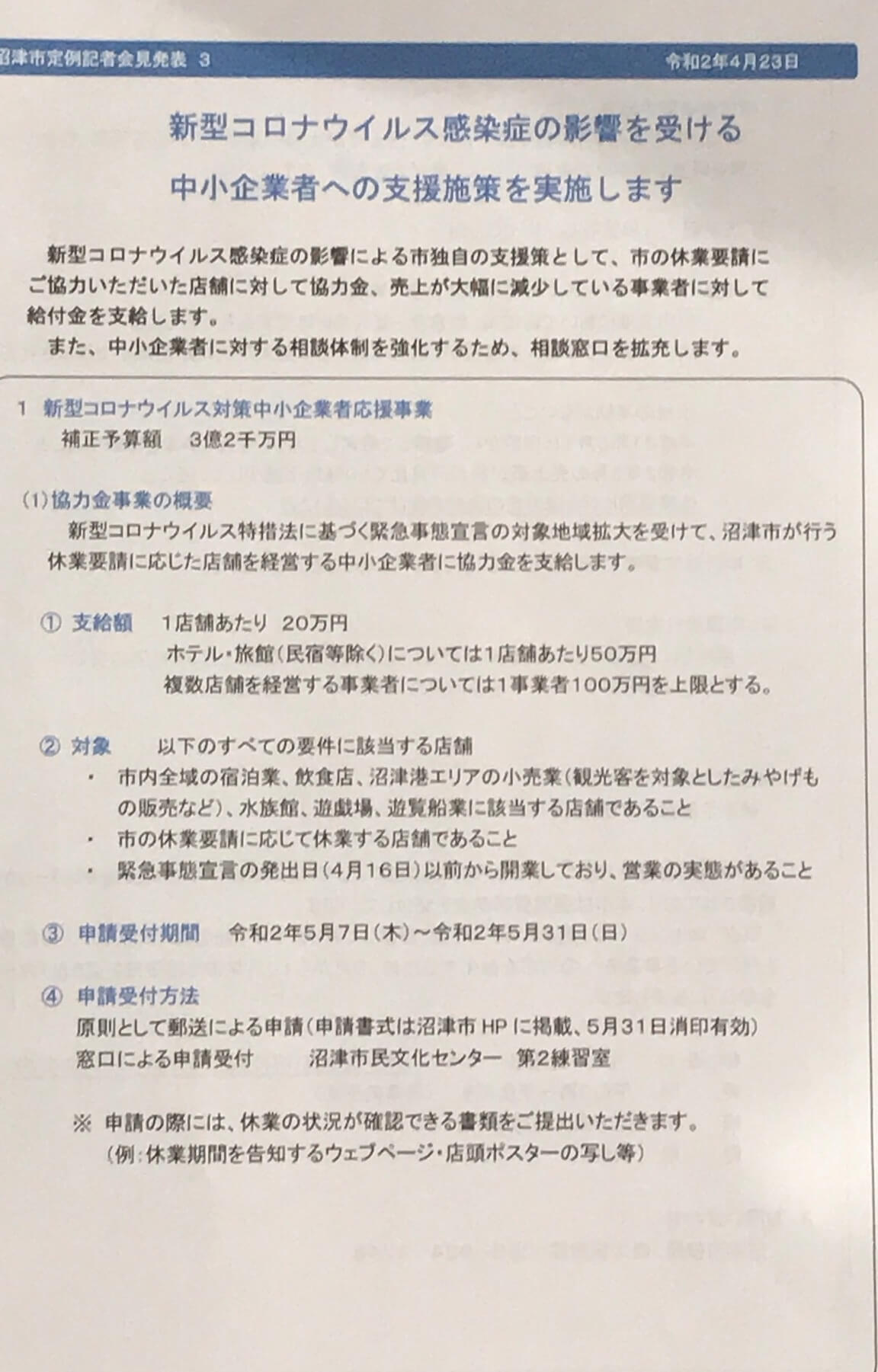

4/23市長の定例記者会見で事業者支援、医療支援等が発表された。(主なものを抜粋して掲載)

総額5億5千万円

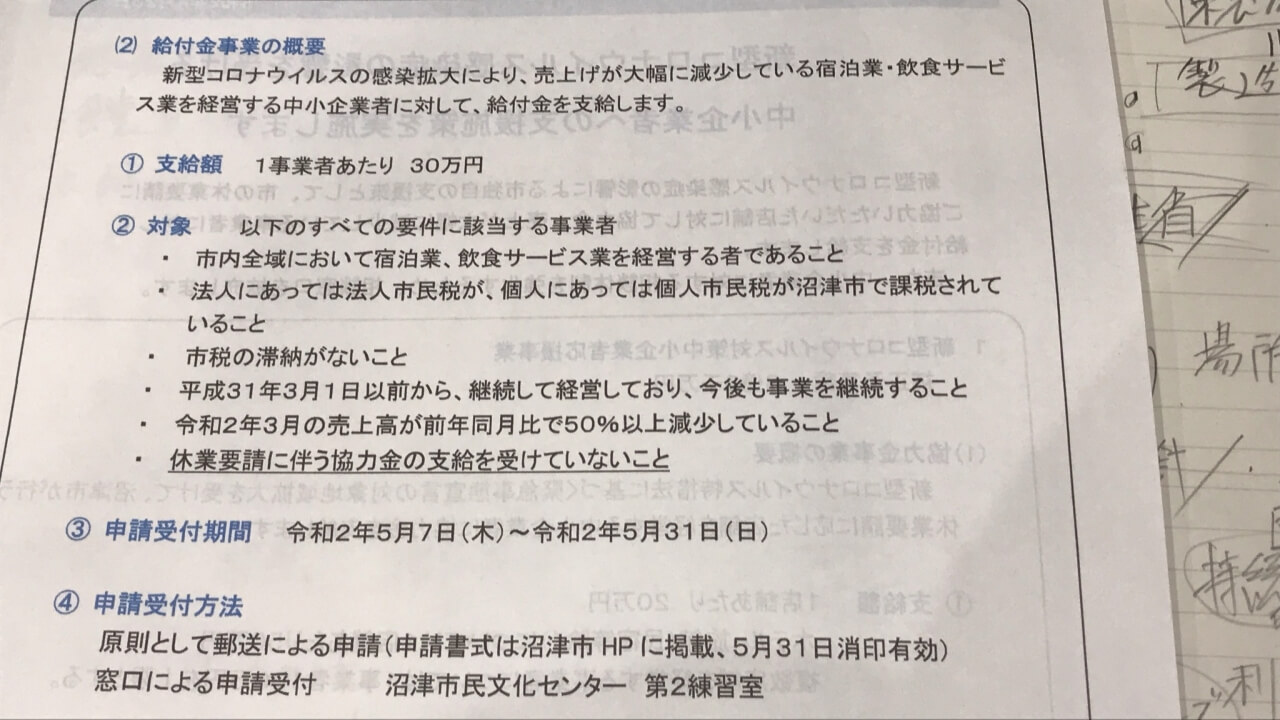

1・事業者支援 3億2千万円(申請受付5/7~5/31)

◎ 4/25~5/6休業協力の事業者支援:飲食事業者・旅館・ホテルへの協力金

飲食業1店舗20万円 旅館・ホテル1施設50万円 1事業所あたり最大100万円まで

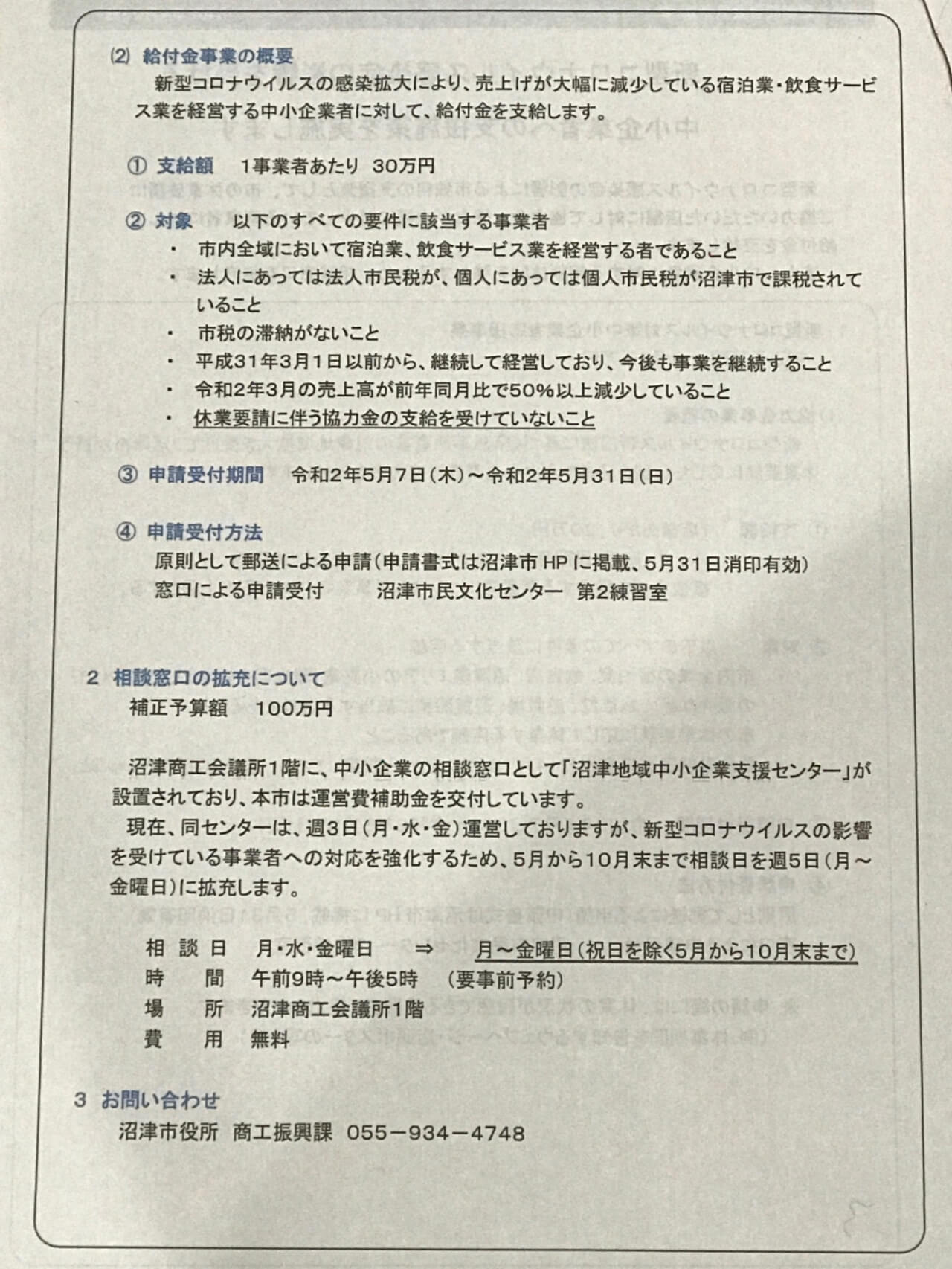

◎ 休業協力金の支給を受けない事業所への支給

・宿泊業・飲食業の令和2年3月売上が前年3月比の50%以上減少等

1事業所30万円

2・インターネット活用支援策(運用開始4/24・観光戦略課934-4747)

◎「テイクアウトdeスティホーム」事業者支援サイトの立ち上げ

事業者が自由にアップロードしてテイクアウトメニューの紹介を市HPの観光ポータルサイトで公開

◎ テイクアウト販売用スペースの無償貸し出し

市役所玄関前でテイクアウトの販売

3・バス・タクシー事業者への支援 600万円(申請受付5/7~5/31)

◎ 路線バス1台に2万円 タクシー1台に1万円

4・診療材料・医療機械等の購入 2000万円(感染防止の医療現場への対策強化)

◎ 全身防護服360着、長袖ガウン7500着、サージカルマスク36,000枚、N95マスク1,500枚等

エアーテント(外来診察として利用可能)、陰圧式空気清浄機(病室内の空気洗浄)

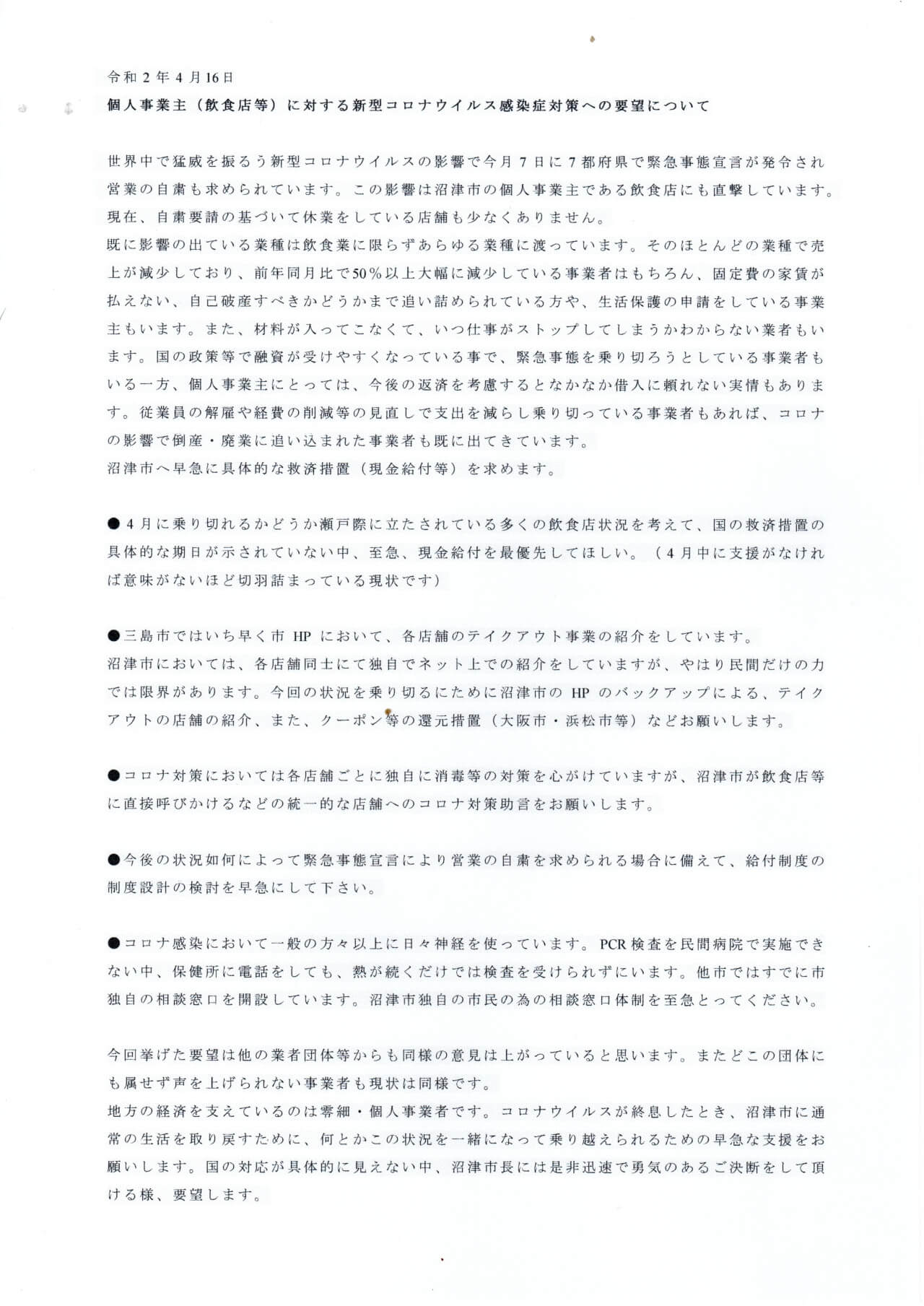

今回の沼津市における救済措置に至る過程において、多くの飲食店の方々から新型コロナウイルス対応に関する切実な声をきいてきました。その声をやはり要望として市長へ届けたいという。それは市民として当然であり、この難局を現場の切実な声を、何とか届けようと試みたようだが、議会も市長も担当課も、その要望書を受け入れるところがないという。個々の要望での対応は、この非常時に混乱を招くという理由だからということらしい。

この非常時だからこそ、市民の声をしっかり受け止めるのが行政に携わる者の責務ではないだろうか。幸いにも沼津市においてはコロナ感染者は1人であり、非常時とは言え、これからが長期戦にならざる得ない中で、既にこの対応では市民に失望と混乱を招きかねないと指摘される。住民はもちろん事業を営む方々の思いはメディアにも日々掲載されている。

市民からの苦情を受けて他市の要望書等の提出先について、その状況を調査したところ、県内10市の回答では、市長、副市長、担当部長、教育長が受けているという。

市民の切なる声を、たった一人の声であっても、真摯に耳を傾ける、受け止められる市政であってほしい。この難局だからこそ、一人一人に向き合っていく心の余裕を持ち続けたいと思う。

2020.04.23

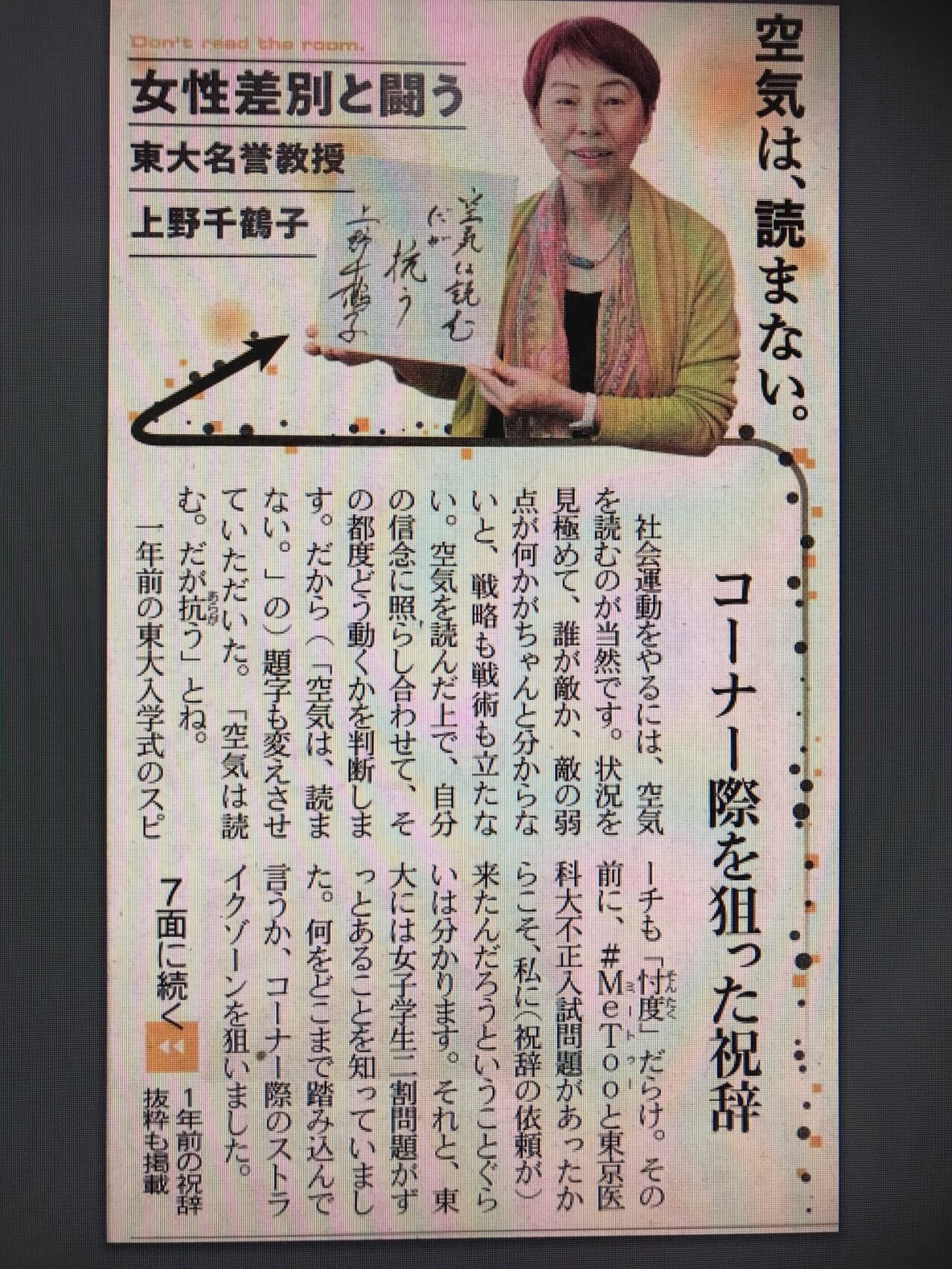

空気は読まない!

私の好きな上野千鶴子さんが「空気は読む。だが抗う」という言葉に「I agree」

よく立場的に言動には十分注意をしたほうがいいと言われる。充分注意をしたつもりでいても、やはり、発言するからにはその責任も負わなければならない。発言をするときは、必ず裏を取ることは当然のことである。しかし、どちらにしても、叩かれたり、絡まれたりしても、反論する勇気がない。

もしかしたら,空気を読むことがストレスをためず、敵をつくらず、世間に抗わないことが最終的には実を取ることだと思い始めていた自分がいる気がしていないでもない。

今朝の上野さんのコメントを見て、やはり、そういう自分でいてはいけないと自分に叱咤する。自分が勝ち抜くために、相手を貶めることなんて私にはできない。

窮地に陥った時こそ、見えるものがある。渦中にいる時は見えていなかったことも、冷静になってみると分かることがある。

今の恵まれた環境の中で、苦しんでいる人がいたら、見過ごすことができず立ち向かうのが、私のエネルギーの糧になっている。そうでなければ、もう動けない・・・

今回、多くの方に本当に優しい言葉をかけていただいた。感謝してもしきれない。

ただ一番嬉しかったことがある。

新聞やTVに報道されたその日、家族の夕食を作り、自分もおなか一杯食べ、その後、私は残っている仕事するために仕事場の部屋へ行きかけた時、「すげぇ!俺だったら、今日ぐらいは布団かぶってるもんなぁ~」って、息子が笑いながら声をかけてきた。

この何気ない言葉が一番心に残っている。少なくても私の今日の一部始終を静観していた彼が、そう思ってくれたのなら、それが私の一つの生き方を示せたのだと思ったら、それはそれで良しと思った。

落ち込んでいる時間もなく、私を必要としている人たちのために仕事が待っているもの。