山下ふみこオフィシャルブログ

2017.10.20

市長へ長期財政試算に抗議 各新聞掲載へ

昨日、市長へ長期財政試算に対して強く抗議をしたことが各新聞に掲載されたのでアップします。

順番に・沼津朝日新聞・毎日新聞・朝日新聞・静岡新聞(記事内をクリックすると拡大)

最後の静岡新聞では2つの対照的な記事の掲載をしている。

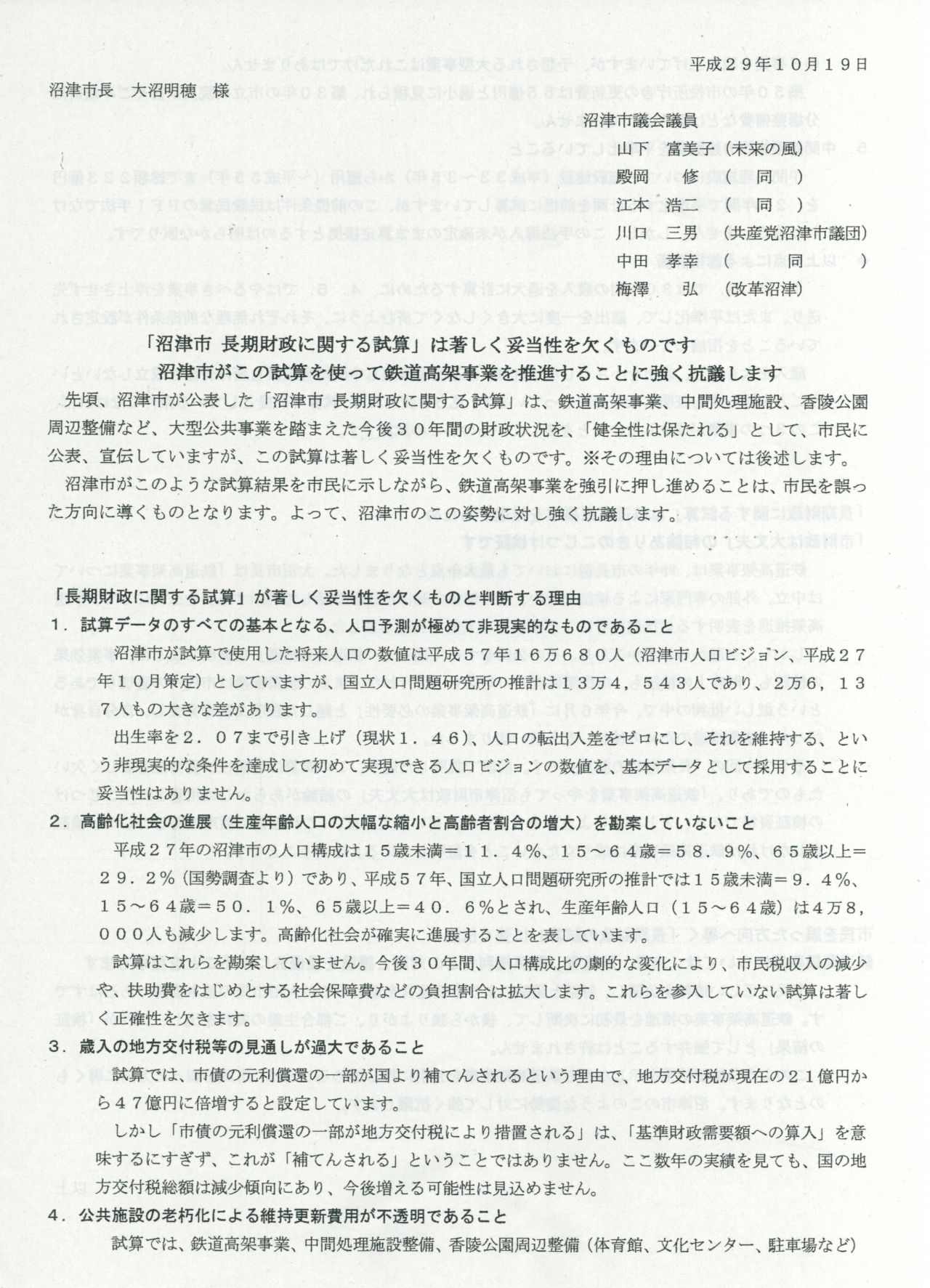

私たち市議6人(山下・殿岡・江本・川口・中田・梅沢)の高架事業に反対する抗議書。

かたや、市民クラブの議員5人(鈴木・渡部・梶・深田・霞)は来年度予算に向けて、鉄道高架事業に対して、推進する立場から、貨物駅の移転に向けて土地強制収用に基づく調査の実施を重点要望として求めたという。

2017.10.20

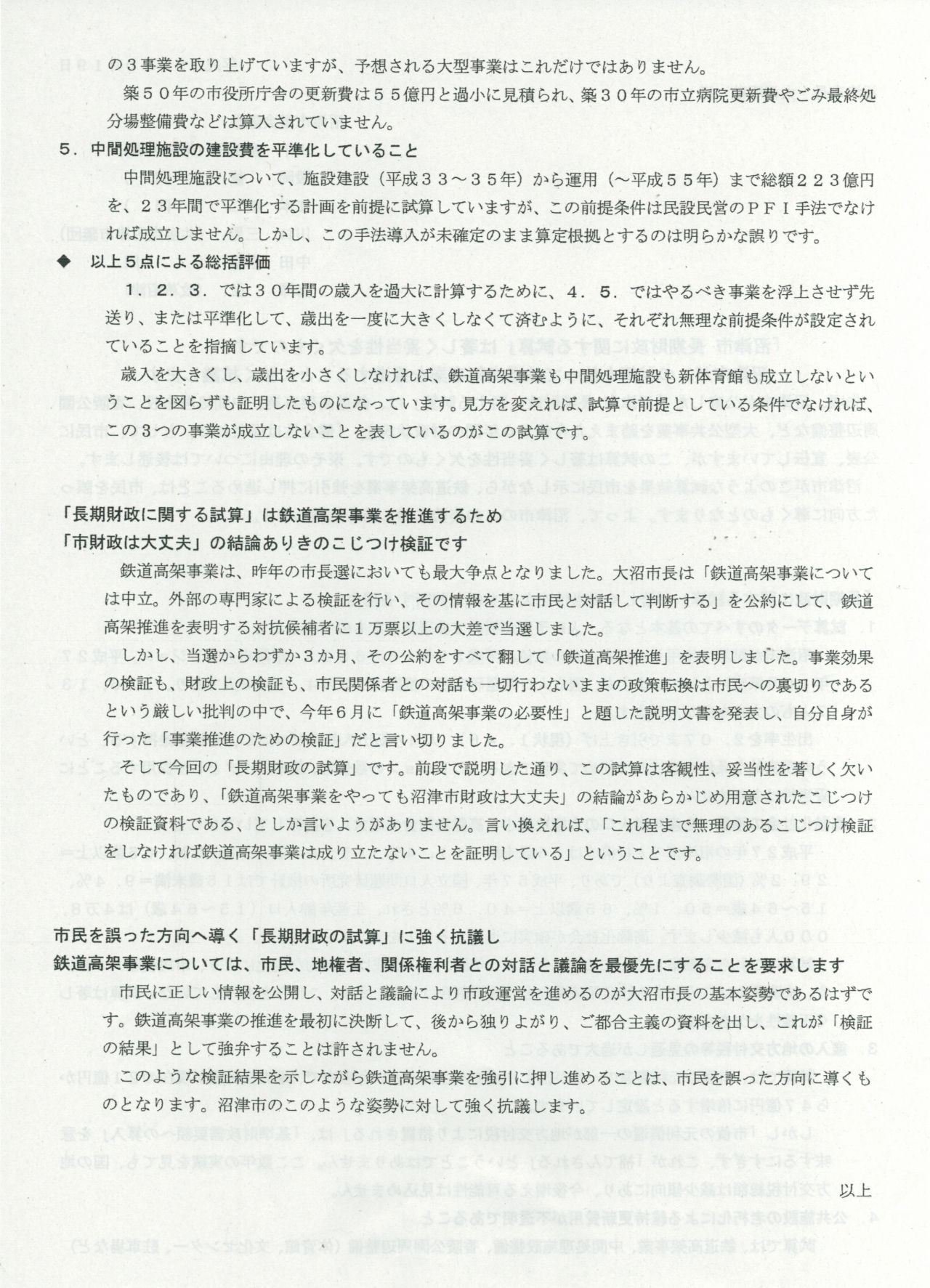

捕らぬ狸の皮算用の沼津市長期財政試算

★★★ 長期財政試算は「捕らぬ狸の皮算用」★★★

沼津市の長期試算は30年間の歳入(収入)を過大にし、やるべき事業を浮上させず先送り、または平準化して、歳出を一度に大きくしなくて済むように、無理な前提条件になっている。

歳入を大きくし、歳出を小さくしなければ、鉄道高架も中間処理施設も新体育館も成立しないということを図らずも証明したものになっている。

試算の前提条件がなければ、この3大事業は成立しない!

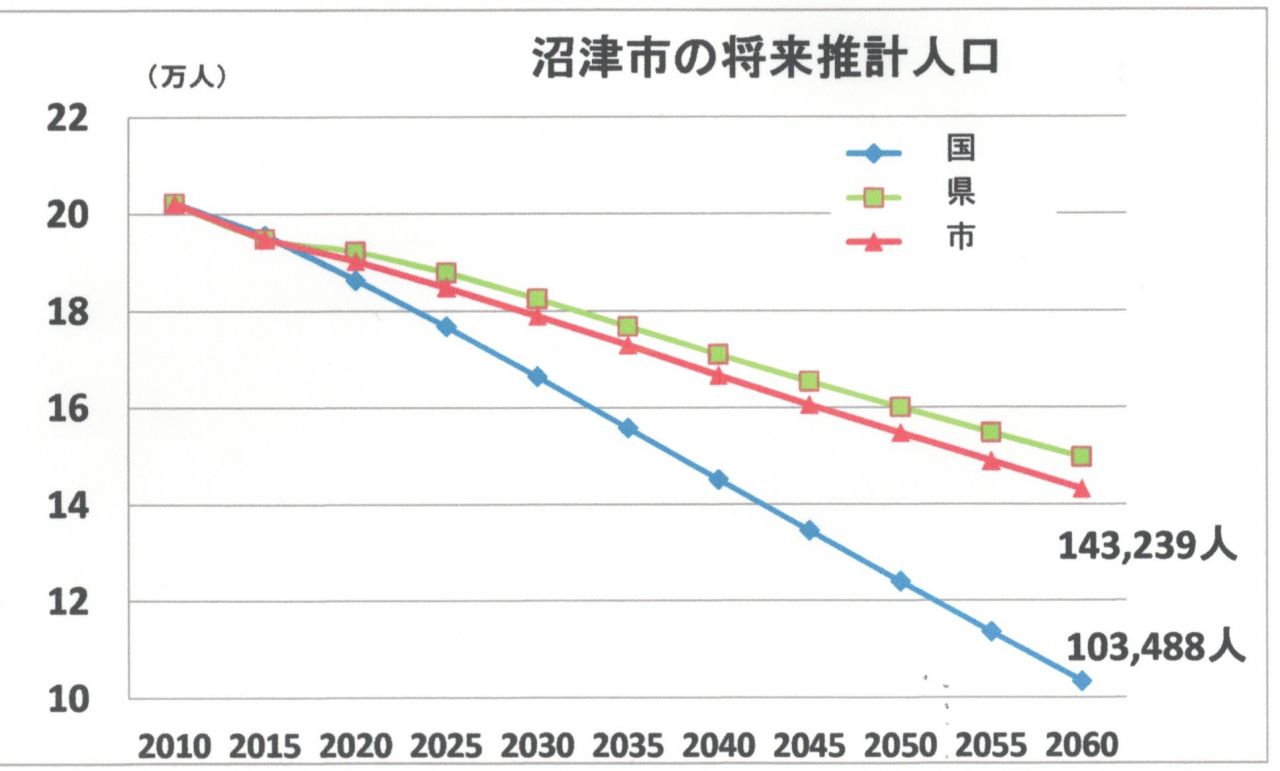

1・将来の人口予測が非現実的

試算の将来人口は出生率を現状の1.46から2.07まで引き上げ、人口の転出入差をゼロにした非現実的なもの。国立人口問題研究所の推計と大きな差がある。

試算の基本となる人口予測が現実に即していない。

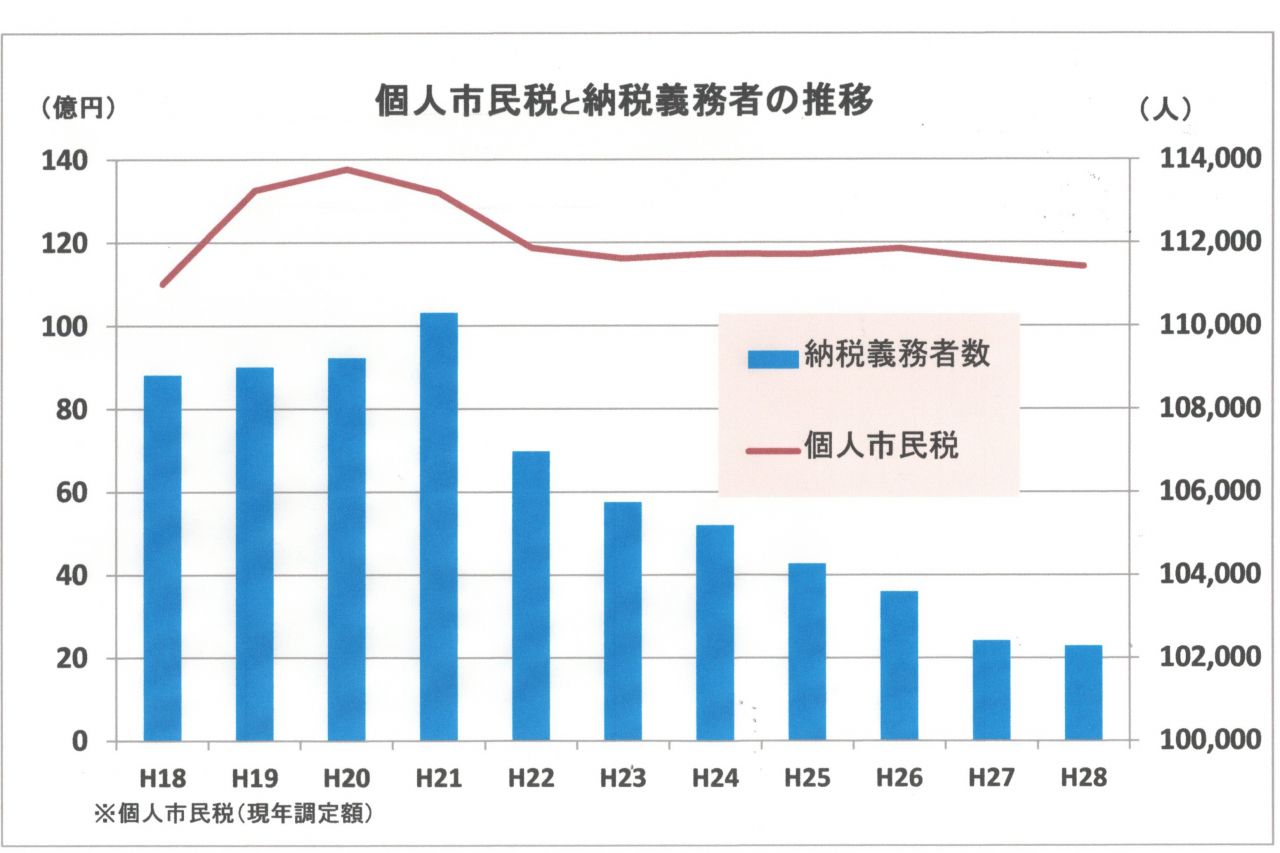

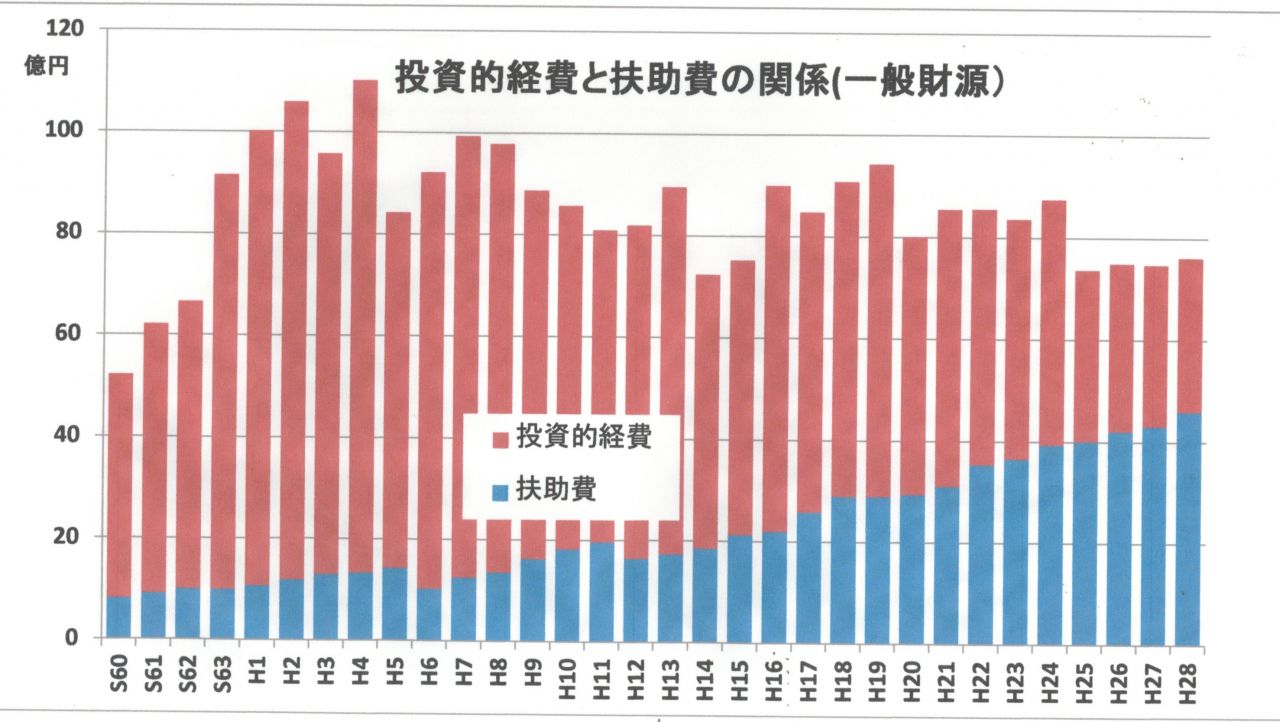

2・人口減少とともに納税義務者が減少

市民税収入が減少傾向になる。その反面、高齢化による医療費や生活保護費等の扶助費の増加が進む。

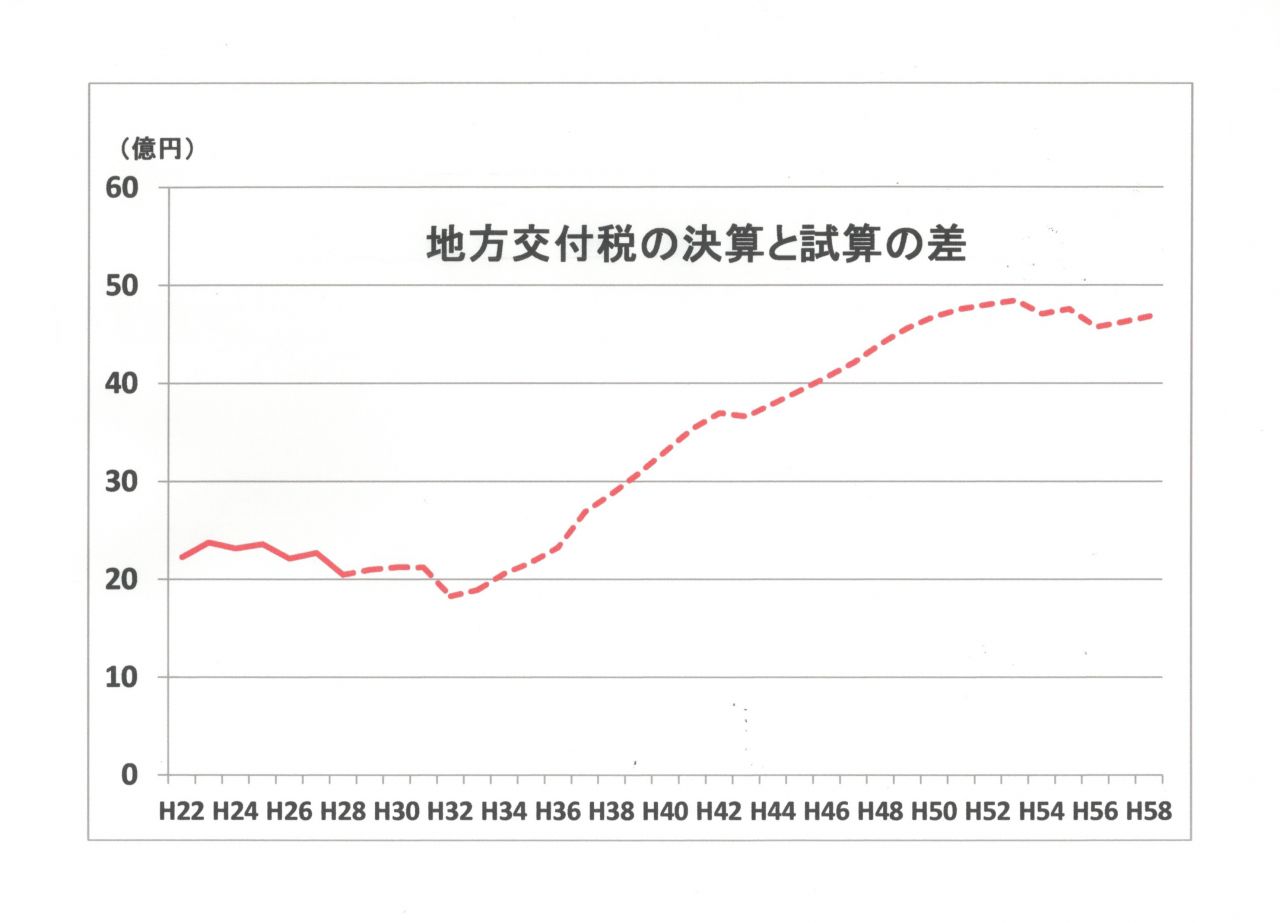

3・歳入の地方交付税等の見通しが過大

H28は20億円(決算)から48億円にまで倍増する。

しかし、国の地方交付税総額は減少傾向で、今後増える可能性はない。

グラフ赤の点線:長期試算予測(実線は決算額)

4・公共施設の老朽化による維持更新費用が不透明

試算では、鉄道高架、中間処理施設、香陵公園周辺整備(体育館等)の3事業を上げているが、予想される大型事業はこれだけではない。

築50年の市役所庁舎の更新費は55億円と過小評価。築30年の市立病院の更新費やごみ最終処分場整備費などは算入していない。

(↓グラフを見ると年々減少している投資的事業費(建設事業)。老朽化対策はまだ始まったばかり。通常事業でさえ支障をきたしている状況に新たな事業費を生み出す余裕はない。)

5・中間処理施設の建設費を平準化

建設は3か年で総額223億円を23年間で平準化し、1年の建設費を矮小化している。

この条件では民設民営のPFI手法しか成立しないが、まだ民設導入は決まっていない。

2017.10.19

市長へ長期財政に強く抗議を!

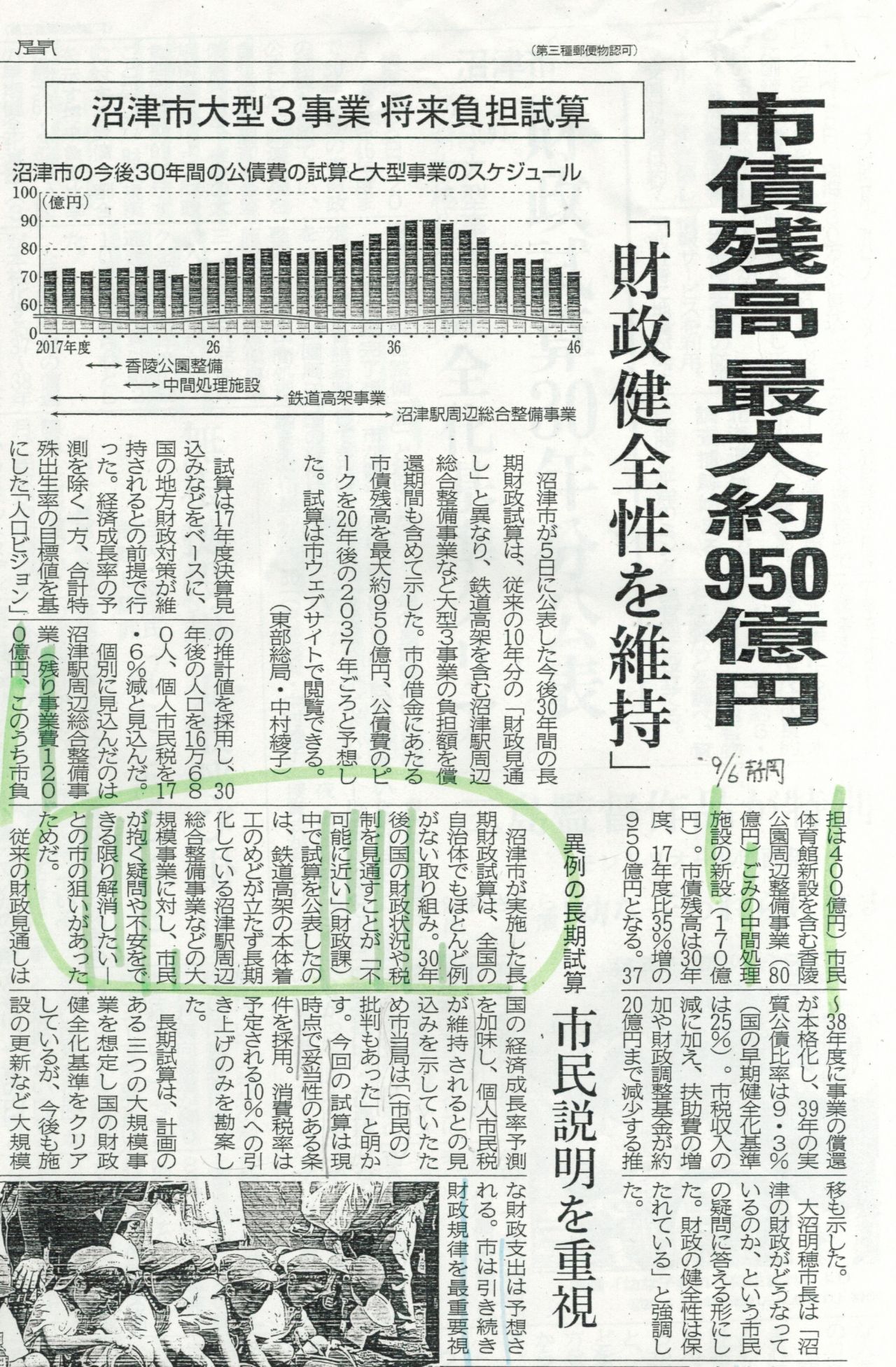

9月議会直前において市長が「長期財政に関する試算」を公表した。

その記者会見で、市長は「沼津の財政がどうなっているのか、という市民の疑問に答える形にした。財政の健全性は保たれている」と強調した。

市民が抱く疑問や不安をできる限り解消したいという市の狙いがあったためだ、と9/6の静岡新聞にはそう書かれていた。

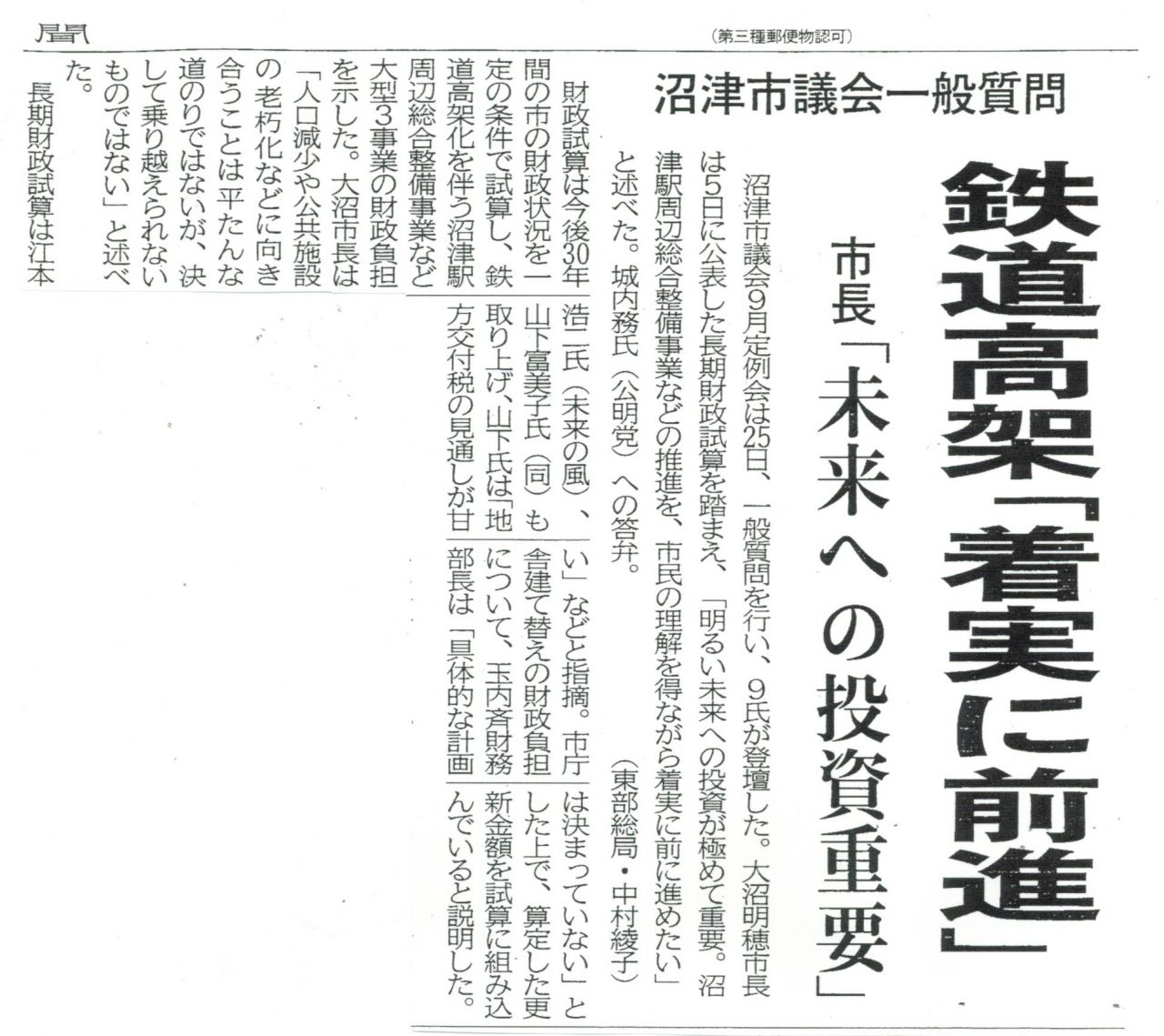

その試算が本当に市民の疑問や不安を解消できるものになっているのかどうか、私を含めて多くの議員が一般質問をした。(↓記事クリック拡大)

一般質問において、この試算の意義について質したところ、当局は「施策には反映しない」と答弁。

ではなぜ公表したのか?

施策に反映しないものを、副市長が中心となって、財政課の職員は夏休み返上でその「長期財政試算」を作り上げたのは何故か?

少なくても公金を使ってやるからには施策に反映するものでなければならないはず。まして、市民の不安を払しょくするための試算の公表ではなかったのか?

議会の一般質問では、市長からはいっさいの答弁を得ることができなかった。そこで今回、市長と「長期財政に関する試算」について面談を申し込んだが、一旦はそれも拒否された。

理由は「議会で充分議論をしつくしているのに必要なのか・・・」というものだった。

今まで少なくても議員が市長との面会を申し込み、話し合いに応じてもらえなかったことは一度もなかった。前市長の時は時間が空いていれば、その場で応じてくれたこともあった。

そんないきさつの中で、申し入れてから3週間という期間を経てやっと議員6人(3会派)の面会がかなった。

6人の議員の申し入れ書を市長へ手渡す。以下に添付 ↓クリックすれば拡大

今回、市長との面談は市民は入れないという市長側の意向で成立した経緯があります。それでもと思う方もいて、雨の中をかけ付けて下さったのですが、双方に申し訳ないことでした。廊下で待っていた方もいたと聞きました。市長面談後の記者会見場の席に同席してくださった方もいました。

記者会見後、貴重な意見も聞かせていただき、議員6人真摯に受け止め、実行に移そうと話し合いました。