山下ふみこオフィシャルブログ

2017.07.11

現場みらい塾 by構想日本 NO1

構想日本の第5期現場みらい塾に参加。

この講義の目標は明日からの仕事への考え方が変わるきっかけづくりを目指すというものである。主に自治体職員が対象だが、議員やメディア等の関係者もいて多彩な顔ぶれです。

特に国の最前線にいる方々からのお話は大変貴重であり、またそこでの質疑応答では率直な意見交換ができます。

第1回目の外部講師として石破衆議院議員の「地方創生・地方自治」。日本の現状を大変厳しく分析し、この国が持続可能な社会として生き残るにはどうすべきかなど、日本全国の現場を隈なく見てきた現場情報量の豊富さと彼ならではの多角的な分析は、非常に説得力があり、共感が持てる。これからは地方自治体が自治体ごとに考えるしかなく、今までのやりっぱなしの行政、行政がやってくれるだろうという頼りっぱなしの民間、そして無関心の市民では先行きがない・・・お任せ民主主義では生き残れないと。

政治家は良くも悪くも真実を伝え、本気で住民と向き合っていくことであるなど。

そのあと構想日本代表の加藤秀樹さんの「社会のことを自分事にする」というテーマで私たち受講者の考えを聞かれたり、双方向の講義はなかなか息を抜けない時間でした。

この塾の目標は、明日からの仕事への考え方が変わるきっかけづくりを目指す。

・答えを知るのではなく、見つけ出すために自分で考えるプロセスを重視

・考える力、本質を見抜く力を養うための研修にする。

・知ったふりをしない、常にニュートラルに物事をとらえる。

「自分事」として考えなければならない。自分事にするには

・住民、国民が政治や行政に関心を持ち、普段からチェックすること

・そのためには政治・行政が情報を開示すること

公益の定義

みんなの利益は、立場や環境によって異なる。

公共の利益(住民の利益)を官(行政)がすべて行う仕組みを見直し、住民自身が世の中を担っていく仕組みを作っていくことが本当の民主主義。

議員の活動に疑問や限界を感じ、自分のスタンスはどうしたらいいのか、色々考えることが多くなっていた矢先、この塾に誘ってくださった能代の議員、そして講師陣、受講者のモチベーションが高い環境のなかで緊張はあるがよい刺激を受けている。

2017.07.10

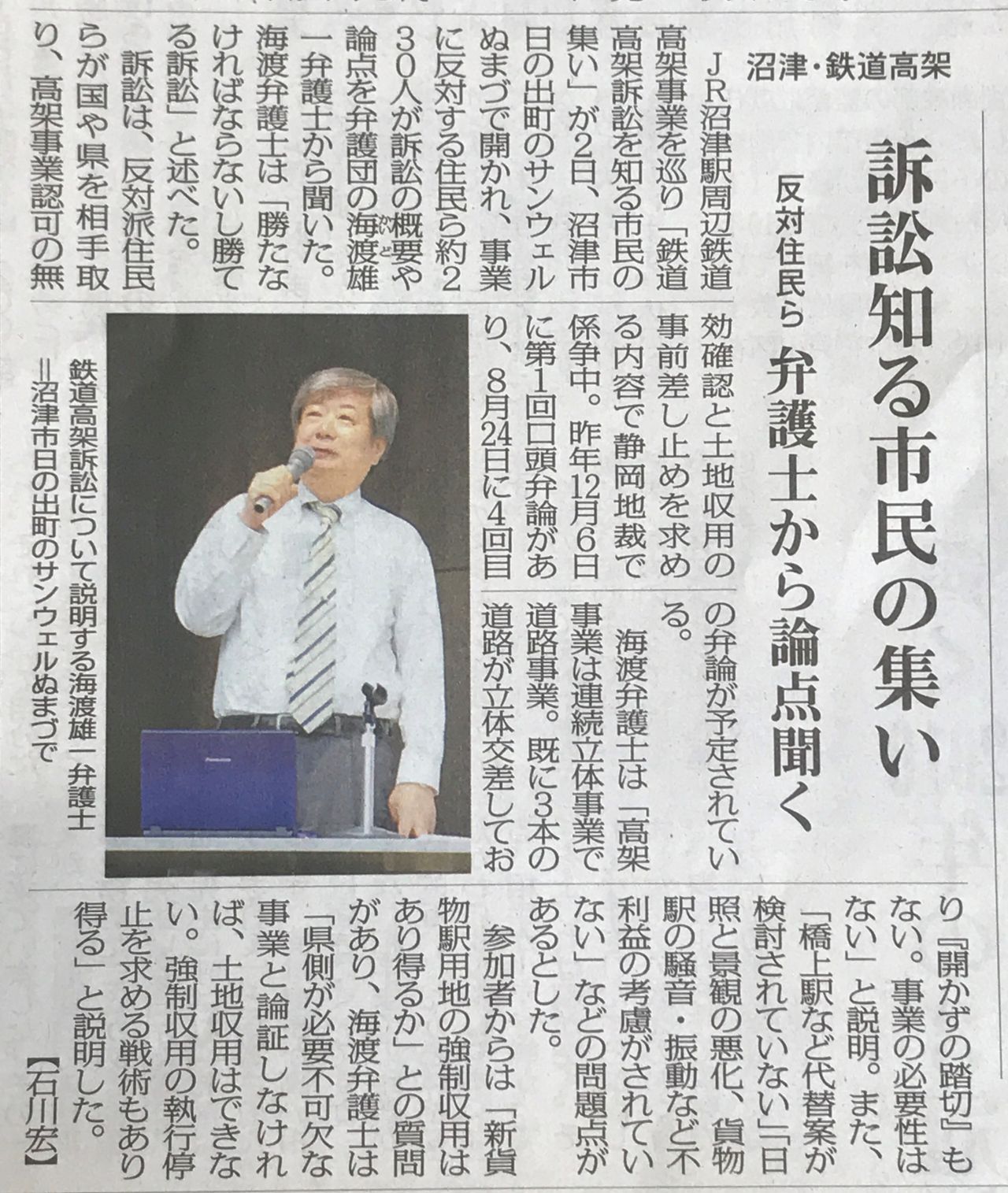

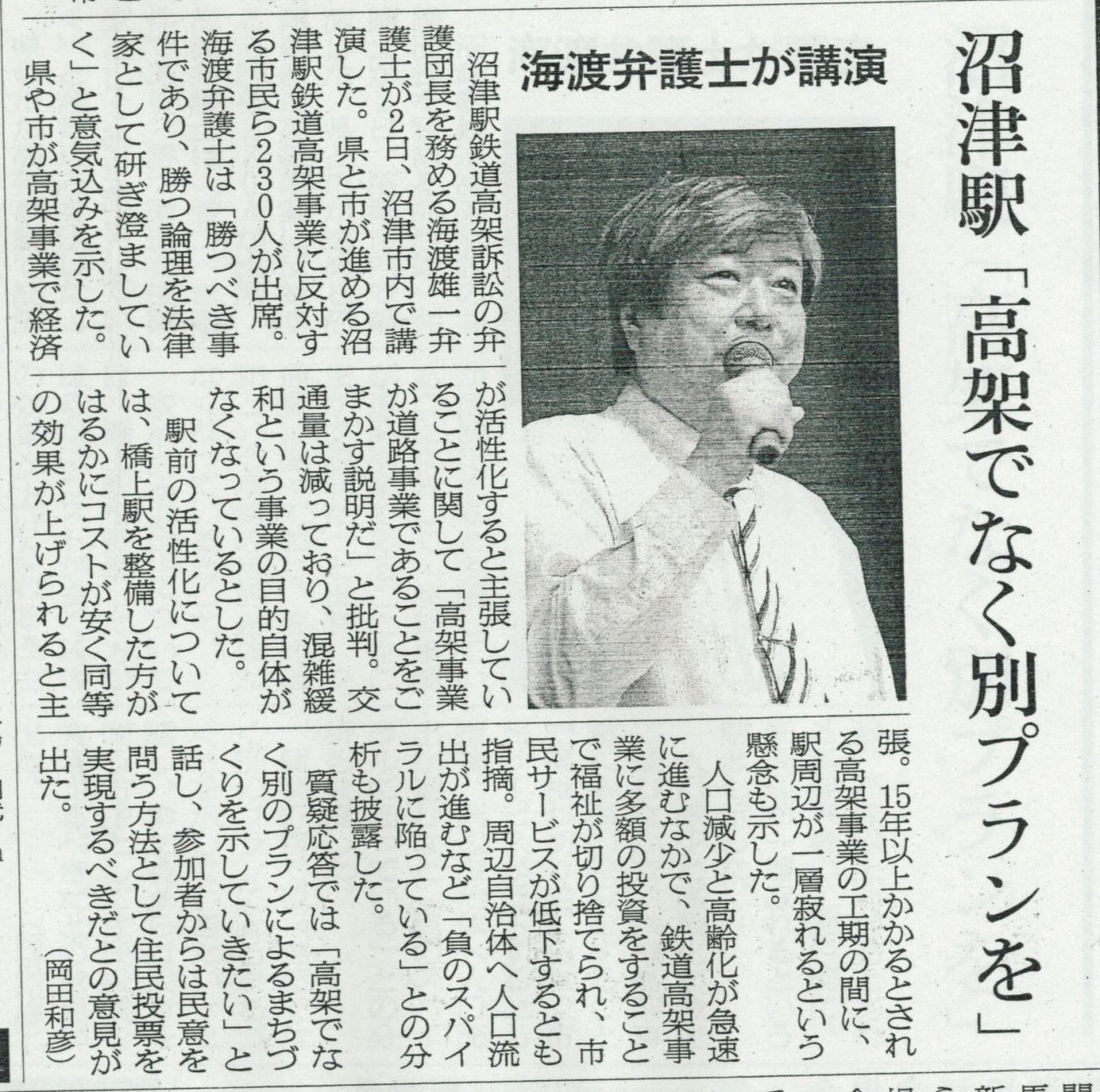

鉄道高架事業訴訟と海渡弁護士NO2

7/2に行われた鉄道高架訴訟の弁護団長を務める海斗弁護士の講演には多くの市民が参加してくださった。

海斗弁護士は冒頭に「私はこの事件は勝てるから引き受けたのであり、勝つべき事件でなければならない・・・」と、この高架事業の矛盾を論理的にわかりやすく述べている。

この時の講演について、記事の順番に毎日新聞、朝日新聞、沼津朝日新聞に掲載されているので読んでいただきたい。(記事をクリック↓拡大)

私は何度も言っていますが、この事業が原の地権者の強制収用さえやれば、この事業が本当に進むと思っているのでしょうか。

この事業の過酷さは予定通りの工期間内に進む保証がないことです。国の補助金頼みのこの事業費の半分は国から来るという前提です。しかし、残念ながら、必ず要求額通りの補助金が毎年来るという約束がないというのも事実です。そうなった時には、事業は延々と先送りされ、いつまでたっても完成しない状況に陥ることの影響を考えてみてほしい。

これから10年先の人口形態は単なる人口減少では済まない。沼津市のこの10年間の0歳児の人口減少は30%も減っている。今の0歳児が納税者になる20年先には高齢化以上に納税者人口が激減することです。

日本の国が世界に例を見ない高齢化と世界一の借金残高であり、イタリアとは比べ物にならないほど最悪の状況である。日本の債務残高は税収の約15年分に相当し、将来世代に大きな負担を残すことになると国は公表している。今の沼津市だけの財政問題で論じることができない深刻な問題である。

日本がどれだけの財政的な課題を抱えているのか、財務省が簡単にまとめたものがあるので参考資料としてみてください。

最初の1ページ目だけでも読んでいただければ、日本が置かれている状況がどうなのか理解できるでしょう。

我が国財政について

http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/201704_01.pdf

2017.07.10

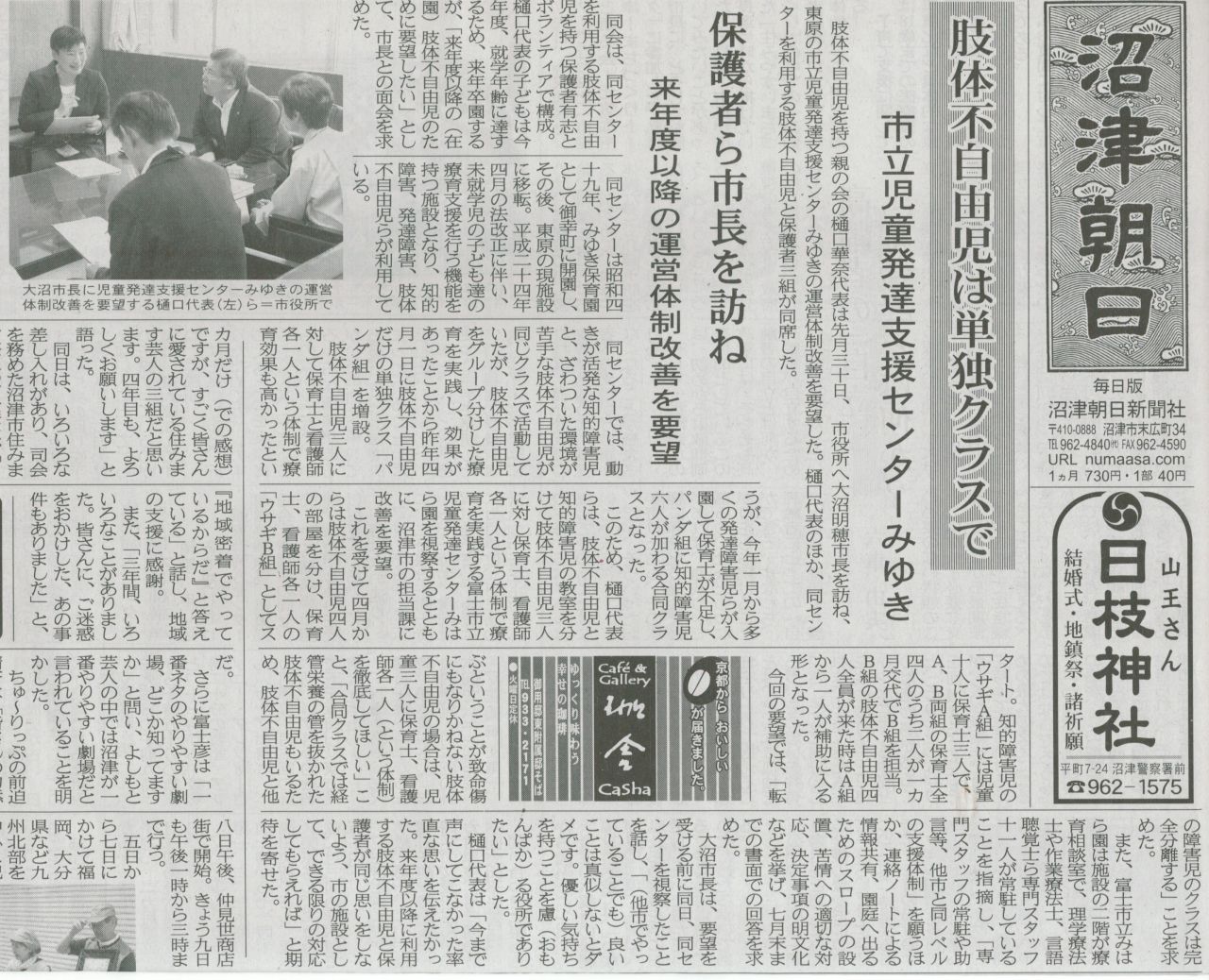

肢体不自由児を持つ親の会が市長訪問

6/30の沼津市立児童発達支援センターみゆきに通う肢体不自由児とその保護者、そしてボランティアが市長に運営体制の改善を求め面会を求めた記事が今朝の沼津朝日新聞に掲載される。

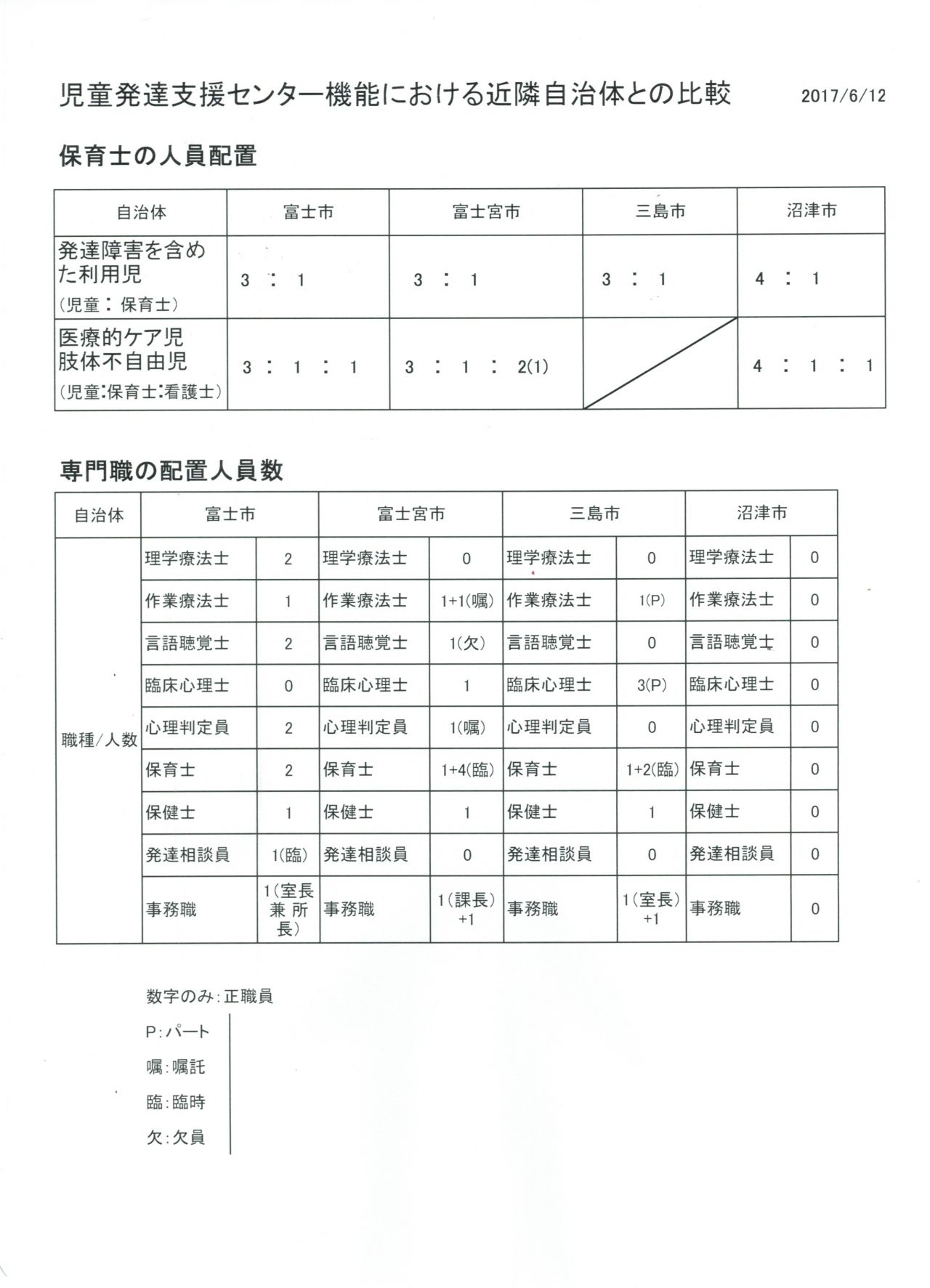

未就学児童の療育支援を行うセンターに、せめて周辺自治体と同じレベルの療育支援を求めている。

他市の状況は現場に見学に行き、療育支援に対する運営体制や理念について大きな相違を感じ、改めて自分たちが感じていることを市長に要望した。

一つには児童の人数に対して保育士の人数配置と専門セラピストの体制には格段の差がある。

発達障害児に対して、早期発見早期療育支援が言われ、より適切な支援を行うためには、その専門性を持ったスタッフが保育士とともに日々療育支援を行うことが求められている。しかし、専門スタッフの確保が厳しいと言えども、一人もいない状況で来てしまった原因はなぜなのか?

専門スタッフが常駐している施設の状況をみると、その支援体制の質の差に大きな違いがあることに気づかされる。この支援体制はセンター機能を持つ施設には必要不可欠でありながら、今まで検討もされず見過ごされていたのはなぜだったのか?

財源確保ができなかった背景には何があるのだろうか?

↓下の図がその状況である(クリック拡大)