山下ふみこオフィシャルブログ

2017.07.11

現場みらい塾 by構想日本 NO2

現場みらい塾の第2回の講義:

「日本の財政と地方の関わり」可部哲生(財務省大臣官房総括審議官)

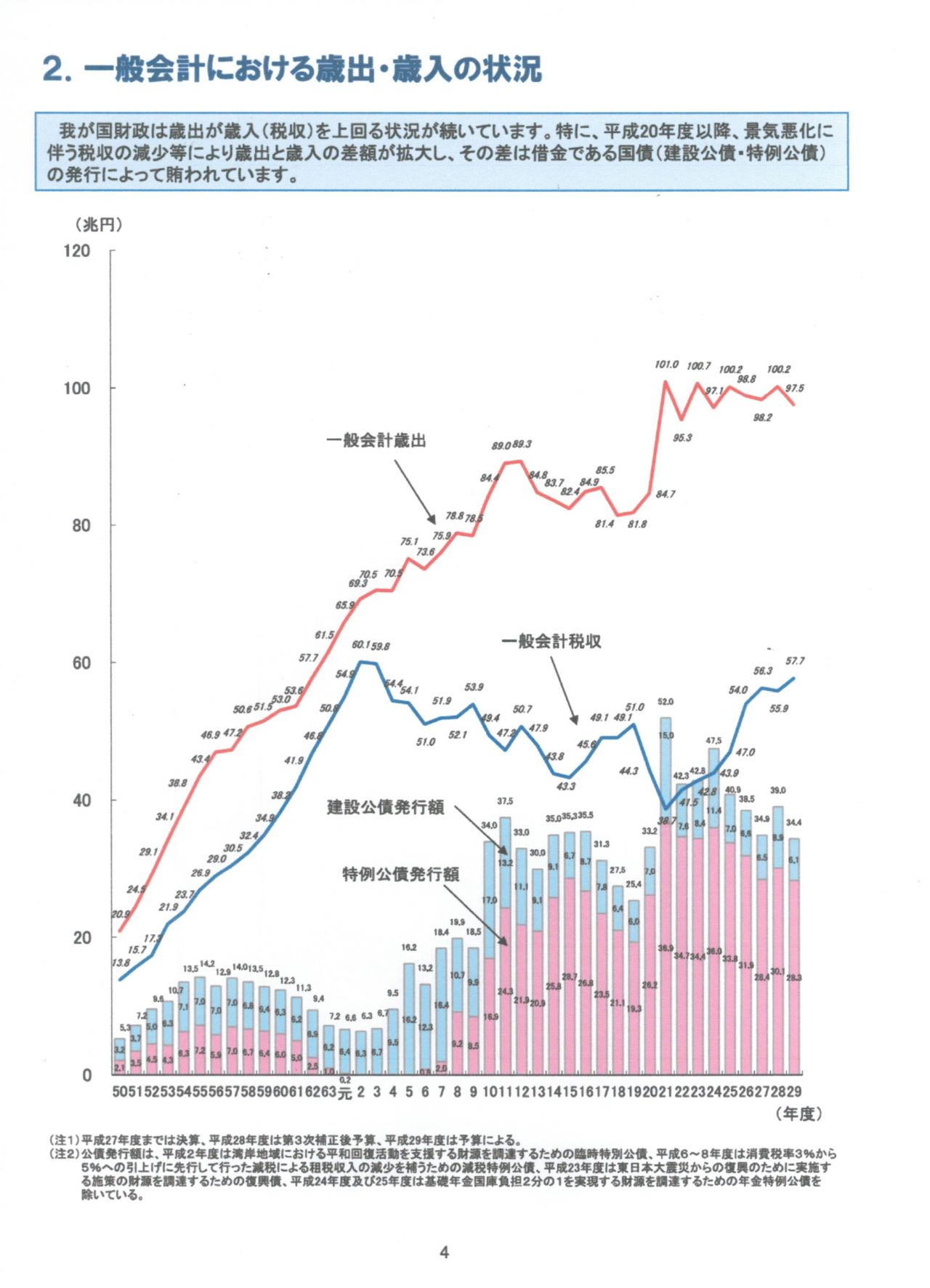

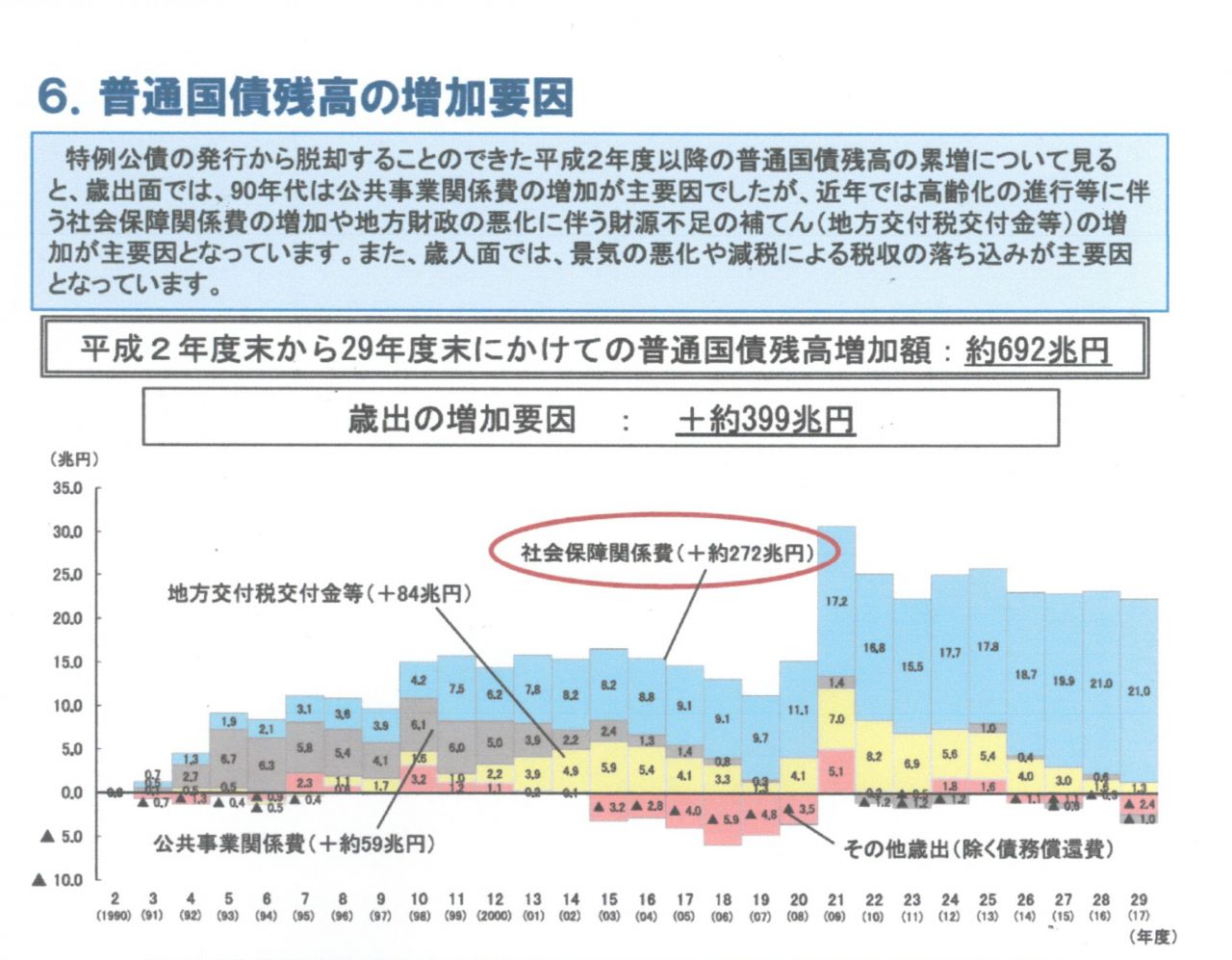

日本のおかれた財政の現状について、財務省の方が膨大な資料を基に超スピードをもって話す内容は、普通の感覚なら信じられないことが日本で起きているということ。世界に例を見ない借金と高齢化、よくぞここまで窮迫している財政状況に、なぜ税収以上に借金をし続けるのか訳が分からない。日本の借金残高は、年々増加し、税収の15年分、GDPの230%以上である。

これを解決するには、歳出を抑制、歳入を拡大、経済を拡大・・・。

これが日本の置かれた財政の現状であり、こうやって日本経済を無理くり成長させ、世界で例を見ない自殺者増を生みだしている。さらに財政破たんを招かないためには、すでに社会保障が1兆円の自然増を5000億円で押さえ、これ以上、高齢化になっても社会保障は増やさない、増やせない状況にある。

公共事業の投資効率(限界生産性)は低下傾向であり、今後の社会資本整備は公共事業の「量」の拡大ではなく、「質」の改善を相当に図っていく必要がある。もう公共投資の増が経済成長に与える影響はもはやマイナスと推計。日本の人口減少と厳しい財政状況を踏まえ、公共投資は生産性が最も高い事業に重点化するしかないということであり、災害の頻発化と大規模化による対策が優先になっていくのは当然だろう。

2017.07.11

なないろの風 in 富士市

なないろの風の定例会を富士市で行う。

会代表の小沢さんが副議長になったこともあり富士市での研修となる。6月議会の反省と共通テーマの模索、女性議員を増やしていくための次の行動等、盛りだくさんのテーマに久々の顔合わせに話題はつきない・・・

そして、今日の研修テーマである平成23年4/1施行の「富士市議会基本条例」の経緯と運用状況を議会事務局長からお話を伺う。

富士市議会は栗山町の議会基本条例を手本としたという。しかし、大きく違うのは、栗山町は後世にこの議会活動を基本条例として残していくことだったが、富士市は条例にした以上きちんとやっていこうと、これからの議会活動の基本姿勢としたことであり、毎年見直しを行っているという。

多くの自治体が議会基本条例はあるが、絵に描いた餅になっているということはよく聞く話でもある。

(沼津市には議会基本条例も議会として住民への報告会も行われていない)

事務局長さんから伺うお話は、議会として当然のあるべき姿であるが、現実は富士市のように議員同士が自由闊達な議員間討議など夢のような話である。

さらに驚くことは決算審査前に、議会で8月末に協議会を開き、各会派で上げた事業について、執行部から必要な資料提出を求め事業評価を行い、次年度の予算編成に生かすようになっている。

本来なら、事前審査に当たるとして資料等の提出を拒まれるところだが、条例に資料提供等も明確に示されている。まさに二元代表制としての議会機能が発揮されているのは、2年かけてこの条例を若手の議員が中心となってやってきたプロセスにあるという。

地方分権時代と言われて久しいが、まさに住民にとって身近な行政は地方が行うことが地方分権一括法で示されている。議会・議員活動がそこに住む住民の行方を左右する大きな存在であり、その議会の質によって自治体間の格差はますます広がっていくだろう。

未だに民主主義の御旗のもとに、多数決という数の力で押し切り、少数会派の意見を無視し続ける議会の自治体に将来はあるのだろうか・・・とふと考え込んでしまう。

----------富士市議会基本条例の趣旨-------------

地方分権時代、地域主権時代を迎え、住民にとって身近な行政は、できる限り地方が行うこととし、国は地方公共団体の自主性と自立性を十分に確保するとしています。

議会は、こうした時代変革を認識し、二元代表制の一翼を担う合議制の機関として、議会とはどうあるべきかの議論を行い、さまざまな議会運営の改革と改善に取り組んできました。多様化する市民ニーズを的確に把握した政策提案、積極的な情報公開、公平性、公正性及び透明性の確保、政策活動への市民参加の推進、議会・議員活動を支える体制の整備などの取組を今後も持続的に進める必要があります。

これらの取組の実現を目的とし、市長との健全な緊張関係を保ちながら、市民に対して開かれた身近な議会を目指すための具体策を議会基本条例には定めています。

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/shisei/c0407/fmervo0000008okt.html

2017.07.11

紙芝居やさん in保育園

毎月第1月曜日は紙芝居やさんの日です。仲間たちは毎回続けてくれていて、私は久々の参加。園児たちは私のこと覚えてくれているだろうか、きっと忘れてしまったに違いないなどそう思いながらの参加。

10:00から3歳クラスの年少さん。ものすごい集中力。

隣のクラスではピアノの伴奏に大きな声が交錯し、ややもすると紙芝居を読む声が聞こえなくなってしまうほどの元気な声が響き渡る。でも、その心配も子どもたちの顔を見ると、隣の音など気にならないのか、紙芝居に夢中になっている。

このクラスの子どもたちと保育士のゆったりとした空気が、子どもに安定感を与えているのだろうか。保育士さんの包容力が子どもたちにちゃんと伝わっている、そんな気がした瞬間でした。

後ろからの姿にも、その状況が伝わってきませんか。なかなかこうはいかないものです。

下は年中さんと年長さんの合同クラスでの本読みさん。

毎回、紙芝居が始まる前に子どもたちに飴を与えている。その飴をなめながら昔風スタイルで紙芝居や絵本を読む。園から頂く飴代金の積立で今回九州北部豪雨災害に見舞われた方々へ寄附をしようとNVNさんへ託そうとみんなで決める。