山下ふみこオフィシャルブログ

2016.09.04

第1回登山ツアーby香貫山影奉仕

香貫山影奉仕が毎月行っている清掃活動として、山道整備、下草・枯枝伐採、公園樹木整備、駐車場の整備拡張、トイレ清掃、不法投棄ごみの対策、樹木の再生など、山に登ってくる人たちに少しでも快適に感じてもらえるようにボランティアで整備を続けている。

また、仲間の一部が香陵台の茶屋を活用して、写真展の開催をしたり、緊急時の連絡ネット網も自然発生的に出来上がり、何かあったときは役所や警察にも連絡を取る体制もできている。

今回は沼津市のまちづくりファンド事業の一環として、「第1回香貫山登山ツアー」に参加。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

この日も暑い暑い中、香貫山周辺のこんな身近に、興味深い歴史があったんだという参加者の声が多くあった。

地域の再発見と、香貫山の再認識につながっていく事で、今の香貫山の活動の参加者を確保し、今後、森づくりの専門家を講師に招き、「市民協働の里山づくり」を進めるための研修等を開催していきたいという。

2016.08.25

民生病院委員会の行政視察NO2

第2日目

8/24は三重県桑名市の「市直営の基幹型地域包括支援センター」と愛知県瀬戸市「委託方式」の両方の運営について学ぶ。

高齢者が住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けることのできる体制を構築するために、地域包括支援センターの取り組みについて比較検討をする。

つまり、高齢化が進むことによって施設に入ることができない事態も来るだろうと予測する。また介護費の抑制をするために在宅介護を充実するためには地域包括支援センターの役割が重要になってくる。

第3日目

8/25は愛知県春日井市の「市民後見推進事業について」

春日井市の委託事業を社会福祉協議会が受託し、福祉サービス推進課に設置運営。

ここの取り組みがすごい。そこには熱い情熱をもって取り組んでいるセンター長がいたからこそである。

------------------------------------------------------------------------------

桑名市:人口14.0万人(沼津市・国勢調査19.6万人) 老年人口比率21.37%(沼津市24.62%)

ここの取り組みは市直営の基幹型センターが中心となって、5か所の委託した支援センターに、市の考え方や方向性等を正確に伝えることで、どの地域においても同じサービスを公正に受けることができるように質の平準化を目指し、センター間の連携を強化する。

特筆すべきは、直営の支援センターの職員配置が介護課・サービス企画室・保険課・医療課・障害福祉課・福祉総務課の5つの課の職員が横断的に連携し、センターと兼務した形で、センターの業務を担当。

職員の職種はセンター長は介護支援専門員、他は管理栄養士、保健師、社会福祉士などが各センターの圏域を担当。

この横断的な連携ができた要因は副市長(厚労省出身)のリーダーシップがあったからだという。

↓(桑名市役所)

.jpg)

瀬戸市:人口12.8万人 老年人口比率20.26%(沼津市24.26%)

基幹型地域包括支援センターを社会福祉協議会に委託した理由は、

これまでも行政と連携しながら高齢者や障がい者のサービス拠点として中心的な役割をしてきたこと。

また、保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員の3専門職種がすでに揃っている。

課題については、地域住民を含めて関係機関との連携を深めていくことが重要であるが、7か所の地域包括支援センターを社協や医療法人等に委託しているので、社協は自分の法人サービスにつなげているのではないかなどという懸念もあるなかで、公正な市民サービスが図れているのかなど中核的な役割として、高齢者の自立支援に向けた包括的かつ継続的な支援を関係者と連携・協働してサービスの平準化に努めていかなければならない。

特筆したいのは、福祉の総合相談窓口が今年度設置。

障害者相談支援センター・基幹型包括支援センター・仕事・生活自立相談窓口(NPO)が一緒になっている。

ここは障害者や高齢者、経済的に悩んでいる方々が、安心して暮らすことができるよう介護や求職活動、また借金等の問題にも連携してサポートをする体制ができている。所管が違うといって、たらい輪回しにされることはないでしょう。

これってとてもすごいことで、市民からの苦情の大半はこのたらいまわしってことよくありませんか?

2016.08.25

民生病院委員会の行政視察NO1

8/23~8/25まで、民生病院委員会の議員7人と議会事務局1人、担当課の職員2人総勢10人での視察。第1日目

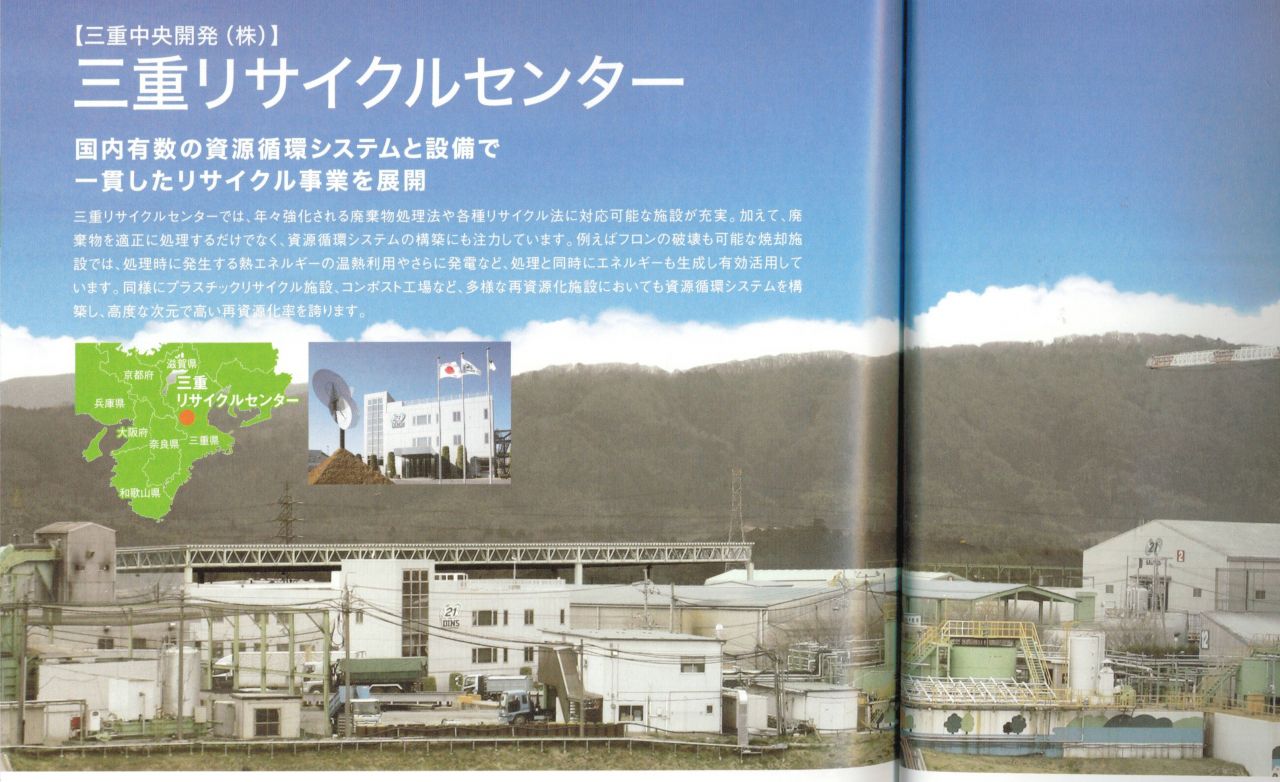

三重県伊賀市にある三重中央開発(株)三重リサイクルセンター視察

●焼却により発生する灰(主灰・燃えがら)(飛灰・フィルターでとれた灰)リサイクル処理・2.5億円、●熱源利用プラスチックのリサイクル処理・1億円

●埋め立てごみ2,400万円など

3億円以上のこれらのリサイクルや埋め立てごみの処理を外部委託している。

沼津市の西部の植田地区にある埋め立てごみの最終処分場。

昭和52年から39年間、拡張整備をしながら最終処分が行われて来たが、H15年からの現処分場の容量も限界に来ているという。(限界に来ていると言いながら、沼津市は後28.5年は大丈夫だというが・・・?)

候補地を何年も前から探しているが見つからず、結局、最終処分場の延命化を図るために65%は外部委託をしている。

その山の中にある三重中央開発(株)を視察し、徹底した廃棄物の受け入れ、適正な処理、再資源化の状況に驚く。何よりも、異臭がほとんどしない状況と構内はもちろん、外もゴミ一つ落ちていない状況に驚かされた。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

ここでの一般廃棄物の受け入れ状況を見ると、左の写真のように、多くの自治体が外部委託に依存している状況がわかる。

沼津市の場合、埋め立てごみの処分65%はここに頼っている。

現在、外部への埋め立て処分は暫定的措置というが、果たして候補地が見つかるのだろうか。

問題を先送りしている状況がないとは言えず、毎年候補地選定のための調査をしているというが・・・

沼津市から市民の皆様へのお願いとして「一人ひとりのごみ減量!」とは言うものの、行政としてやるべきことは現処分場が満杯になるまでの間に対処するのではなく、いつ来てもおかしくない地震津波の災害のためにも1日も早い候補地の選定ではないだろうか。

ここは、年々強化される廃棄物処理法やリサイクル法に対応可能な施設が充実し、資源循環システムにも力を注ぎ、99%の再資源化率を目指し、多くのリサイクルブランドを運営している。

また、地域住民の理解を得るための努力、周辺環境への影響にも配慮して最終処分を行っている状況も知ることができ、リサイクル処理プラントの先端を目指している企業であることは十分理解できたわけだが、その反面、これから沼津市が目指していく困難な状況を垣間見た気がする。

.jpg)

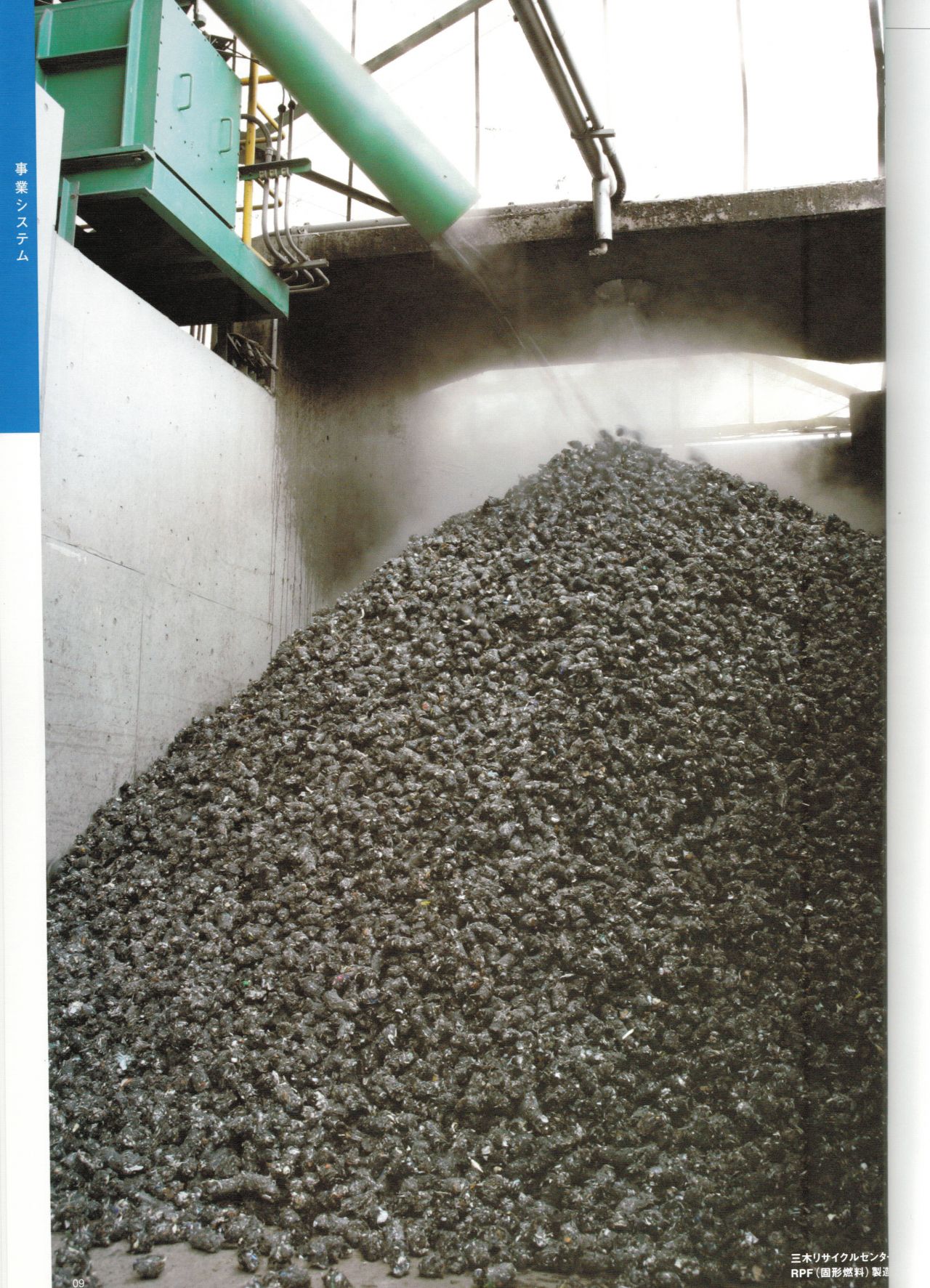

三重中央開発(株)三重リサイクルセンター

三重県伊賀市の北側にある。

持ち込まれたゴミはどうなる?

プラスチック類、紙くず(段ボール)、木くず、がれき類、石膏ボード等を分別回収して、リサイクル率の向上を図っている。

再資源化の目指すためには、最新設備で廃棄物を焼却、乾燥等の中間処理を行う。

.jpg)

.jpg)

今整備をされているこの最終処分場は、敷地面積28万㎥で埋め立て容量は616万㎥で今後20年以上は受け入れることができるという。

全国的に最終処分場の不足が社会的な問題になっています。こうした中で、国内トップクラスを誇る。

処分場では浸出水は水処理施設に集め、生物的・物理的処理を施してきれいな水にして河川に放流。あるいは、事業所内のプラント用水として使用している。

.jpg)

写真は、廃プラスチックと紙くずを原料としたRPF(固形燃料)。

また焼却灰などを焼成・無害化した土木資材原料や、食品製造や調理過程で生じる食べ残し等の食品廃棄物から土木資材や堆肥発酵させた肥料(コンポスト)などに再生。99%の再資源化率を目指している。

.jpg)