山下ふみこオフィシャルブログ

2016.05.29

紫陽花の名所 in 香貫山

6月は香貫山の紫陽花を見に行こう!

香貫山に紫陽花の名所があることをご存知でしょうか?毎年少しづつ変化しています。今年は昨年よりも、もっと広く一面に白い紫陽花が開くことでしょう。

何時の頃からだろうか?数年前から、毎日、晴れた日はもちろん、雨の日も一本一本挿し木を植えていく、気の遠くなるような作業をコツコツやっている人がいる。

気が付いたら、そこは白い紫陽花が一面に広がり、それはそれは見事な景観になっていった・・・

こんな素敵な場所をたった一人の方が手掛けている。

それも私が大好きな真っ白なアジサイが一面に。梅雨の時期には、ますます美しく咲き誇っているでしょう。

2016.05.28

沼津市学校給食を考える会

「沼津市学校給食を考える会」は、今年で26年目を迎えるという。最初の立ち上げからみなさん関わっていて、息の長い活動を続けています。今日は2016年度の総会。

直営自校方式での給食の実現を目指して、25年間活動を続けてきています。

「学校給食は食育の柱」というコンセプトのもとに、市内の学校給食の直営自校方式の実現を求めてきました。

直営自校方式とは各学校に単独調理場があることで、子どもたちの五感を養い、温かいものや冷たいものを直前に提供できること、地産地消も生産者とつながりやすく、そして何よりも災害時における対応がより可能だということ。

奇しくも、熊本地震において、センター給食よりも、小規模対応の各学校の単独調理場はいち早く再開し、避難所にお弁当の供給ができたという。

今は、効率性や経費削減のもとに、センター給食にシフトしているが、改めて、今回の熊本地震の状況を考察し、それを教訓に学校給食の在り方を検討すべきだと考えます。

★★★給食費の変遷★★★

平成10年度 小学校3,960円・中学校4,730円

平成28年度 〃 4,600円・ 〃 5,490円

1食およそ300円ぐらいで栄養がバランスよく、しかも安全で安価で美味しい。

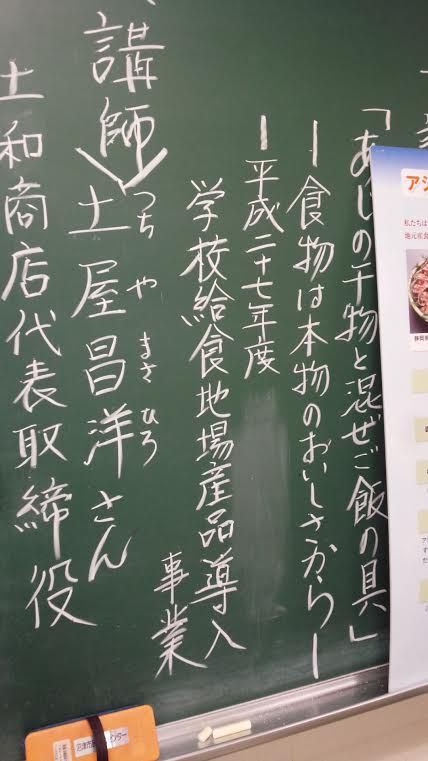

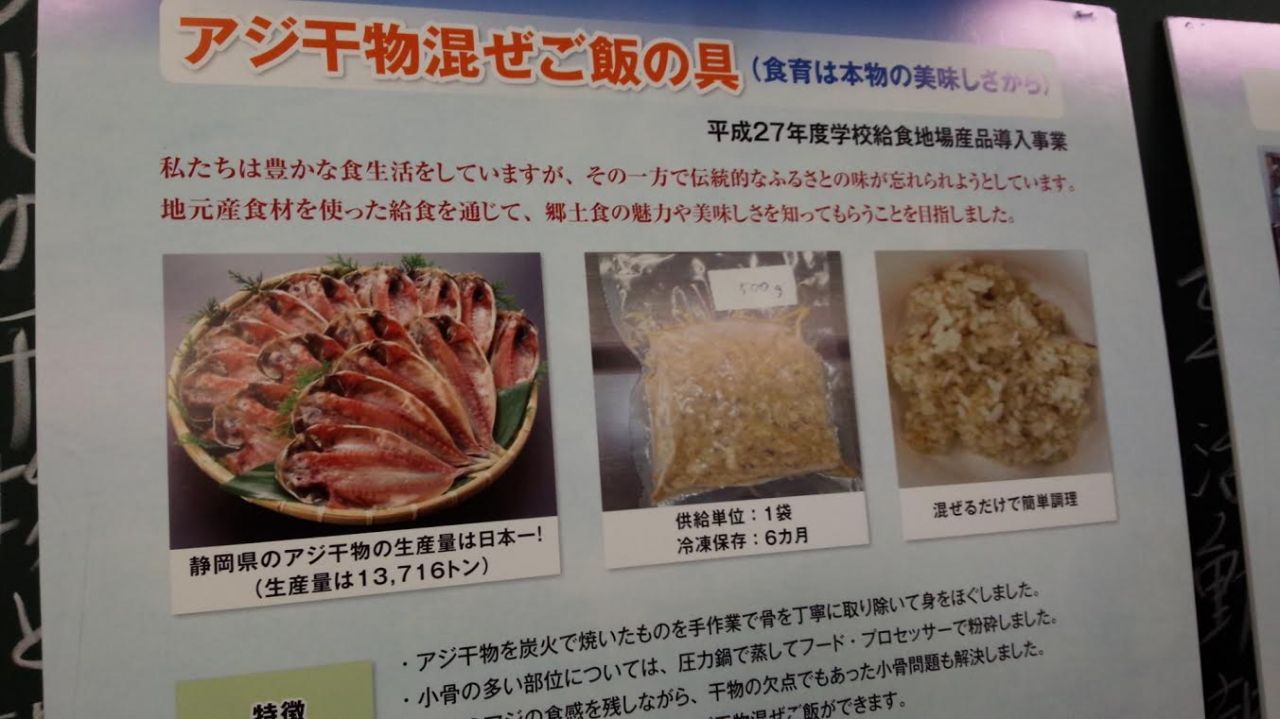

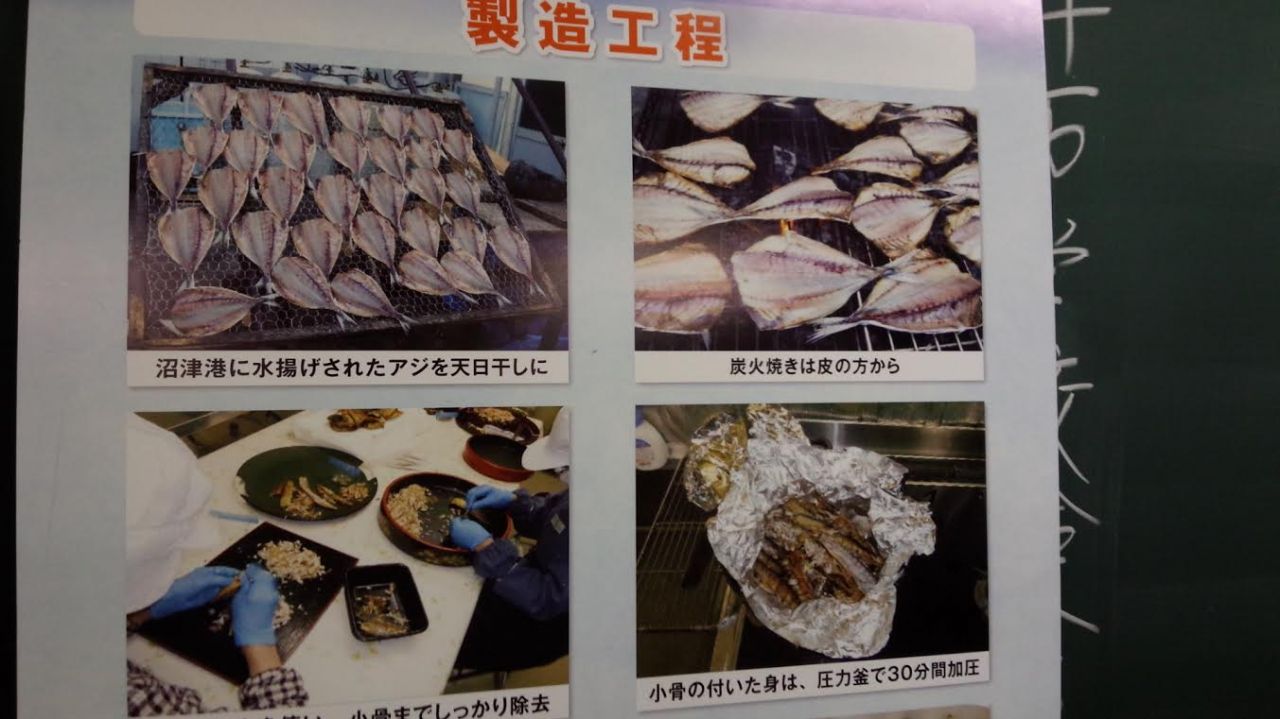

記念講演は沼津市にある土和商店の取り組みや沼津のアジの干物の歴史とアジの干物の美味しさについて伺う。

お話は土屋昌洋さん。そのお母さまからは、ザ!鉄腕!DASH !!の城島さんと山口さんが加工場に取材に来た時の話をしてくれました。

土屋さんからは、沼津が「あじ干物が日本一」になった理由やその変遷などを伺う。

大正時代は小田原からその方式を学び、家内工業として拡大。本格的になったのは、戦争が終わってから、駿河湾に定置網でアジが獲れたので、当時は100件ぐらいの水産加工場ができたそうです。

昭和40年代ごろはムロアジが主で、木箱で運んでいたが、冷凍技術が進み、発泡スチロールで輸送するようになり、大消費地に近いこともあり、高度成長期には干物加工屋は300件にも増え、沼津のブランドとして東京へ出荷され、全国シェアは70%にまで大きくなったという。

バブル期が過ぎ(~平成3年)、大型スーパーが卸しの市場にも台頭し、スーパーのバイヤーにたたかれる市場に様変わり。今では大変厳しい状況になっているのは周知のごとく。

しかし、土和商店は楽天がネット販売を始めたばかりのころに新聞で知って、直接電話でお願いし販売を始めたという。当時、楽天は10人ぐらいしかいなかったということで、まさかこんなに大きくなるとは当時は夢にも思わなかったという。

http://www.rakuten.co.jp/tsuchiwa/

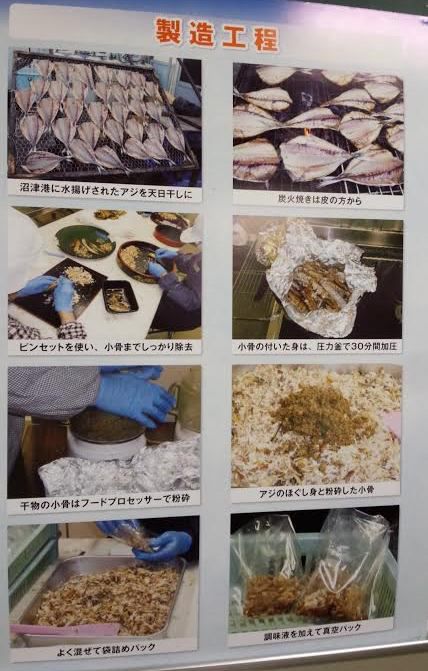

新商品の開発も手掛け、アジ・サバなどのお茶漬け商品(混ぜご飯の具)も、骨が丸ごと入ったカルシウムたっぷりの添加物を一切使わない商品。そして干物は天日干で丁寧に手間暇かけて作っているその苦労を、お母様が猫に持っていかれないように悪戦苦闘している様子や、TV取材でTOKIOの山口さんが上手にアジを開いたりしたことなどを楽しく話してくれたり、盛り沢山の大変充実した総会でした。

2016.05.27

アセットマネジメント in 浜松

認定NPO法人クリエイティブサポートレッツから浜松市役所へ向かう。

浜松市役所の財務部アセットマネジメント推進課の方から丁寧な説明を受ける。

印象的だったのは最後に「問題は建物の劣化より社会制度の劣化です」と話されたことに、私たちは大きく頷く。

浜松市は公共施設再配置計画を他市に先駆けて、平成21年から取り組んでいる。平成22年に再配置の基本的な考え方を示した「公共施設再配置計画基本方針」を定め、22年度~23年度にかけて個別計画を作成。

すでに全体の1496施設から26年度までに383施設を削減することを目標として取り組み、結果的には431施設を削減。そのうち、100施設の公民館などは地域に無償貸与し、全部で5億円の削減を図ったという。

431施設のうち、100施設は倉庫やトイレだという。

こうしていち早くこの見直しを実施してきた訳で、主にハコモノを削減するための段取りなど、地域の合意形成を図るために、ずいぶん丁寧な話し合いを重ねてきたという。また、それが基本的なことであるからと全くもっともな考えであるが、なかなかそうはならないのが現実である。

総務省から平成26年4月に全地方公共団体に、公共施設等の管理計画の策定を要請する通知が出された。

浜松市はは27年度に総合管理計画を27年度に策定した。

(沼津市においては総務省の最終年度の28年度中には何とか管理計画を立てると聞いている。それと同時に10年間の財政見通しも公表するとしている。)

浜松においては、公有財産売却業務については民間事業者に委託し、民間事業者の持つノウハウと顧客情報を活用し、売却物件数が増加している。

借地適正化計画も方針にのっとり、借地の解消や借地料の見直しなど、行政目的から普通財産へ移行したりしてその適正化を図ってきている。今後の取り組みとして新規の借地は原則禁止、既存の借地については、購入や返還により計画的に借地の解消に取り組むとしている。

行政財産の有効活用について

行政財産の目的外使用許可 :1229件・1億9121万9000円

自動販売機設置場所貸付 本庁舎:20か所・801万4000円

区役所他:140か所・4557万1000円

広告モニター (広告収入):368万4000円

マット広告 :29万1000円

椅子広告 :100脚・100万円

結構細かい、例えば、エレバーターに敷いてあるマットなどまでマット広告として収入を得て有効活用をしている。

廃校の利活用として、体育館や学校などを地域に無償貸与し、地域がまかえなくなったら民間事業者へ貸与していくという。

------★★★★★ 今後の取り組みにおける課題 ★★★★★--------

今まで目的をもって建てられたハコモノが、そのニーズが時代とともに変わり、当初の目的から、別の目的へ変更する場合、当初の目的で国からの補助金を得てる場合、補助金返還等の問題もあり、用途変更をするにもそう簡単なことではないようである。

問題は「建物の劣化より社会制度の劣化」

つまり、社会制度が追いついていかないことには、資産の管理計画や資産活用の取り組みは進んでいかないと感じた。