山下ふみこオフィシャルブログ

2016.05.26

NPO法人クリエイティブサポートレッツ NO3

のヴぁ公民館

http://cslets.net/nova-cc

障害のある人ない人、様々な人たちが利用できる私設公民館

障害のある方、引きこもりがちな方、居場所を探している方々、子どもや近隣の方々が、おしゃべりしたり、仲間を作ったり、哲学カフェなどの「かたりのヴぁ」もしている。

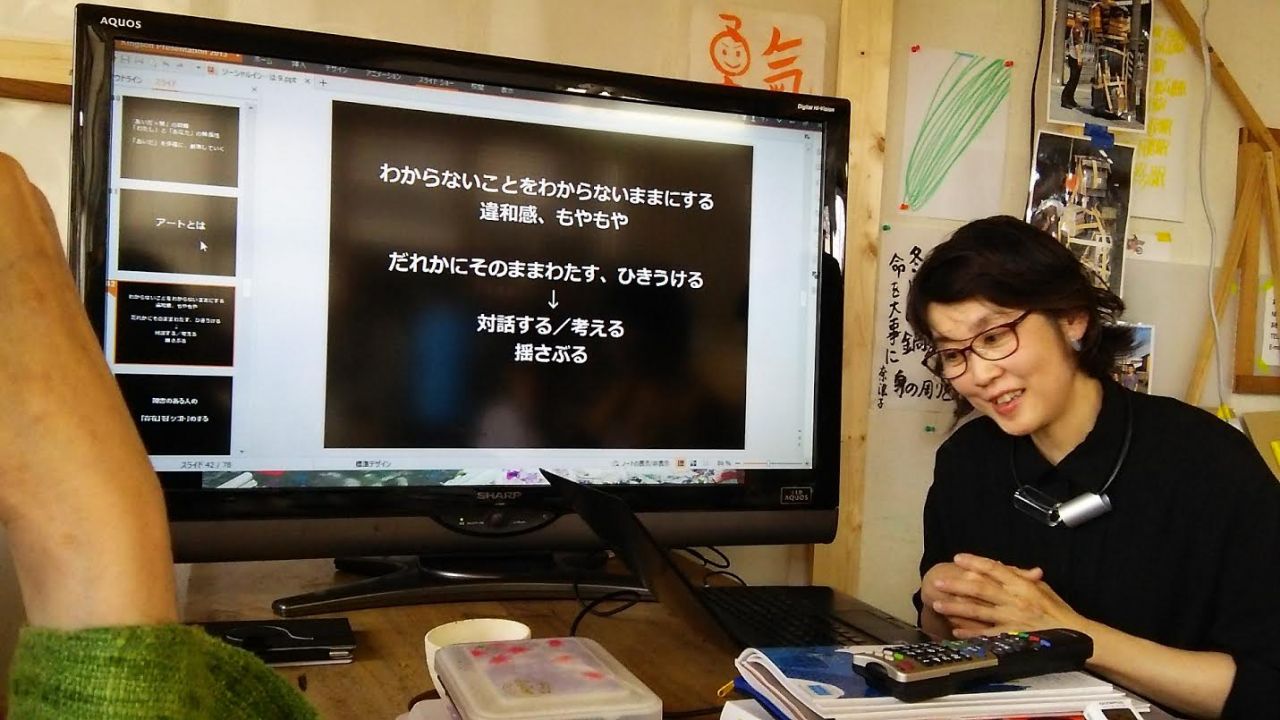

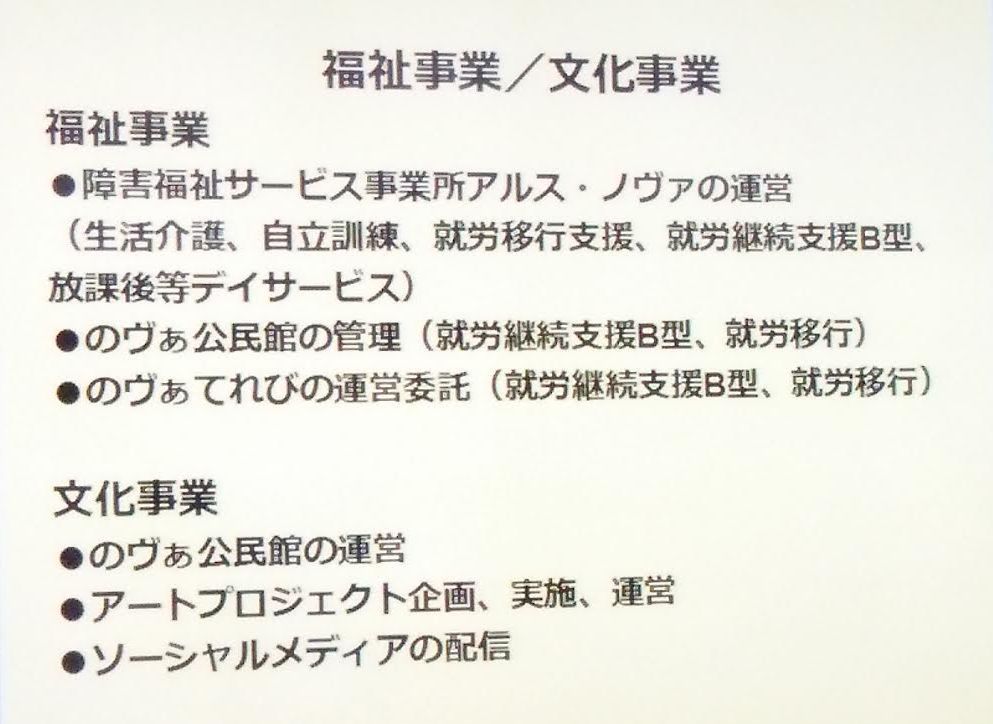

福祉事業と文化事業をしている。その事業は下記の写真に示す。

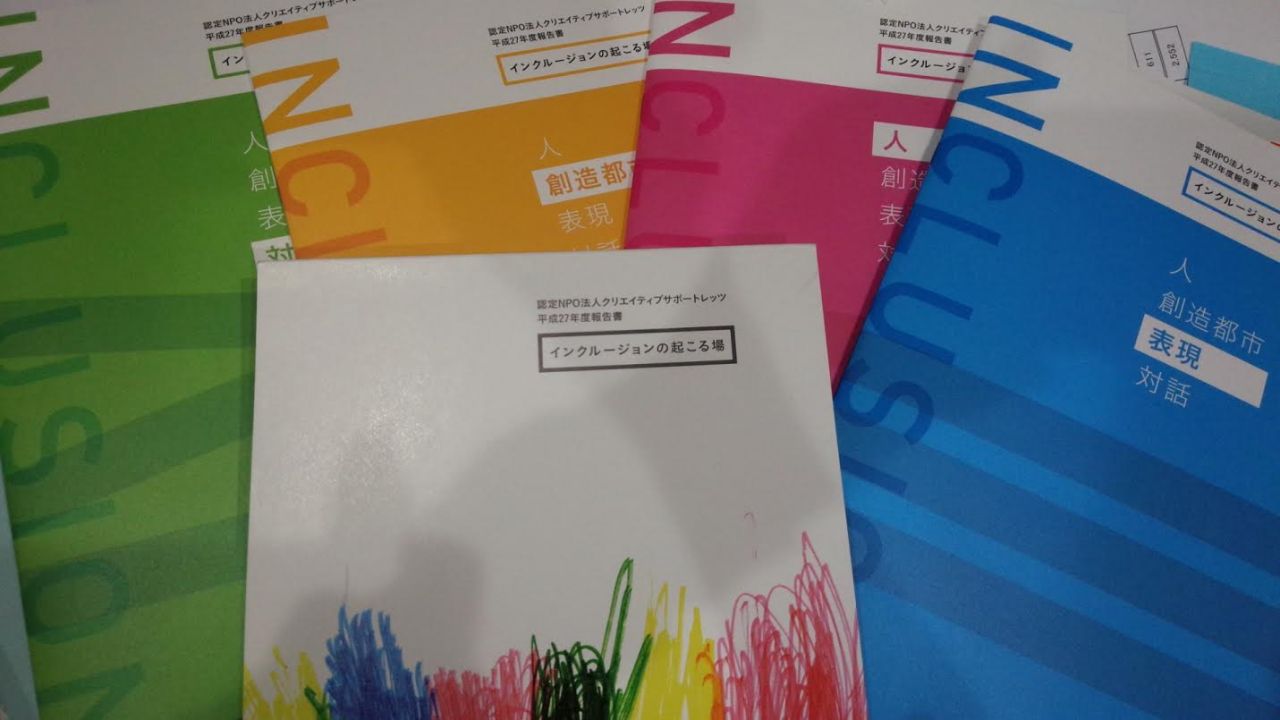

上の写真は、これから発売するNPO法人クリエイティブサポートレッツの

27年度の報告書「インクルージョンの起こる場」近日発売!

私たちがここで一緒に頂いた仕出しランチ¥320

3時間ほど二つの施設の見学や説明を丁寧に受けました。しかし、代表の久保田さんが言うには、本来なら見学メニューはもっと長いそうです。

なるべく長い時間をとって、この施設や事業の取り組みを理解してもらうことを期待されているんだなぁと感じました。確かにあっという間の3時間、本当に短く感じたものです。

ありがとうございました。

この後、私たちは次の研修場所・浜松市役所でアセットマネジメント計画の取り組みについてレクチャー受けに向かいました。

2016.05.26

NPO法人クリエイティブサポートレッツ NO2

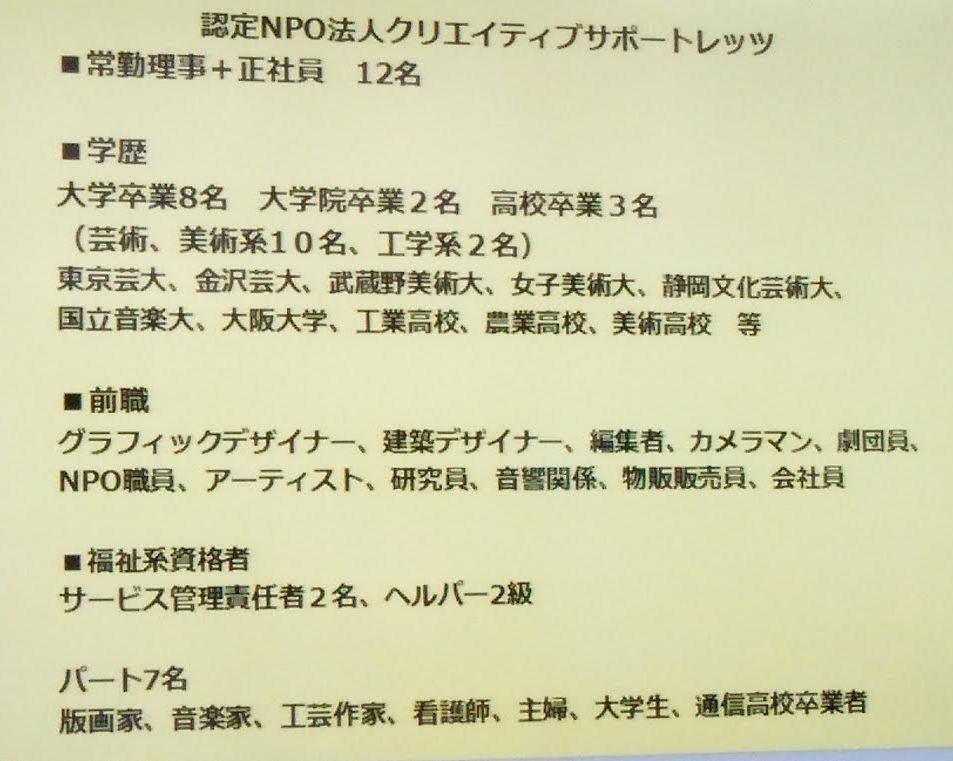

学生の研修機関にもなっているので、そのままここで、自分の人生を考えようと留まってしまう若者もいるという。特に知的の障がいのある人は、社会の一員として参加できることを目指す。

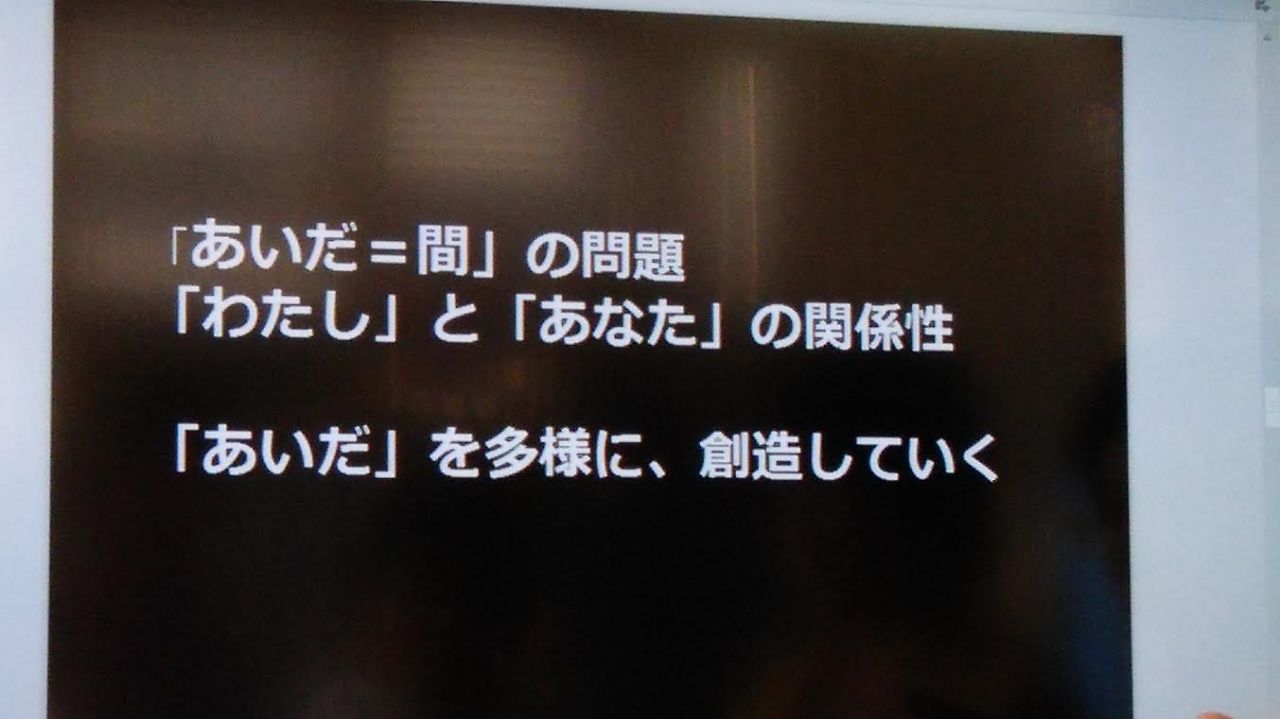

それは彼らを社会の枠にはめることではなく、彼らの持つ障がいを、自分を表現する力として、その表現力や特性を、音楽やアート、文化のつながりから、様々な場を提供し、そこで生まれる新しい「世の中」があることを発信し、いきいきと生きていけるまちづくりにつながっていくというもの。

スタッフの異色さもさることながら、すべてにアートが根底にあるように感じる。

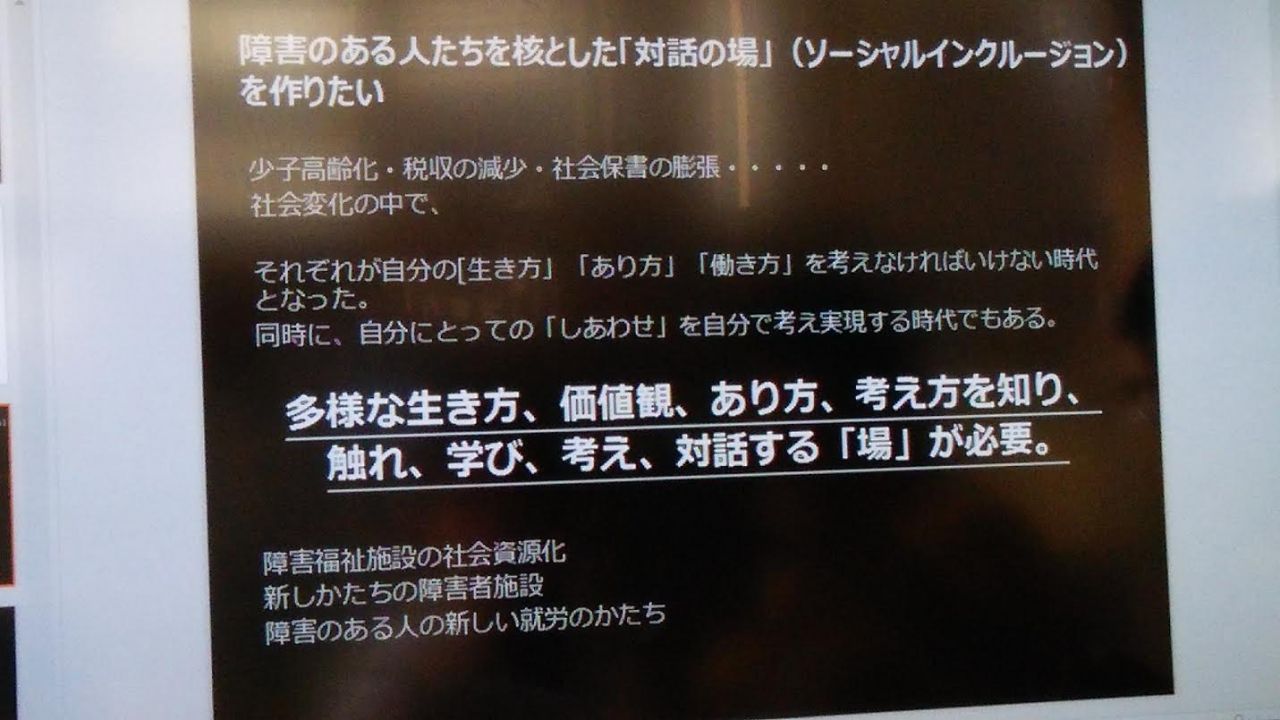

沼津で福祉に関わる人が嘆いていた言葉が印象的。「本当に障害のある人や介護の人の居場所づくりの問題を解決しようとするならば、福祉の窓口ではない、まちづくりの窓口に行かなければと・・・」

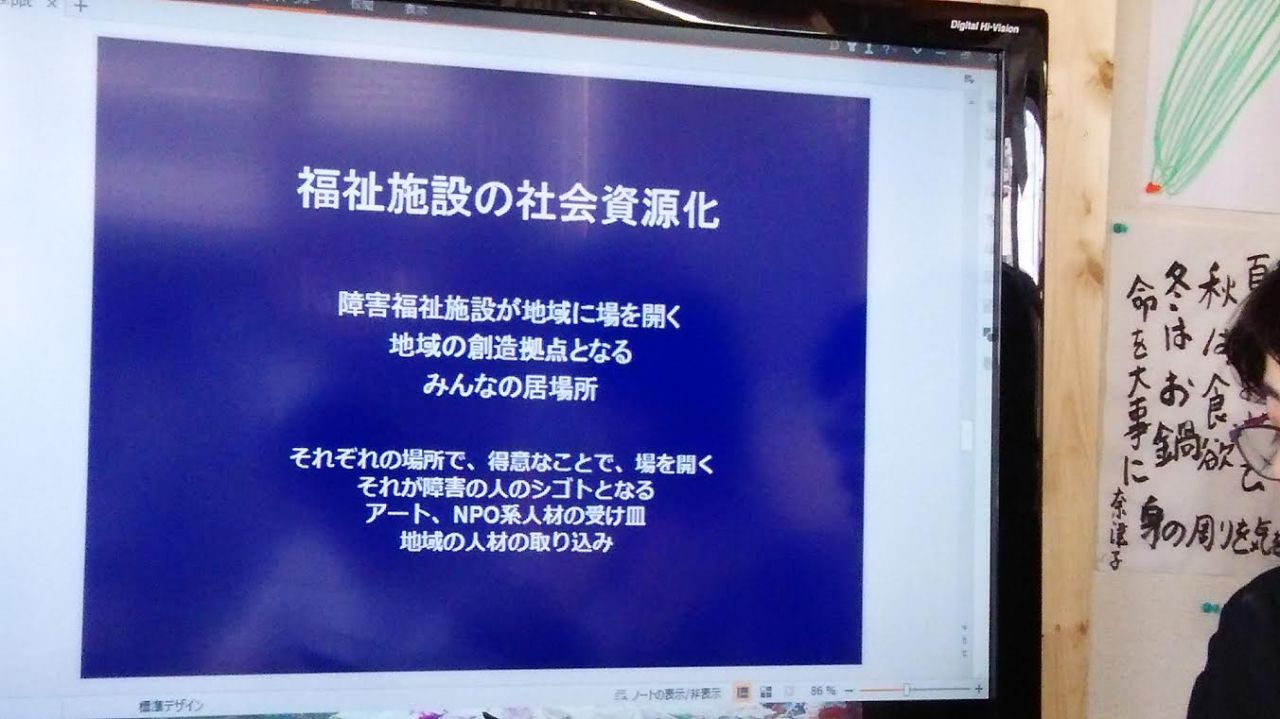

これからの高齢化社会や社会保障費の増大を問題にする視点から、障害や国籍、性差、年齢等、あらゆる違いを乗り越え、お互いが理解し、分かち合い、共生することができる社会づくりを目指すことをしなければだめなのかもしれない。レッツはそんな文化のつながりから新しい形の在り方を発信し、取り組んでいる。

2016.05.26

NPO法人クリエイティブサポートレッツin浜松

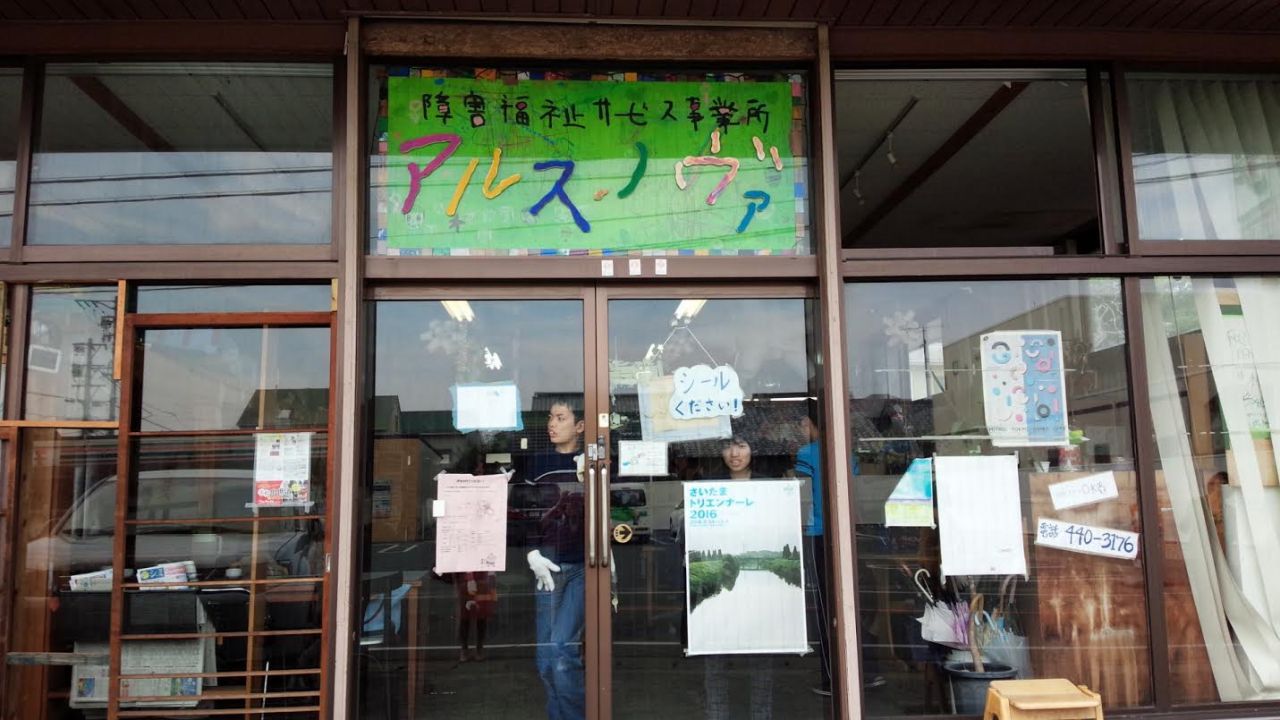

県内の無所属女性議員を中心とした「なないろの風」第4弾は浜松での研修。介護民俗学の提唱者・六車さんの勧めもあって、念願の障害者福祉サービス事業所「アルス・ノヴァ」と「のヴぁ公民館」を視察する。

そこでの体験は衝撃的なものであったわけで…

余りにも多くの事業に挑戦していて、いったい此処は何屋さん?って思うほど楽しいことやわからないことが満載。そして、スタッフも利用者さんも見分けがつかないほど、其々が自由にでも寄り添って楽しんでいるように見える不思議な空間。

これらの運営は認定NPO法人クリエイティブサポートレッツ

http://cslets.net/introduction

”あたり前からあるがままへ”

~人が幸せに生きるとは~を考える現場がレッツ。様々な人が、様々な表現活動を実現するために事業を行い、それぞれの人権を尊重し、いきいきと生きていけるまちづくりを行っていこうとしていることが、本当に感じられる。

4階建てのビルはすべてアルス・ノヴァが借りている。

障がい者福祉サービス事業所アルス・ノヴァ

http://cslets.net/arsnova

「障害のある人が、様々な人とのつながりの中で、その人らしく生きていける生活環境づくりを」

人としてプライドを持って生きること、まさしく人権を尊重した取り組みを行っている。

其々がその日の気分次第で過ごす部屋がいくつかある。

そしてたった一人に、その人が満足するまで寄り添うスタッフ。でもそのスタッフが楽しんでいるってちょっと信じられない光景。ドラムや電子オルガンやギターが雑然とおかれ、ガンガンにロック?を即興で演奏している。そこには楽しんで踊っていたり、聴き入っていたり・・・

私たちがいる間中演奏が続いていたから、きっと3時間以上は・・・芸大の音楽を出ているスタッフがドラマーで、その演奏たるもの半端じゃないし、このすごさって、生ライブで聴いたものしか分からない。

上記の写真:クリック→拡大

代表の久保田さんは芸大を出てから建築家として仕事をし、出産後すぐに復帰するつもりでいたが、その子が重度の障害があり、そこから彼女の活動が始まる。

この施設はすべてオープン。予約さえすれば、有料で見学ができ、○日間の体験コースで学生を受け入れたりしている。

障害福祉施設の社会資源化を目指し、その施設に多くの外部の人たちを受け入れることで、そこにいる人たちの就労の場にもなり、見学料等は運営や工賃にも繋がっていく。