山下ふみこオフィシャルブログ

2016.05.22

第78回・香貫山影奉仕

第78回目の影奉仕の活動。今日はカニ甲羅の東側から昇る登山道が、草茫々なので、そこの草刈りと、トイレ周りと公園周辺の枝打ちなど。お天気が良すぎて、仕事も時間延長したせいか少々オーバーワーク。

水分補給には十分気を付けましょう。

すっかりきれいになった登山道。

毎日、山に登ってくる人がコツコツ草刈りをしていたのだけど、やはりみんなで取り掛かれば、仕事は早いと納得していました・・・そりゃぁ、そうだ。みんなでやれば大変さも半減するし・・・

枝打ちした木々の中で実生のミカンの木は鋭いとげがあるので、棘をとってから短く束ねている。収集してくださる方が棘でケガをしないようにという配慮から。束ねている紐は、畳屋さんから不要の畳のヘリをもらってきたもの。いつもやりだすと次から次にと仕事ができて、あとでへたばらないかと心配になるほど。これから暑くなるので、体調管理には気を付けましょう。

2016.05.22

ちいさな本の家オープン

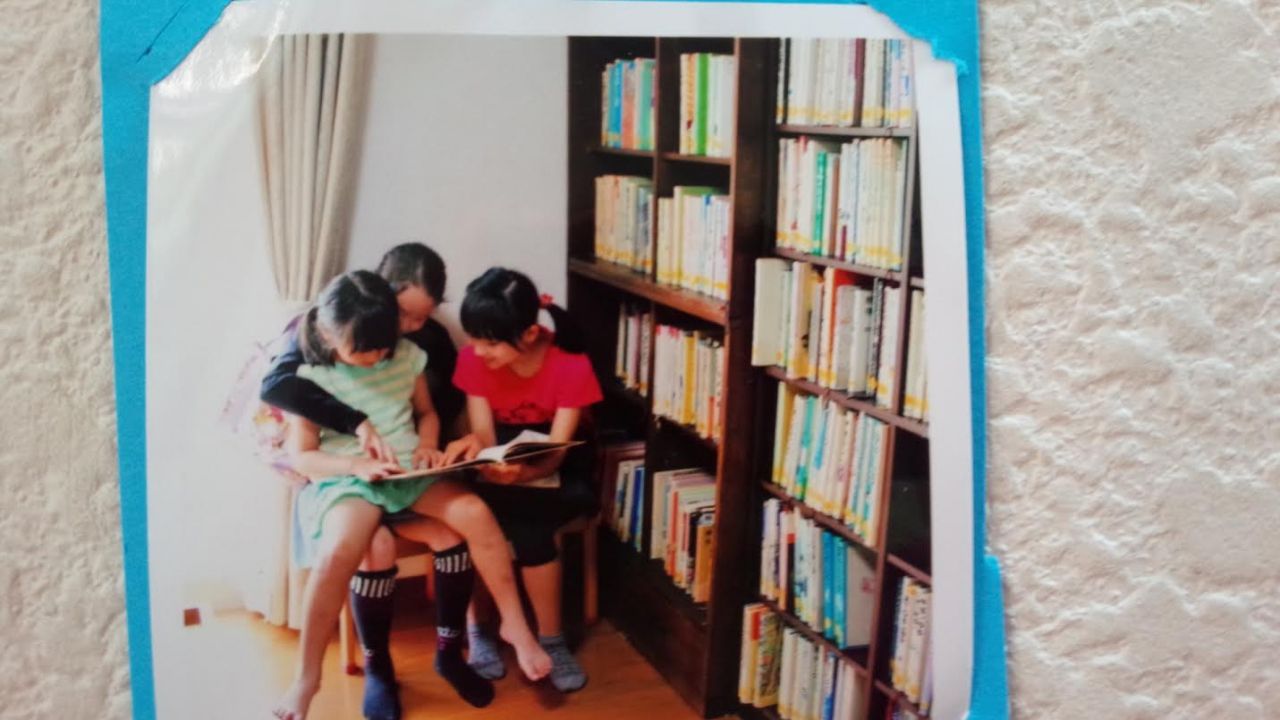

5/21東原のニュータウンに「ちいさな本の家」がオープンした。

それはそれは素敵な子どもの図書館。もしかしたら日本中で一番小さくて、厳選された蔵書の豊富さと、すべて女性たちのボランティアで運営しているなんて他にあるかしら・・・

1978年に第1号館として、沼津のイトーヨーカドーに「子ども図書館」がオープンした。

それから2009年に31年間の歴史に幕を閉じたが、7600冊の絵本や児童書は市が受け継ぎ、南口駅前の「沼津っ子ふれあいセンターポッポ」の中にある「沼津子ども図書館バタポン」に、乳幼児の絵本の一部が置かれている。しかし、残りの3000冊以上の蔵書は倉庫に眠ったままだった。

眠ったままだったのが、東原ニュータウンの住宅地に「小さな本の家」がオープンし、6年ぶりにその本たちが子どもたちと再会を果たした。

お母さんたちのアイデアが部屋中にいっぱい。この家すべてが子どもやお母さんが楽しめる空間になっている。

児童書や絵本、そしてピアノ演奏は1階。2階には人形劇等のできる部屋もある。

今日は東京から絵本を寄贈してくれた方やご近所さんはもとより、多くの子ども連れの方が訪れていた。

小鳥のさえずりやお茶の香りが漂ってくる愛鷹山の住宅地に、夢のいっぱい詰まった「ちいさな本の家」がオープンした。

毎週土曜日10時から午後4時まで(第5土曜日はお休み)

2016.05.18

障がい者と共に避難訓練 in BiViぬまづ

5/17雨の中、沼津駅北口の商業施設「BiViぬまづ」で、「あしたか太陽の丘」http://www.a-taiyou.jp/about/about.htmlと県立沼津視覚特別支援学校http://www.edu.pref.shizuoka.jp/numazu-sb/home.nsf/IndexFormView?OpenViewの皆さんと一緒に毎年合同避難訓練をしています。

この避難訓練をするきっかけになったのは、2011年(平成23年)3月11日午後2時46分に発生した東日本大震災によって、ここ沼津においても、東海道線や新幹線がストップし、多くの帰宅困難者が出ました。

その時、駅に集まった多くの方々は沼津駅北口前にある商業施設ViBiに一時避難をし、遠方の方はここで一夜を明かした方もいたようです。その時、車いすの女性もいました。

BiViのスタッフさんが初めて経験した避難誘導、その時のことをきっかけに、翌年から、障がい者と一緒の災害時の避難訓練が始まりました。

当初、避難訓練は障がい者と一緒に行う避難訓練のマニュアルは、静岡県や沼津市に聞いてもなく、それから試行錯誤で始まった訓練です。

商業施設というのは、いざ災害時には、避難者の受け入れも避けては通れない問題です。

多様なケースも視野に入れながら、障害者と一緒の訓練をすることは開店前の時間を利用するので、朝早くからなので大変なことだと思います。

しかし、熊本地震の状況を聞くにつけ、災害弱者といわれている方々の避難の受け入れはまだまだ整備されていないと状況です。こうして民間の施設が取り組む避難訓練に地域の方々と力を合わせた訓練こそ大事だと思いを新たにしたのです。