山下ふみこオフィシャルブログ

鉄道高架

2018.09.26

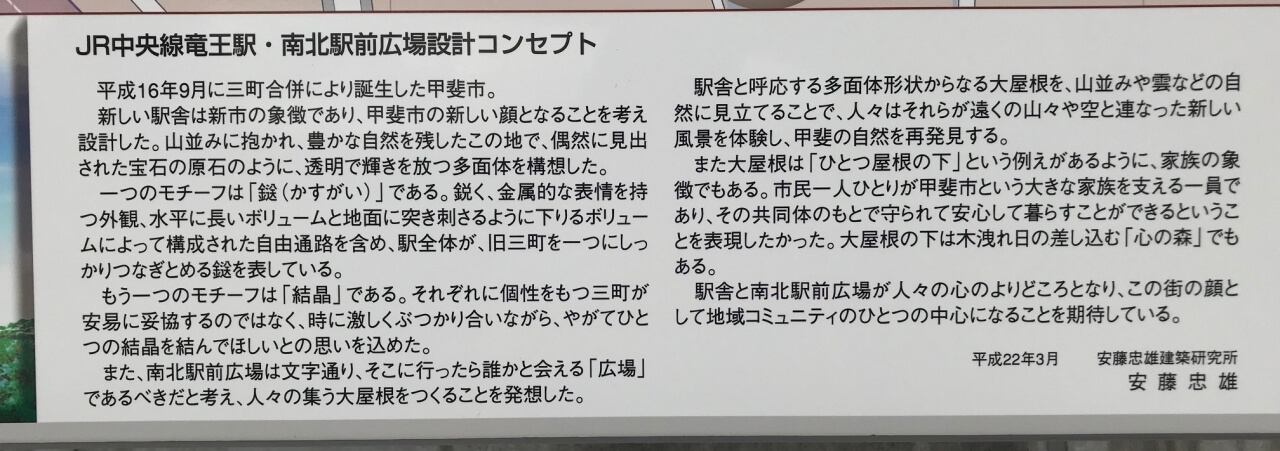

竜王駅の南北自由通路by安藤忠雄

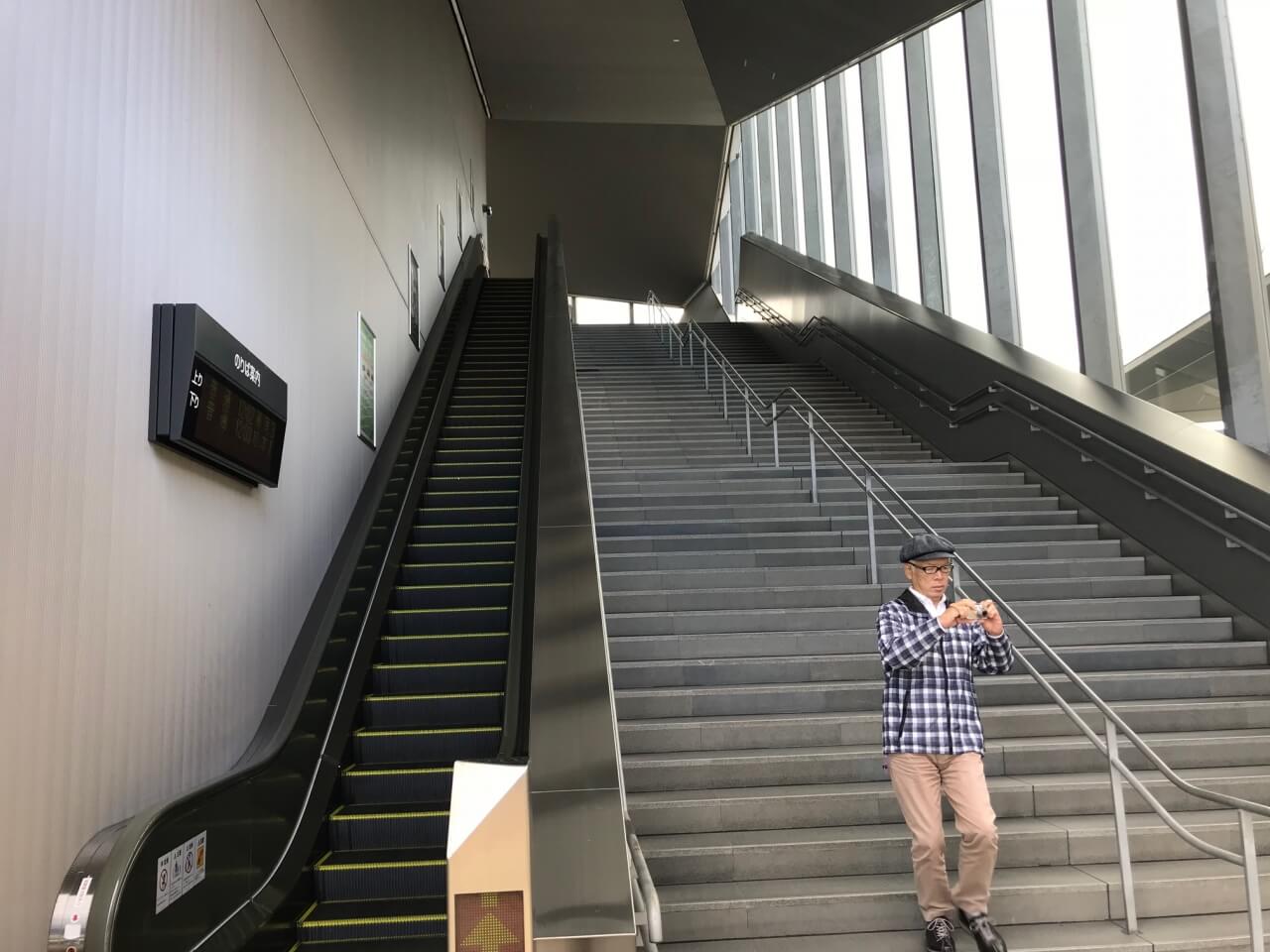

前々から行きたいと思っていた建築家・安藤忠雄氏による甲斐市の竜王駅にある南北自由通路と橋上駅を友人と見学(9/26)に行く。

JR中央線によって市街地の南北が分断され、北口への出入り口がなく不便だった竜王駅。平成の大合併(H16)によって、橋上駅舎と南北自由通路はH20・3月に全面供用開始された。利便性が向上したのは言うまでもないが、世界的な建築家・安藤さんが設計監理を手がけ、芸術的な建造物としても甲斐市の中核的な存在となっている。

1日の乗降客数5000人 総工費25.6億円

竜王駅の南口、北口も巨大な屋根と巨木が印象的である。ロータリーの中心に大空に向かってそびえたっているシンボルツリー。

↓南口のケヤキ ↓北口のクスノキ

駅舎には市の行政情報や観光案内情報が設置。また、この広い南北の通路の利用方法は面白い空間利用ができそう。

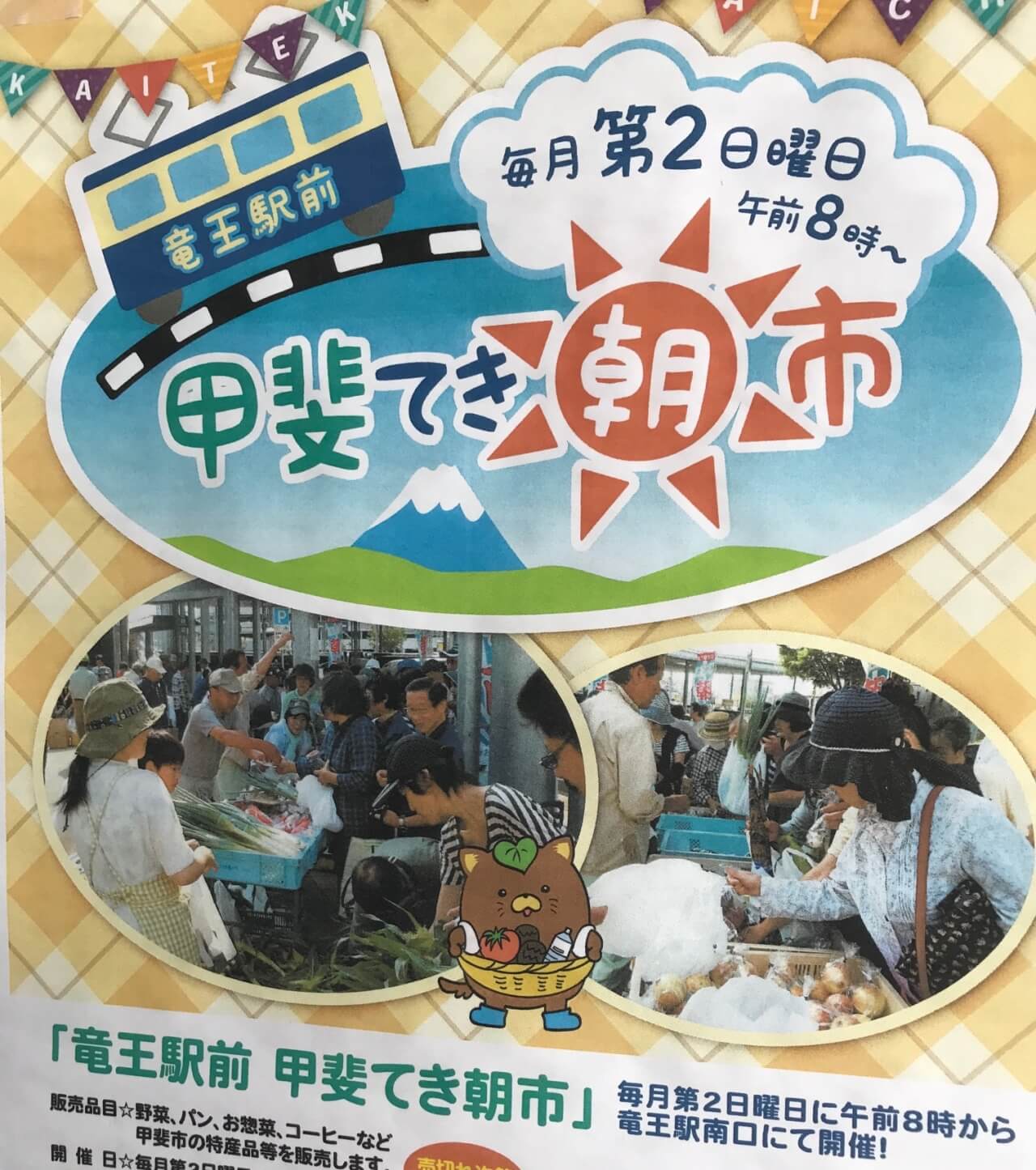

広場では巨大な屋根によって守られているので朝市も開催されている。

1時間無料の駐車場や駐輪場も整備されている。

また、高齢者や障がい者の方々にも利用しやすいバリアフリーの整備がなされている。

この駅舎がこのまちの顔として、市民が誇りを持てる駅になっているのではないだろうか。

また、安藤氏もこのまちの顔として地域コミュニティの一つの中心となることを期待している。

2018.02.07

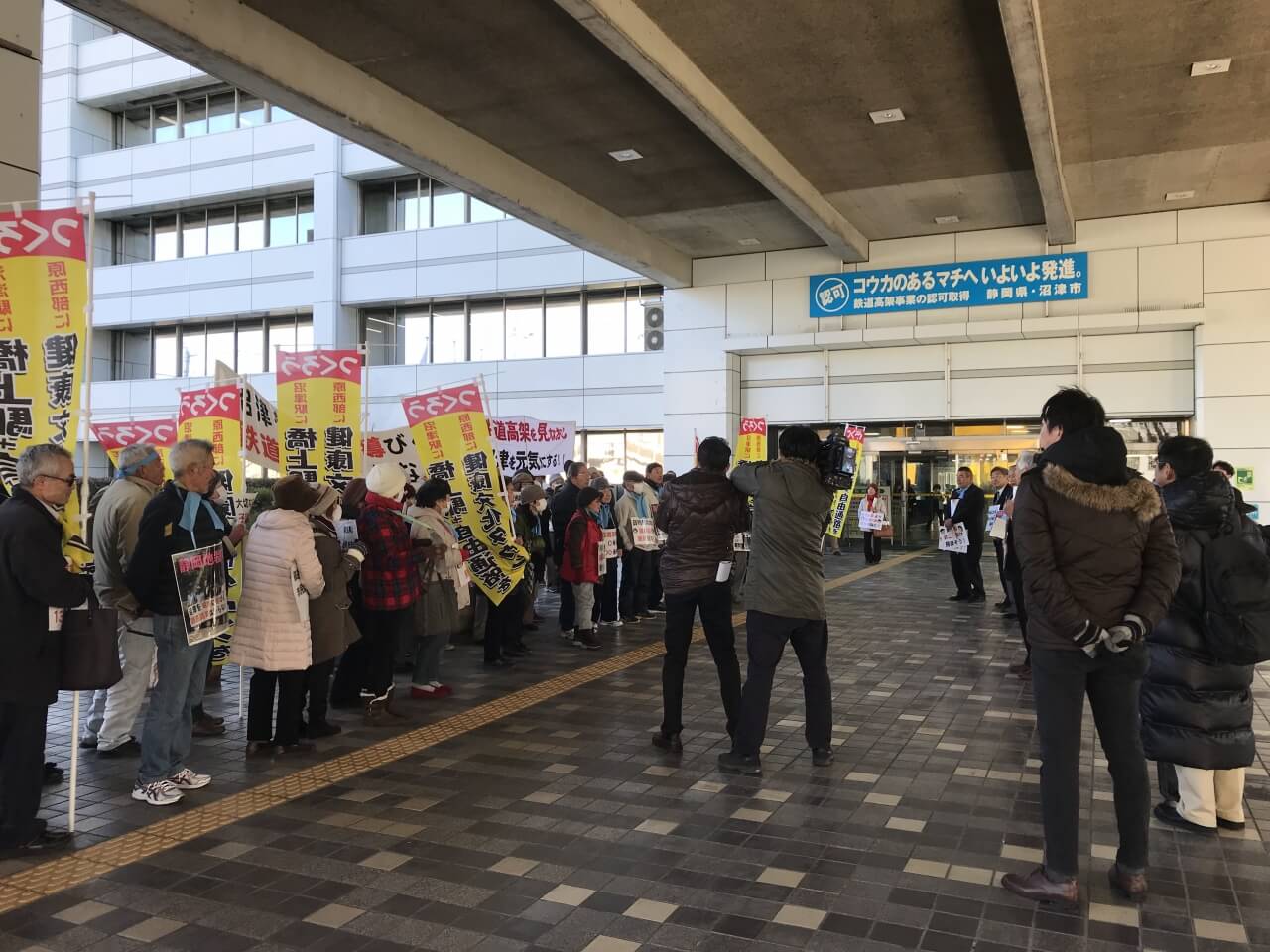

土地収用法に基づく土地調査費に抗議

鉄道高架事業に伴い、今ある貨物駅機能を原に移転するためには、新貨物駅用地を取得しなければならない。しかし、高架事業そのものの公益性について、今裁判で闘っているさなかに、市長は新年度予算に取得できていない土地について、土地収用法35条による立ち入り調査をするための予算5500万円を計上した。

この事業に多くの市民が疑問を持っているにも拘らず、そして、まだ30人以上の地権者がいるにもかかわらず、人道的な手段ではなく立ち入り調査をするという。

それに対して、抗議するために市長へ抗議文を手渡すために多くの市民が集まる。

市民の抗議と要望は収容法第35条に基づく土地調査を行う前に地権者や市民の声を聴く場を設け、事業に対する財政的な事を含めて正しく判断できるための正確な情報提供を求めた。

しかし、この日は残念ながら、市長も副市長2人も不在ということで、沼津駅周辺整備部の梶部長が対応し、代表者の方々のそれぞれの意見や要望に対して、市長に伝えることを約束していた。

しかし、その場でメモをしている様子はなかったが、「議会前までには返答をしてください」と念を押されていた。

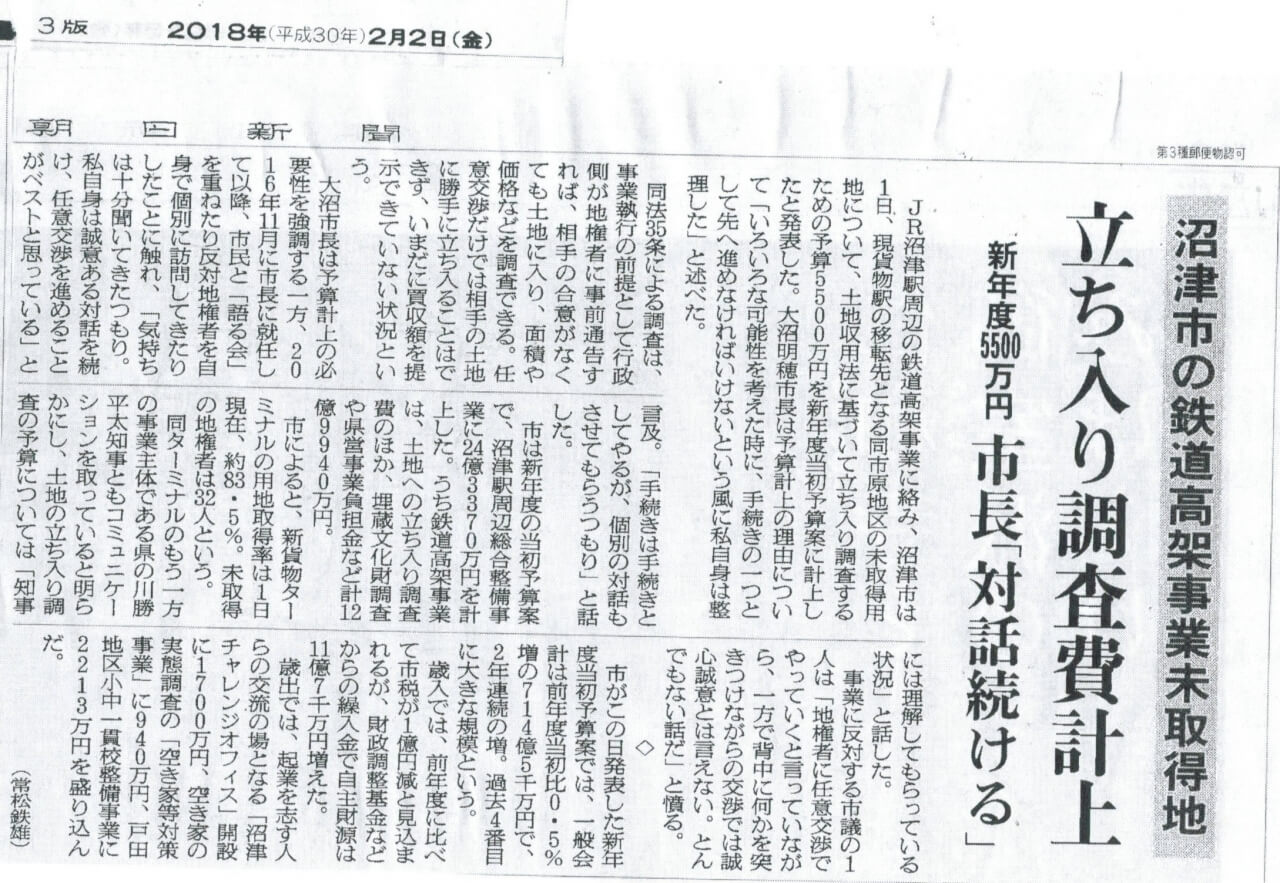

下記は東京新聞2/7

2/6強制収用に関わる土地調査費を計上したことに反対する地権者や市民が、調査費撤回の抗議を申しれるため多くの市民が集まる。

2018.01.31

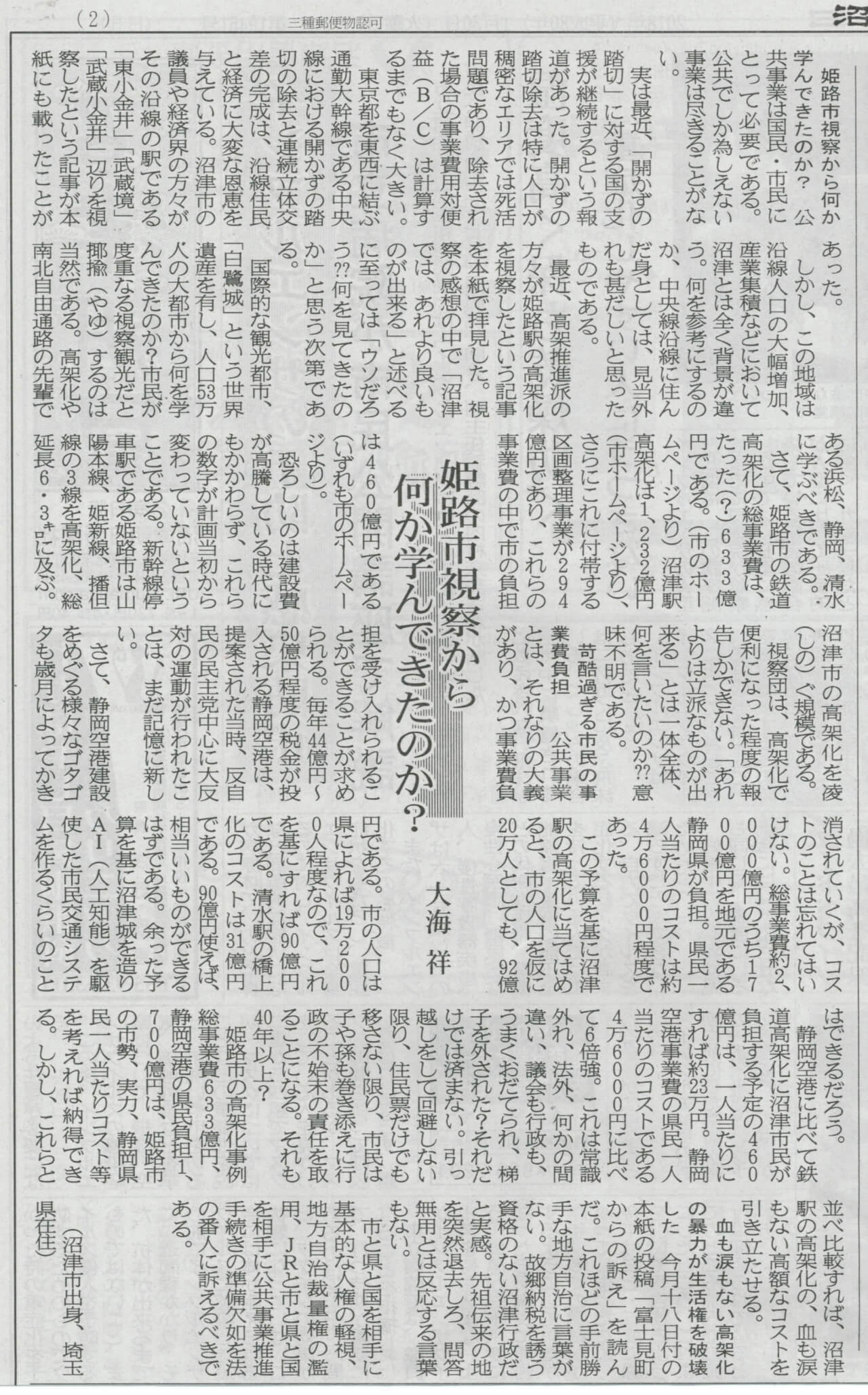

鉄道高架は静岡空港の1人当たりのコスト6倍

1/30(火)の沼朝の記事に「静岡空港の総事業費2000億円のうち1700億円は県が負担。県民一人当たりのコストは4.6万円という。」

私も高架事業の試算をしてみた。鉄道高架は総事業費1232億円、そのうち沼津市負担は462億円。市民一人当たりのコストは23.7万円(人口 19.5万人)となる。空港よりも5倍以上のコストが市民の負担になる。筆者はさらに姫路市の高架事業についても言及している。人口規模が3倍であり、財政規模も3倍違うわけで比較すること自体成立しない。筆者は「姫路市の高架視察で何を学んできたのか?」と厳しく追及している。

姫路市視察報告の記事もあるので合わせて掲載する。

2018.01.16

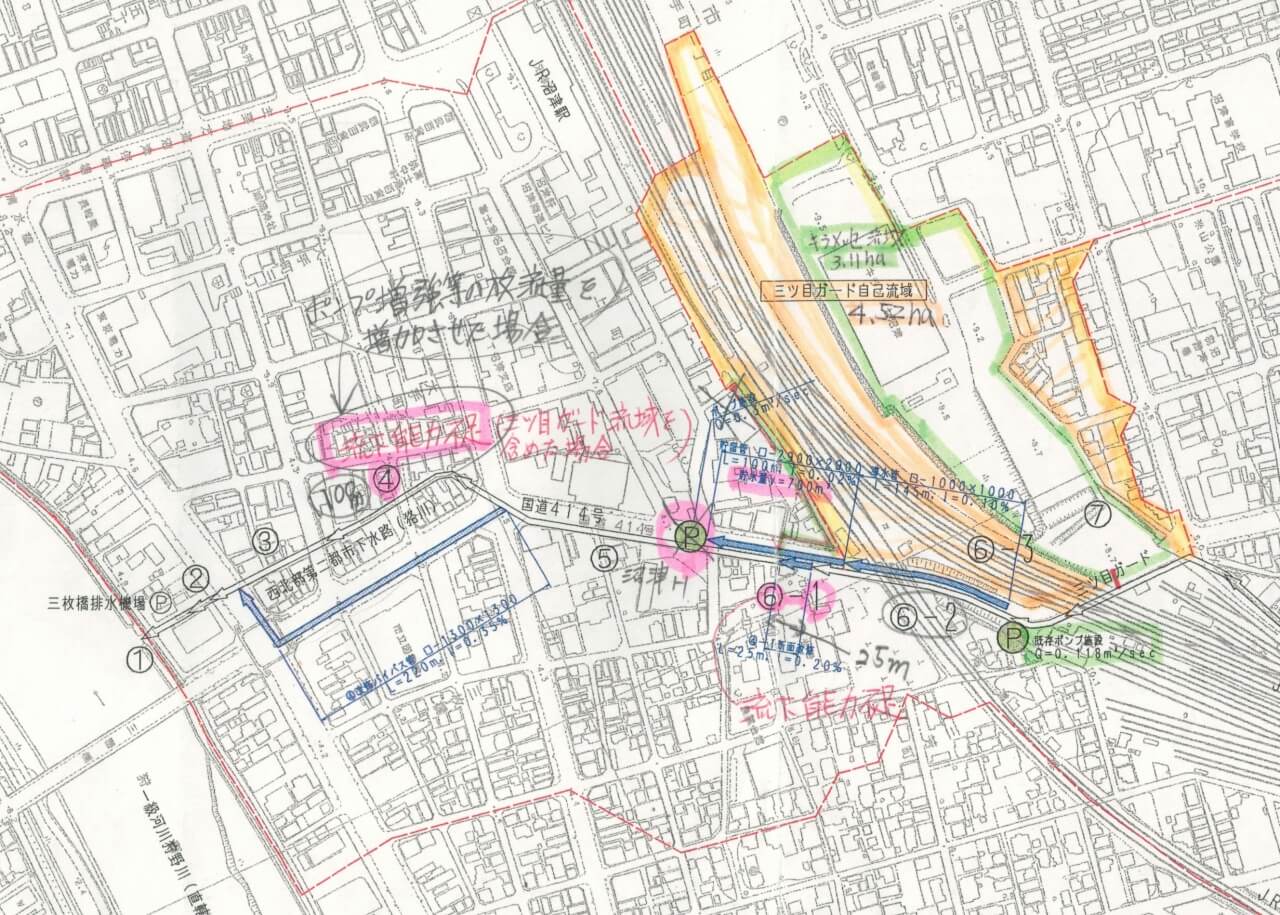

三ツ目ガードの冠水と鉄道高架との誤解NO3

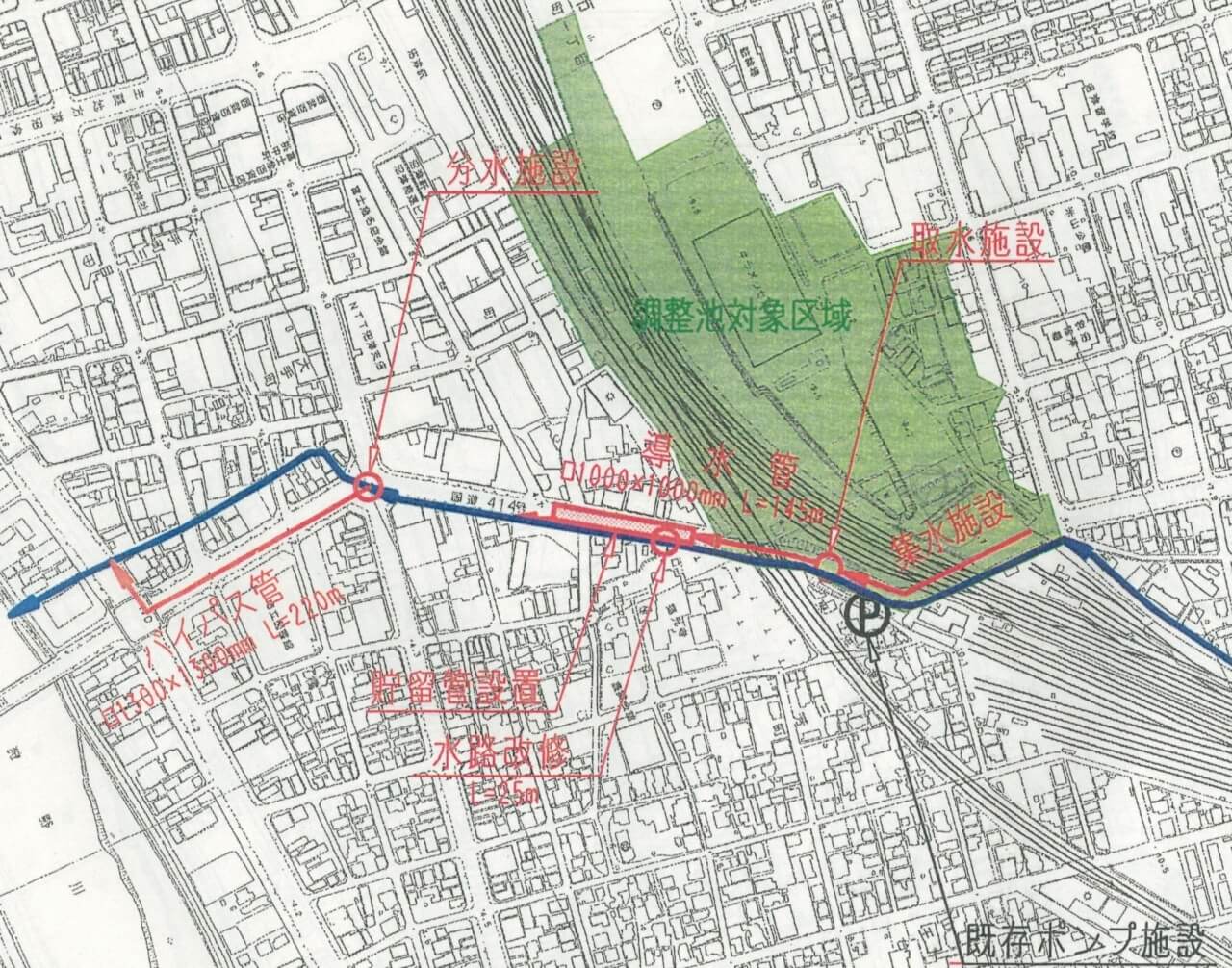

静岡県は最終的にcase1~case5までの5つの浸水対策案を提示し、その中でベストな案としてcase3を工法検討を進めている。その案を下記の図に示していく前に、調整池について問題提起していきたい。

★★★三つ目ガード流域に対して必要な調整池がない★★★

三つ目ガードの自己流域の(緑色)4.52ha+(オレンジ色)3.11haの7.63haの流域面積に対して、調整池を設けなければならない。

本来ならば、7.63haの区域内調整池流入面積に対して、必要な調整容量は6615.21㎥。

しかし、確保されているのは、プラサヴェルデの駐車場地下に調整池322㎥とその東側にある暫定調整池400㎥とその北側にある2号公園地下にある調整池605㎥しかない。

322㎥+400㎥+605㎥=1327㎥が現状の調整池の容量であり、

不足する調整池容量は6615.21-1327=▼5288.21㎥

つまり7.63haの開発区域内の流域面積に対して、本来ならば必要調整池は6615.21㎥だが、現実は20%の調整池しか確保できていないということになる。

なぜ、必要な調整池の容量にならなかったのか?

「沼津市開発許可指導技術基準」がある。開発行為を行うときは、調整池等の設置基準が示されている。

そのなかに、「1000㎡以上の開発行為にあたっては、放流先の排水能力について検討を加え、必要に応じて調整池は設置する。ただし、放流先の河川管理者との協議により、設置しないことについて同意を得た場合はこの限りではない。」と示されている。河川管理者とは狢川の場合「沼津市」である。

当時(H23・12月キラメッセぬまづ建設着工)は、今よりこの基準が厳しくなかったと聞いている。

一般質問において

私の質問:7.63haの面積において、必要な調整池の容量はどのくらいか?

当局答弁:沼津市の開発基準により算定すると、7.63haの開発行為面積に対して、6615㎥の容量の調整池が必要になる。

私の質問:必要な調整池の容量が先ほどの答弁で6615㎥だと。それに対して、今実際に設置されている調整池の容量はどのくらいか?

当局答弁:既存の調整池の容量は1327㎥である。

少なくても、今の段階で必要な調整池は確保されていない。H29.7/13no降雨量は46mm/h(9mm/10min)で、2時間半三つ目ガードは通行止めになったが、幸運にもH29は1回だけの通行止めだったが、今後の局所豪雨を考慮すると不安はさらに募る。

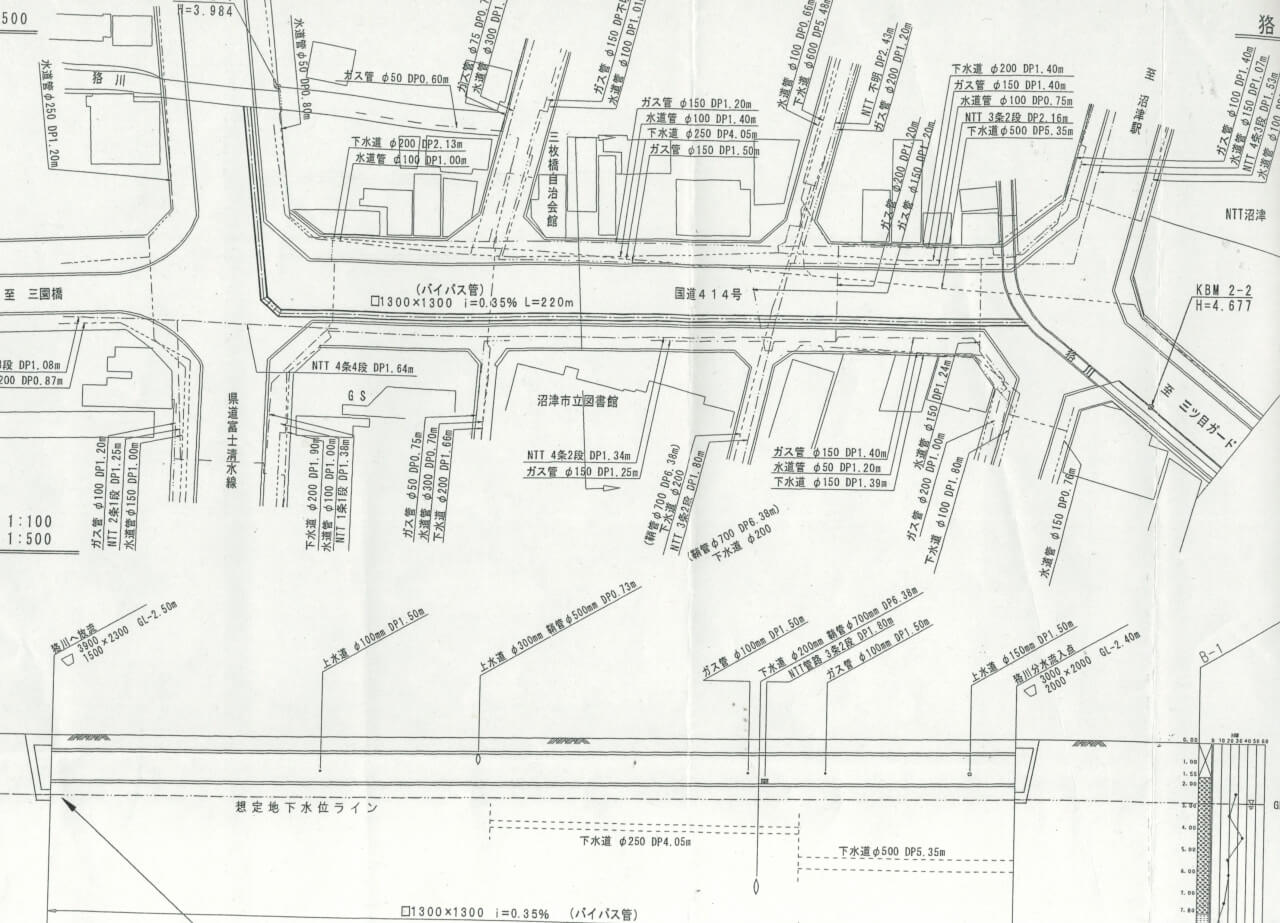

下記はcase3の改修計画を示した図である。(図をクリックすると拡大)

★★県が示した改修案★★

上の図の⑥-1区間(25m)は⑥-2区間と同じ構造の断面改修案。

この区間は狢川の流加能力が不足しているので、国道414号下に、調整池施設(貯水管700㎥)を埋設することによって、ピーク時流量の一時貯留による改修案。

④区間(100m)は水路両側に家屋が密集し、河道の拡幅は困難であることから、流下能力が不足する区間は国道414号下のバイパス水路を計画。

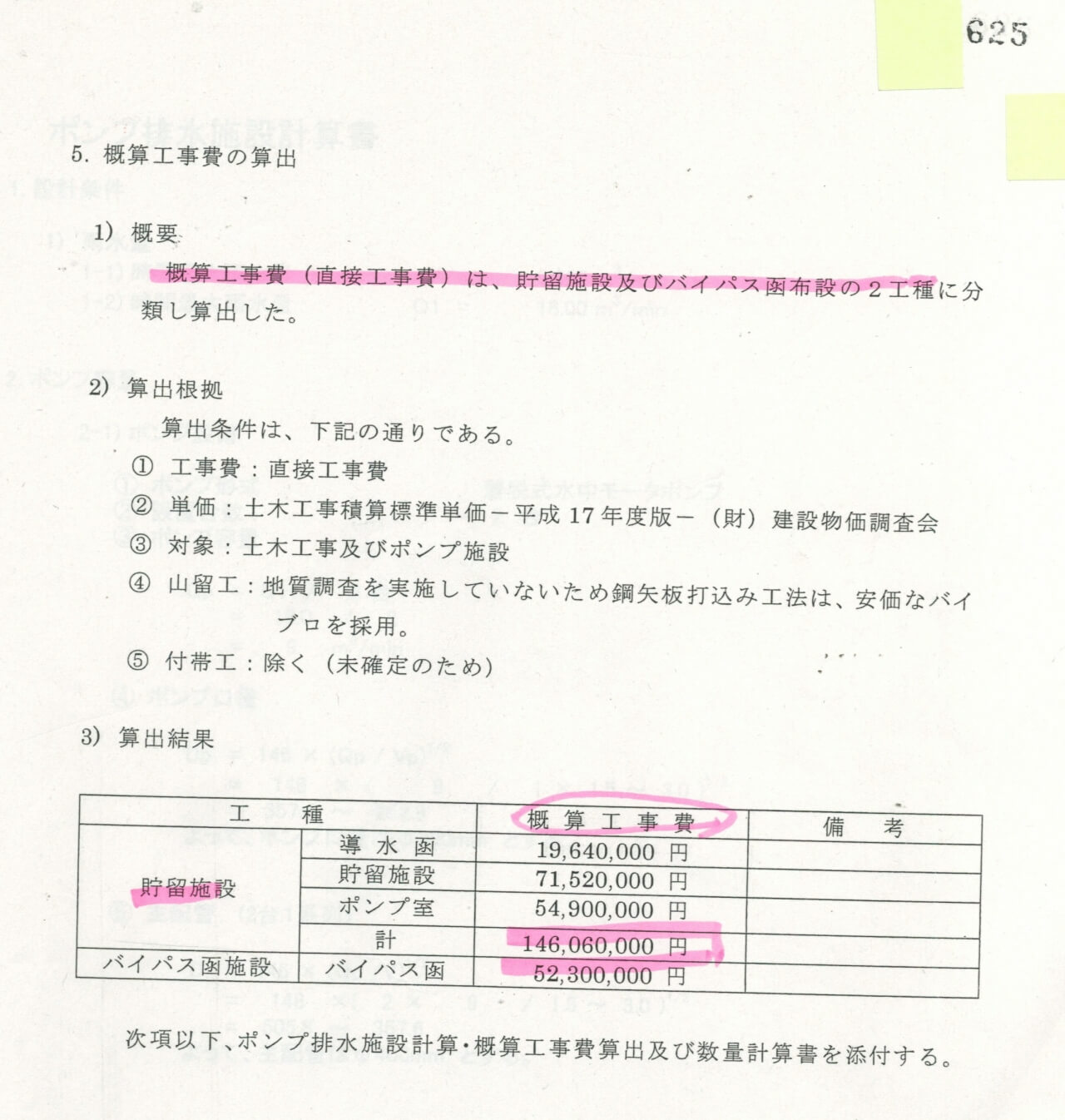

以上の計画が、概算工事費として、算出されている。算出結果においては、その根拠を示した貯留施設直接工事費(1億4606万円)やバイパス施設直接工事費(5230万円)の工法から作業員の数量、単価まで算出されている資料が添付されている。

700余ページにわたる報告書の巻末に協議記録簿としてH17.2/10~3/25まsでの6回行った打合せ記録がある。

第1回:業務内容は「冠水原因を把握し、道路施設、都市下水路(狢川)施設を含め、その対策計画を模索していきたい」とある。

第4回:今後の方針は「改修計画の方針について、庁内及び沼津市と協議を行うため、最終決定は追って報告を頂ける。」と、業者側は思っていたようである。しかし・・・未調整に終わった・・・

第5回:浸水対策計画について

三つ目ガード流域については貯留管で対応する。

狢川については、バイパス水路設置で対応する。貯留管・バイパス水路はボックスカルバート工法とする。

「事業主体(静岡県と沼津市)について未調整である。」

第6回:成果品の提出、業務完了

協議の場に沼津市は1回目のみ参加。その後、沼津市と協議することはなく、この計画は日の目を見ることなく終了。

三島の南二日町交差点のように、改修計画が実施される可能性は、少なくてもこの時点ではあったはずである。

何故、日の目を見なかったのか?

当局答弁は

「本成果は、対策案を幅広く調査したもので、対策を実施するための成案ではないと県から伺っております。このようなことから、対策の実現に向けた県との協議も実施しておりません。」と。この改修計画は高架事業を踏まえた対策であったことを付け加えておく。

私の感想:三つ目ガードの冠水問題は、市民生活において長年の懸案事項だと思う。市民の根幹的な課題においても、沼津市の最重要施策である高架事業が、その三つ目ガード冠水の早期解決を阻んでいるとしか思えない。市民生活に不可欠な事業にまで影を落としていることに対して、沼津への怒りと無責任さとやるせなさを感じるのは私だけだろうか。多くの市民はこの事実を知らされることなく、20年先の高架事業を待つしかないと思い続けるのだろうか・・・