山下ふみこオフィシャルブログ

2023.08.22

第46回高尾山穂見神社の清掃活動

8/22、午前6:30~開始した神社の清掃活動。今日は7:00からの予定がこの暑さと用事があって、急遽早めたのだが、すでに陽射しは厳しく雑草は元気よく伸びています。

それでも、まだまだ日中に比べて気温も緩やかだが、汗が目に入るぐらいの暑さだったのかなぁ。汗が目に入りそうになり「手術をした眼にはやばい!」と不安が一瞬横切ったが、逞しい雑草の多さについつい夢中になってしまった。

2023.08.21

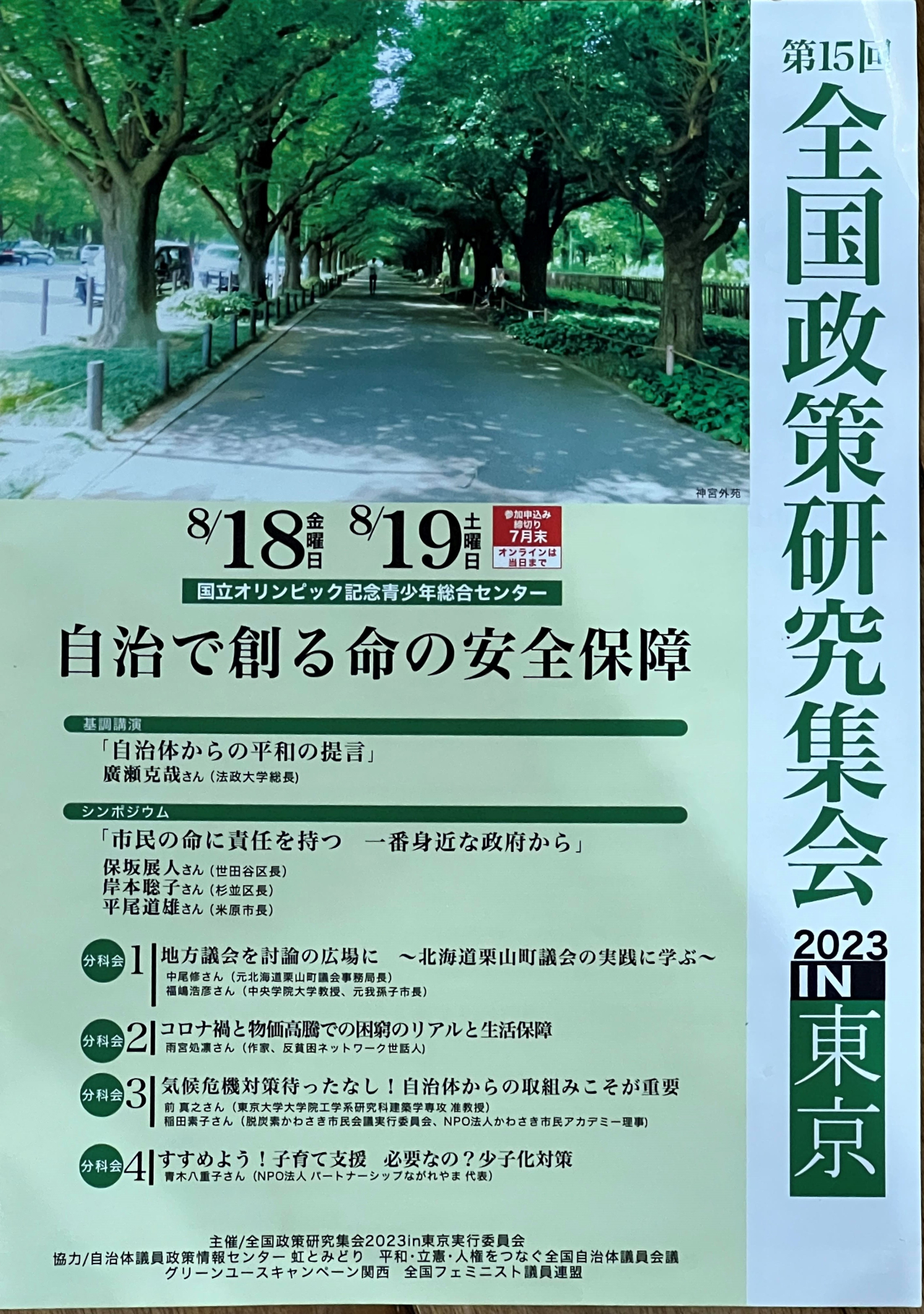

全国政策研究集会 in 東京

8/18~19日の2日間の研修。

毎年、開催地での夏季研修は全国からの議員との交流も含めて有意義でハードな時間を過ごす。

i

今回は退院したその日はオンラインでの研修に切り替え、翌日は9:00からの研修に参加。

虹とみどりの研修は女性議員が大半を占めているのが特徴だが、今回は新人議員が100名から参加しているという。会場はやる気と熱気に包まれクラクラするほどである。

法政大学総長の廣瀬克哉さんの「自治体からの平和の提言」の講演。議会改革の研究者として著名な方ですが、法政大学の総長に選ばれた、選んだ法政大学にとても関心をもたざるえない。こういう総長のいる大学生をとても羨ましく思う。

研修後、歴史的景観や建造物を壊して超高層ビルを林立させる神宮外苑地区再開発事業の実態を酷暑の中、市民団体の方の説明で現場を歩く。

この一帯の緑豊かな景観に、東京都は再開発事業の認可をしたことによって300本以上の大量の樹木伐採や更なる高層ビルが林立しようとする状況に、景観保存、環境破壊を長年訴えてきている方々の話を聞きながら、胸が痛くなるほどに長年の活動に頭が下がります。

2023.08.20

災害救助法適用見送り沼津市

8/18の静岡新聞のサイトです。

i

沼津市を襲った6/2の台風2号で、警戒レベルが最も高い「緊急安全確保」を一部地域に発令していたのに、災害救助法の適用申請を見送っていたと言う記事である。

これについては個人的に災害後、県に問い合わせたが、当時の見解では、「沼津市の規模では300戸からの床上浸水がないと難しい」という回答だったように思う。

しかし、西添地区など大きな浸水被害が2年前もあり、今回も床上浸水など被害を被った地域は拡大しているにも拘らず、災害対策本部の立ち上げもなかった。

昨今の2回の大きな被害について、富士市は災害対策本部を立ち上げたにもかかわらず、今回も立ち上げなかった沼津市の危機感のなさに、私は(一般質問においても)警鐘を鳴らし続けている。

i

また未だに黄瀬川の白滝排水機場のポンプが止まったことによる浸水についての原因究明は公表されていない。もう2か月半以上経過している。既に台風シーズンを迎えようとしているにも拘らずである。

全国のお盆の時期の台風の影響による甚大な被害もあり、住民の不安は増すばかりである。

i

未来の風は河川課に、住民説明会を一日も早く設けるべきであり、途中経過でもいいので河川課には説明を求めていたにもかかわらず、3週間たっても何の説明もなく、未だに音沙汰ナシである。

i

特に災害は住民生活に直結し重要な問題であり、迅速な対応と原因究明が求められているにも拘らず、どうしてこういう状況が続くのだろうか?

被災した住民はもちろん私たちも不信感は募るばかりである。

被災した住民はもちろん私たちも不信感は募るばかりである。