山下ふみこオフィシャルブログ

2022.01.22

鉄道高架事業の今後 その1

工期は全て未定と言わざるえない!!

1/14新貨物駅の造成工事に着手、動き出したJR沼津駅高架化事業

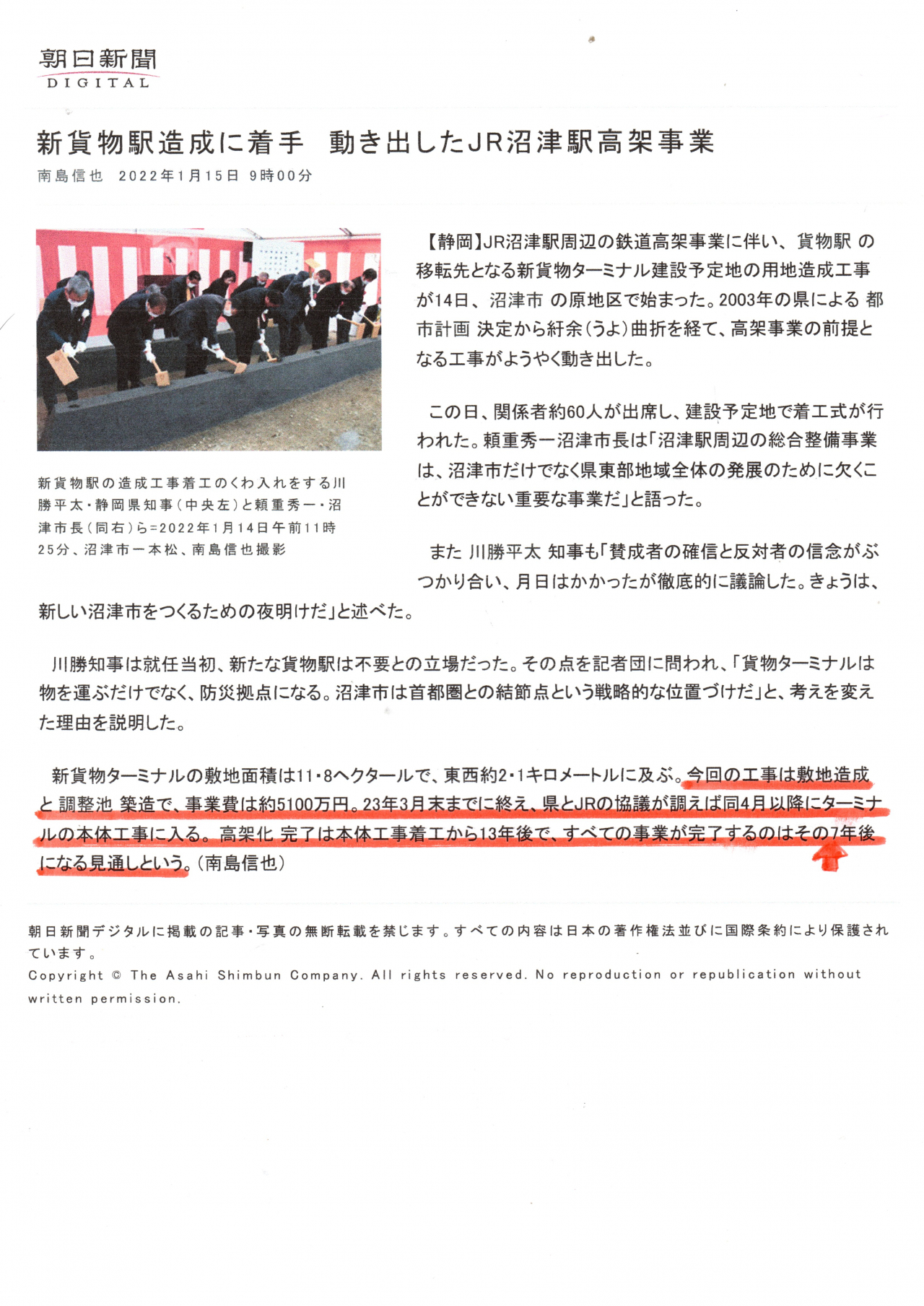

1/14に原地区の新貨物駅造成工事着工の儀式が大きく報道された。どのメディアも高架化事業の前提となる工事がようやく動き始めたと報道。川勝県知事は「今日は新しい沼津市を作るための夜明けだ」と述べた。

果たして新しい夜明けとなるのか?夜明けがいつになるのかは誰も答えていない。

つまり誰も答えられないほどの不確定要素のある事業だといわざるえない!!

R3年10/5のR2年度決算一般会計において高架化関連事業についての質疑

市:今年度、埋蔵文化財調査を終えた場所から基礎地盤を整える造成工事に着手。来年度にかけて実施。また、事業主体の静岡県では、鉄道事業者の協力を得まして、新貨物ターミナルの詳細設計を来年度末までに完了させ、引き続き、新貨物ターミナルの工事に着手していくと伺っている。

議員:本体工事着工のめどというのは立っていないということか。

推進課長 :ターミナル工事の詳細設計を来年度末までに完了させ、引き続き、工事に着手していく と伺っている。

1/15各紙の新聞記事から:今回の工事は,新貨物駅本体建設の前段階でR4完了予定。

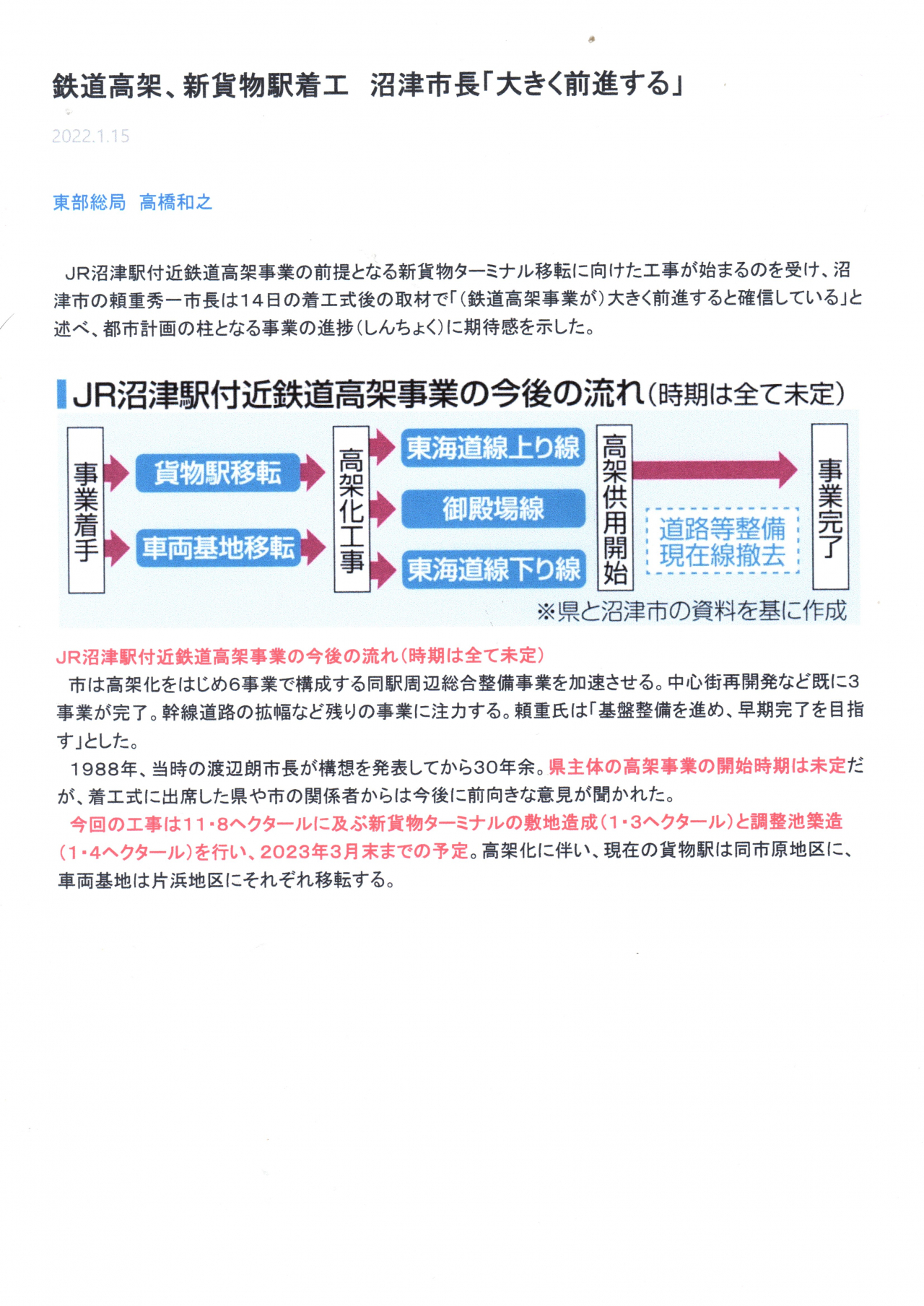

県が主体の高架化事業は、新貨物駅本体工事着工から13年での事業完了をめどに、県とJR側が協議を進めている。

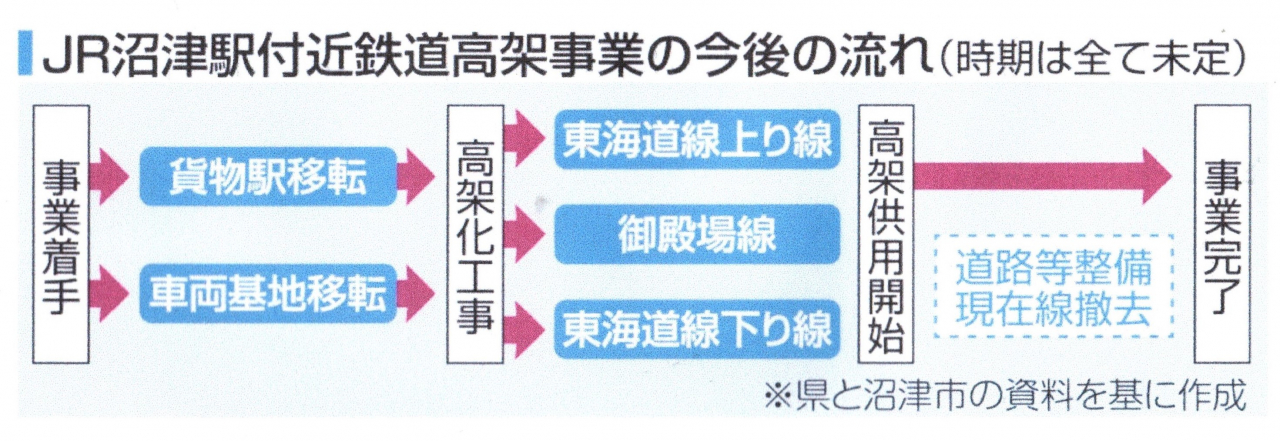

静岡新聞:JR沼津駅付近鉄道高架事業の今後の流れ時期は全て未定としている。

朝日新聞:高架化完了は本体工事着工から13年後で、全ての事業が完成するのはその7年後になる見通しという

新聞報道にもあるように、高架化事業の時期は「全て未定」2004年の事業認可から18年かかって大きく動き出した

というが、果たして動き出せるのだろうか!

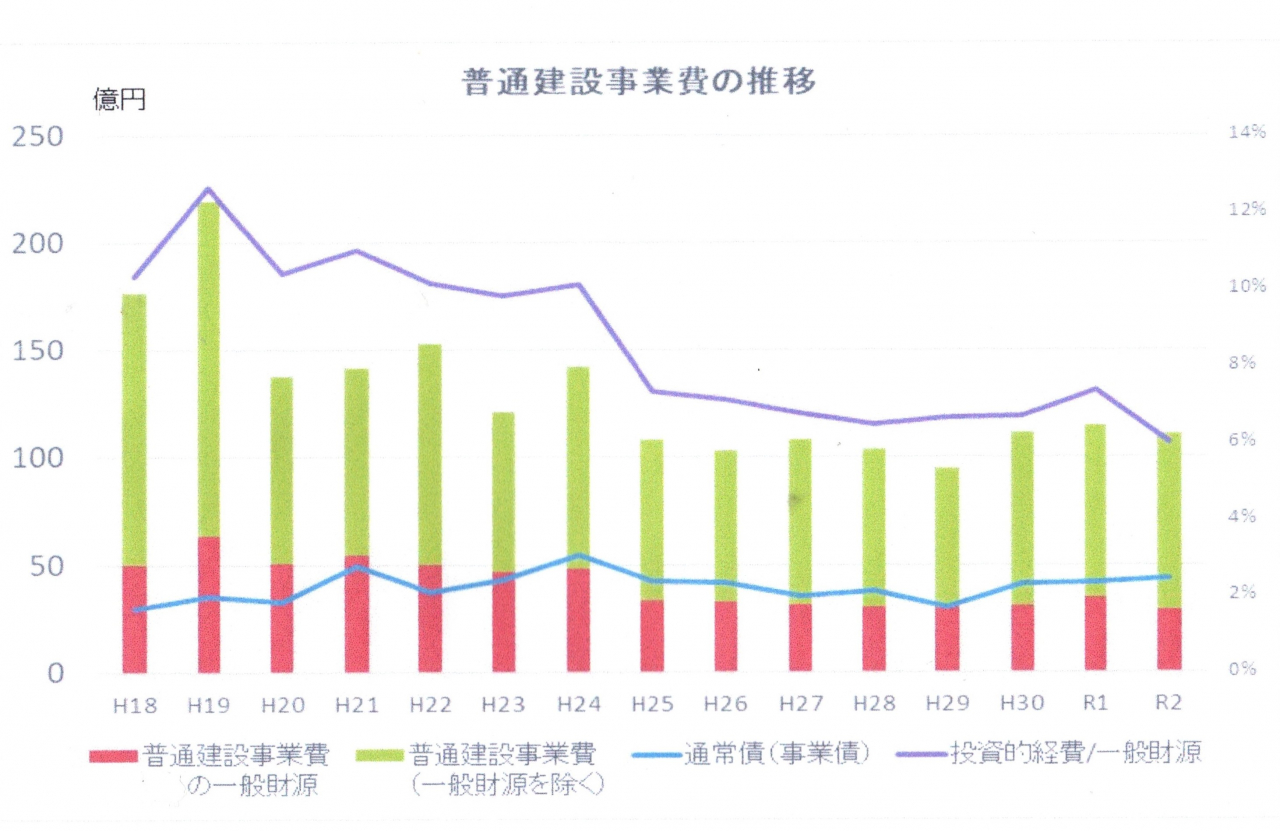

↓のグラフ(総務省の決算カード等から)

棒グラフ(高架事業を含む建設事業費総額&総額の中に税収等の一般財源を含む)

H18/177億、H19/219億円、H20/137億、H22/153億、H24/142億円、それ以降、建設事業費は年々減少している。

R2/111億円だが、15年前のH18と比較すると66億円減少している。

折れ線グラフ(建設事業に伴う借金):40億円前後で推移している。

折れ線グラフ(税収等の一般財源が、どれだけ投資的経費に投入できているのか):問題はここ!!

年々一般財源が減少傾向の中、投資的経費の占める割合が減少している。つまり、高架事業を進めていくには、非常に難しい時代に入ったといわざるえない。

H18・10.3%、H21/11%、H24/10.1%、H27/6.7%、R2/6.0% 減少している。

今後の重要課題として公共施設等の老朽化の状況がある。学校、市営住宅、庁舎、ごみ焼却場、文化センター、市立病院など。これに昨今の自然災害の甚大化は常に備えなければならないし、一旦災害が起これば待ったなしの復旧作業がある。

となると、工期は全て未定と言わざるえない!!

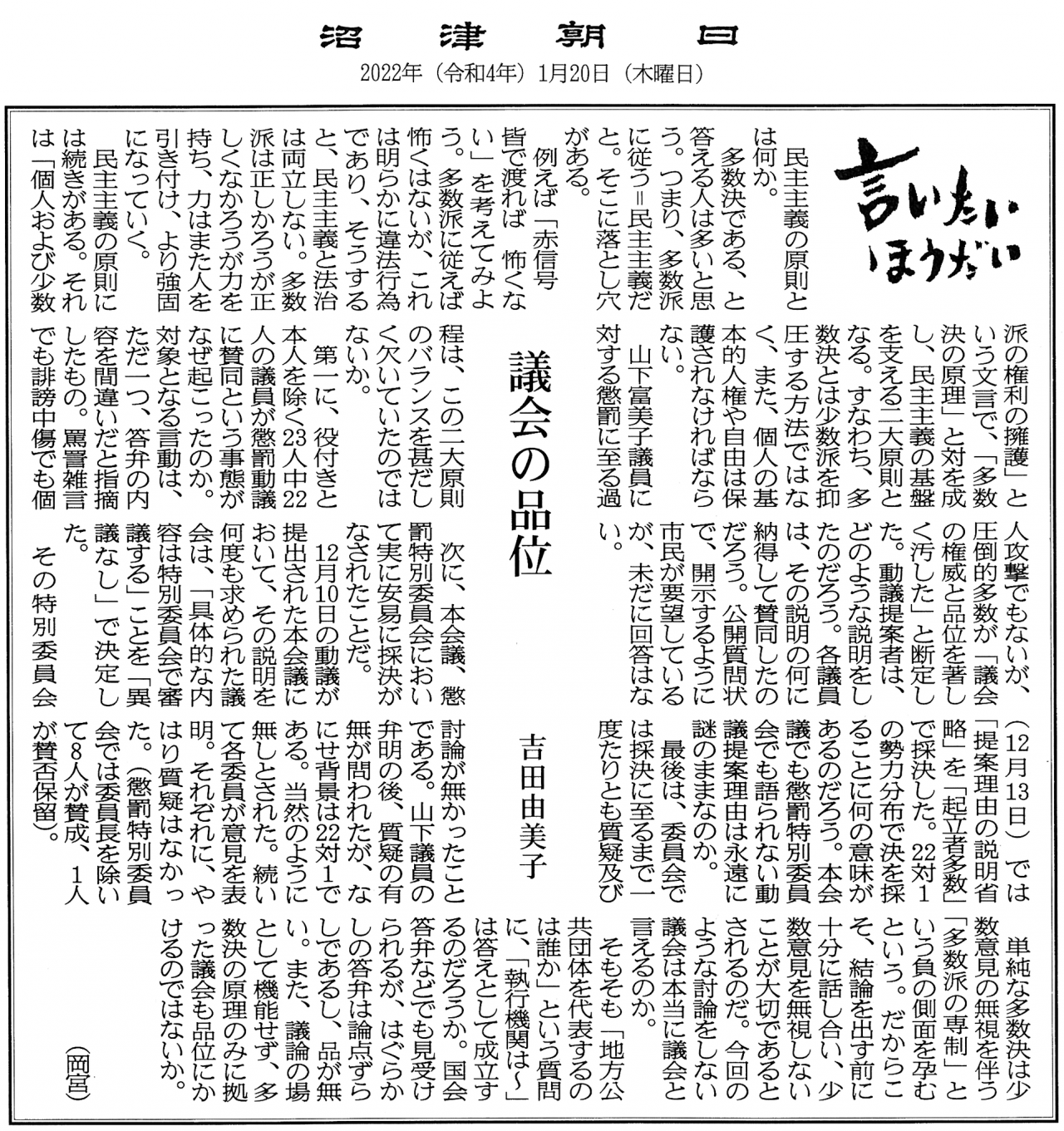

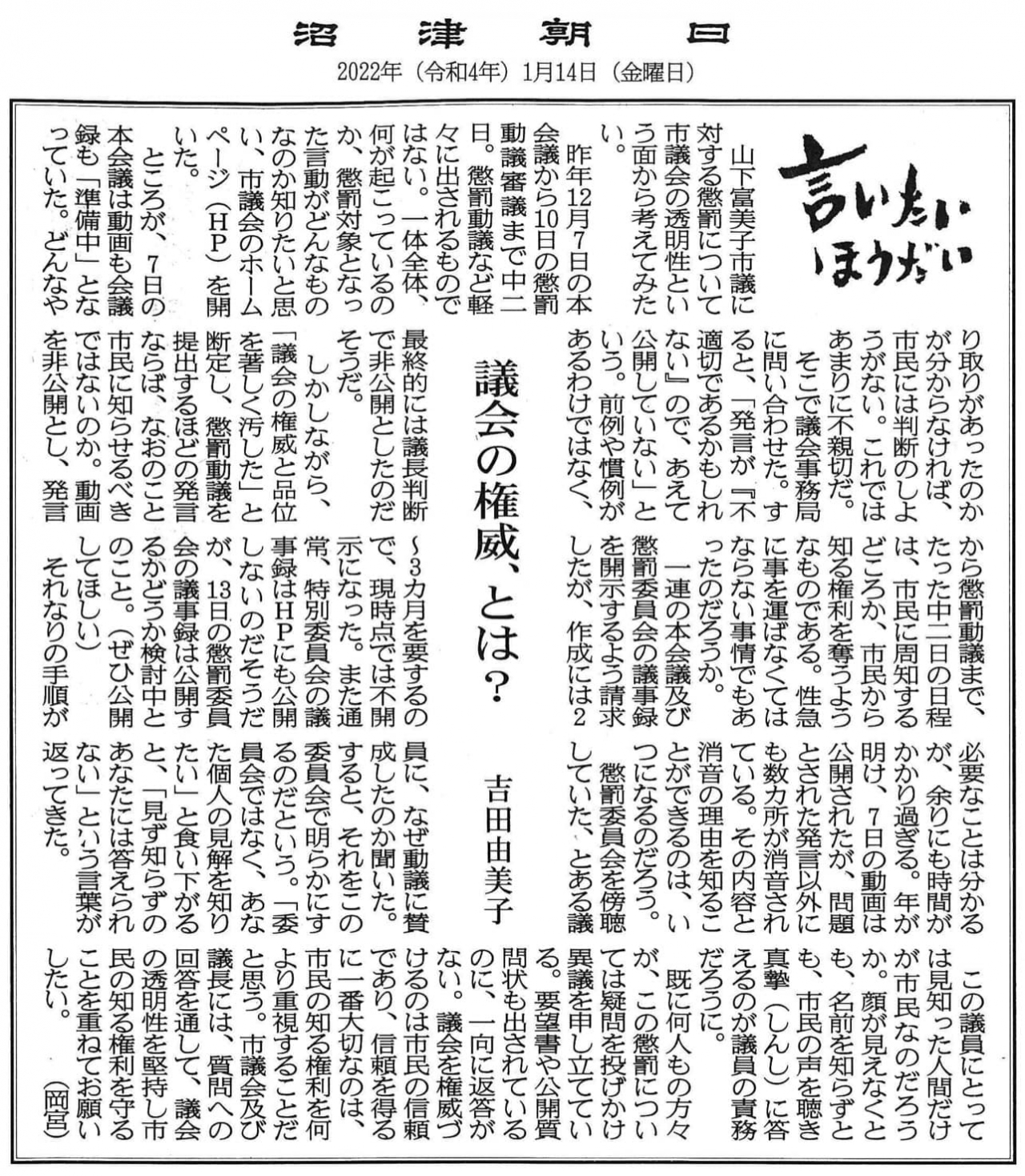

2022.01.20

議会の権威

2022.01.19

暗黒議会とは

「議員になってもいじめられるだけ」新人ママ議員が見た“暗黒議会”とは

「市民の代表として、悪い事は悪い、正しい事は正しいと発言する事ができない議会であれば、それは議会として機能していません」

https://www.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/ankoku-gikai?fbclid=IwAR2LHXxd_FTouxKJk-cgw9nSv-JnaJ_gl5dTu2fJZq8KX2NMaPpQblXP0rMwww.buzzfeed.com/jp/saoriibuki/ankoku-gikai

★★上智大学の三浦まり教授(政治学)★★