山下ふみこオフィシャルブログ

2021.08.10

第24回高尾山穂見神社の清掃活動

第2火曜日の二人の高尾山穂見神社の清掃活動。いつも掃除の前には、熊野神社そして穂見神社にお参りをしてから活動に取り掛かる。清掃のたびに、「大塚さんはどうしているのか、お元気かしら?」と話している。

彼の携帯はいつも「後ほどおかけください」から1年経過しているだろうか・・・

二人の清掃活動は大塚さんの思いから始まっている。

長生村に住む神職でもある大塚さんは、この高尾山古墳発見から端を発して、毎月京都に向かうときには熊野神社、穂見神社にお神酒と祝詞を奏上していく。

今の場所に移転した2つの神社には壮大なストーリーがある。

都市計画に基づき、新たな新道が神社境内の敷地を縦断して建設することに決まり、神社は移転せざるえなかった。それに伴って、神社境内を試掘したところ、この高尾山古墳が東日本で最古級の前方後方墳であり、かつ古墳時代初期の古墳としては、東日本最大級であることが判明し、被葬者は卑弥呼の宿敵「卑弥弓呼」の墓ともいわれ、それからは全国ニュースにもなり、全国からも見学者が大勢押し寄せたほどであったが、それがたった6年前ぐらい前のことになるだろうか・・・。

でも今では、その古墳はシートに覆われて道路計画が進むのをじっと待っている・・・(続く)

2021.08.01

駒形克己展 in ヴァンジ彫刻庭園美術館

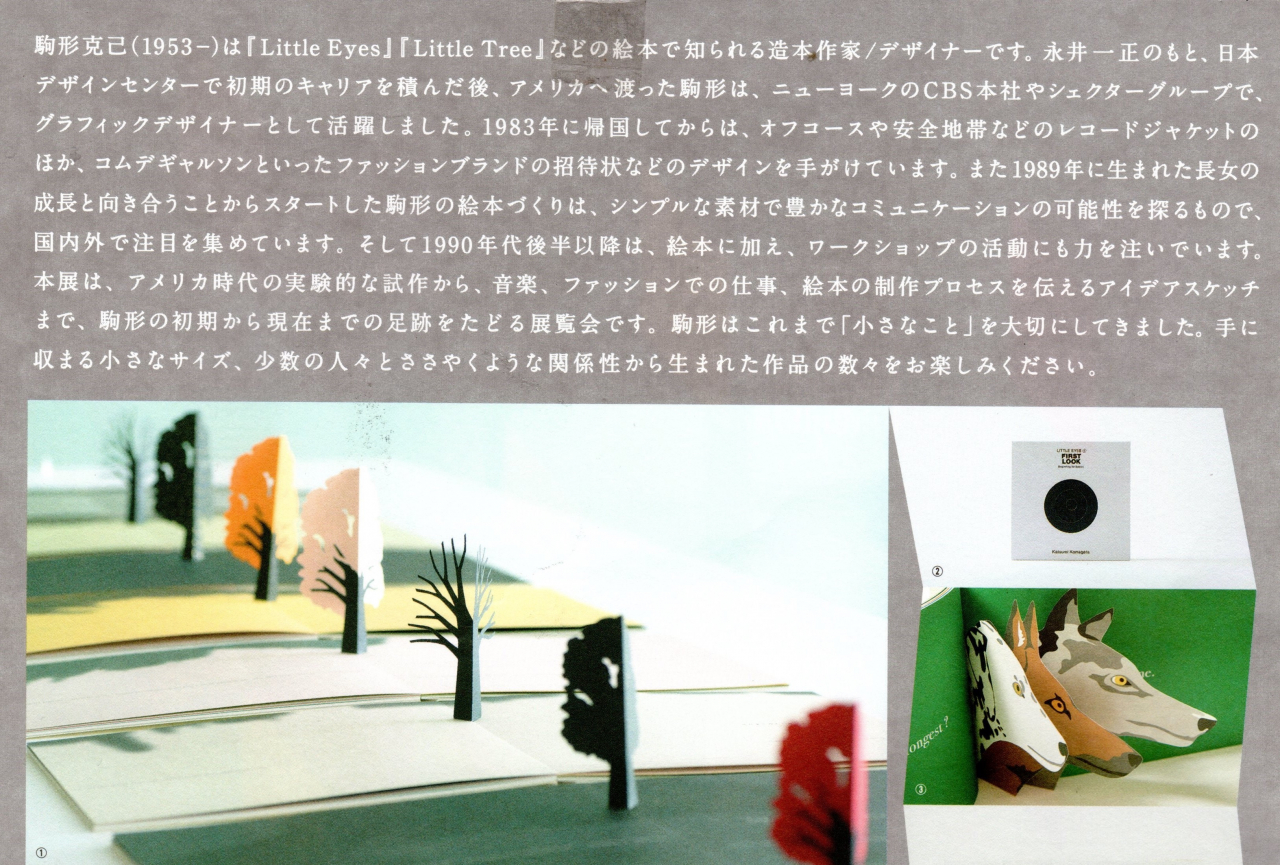

世界的に活躍している造本作家/デザイナーの駒形克己さんは沼津市大岡に生まれたやんちゃな同級生だった。

彼の初期から現在に至るまでのデザイン展が3/6~8/31まで開催されている。

ニューヨークでデザイナーとして活躍し、1983年に帰国。

1989年長女が誕生した以降、多数の絵本を出版。1990年後半以降は、ワークショップ活動や、視覚障がい、聴覚障がいのある人に向けた絵本づくりなど、少数の人達に向き合う取り組みにも力を注いでいる。

ニューヨーク近代美術館のミュージアムショップでの発売を機に世界的な活躍をしている。

2012年急性白血病を発病し、骨髄移植を受け復帰。

2016年、ボローニャ国際児童図書展にて、

RAGAZZI SPECIAL MENTION AWARDを受賞

www.clematis-no-oka.co.jp/vangi-museum/event/1288/

8/7(土)14:00~16:00まで駒形さんの「ワークショップ4」(申込終了)その後にサイン会がある。

大岡中学校の時は生徒会長をし、バレー部でキャプテン。クラスでは発達障害のH君といつも一緒の彼。いつも明るく、屈託のないように見えていた。そんな彼が繊細なセンスをもつデザイナーになり、白血病を克服し世界で活躍をしている。

昔、彼が小学校3年生ぐらいだったか、空をピンク色に塗ってお母さんが先生に呼ばれたって。その時「どうしてピンクに塗ったの?」って。「その時はピンクに塗りたいと思ったから・・・」って、聞いたことがある。

彼のデザイナーとしての片りんはそんな時からあったのかもしれない?みんなが思う、当たり前のことの既成概念がなかったのかも。

当時からいつも弱い者の味方だったような気がする。同級生として仲間が活躍しているって本当にうれしいし、誇らしい。

2021.07.31

災害ボランティア愛・知・人 in 沼津

(愛知人さんの今回の活動に心からの感謝と尊敬を込めて、私の忘れてはいけない記録としてここに残します)

集積場所の状況を見ると、多くの畳は出されていましたが、それと同じくらい、断熱材も出されるのが通常の床上浸水の被害状況だといわれていますが、断熱材の量は極端に少なかったと聞いています。

--

今日も一日、泥だらけになりながら,這いつくばって泥かきをしていました。優れものの泥集塵機も欠かせないボランティア必須用具だそうです。お昼もすべて自前でコンビニ弁当を買いに行っています。