山下ふみこオフィシャルブログ

2020.07.21

鉄道高架と13か所の踏切除去 その3

その2で掲載した説明の一部は、現在、関係機関と協議中とのことで、その一部について正しくないと担当課から訂正を求められたので、現段階での状況について、再度説明をうけたので訂正をします。

まず訂正を求められた個所について↓(写真クリック拡大)

↑写真は明電舎西側の②第2間門踏切は現在2車線(市道2610線)⇒高架になると車の通行はできず歩行者専用のガードになる

⇒高架下の高さ(約4.6m)になり、車種によっては制限されるが、歩行者専用ガードと決定したわけではない。

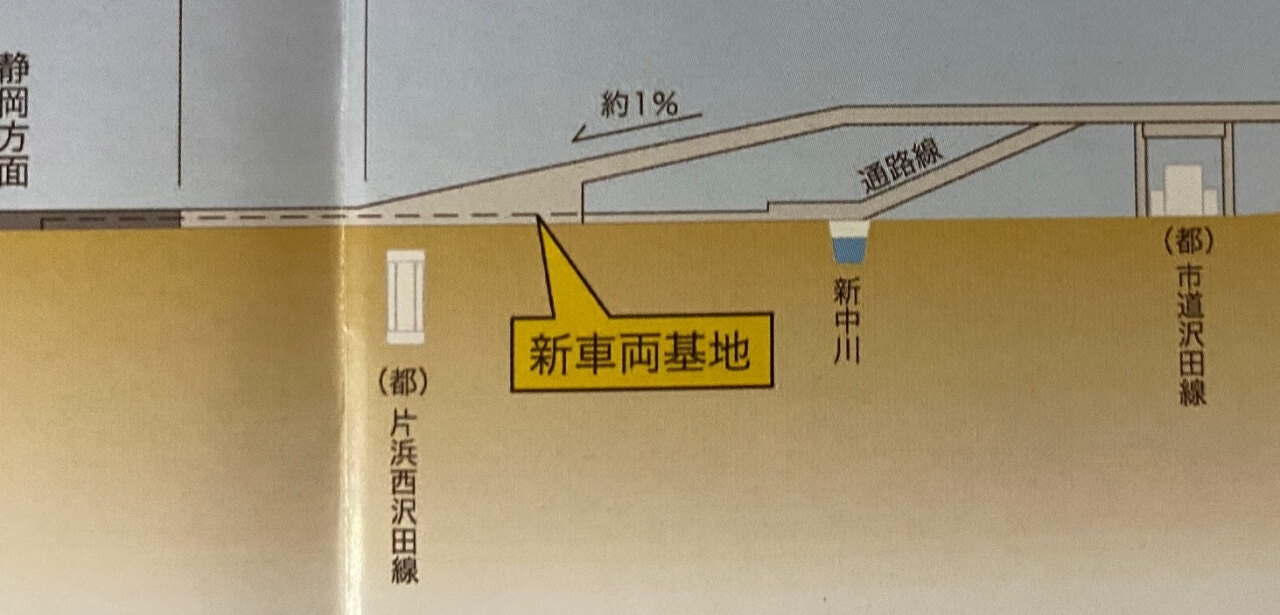

明電舎からの引き込み線で車両基地へ入るので、2610線を横切ることになるため踏切が必要。

⇒車両基地に入る引き込み線は、市道2610号線を横切ることになるため踏切が必要。

(此処に踏切を設置すると、13か所の踏切除去にはならなくなるのでは??)

写真では高架下は車も通過するようには見えるが、高架下の高さでは、車高の確保が難しいので歩行者専用のガードにならざるえない。車の通行を可能にするには、地下を掘るなどして高さを確保する対策が必要になる、今の計画では車の通過はできない(検討中)

⇒高架下の高さ約4.6mは一般車両においては通過可能である。その一方、車両基地への引き込み線が2610号線を横切るために、車の通行を可能にするには踏切が必要になるため、関係機関と協議が必要。

今後の課題としては、地下通路にした場合等の浸水対策については現段階においては未定と担当課はいうが、この周辺は想定浸水域である。今回の梅雨前線の停滞や昨年の台風19号の状況から見ても、今までのような浸水状況では済まされなくなるだろう。

2020.07.14

鉄道高架と13か所の踏切 その2

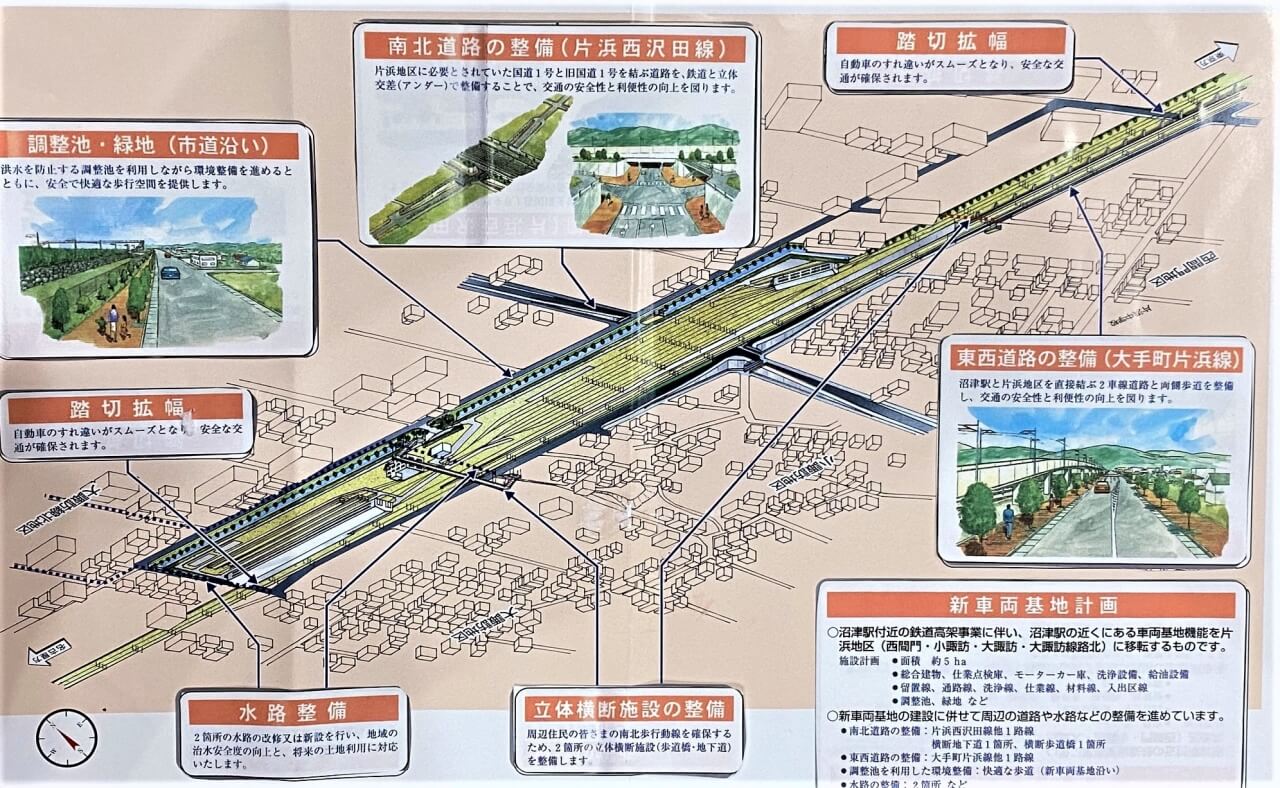

↓②第2小諏訪踏切が、車と歩行者が通過できるガードになる。↓④第4間門踏切が、歩行者専用の地下道になる。

あまねガードのような感じだが、交差点は地下で交差する。 現在は狭いが車と歩行者が通過できる踏切だが、

(片浜西沢田線の都市計画道路のアンダー道路) (車が通過するだけの高架の高さはない。)

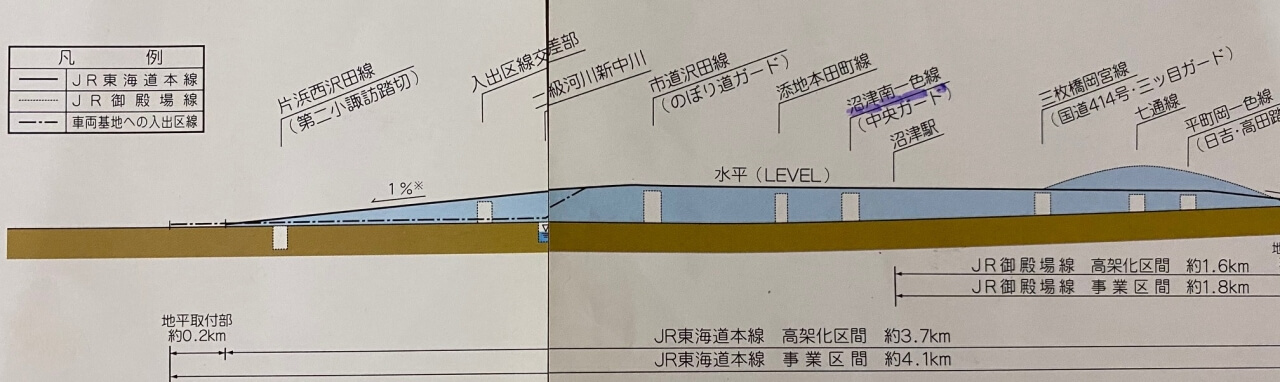

②第2小諏訪 ③第4間門 ④第2間門 ⑤第1間門 新中川から高架は下がるため③④は車高の確保は無理

↓ ↓ ↓ ↓ ③(地下道)&④は、歩行者だけの通過になる?

↓写真は明電舎西側の②第2間門踏切は現在2車線道路(市道2610線)⇒ 高架になると車の通行はできず歩行者専用のガードになる!!

明電舎からの引き込み線で車両基地へ入るので、2610線を横切ることになるため踏切が必要。

写真では高架下は車も通過するようには見えるが、高架下の高さでは、車高の確保が難しいので歩行者専用のガードにならざるえない。車の通行を可能にするには、地下を掘るなどして高さを確保する対策が必要になる、今の計画では車の通過はできない(検討中)

さらなる課題は地下通路にした場合等の浸水対策については今後の課題と当局はいうが、この周辺は浸水地域である。今回の梅雨前線の停滞や昨年の台風19号の状況から見ても、今までのような浸水被害ではないことを十分考慮しなければならない。

2020.07.12

鉄道高架と13か所の踏切 その1

鉄道高架事業をすると13か所の踏切がなくなるというが、今より利便性が良くなるというのは、どうも違うのではないだろうか?

高架区間(東海道線3.7㎞(踏切12か所)、御殿場線1.6km(踏切1か所)の13か所の踏切はどうなるのだろうか?

今まで車と歩行者が横断できた踏切が、歩行者専用になってしまう処があることを知ってるでしょうか。

そして、今まで踏切だった処が、地下道や歩道橋になったりして、かえって不便や危険を強いられるのではないだろうかと思う個所がある。

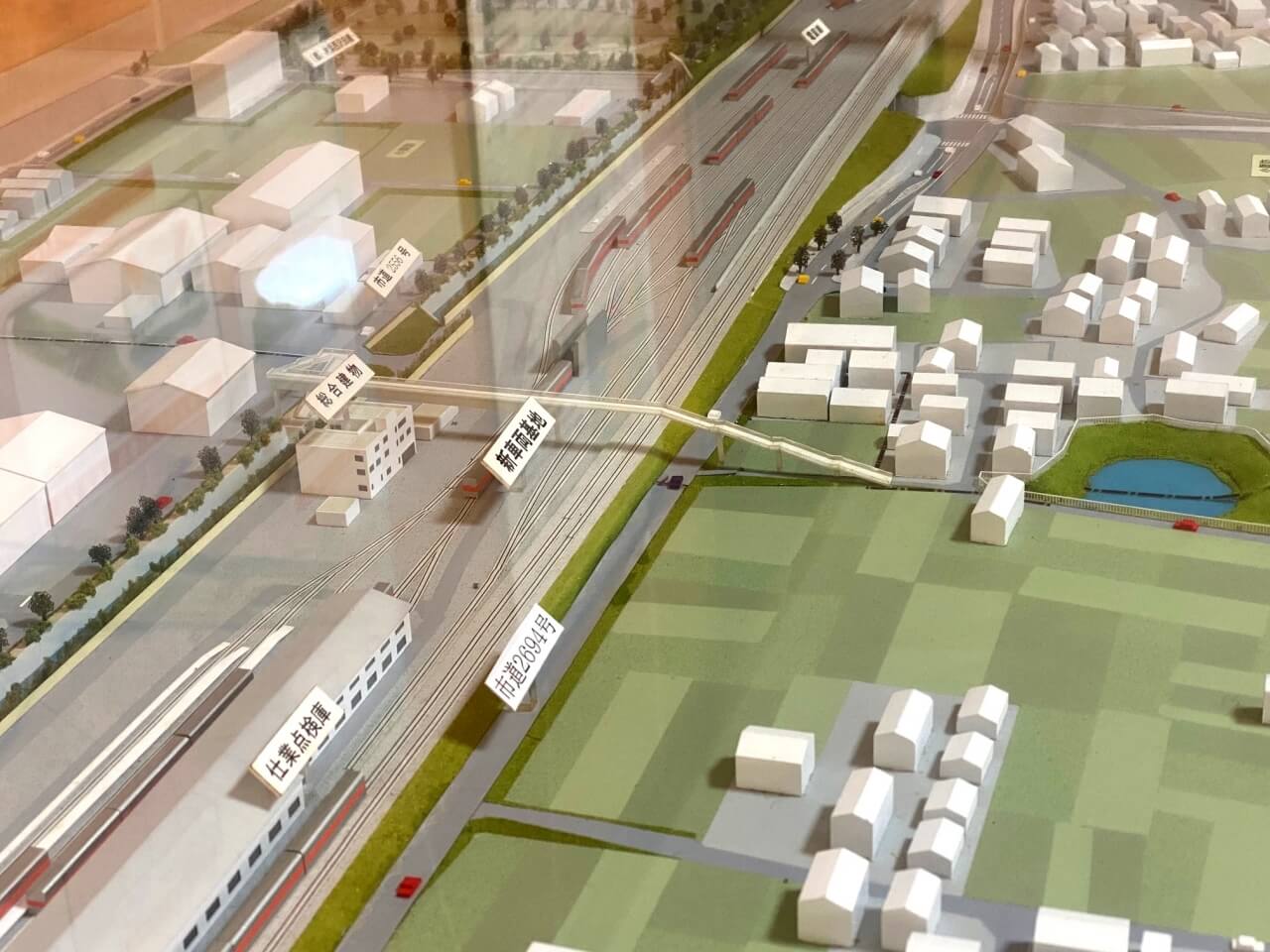

(車両基地周辺の踏切がどうなるのか、沼津市が鉄道高架事業の立体模型を作っているので、それをみると当時1000万円?以上かけた立体模型は結構計画に即したものになっていることがわかる。)

↓下の写真 ①第3小諏訪踏切。写真より西側寄りにあった踏切が東に移動して歩道橋になる。

今まで車と歩行者が踏切を通過できていたのが、歩行者専用の歩道橋になる。⇐ 高齢者には優しくないけど・・・