山下ふみこオフィシャルブログ

2020.07.12

梅雨前線の影響と香貫山の被害その2

7/1からの梅雨前線の停滞で降り続いた長雨は、地盤が緩み土砂崩れの危険性が増している。香貫山についても、7/1未明に土砂崩れがすでに起きている箇所があるので心配をしていた。

亀裂から雨が浸透し、これ以上の崩壊を招かないようにしたいという処置が、亀裂部分にブルーシートをかぶせただけになっていたため、いつ処置をするのか問い合わせをしていた矢先に、とうとう7/10未明に、その亀裂から法面側に道路が崩れ落ちてしまっていた。

この長雨である。各地で地盤が緩み、大きな土砂災害に繋がる恐れがあることは十分承知していたはずである。

香貫山影奉仕の仲間からは、自分たちでその亀裂部分に修復材を塗り込んでおきたいという話も、担当課には話していたのだが・・・

ブルーシートだけでは、坂を下って流れ込んだ雨は確実に亀裂に入り込むわけで、山の仲間はその状況を危惧していた。

7/2私のブログ

今回の梅雨前線の影響で、最も懸念されている箇所が、道路の亀裂から雨が浸透して表層崩壊を起こし、道路の下部が削れて、道路自体がこのままだと崩れて危険な状況になっている。

応急処置としては、亀裂を塞いでこれ以上道路内部への雨の浸透を食い止めるしか手立てがなく、農林農地課も既に危険は確認されているとはいえ、今も断続的に続く雨に応急工事はされず危険は高まっている。

7/2時点の表層崩壊↓

2020.07.11

浪人川流域の内水対策その3

今まで日吉と山王前の二つの自治会エリアでの冠水は、ある意味、その自治会の一地域住民の課題として説明や対策等を求めてきませんでした。

排水機場が一時的に停止した時も、行政からの説明もなく、また地域の当事者たちからも説明を求めることはしてこなかったように思います。

ある意味、自然災害だから仕方がないと思っていたのかもしれません。

しかし、昨今の気候変動による災害は予想をはるかに上回るものであり、さらには都市化進行による流域の社会情勢の変化は、もはや一地域住民だけの問題ではなくなってきています。

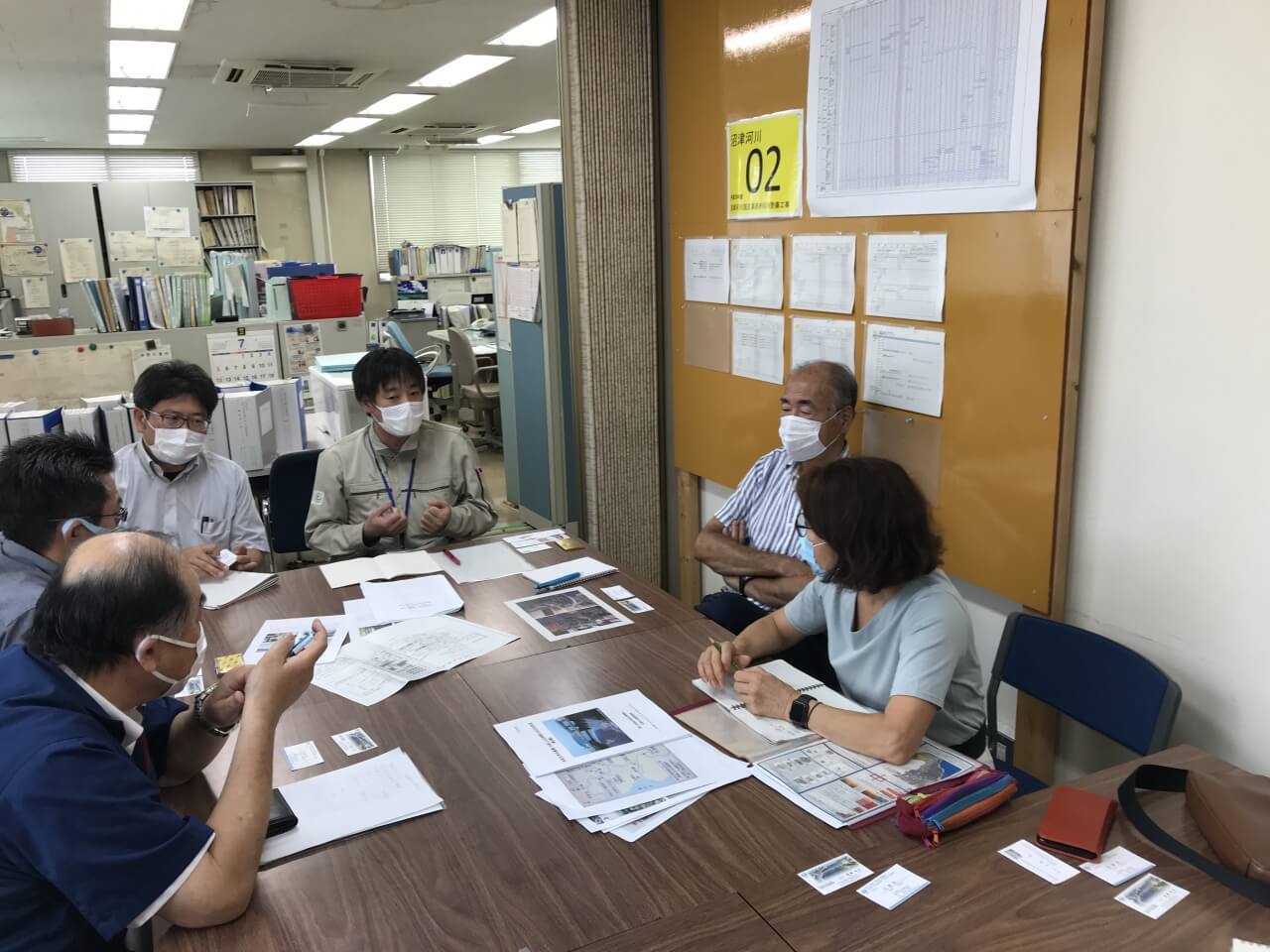

今回7/8に話し合いを申込み、7/9に国交省の沼津河川出張所に伺って、所長と沼津河川国道事務所河川管理課長との話し合いが初めて行われました。国交省側の丁寧な説明は今まで漠然と不安に思っていたことが明確になりました。

今後における課題と解決に向けたプロセスにおいて何をしていくべきか、道は長いですか、一歩踏み出したように思います。

今後、冠水地域の地元住民と国交省沼津河川出張所とこのようなざっくばらんの機会を設けていくことで、地元としてできることを探っていけたらと思っています。

まずは所管の国交省の方は幸いにして、とても話しやすい方ですので、冠水地域の住民の思いを共有していただけるのではないかと思っています。

今回のことは地域にとって本当に今までなかった機会を得たように思っています。冠水地域の当事者自身の思いを聞くことは行政に携わる者としても重要なことです。しかし、現実にはなかなかそうはいかず、問題解決にまで辿り着かないうちに、担当者が代わってしまうことがよくあります。

今後は継続的な私たち地元住民と関係機関等とざっくばらんの話ができる関係性を創っていく中で、情報を幅広く共有するとともに、住民との対話を進め、地域の自発的な活動に繋がり連携ができればと考えています。

2020.07.11

浪人川流域の内水対策 その2

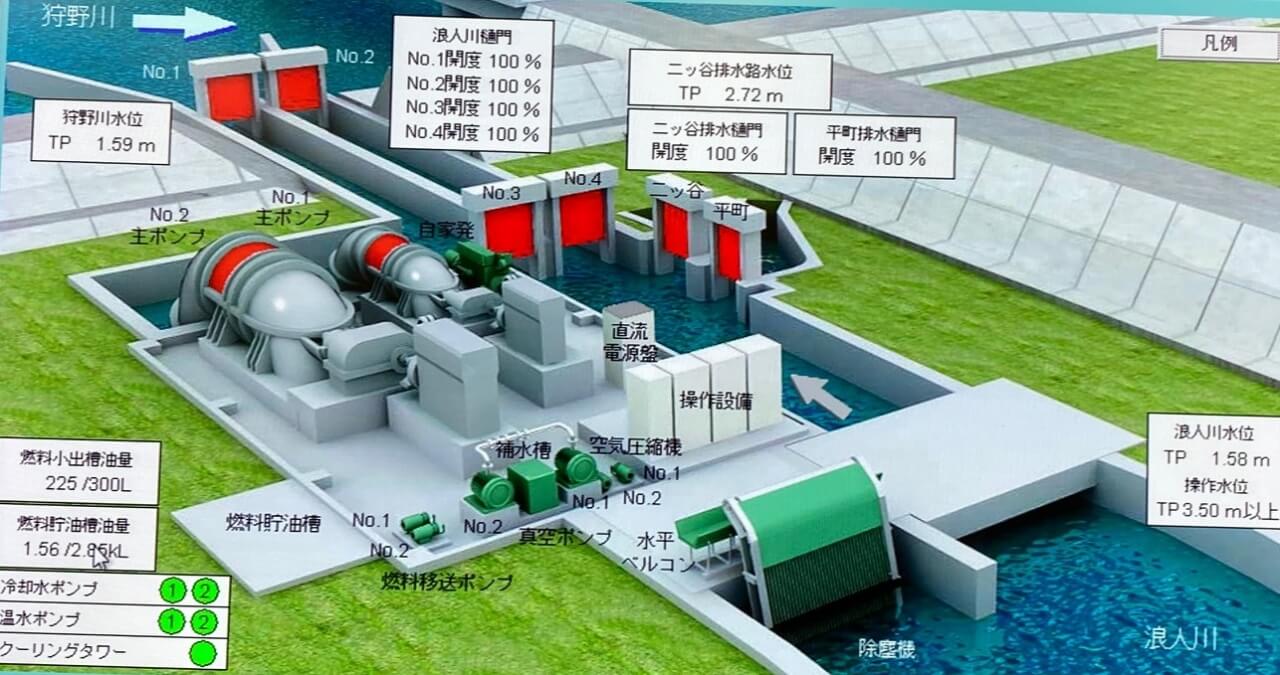

今まで浪人川の排水機場があることから、冠水による心配はなかったのだが、ここ2年程、急激は降雨量によって、ポンプが稼働していても、冠水の危険は増大している。

もちろん昨今の気象変動による影響も大きいが、この半世紀の都市化の進展によって、土地利用が大きく変化した。農地が埋め立てられ、遊水機能が減少した。流域全体の土地利用の変化によって、流出係数が変わり、流出量が増大している。

昨今の状況は、狩野川の水位が上昇すると、支流の浪人川から排水しきれずに内水被害が発生しやすい状況がうまれ、それがこの2年の間、特に住民の危機感と不安は高まっている。

そして、さらなる不安材料が実はある。、2号ポンプは昭和38,39年製で、既に60年近く経過しているので、オーバーホールによるメンテナンスは欠かせない。しかし、今後は部品交換の必要が生じても、最悪の場合、修理できなかったりする可能性も出てくる。60年も経過していれば、部品自体なくなっているだろう。だから、排水機場の問題は更新したくても、1トン1億円もかかる施設費は、高額な予算の問題や更新するには土地のさらなる確保もあり、非常に困難を要する。

だとすれば、拡大する被害に、浸水域の住民はどうやって対応すればいいのだろうか?

↓下の写真は昨年の台風19号で、増水した狩野川の水位が上がり、浪人川の水量が狩野川に排出できず、旧電車道が完全に冠水してしまった状況。避難するにも、あっという間に増水したため、近隣住民は避難所に避難できなかった。

.JPG)

↑の写真は、昨年10月の台風19号の時の冠水です。

この時は東日本を中心に甚大な被害をもたらし、狩野川では本流の堤防決壊や氾濫はなかったものの、沼津市大平地区など支流域で内水氾濫が相次ぎました。私たちの住む日吉・山王前においても、報道等はされなかったものの狩野川の水位が上昇して、支流の浪人川は排水しきれずに、一気に内水被害が発生し、逃げ遅れてしまった人がいました

.JPG)

↑の写真は7/5の停滞した梅雨前線の影響で、一気に増水しました。

今年7月5日には梅雨前線の停滞により長雨が続き、排水機場の問題はなかったものの旧電車道は冠水し、山王前のマンション地下駐車場に流れ込み車が水没しました。

↓の写真は、1号機、2号機のポンプの撮影。

実は台風19号の時に ポンプが稼働中に停止した原因について

ポンプがオーバーヒートで止まったと言われていたが、正確にはエンジンの冷却水管路にエアーが混入し、冷却水が循環しなくなったため冷却水水温が80℃に上昇したためオーバーヒートの保護回路(サーマルスイッチ)が作動してエンジン停止となった。サーマルスイッチは5分ほどで復帰するが、エアー抜きを行って正常に戻るには時間がかかる。

エアー混入の原因は不明であり抜本対策はできないので、修理技術者を30分以内に急行させる措置で対応という。しかし、一旦数分でもポンプが停止すれば、ゲリラ豪雨に対応できず、一気に水は旧電車道に流れ冠水被害に繋がる。