山下ふみこオフィシャルブログ

2018.11.20

お散歩ボランティア

児童発達支援センターみゆきは沼津市において心身の発達に心配のあるこどもが通っている。そこで、日常生活を身につけられるように児童の発達段階に配慮しながら療育支援を行っている。

毎月第1、3の火曜日10:30から1時間ほどのお散歩ボランティアの「ぽかぽかお散歩」児童の発達段階に合わせた目的場所へ、子どもと手をつなぎ、お話をしながら目的地まで行く。

今日は新幹線を見るグループと公園へ行くグループとアヒルを見るグループ等の4つの目的地に分かれての散歩。

車がなるべく通らない住宅地を歩きながら、お花や木々、そして空と雲の色や形も季節によって変わっていく様子は外に出てみて始めて感じることが沢山ある。そして、子ども達の歩くリズムや時々立ち止まってしまう時、そんな時はどうしたらいいのか、保育士さんの助けを借りながら、ボランティアにとっても良い勉強をさせてもらっている。

手をつなぐそのちっちゃくて可愛い手の温もりを感じながらのお散歩は、ぽかぽかの日差しを浴びながら心もぽかぽかのひとときです。

2018.11.19

ママディサービス

沼津市民間支援まちづくりファンド採択事業

子育てママの食応援プロジェクト

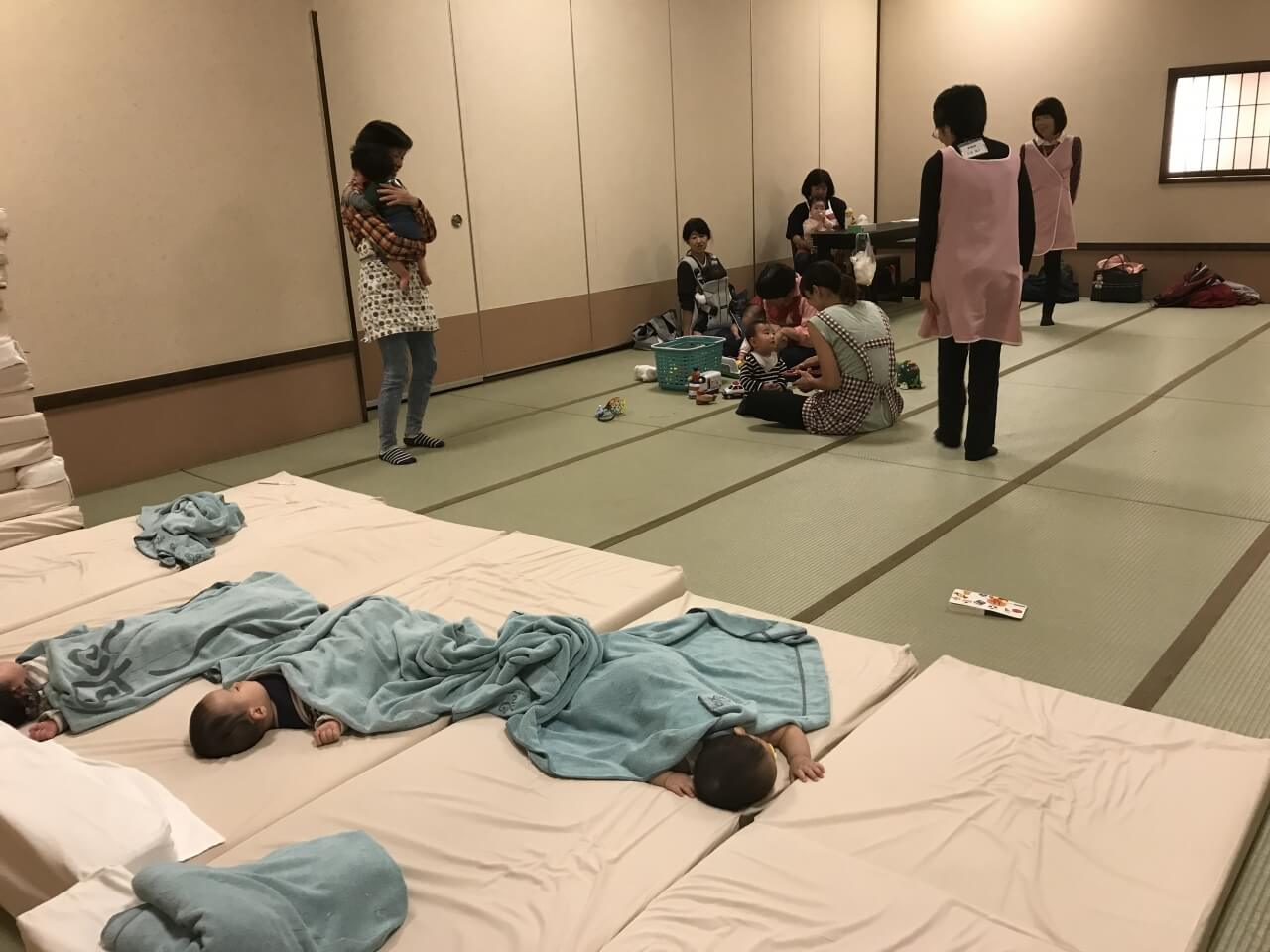

ママデイサービス

毎日子育てに追われ、なかなか自分の時間を過ごせないママたちに贈る、癒しのひととき。

育児や栄養に関することを保育士・栄養士に気軽に相談できる時間も用意

*ケアの内容

9:30 受付

10:00 育児相談・栄養相談・授乳

11:30 骨盤ストレッチ

12:30 ママお食事・入浴 ・休憩タイム

15:00 終了

(10:30~15:00まで赤ちゃんを預かります)

1歳未満までの赤ちゃんをもつママたちに、たまにはのんびりできる時間と何でも相談ができる場が必要だと保育士経験者や、栄養士、そして子育て支援講座を受けたボランティアが、ママたちの自由な時間を作るお手伝いをしている。

今回、娘のお産を通して感じたことは、この3時間ほど、全く赤ちゃんと離れて食事と入浴をする時間が、どれだけママたちのリフレッシュにつながるのか再認識する。私たちの時代とはまた違う環境の中での子育てに、そのニーズの変化によって支援も変化していることに気づかされる。

3時間ゆったりした時間を過ごして戻ってきたママたちの晴れやかな表情は、何物にも代えがたいと思った瞬間である。

この事業について色々の考えがあると思うが、今後、各市町で広がっていく状況にあるというのは、やはりその必要性に気づいたというべきなのだろう。

2018.11.18

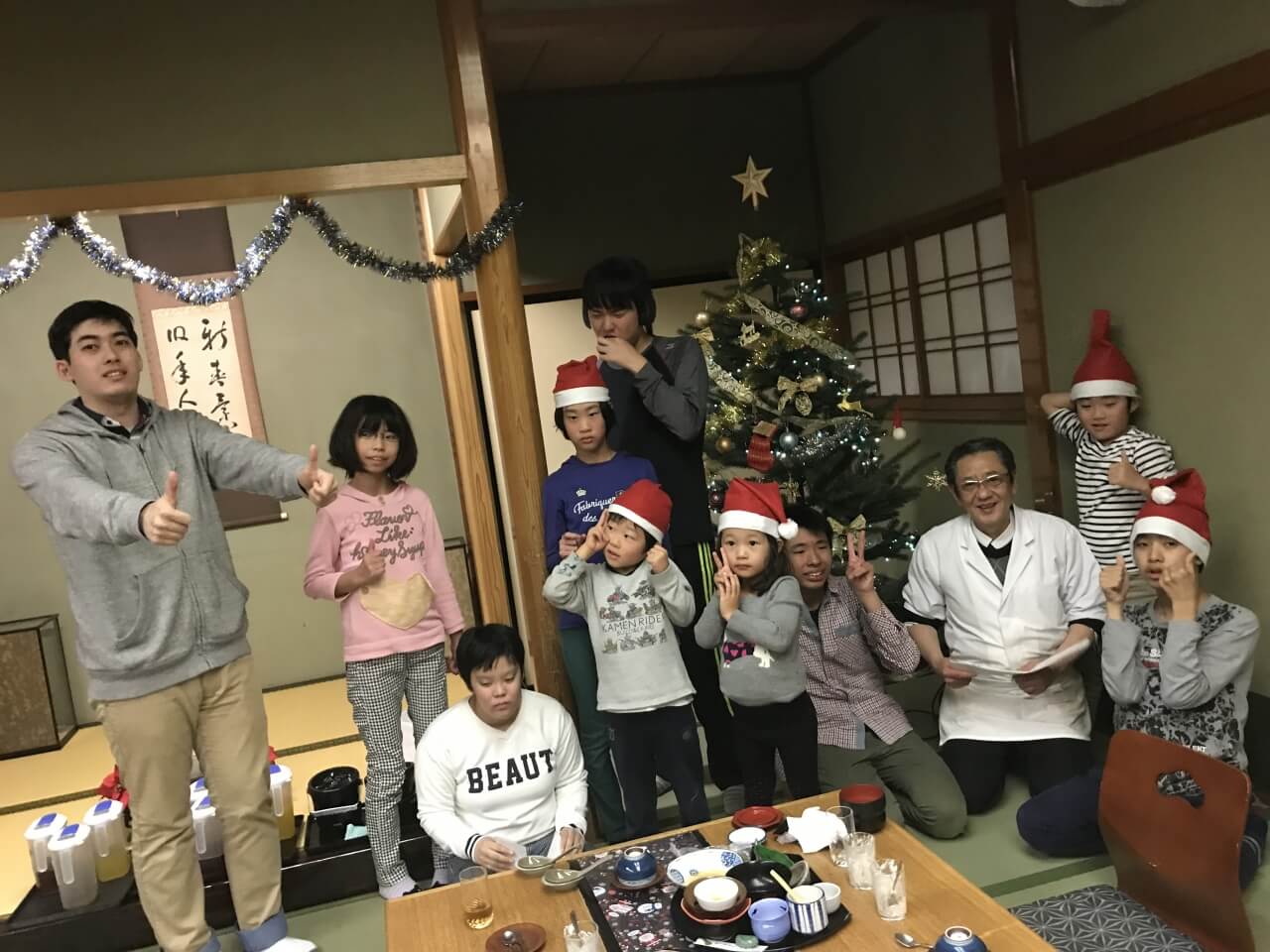

第13回親子でX'mas byぼんどーる

第13回目のおやこ食堂の参加者は県立特別支援学校に通う家族やOBの家族です。「普段あまり外食はできないのでちょっと心配ですが、良い機会だと思って・・・」というお母さんの心配を余所に子どもたちは普段食べない食材にも箸を伸ばして美味しそうに食べている様子に驚いている。

初めての場所での外食はお母さんたちにとって不安と緊張を抱えて参加しているのがよくわかります。でも、楽しそうに食事をしている様子をみて親が安心すると、きっと子どもにも伝わるのでしょうか。「我が子がこんなに食べたのは初めて・・」というお母さんがとても多かったのです。

小さなお子さん連れ、まして障がいを持っている家族にとって、周囲に気兼ねをしないでゆっくりお友達と食事ができるなんて場所はなかなかないものです。

今夜は思いもかけないX'masプレゼントやサンタさんの登場で nice surprise !

そして、いつもは絶対出てこない調理長の磯崎さんが初めて子どもたちと一緒に記念写真だなんて。一足早いx'masにどの子も本当に嬉しそう!

本当に初参加の家族連れに、ぼんどーるさんはとても気を使って下さっていたのではないでしょうか。おかげさまでとても賑やかで楽しいX'mas気分のひとときを過ごすことができました。

ありがとうございました。