山下ふみこオフィシャルブログ

2018.10.23

Looked after at Child care

マミィを病院へ、そして愉馬を保育園に送る。週末明けの久しぶりの保育園である。お友達に会って嬉しそうだし、私も昼に病院へ行くまで家のことや自分の時間が持てるので私も嬉しい。クラスは2歳児クラスで先生は2人〜3人いる。9:30頃になるとモーニングティーの時間らしくて、今日はフルーツの盛り合わせでパイン、メロン、スイカ、りんごが小さくカットされて好きなものをいくらでも食べている。親はいたいだけ一緒に居られる。

保育園事情は日本同様厳しいらしい。娘の場合も出産して4ヶ月後に職場に復帰しようと6つぐらいの保育園にエントリーしたが、結局1箇所だけしか当たらなくてここにしたらしい。結果的には職場に近くて、授乳時間になると職場を抜け出して授乳ができたという。それができない場合は、母乳を冷蔵してあげてもらう。

また、収入によって保育園(childcare)料は大きく違う。1日最高で$99にもなると収入があっても大変らしく、お産の時は海外の親にベビーシッターできてもらっている友人もいるという。一般的には$20ぐらいかな?

家の近くに良い保育園があって、エントリーしているがいつ入れるのかわからないという。

2018.10.22

He has a fever

愉馬を保育園に連れて行こうとしたが、どうも顔が赤くてぐずっている。マミィが熱を測ると38・7度あるので急遽お休みをさせる。今週はマミィの授乳のため病院の送迎や家のことや愉馬のことがあるので私のスクールはお休みをもらう。

病院から戻って、台所の片付け、掃除、洗濯物も山のようにある。これで毎日仕事をしながら子どもの保育園の送迎もやっていかなければならない子育て世代の朝は大変だと思うがみんなやってきているんだよね。私の時代とは随分違うのかもしれないがまだまだ親をあてにできる家族はいいんだと思う。私の時は実家に帰って2、3ヶ月ぐらいいたような気がする。

今日、娘は5日目でもう抜糸だという。帝王切開後、すぐにシャワーも浴びている。何もかも早い気がするが、日本の出産事情が分からないのでなんとも言えない。出産方法は本人が希望すればいろいろの選択肢がある。主には無痛分娩も普通にあるらしいが、最初からではなく、5分ごとに陣痛が来た時に無痛分娩になるという。病院内にはキッズルームもあるし、自由にクッキーやパン、お茶が自由に使えるようにトースターや電子レンジ、ポットも全て用意されている。

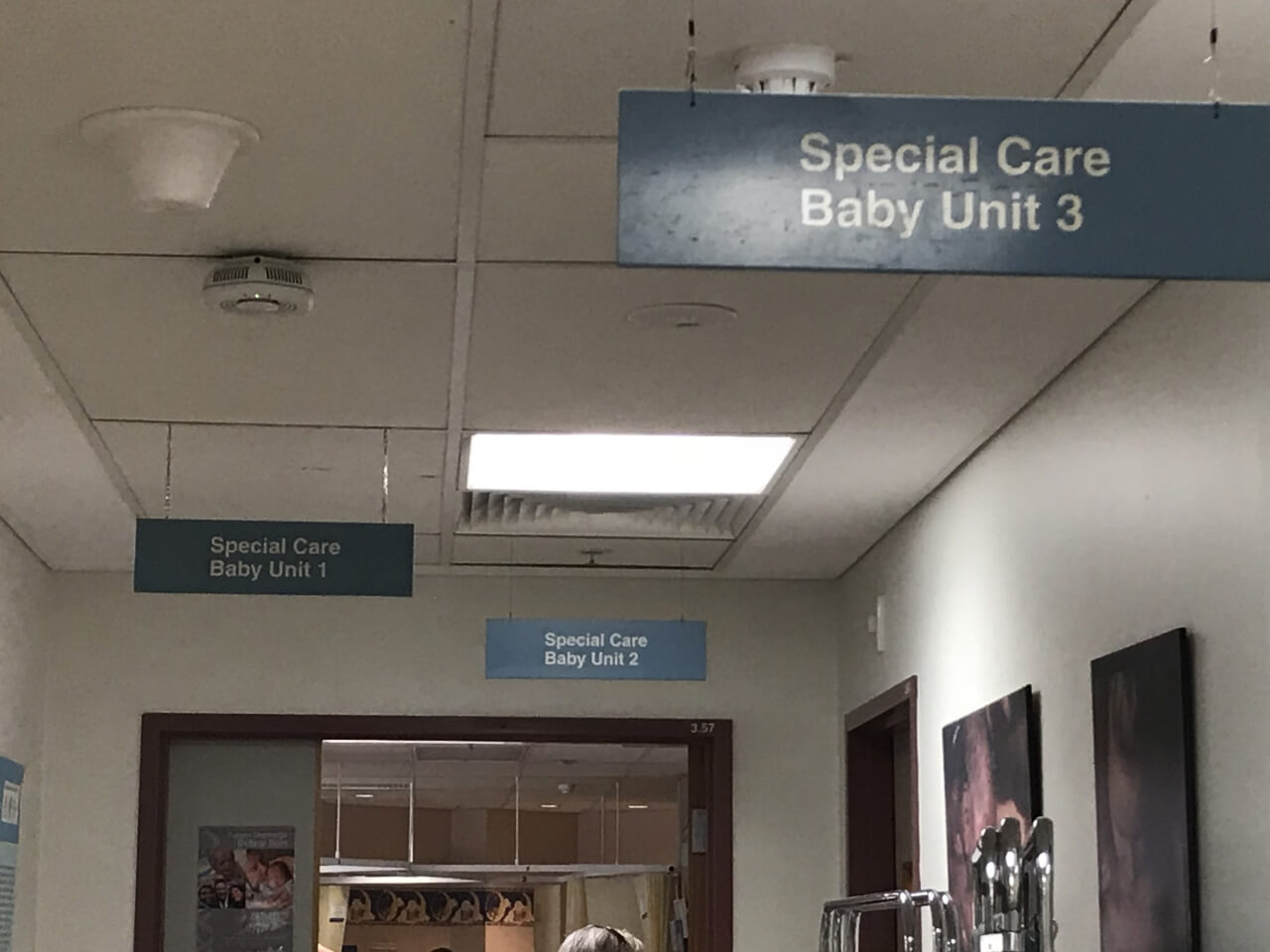

ベビーの緊急状況によって6段階(Special care baby unit1,2,3,4 & Neonatal Intensive care1,2)に部屋が分かれている。今日は保育器から解放されたが、まだspecial careが必要。

朝、犬の散歩をしている時に出会った。犬の飼い主はCafeに寄っているところで、犬はいい子で待っているんだよね。子供用のトレイラーだが、犬用にも使えるし、我が家の老犬ノーマンに買ってあげたいなぁ。

2018.10.21

Everything is going well

日曜日の朝、駐車場に入る通路の草取りをジョエルと愉馬と一緒にしている時今日退院だという連絡が入る。ベビーが生まれてからちょうど4日目。急遽、日曜日の予定を変更してみんなで病院へ駆けつける。

帝王切開でもママは順調に回復しているようです。今日のランチは病院から歩いて10分ぐらいの処のCafeまで歩いたが、ゆっくり歩きながらも回復してきている。日曜日はスーパーや店はお休みの処が多いが、カフェはどこも満員。みんな家族やお友達そして犬を連れて楽しそう。

↓愉馬はイボーヌからお祝いにもらったバルーンがお気に入り。

マミィの退院を祝ってお庭でBBQ.

ダディがお買い物も準備も全てしてくれてシャンペンでちょっとお祝いをする。ベビーはもうちょっと病院にいるが、ママが通って授乳をする。今夜も8:30頃にダディと病院へ向かう。

愉馬をバスに入れどうやってベッドに寝かしつけるのか、マミィがいなかった分、ナーバスになっているようでとても私には手に負えない時がある。でもそういう時は、優しく優しく抱きしめてあげてね、というマミィの言葉に「むっ!」としながらも、目で怒りならも優しく言ってなだめすかすが「グランマこわい・・・」って言われちゃう。

ふぅぅぅ・・・」