山下ふみこオフィシャルブログ

2018.09.22

ワイン仕込み体験 in 時之栖

昨年、日本ワインの将来性を信じて、御殿場ワインづくりが時之栖で始まる。今回、秋の収穫祭「ワインの仕込み体験」に参加する。

既に過去10年ほどの試験栽培を通し、御殿場でも十分ブドウ栽培が可能ということで、本格ワインの製造を目指し、富士山周辺地域の自然豊かな土地でブドウを栽培し、本格ワインの醸造を始めたという。

人生の楽しみ方も多様化している中で、地域の方々と共に、新しいものを作る喜びを共有したいという思いから一株出資を始め、支援して下さる方々とともに、ワイン醸造の取り組みを通じ、豊かな食文化の提案に欠かせないワイン文化の醸成に向けて取り組んでいくという。

日本ワインの将来性を信じて始めたワイン造り、その背景には周辺の耕作放棄地を開墾し、ブドウの栽培を始めたというが、それもすでに過去10年の試験栽培を通してブドウ栽培が可能だという実績が蓄積されている。

ワイン仕込み体験のブドウはマスカットブルーベリーAは、とても甘みが強くて香りがよく、こんなに美味しいブドウからワインができてくるのかと思うととても楽しみ。

この時之栖のワイン造りのコンセプトに共感し、一緒にワクワクしながら日本のワインの将来性に夢を見させていただけるなんて、なんと嬉しい出会いでしょう。

今日のこの日にもステキな出会いがありました。感謝。

2018.09.20

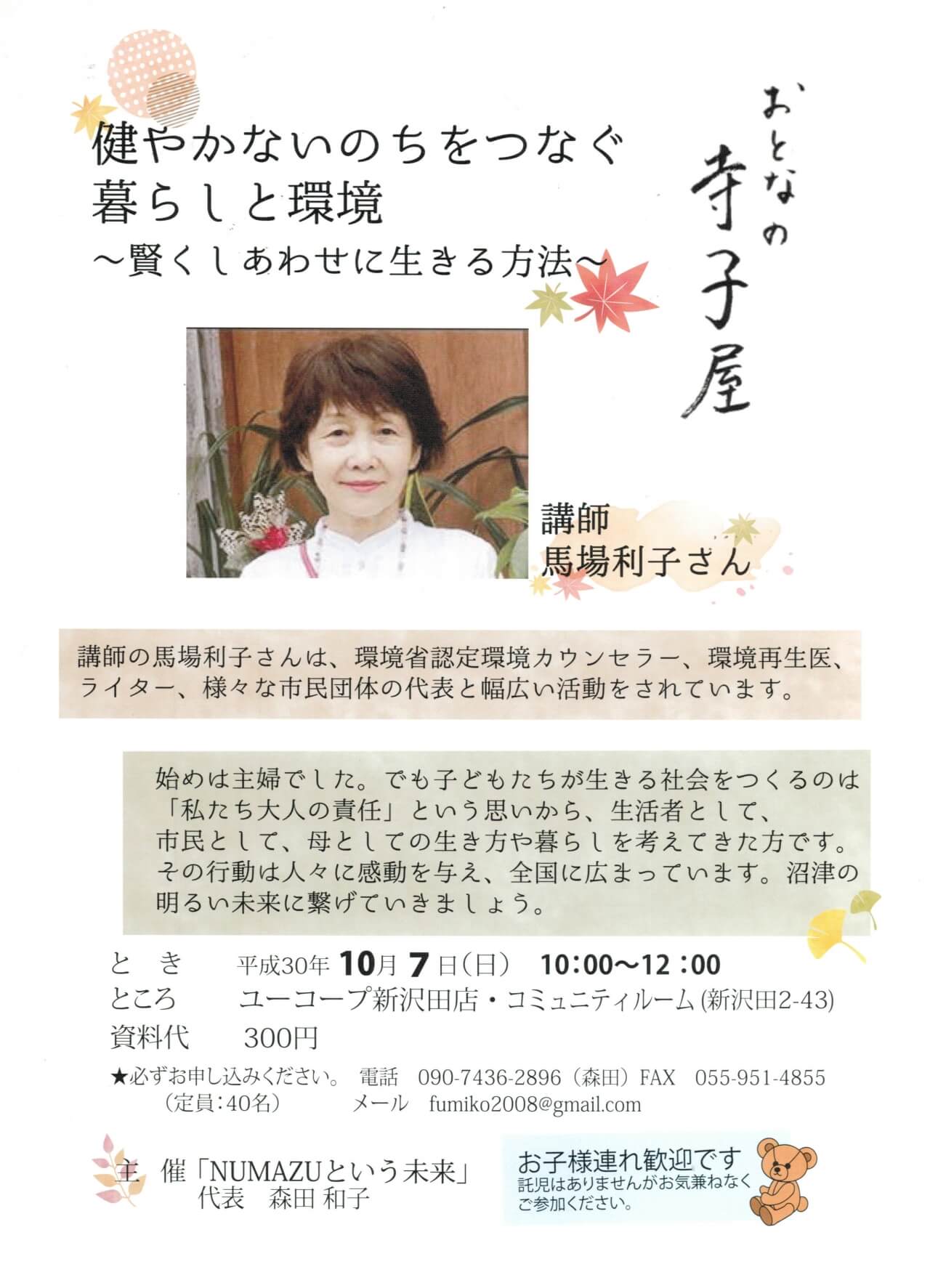

賢くしあわせに生きる方法 by馬場利子

馬場利子さんの生きる姿勢に共感し、彼女の連続講座で気付いたママたちが次の世代へつなぐ活動の輪が広がっています。本当に一人でも多くの方に聞いてほしい。あなたの感動が次の行動につながっていくことを実感してほしいのです。

「NUMAZUという未来」代表・森田和子さんが沼津朝日新聞”言いたい ほうだい”に投稿した記事が9/29掲載された。↓

2018.09.18

児童発達支援センターみゆきのお散歩

みゆきのお散歩ボランティアは夏の間はお休みで、今日9/18(火)第1、3火曜日からまたスタートです。

久々の外のお散歩では子どもたちはどんな反応を示すだろうか?

3クラスに分けてのお散歩コースは新幹線が見える処やカメさんがいるところまでのコース、公園で遊ぶコース等、子どもたちの状況やボランティアの参加人数で変わってくる。

★★★お散歩ボランティア募集★★★

毎月第1,3火曜日 10:00~11:45までの時間、みゆきの園児たちと一緒にお散歩しませんか?

新たな気づきが沢山ありますよ!

久々のお散歩は、日差しはきついけれどすっかり秋の気配が深まってきている田んぼの中を歩いていく。

子どもたちを外に連れ出すことで、ご近所の方や農作業をしている方からも「おはよう」「元気かな?」「本当はこのお野菜を子どもたちにも食べてもらいたいけど・・・」と言って下さる方もいた。

私たちボランティア4人のコースは、田んぼの稲穂が黄金色になり、風でなびいているその周辺をお散歩する。農道には彼岸花が咲き、すっかり秋の気配。空は青空でまだ夏の日差しのようだが、雲はすっかり秋の雲に様変わり。

こうして子どもたちと歩くことで気付かされることが沢山ある。