山下ふみこオフィシャルブログ

2017.03.18

第88回香貫山影奉仕&写真展

3/18(土)香貫山影奉仕88回目の清掃活動。

今月末には桜が見頃になるようなので、その周辺の草刈りです。それにしても今朝も沼津アルプスに登る方々のなんと多いこと!東京方面からの方々で特に若い女性が目立ちます。

香貫山で撮った作品だけを集めた写真展を今日から4/2まで香陵台の茶屋で開催。

今回も香貫山影奉仕が一緒になってやっている。

幼稚園児がこの山に来た時の写真もあり、とても和みます。

是非、茶屋で休憩をした折にはどうぞこの茶屋の奥座敷に、ずずずぃ~っと。

2017.02.18

第87回香貫山影奉仕と洋式トイレ

第87回香貫山影奉仕は伐採した竹の搬出と枯れた桜木の伐採や側溝の汚泥除去など活動は多岐にわたる。みんな日頃から香貫山に毎日のように上っているので、気になっている処や得意な分野で自然と役割分担がされていくので、大まかな作業工程を示せばそれぞれの持ち場で作業をやっていく。

今日は3名ほど初めての方が参加で仕事がはかどります。

さらに嬉しいことには、先週、念願だった洋式トイレが設置されたこと。小さな子どもそうですが、高齢者は、和式トイレは使いにくいという声が上がっていて、ずーっと前から要望していたが、やっと実現。篤志家から便器代の寄付もありました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

女子トイレの1基が洋式に改修された。トイレのドアも洋式の方が新規のドアになったが、和式の方は写真の状況。

今朝も名古屋や横浜からも登山客がたくさん来ています。まずは香陵台のこのトイレが沼津アルプスへ上る人たちのスタート地点。気持ちよく登ってもらうためにも、そして良い思い出をもってもらうためにもトイレは基本ですから。

2017.02.18

世界一元気な沼津は鉄道高架が有効

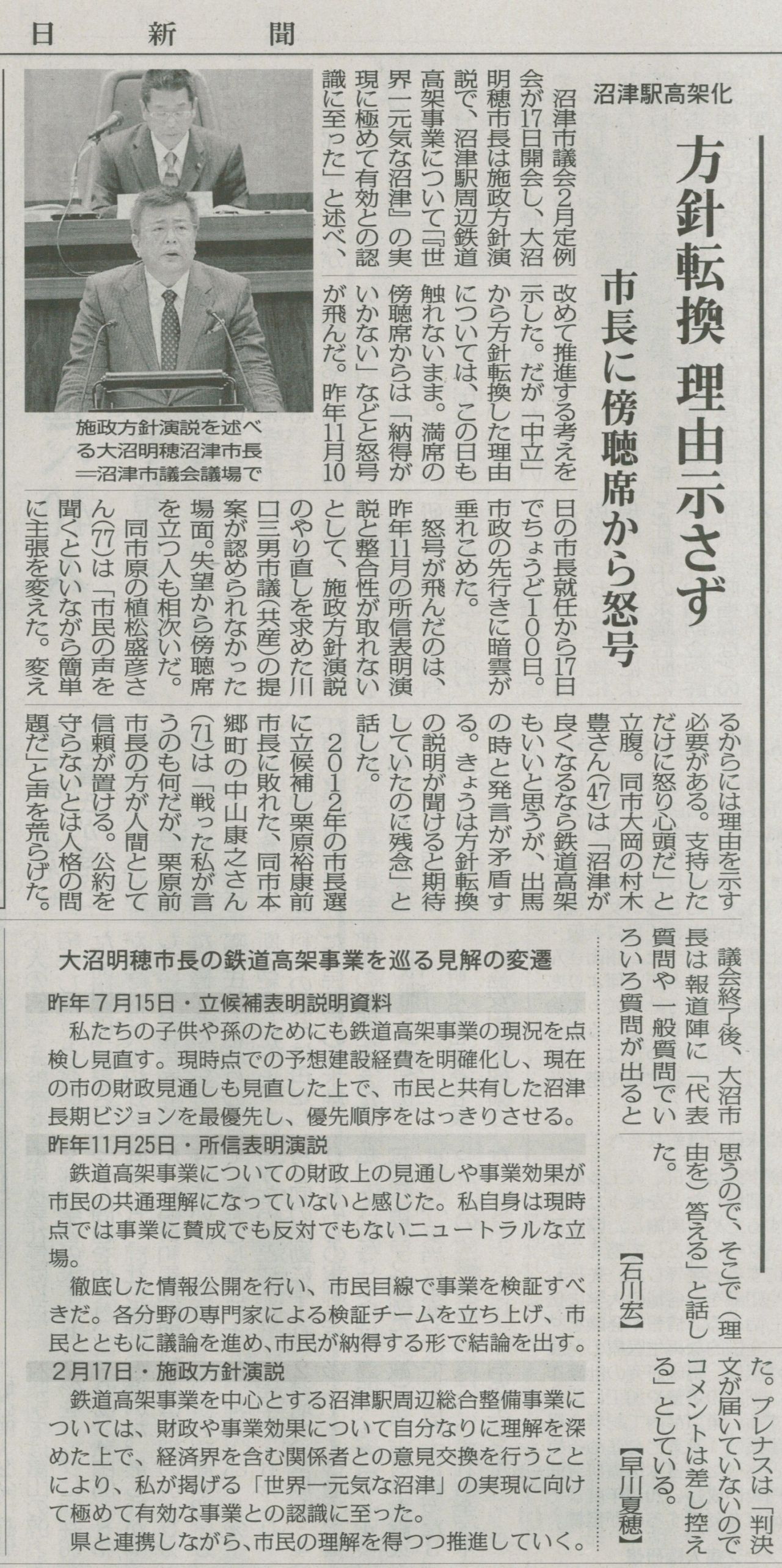

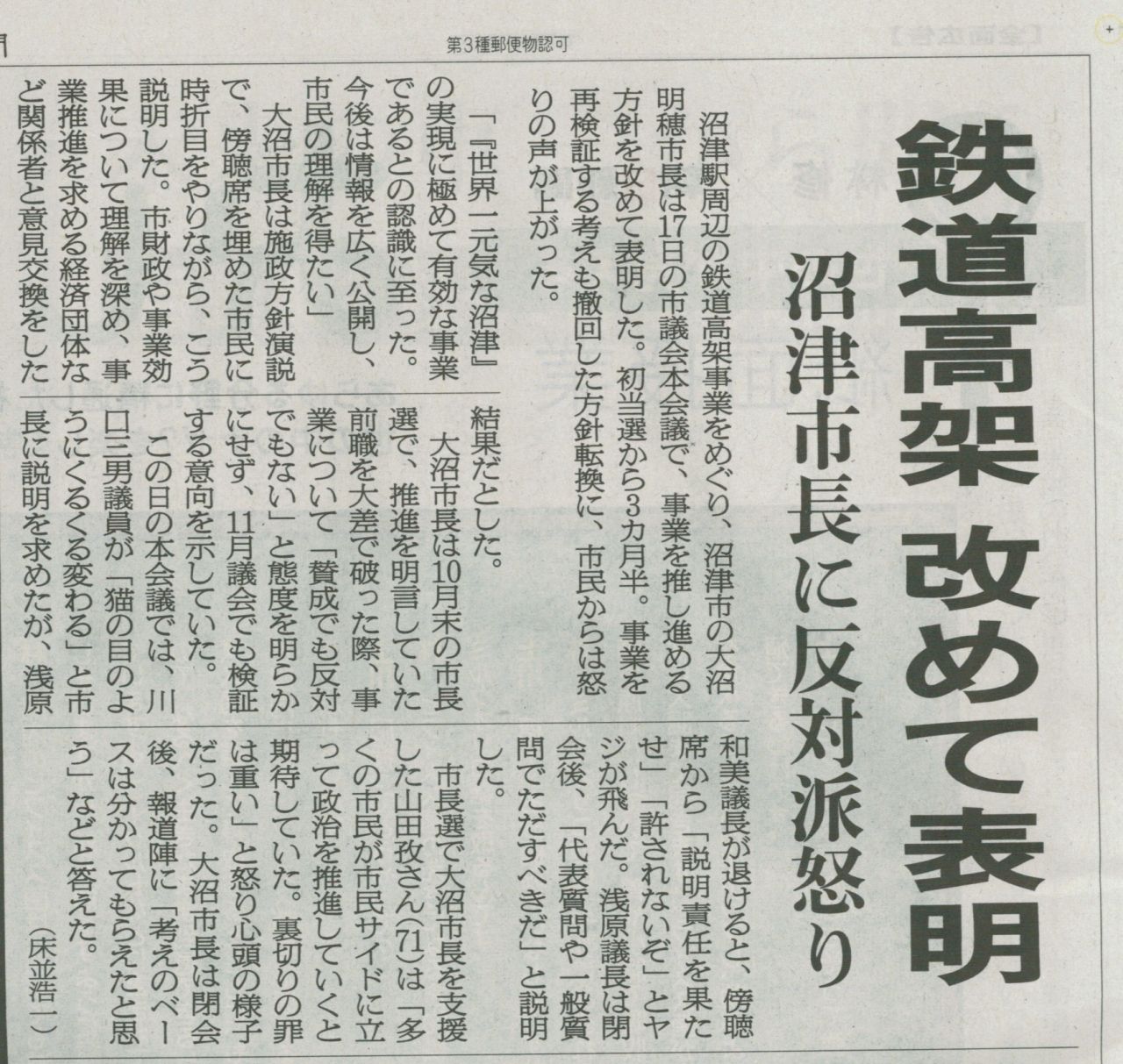

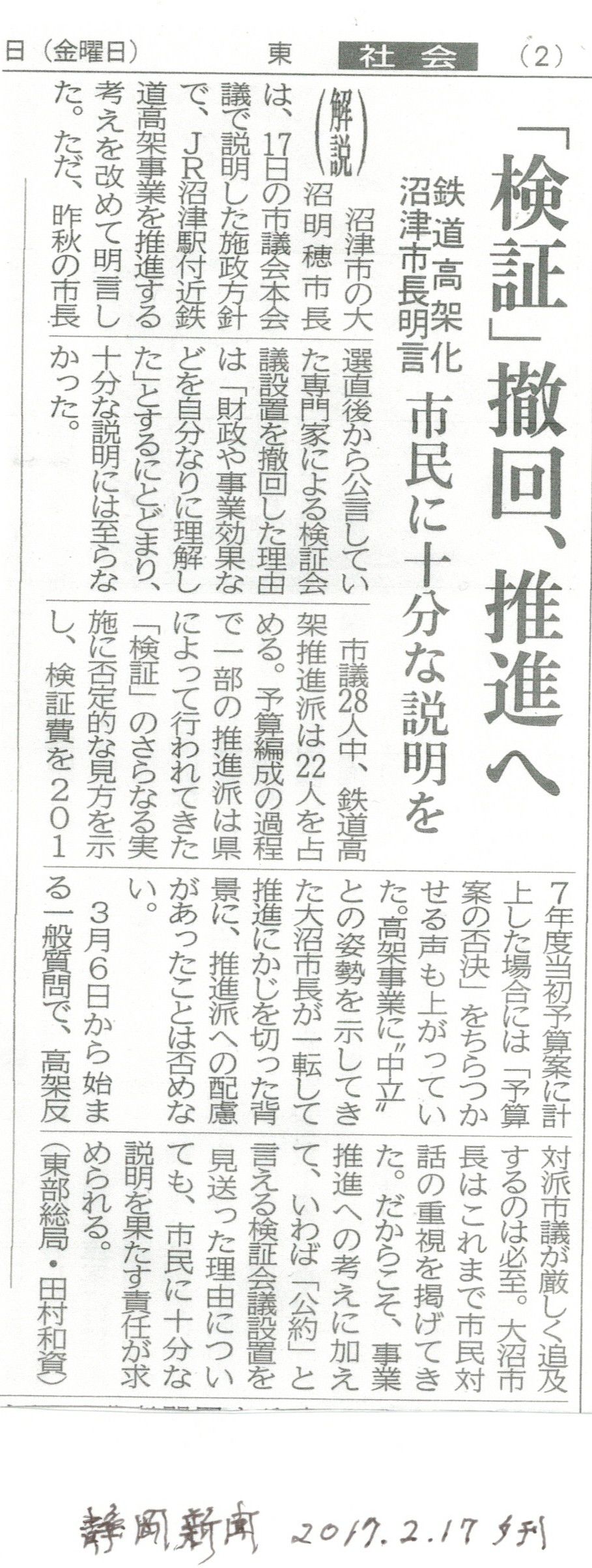

2/17から始まった本会議は傍聴席いっぱいの市民で埋まった。10:00~始まるが、すでに9:00頃には傍聴券が配布され順番を待つ市民の姿もあった。

初日は大沼市長の29年度・施政方針を演説した。先の記者会見でわかっていたわけだが、公約とは全く違う「鉄道高架事業等は世界一元気な沼津の実現に極めて有効な事業」であると決断した理由を聞きたいと居ても立ってもいられず、会社を休んでここに来たという会社員の方もいた。

公約で市民と約束をした検証委員会をせずに「経済界の方を含む関係者との意見交換により、有効な事業であると認識をした。今後は市民の理解を得ていく」と説明した。

昨年の所信表明では、「専門家による検証をし、市民と議論を進める」と言ったにもかかわらず、今回、私は決断したから市民は事後承諾してということか。

これでは選挙で当選することが目的だったと言われても仕方がない。(新聞をクリック→拡大)

.jpg)