山下ふみこオフィシャルブログ

2016.08.06

ひとり親家庭の夏の教室始まる NO3

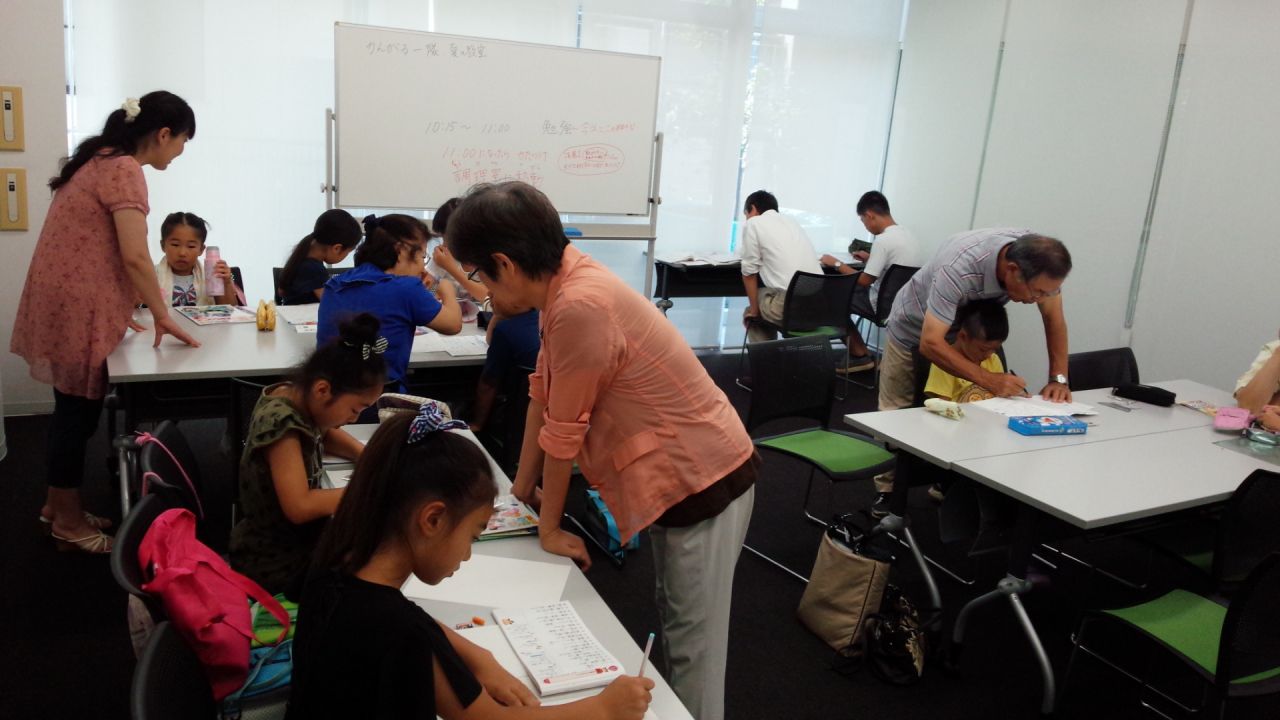

夏休みの教室9:00~16:30まで、サンウェル沼津2Fの教室と調理室で行いました。

午前中は勉強、学習支援のボランティアの先生方が5人で、中学生が2人と小学生が8人です。

11:00からは昼食用のおむすびを握ってもらいました。メニューは具だくさんのソーメンとお握りです。

午後からは風の子教室の池谷博子先生の「絵具で遊ぼう」みんな楽しそうに絵を描いていました。

夏休みの特別授業は今日で2回目。宿題や苦手の科目のある子、ひとりでお留守番している子、みんな大歓迎です。

連絡先:090-7313-6092(山下)

昼食が終わったあとは片付け。それから昼休みに入り、2時から特別授業で池谷先生の絵の具で遊ぼう!先生にはお忙しい中、無理を言ってきていただきました。

子どもたちにとってワクワクな時間だったようで、勉強の時と違って集中していたようです。これで夏休みの宿題ひとつ出来たかな?

2016.07.31

ひとり親家庭の夏の教室始まる NO2

↑(記事をクリック拡大)

ひとり親家庭の学習支援が始まっています。特に夏休みは放課後児童クラブに入っていない子どもは、親も心配しながらも、家に置いて仕事に出かけるという状況だそうです。

先日は、「放課後児童クラブがお休みの時だけでもいいですか?」という問い合わせがありました。そんなときは小学低学年の場合は、やはり母親が仕事を休まざるえないようです。定員に空きが若干あります。電話で気軽に申込OKです。(山下090-7313-6092)

シングルマザーが増えている状況の中で、待機児童の問題もそうですが、小学校低学年の間は放課後児童クラブを補完するような施設があればいいという声を聴きます。

または放課後児童クラブの指導員を充実させることで、19:00まで時間延長を可能にさせたりできないのか、このような支援を続けていく中で現場の声を市政に届けていきたいと思います。

2016.07.30

審議会の傍聴へ

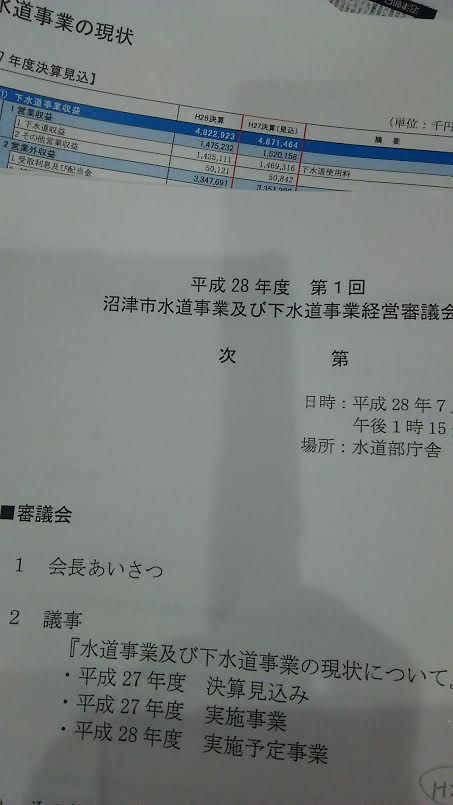

28年度第1回目の7/25「子ども・子育て会議」、7/29「男女共同参画推進委員会」と「水道事業&下水道事業経営審議会に参加したのだが、7/29は2つの委員会が同時間の開催であった。

たまにこういうことがあるのだが、傍聴する人がいないために、改善は図られていない。(傍聴する私が言うべきことだったと反省)

どれも非常に貴重な現場からの声や市民からの声を聴くことができるるし、行政側の考え方も知ることができるので大変重要な委員会であると思っている。時間の許す限りこういう場には傍聴しようと思っているのだが、なかなか思うようにはいかない。

また傍聴者である私と委員と同様の資料が配布されなかったり、議題によって退席を要求されたりすることもある。

また、委員の選出も、以前よりはだいぶ改善されているが、どこの委員会にも名を連ねている人もいて、その選出された理由が単なる肩書の上での代表者であるからというものも未だに多い。

審議会委員の人選は行政側の裁量で決めることができ、その人脈など恣意的な要素で委員が決定されることがあり、初めから議論の結論が決まっている場合も少なくないという指摘がある。審議会そのものに対しても問題について審議や議論をする場ではなく、審議をしたことを示すための単なる手続きの場となっており、審議会の意向に沿ったお墨付きを与える御用学者的な役割を果たしている委員もおり、中立性に関して疑問が呈されることも少くないなど、審議会本来の意義について問題視されてきている。

最近では無作為抽出で選出する自治体も多くなっていると聞く。

今回は水道事業のほうに最初に傍聴したのだが、当局側の読み上げた27年度の決算見込みは、企業会計だけに難しく、具体的な説明もなかったために、読み上げただけで質問もないまま終了。その時間たった15分ぐらいだろうか。