山下ふみこオフィシャルブログ

2016.06.22

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO4

6/14(火曜日)私の一般質問

市内小学校24校と中学校17校のいじめや体罰等の現状(特に教職員の不適切な言動について)及びその対応について質問をする。

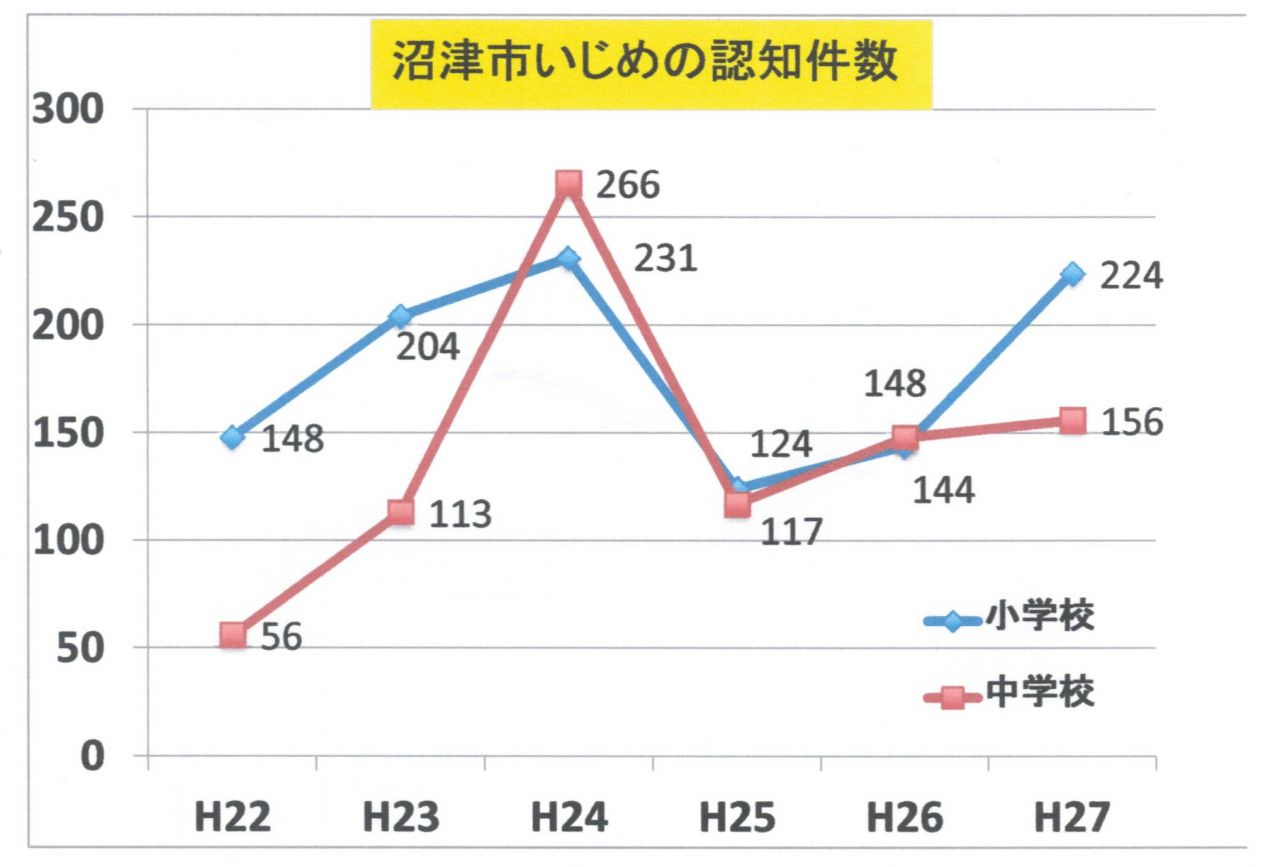

Q:小中学校のいじめの認知件数や動向について

A:22年度204件、23年度317件、2年度497件、25年度241件、26年度292件、27年度380件

解消率は39%、継続支援中43%

確実に認知し、解消を目指した取り組みをしてきた結果、件数が増加したもの

Q:教員の不適切言動への現状や対応について

A:不適切な言動は子どもの人権を侵しているという認識。学校で行われる体罰調査において、体罰だけでなく、不適切な言動においても記載し、集計結果を教育委員会に報告をする。

↑

①本来の教育委員会には、いじめ等について今まで何も報告がされていない。なぜ?

Q:教員の不適切な言動の事例及び件数について

A:ここ3年間は毎年1件~4件。

事例として、「児童生徒の心理面を考慮せず否定的な言葉を発してしまう」「性格や行動を叱責したり揶揄したりする言葉」「勝ち負けを意識するあまり指導が感情的になり、言葉が乱暴になって子どもの心を傷つけてしまう」等の報告があった。

Q:教育委員会において、いじめ等の報告が議事録を見ても何も明記されず、話し合われていない状況は、本来の機能が果たされていないのではないか?

A:①教育委員会にいじめの報告が義務付けられているが、文科省のいう教育委員会は事務局である。??

↑

①(文科省が報告を義務付けているのは、事務局はあくまでも窓口であり教育委員会である。(文科省にも確認をしている。)その認識が誤っていては、本来の教育委員会の機能が果たされていないといわれても仕方がないのでは・・・)

また学校から教育委員会に、いじめの数が報告され、その数を県、そして文科省のほうに報告をし、その結果などは、HP(どこの?沼津市のHPにはない)にも掲載されている。

★★★教育委員会の役割について★★★

2014年、教育委員会の是非が問われ、大きな制度改正を行う。

そのきっかけは、大津のいじめ事件や大阪の体罰事件等の情報が教育委員会に報告されず、教育長以下の事務局が事件を内々で処理をしようとしたことが真相。

つまり必要な情報を教育委員会に報告をしなかった教育長以下の事務局の隠蔽体質ではなかったのかと考えられ、そうした事態が、教育長以下の事務局を管理監督すべき教育委員会の機能不全ととらえられ、制度改革のきっかけとなった。

今回の制度改正は、教育長の地位と権限を強めたが、最終的な執行権限(意思決定)は教育委員会に留保され、教育長の決定ではない。

★★★★★教育長の答弁:今後、いじめ等について教育委員会とも情報共有をしていく!

Q:教育委員会において、いじめ等の報告が議事録を見ても何も明記されず、話し合われていない状況について?

A:今後は教育委員会において、いじめ等の状況や傾向について定期的に報告をし、情報共有していきたいと考えている。

2016.06.22

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO3

いじめや体罰等についての資料がない中、学校や教育委員会はどのような対応や未然防止に努めているのだろうか?また、子どもからのSOSはちゃんとキャッチしているのだろうか?

私のところにも相談はいろいろあるが、実際、この調査を始めたとき、私の求める資料に対して、沼津市独自の資料は全てないといわれ、情報開示請求をしてやっと入手したものは一部の研修用資料だという。

ここまで資料がないと言われてしまうと、ますます疑問が膨らむのは当然のことではないだろうか?

学校現場において、先生方が日々頑張っていても、その実態が明らかにならない限り、本来の問題解決にはつながっていかず、繰り返しの連続になっていないだろうか?

また、個人情報という問題があり、そこですべての情報が止まってしまっている状況がないだろうか?

上記のグラフは沼津市のいじめの認知件数。この認知件数さえ公表されたものはない。

平成24年に一気に認知件数が上がっているのは、平成23年10月11日に滋賀県大津市内の中学校の当時2年生の男子生徒がいじめを苦に自宅で自殺する事件がきっかけです。

平成26年度のいじめの解消率39%は低いと思うがより慎重に見守っている結果だという。

(市内小学校26校・中学校15校)

いじめや体罰について、情報共有が必要という認識がされたきっかけは、「大津市中2いじめ自殺事件」が契機になっている。

事件前後の学校と教育委員会の隠蔽体質が発覚、問題視され、それが大きく報道され、翌年には本事件が誘因となって25年に「いじめ防止対策推進法」が国会で可決された。

2016.06.22

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO2

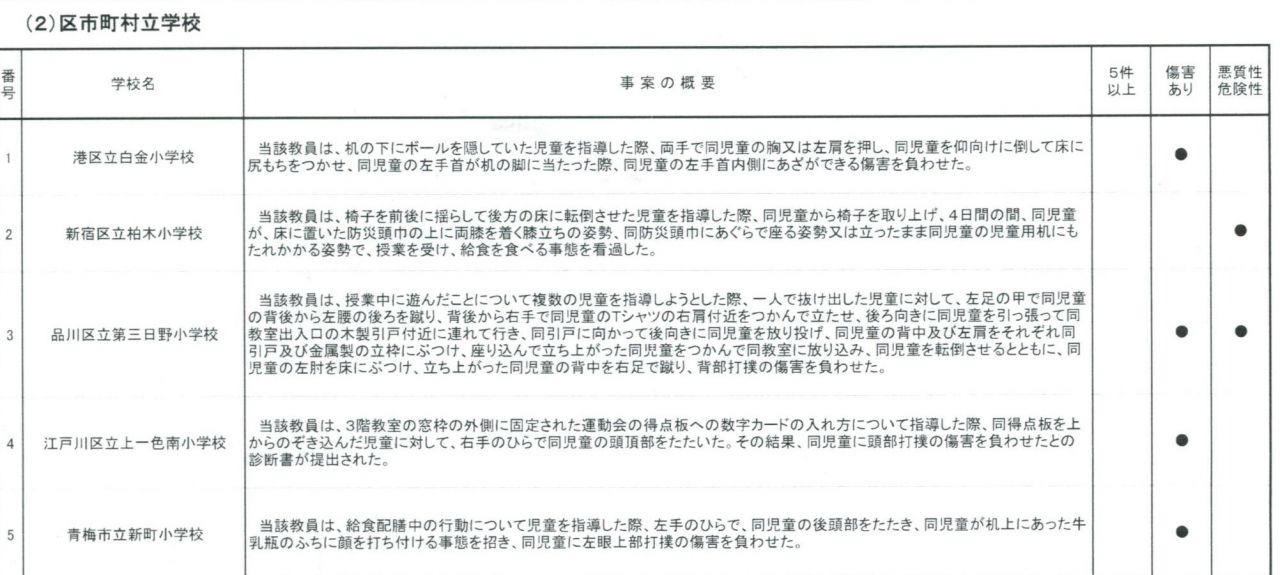

★東京都教育委員会では体罰の事案も学校名までも公表されている。

個人情報の観点から、公表することへの抵抗はなかったのかという疑問に対しては、公表することで、その根絶に向けてより解決しようとする意識が高まるので、公表しないメリットより、公表することでのメリットのほうが大きかったので、最終的にはどこの学校も認めざる得なかったという。

しかし、最終的にはトップのやる気があったからここまで徹底したことができたといわれた。

(下記は小学校の一部抜粋)

東京都教育委員会が、ここまで徹底的に体罰に向けて取り組んだきっかけは、

「2012年12月、大阪市立桜宮高校のバスケットボール部の部長を務めていた男子生徒(当時17歳)が、顧問による体罰を苦に自殺した事件」が始まりだったという。

★★★体罰根絶の第1歩は公表&情報共有!★★★

それから「部活動指導等の在り方検討委員会」を設置し、25年度、体罰ガイドラインをつくり、「体罰根絶に向けた総合的な対策について」まとめ、撤退的な根絶に向けて取り組んでいる。

その大きな要因は公表をし、情報共有をするというものである。

★★文科省も平成25年3月に体罰の禁止とその指導徹底について通知を出している。

その説明の一部には、部活動の指導と称し、顧問の独善的な目的をもって、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えないと示している。

そこにも、体罰を把握した場合は、校長は直ちに行った教員等を指導し、再発防止策を講じるとともに、教育委員会へ報告することが必要である。