山下ふみこオフィシャルブログ

2016.06.21

いじめ問題と教職員の不適切な言動等についてNO1

新聞に浜松市内・小中学校の「いじめの実態」が掲載されていた。

そして同じ欄に教員の「不適切な言動 増」教員が高圧的指導と書かれていた。

浜松市教育委員会は、定例会で27年度の市内の教職員による児童生徒への体罰と不適切な言動の調査結果を報告したと書かれていた。

不適切な言動とは、一体どういうことなのか?

東京都教育委員会のHPに具体的な例があがっている。

暴言の例

「死ね 消えろ バカ アホ クズ うざい 使えねぇ 」

「デブ チビ ゴミ女 ババア 病気か お前らクソだ 」

「部活をやめろ 一生使わない どうせ勝てない 」

浜松市では教育委員会の定例会はもちろん、委員会にも毎年報告されている。

1・「教職員の体罰・不適切な言動に関する調査結果について」

2・「問題行動、不登校及びいじめの実態について」の詳細な報告がされている。

その傾向や対応、教職員の措置についても報告がある。

★★沼津市にはいじめや体罰の実態把握をした調査資料がない??

当然沼津市にも、浜松のような児童生徒の実態状況は報告されているものと思い、教育委員会事務局に資料の提出をを求めたところ、その資料がないという。学校側からの報告は、個々の事案として対応をしているので、全体的に集計したものはないという。

では一体、沼津市内の学校において、本当に子どもたちの状況がわからない。

学校での実態把握をする手立てが、何もないことに驚く。

★★実態把握のために情報開示請求をするが・・・

その実態把握をするために、まずは情報開示請求をしたが、結局満足のいく資料提供はほとんどされなかったというしかない。

つまり教育委員会事務局が言うように、学校側にいじめ等の調査はかけても、それは県や文科省の依頼調査であって、独自調査はしていないことから集計資料自体がないといわれる。

本当に資料はないのか?ないとしたら、子どもや保護者からのSOSに対して、対応に取り組んだのかどうかさえ、まったく客観視できる状況のものがない。

それでいいんですか?解決に導くためにも、まずは実態把握と再発防止でしょう!それは情報共有と可視化しかないと私は思うのだが・・・私の疑問は続く・・・

2016.06.19

長谷川徳之輔先生を偲ぶ会

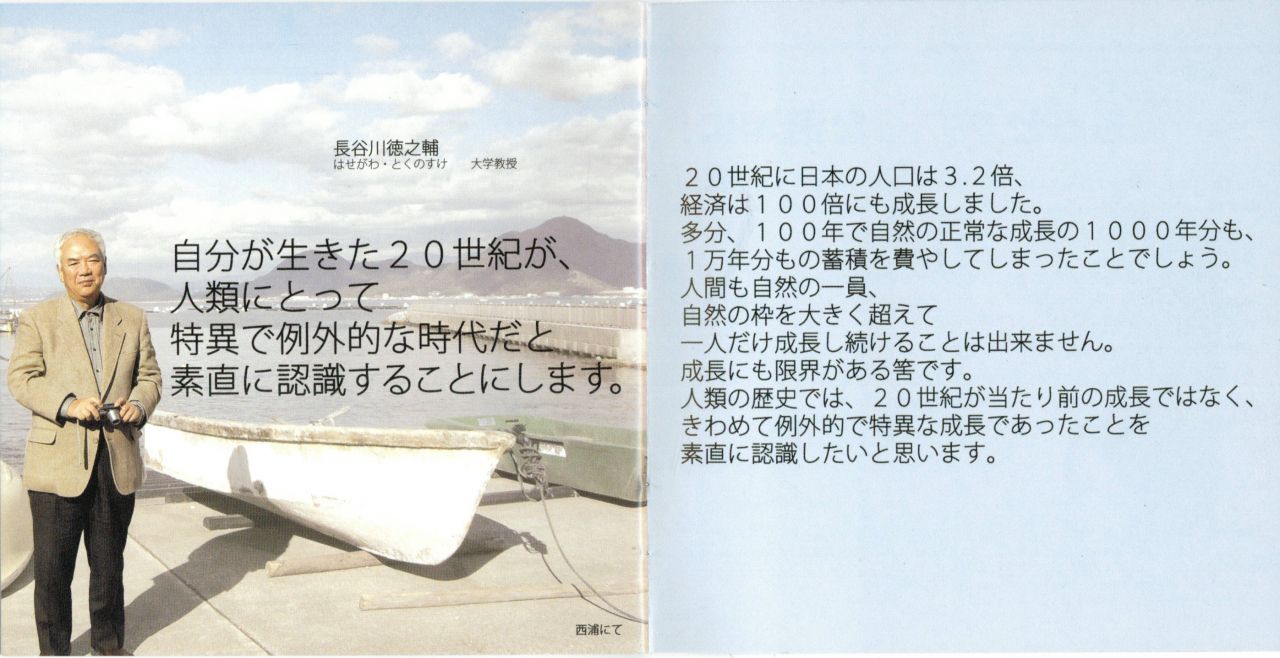

3/25に亡くなられた長谷川徳之輔先生の偲ぶ会がリバーサイドホテルで行われました。

4中時代の同級生が主体となって、東高、建設省、沼津大好き塾、市議など先生の友人を中心とした多くの関係者が集まりました。

先生と親交のあった方々のスピーチは、先生がいかに沼津を愛したのか、その思いがひしひしと伝わるものでした。そして、ハーバード大学の客員教授だった頃は、同級生がこぞってイギリスに押しかけた様子など先生との思い出がスクリーンに映し出され、和やかな偲ぶ会となりました。

私は2006年から「沼津大好き塾」を主婦たちと立ち上げ、沼津のまちづくり、特に鉄道高架事業が本当に沼津市にとって必要なのか否か勉強会を始めました。

月に1回の勉強会にはいつも長谷川先生が手弁当で東京から来てくださり、それから1年間勉強会続けていく中で、やはり次世代の子どもたちの将来は、母親たちの声を市政に届けなければという思いから、市議に挑戦をしました。

今まで政治に無関心の主婦たちが、初めての選挙に挑戦するには大変なプレッシャーでした。何から何まで無我夢中の中で、先生は「君たちは一生懸命やればいい、あとの責任は僕が負う。警察が来たら、みんな僕のせいにすればいい・・・」

そう言って臨んだ選挙戦でした。

それから3回の選挙を後援会長として支えてくださいました。今回の偲ぶ会に参列させていただいて思ったことは、先生とは一度もこのような盛大な会を催したこともなく、当選祝いもなく10年間きてしまったことに、本当に申し訳なく思いました。

先生との出会いは私や家族の人生を変えた大きな出来事でした。でもいつも「貴女には貴女の人生があるからね。支援する仲間の声もよく聞いて、自分の生活も未来もよく考えて頑張ってください・・・」と、常に気にかけてくださっていました。

その出会いを心から感謝し、先生の「沼津大好きな思い」を私も引き継ぎ、次に繋げていこうと改めて誓いました。

10年前、先生が私たちと一緒に作った冊子のメッセージです。確かに20世紀は例外的な成長であったと思います。そして21世紀、私たちが未来の子どもたちに、どんな社会を繋げていくのか、その責任は重く、この21世紀に生きる私たちは試されているのだと思います。

合掌

2016.06.19

第79回香貫山影奉仕の活動

今日は朝から強い日差しのもと、香貫山の整備。ゴミはすっかりなくなったものの、この時期は草を刈っても刈っても伸びて、登山道を塞いでしまう。月に1回では、この草の伸びには勝てないが、山に毎日上っている方は窯をもって草刈りをしてくれているので、山道はずいぶんきれいになっていると思う。

整備をする前にストレッチ体操も最近始める。女性が5人(あと2人参加)になってトイレや水廻りが一段ときれいになって、人数が増えると、清掃活動はどんどん効率よくなって、やる気も出てきます。

トイレ掃除も水廻りもすっかりきれいに。

男性陣は炎天下の中、草刈りや側溝の土砂運び、枯れた枝の選定など。

こんな時は終わった後、ビールで乾杯なんていうのもいいもんですが・・・

みなさん、ご苦労様です。来月も、第3土曜日9:00~10:30(雨天中止)

誰でも参加自由です。集合は現地で、香陵台公園の茶屋前(五重塔)

連絡先 山下090-2340-0324