山下ふみこオフィシャルブログ

2016.04.12

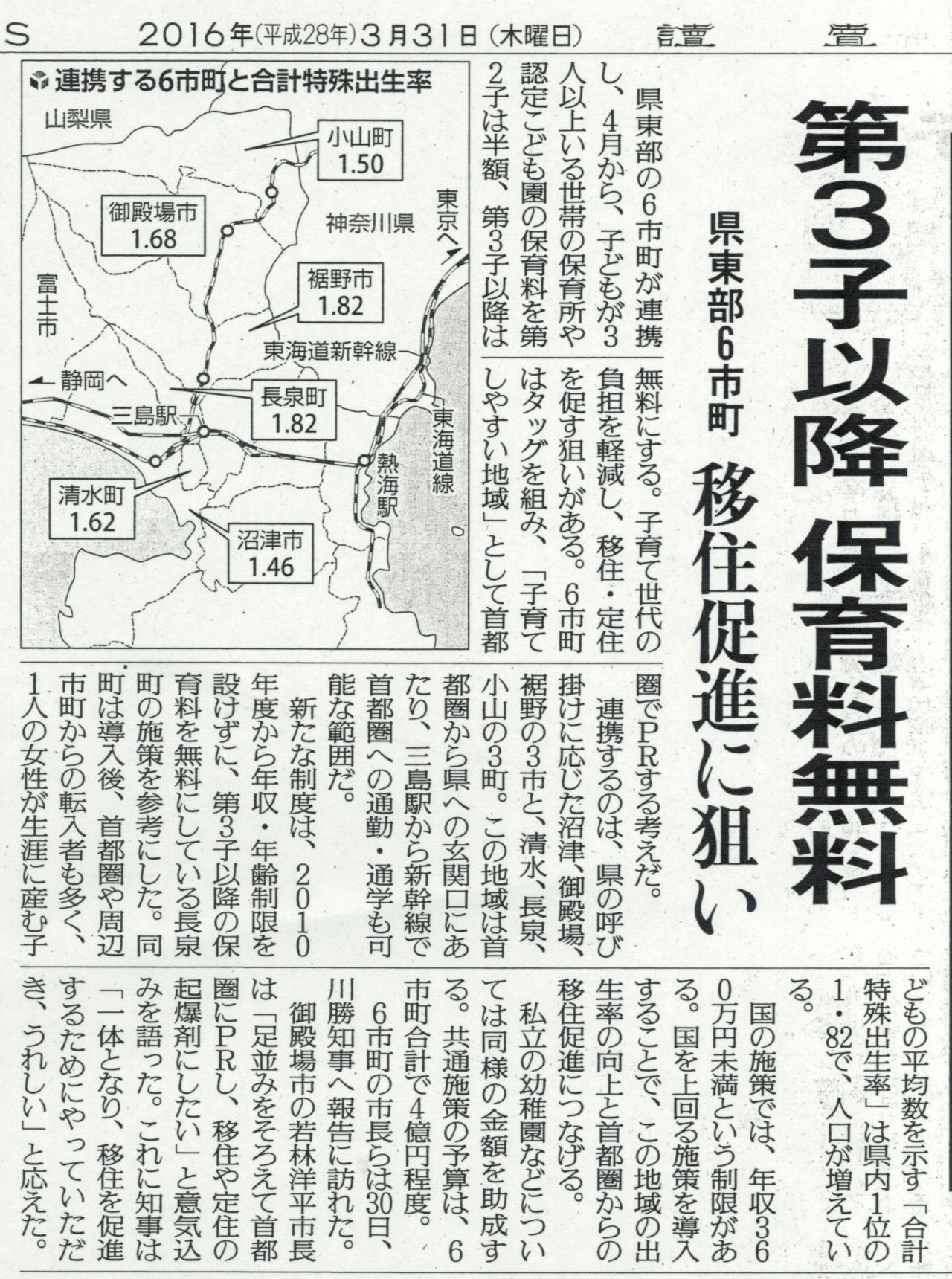

第3子以降保育料無料 県東部4市3町NO2

4/1~さらに年齢制限の撤廃と年収制限なし!

県内に先駆けて、沼津、御殿場、裾野、三島の4市、小山、清水、長泉の3町が、第3子以降の保育は無料(第2子は半額)に4/1から施行することが2月議会で決まったが、さらに、国は(3/31)同一世帯の子どもは、成人であっても年齢にかかわらず第1子としてカウントすることで年齢制限をなくす。

子どもが3人以上いる場合:年齢と年収の制限を撤廃

★★市立幼稚園・保育園の第3子の保育料を一律無料に、第2子を半額★★

民間保育園・認定子ども園・小規模保育施設・私立幼稚園についても同様(ただし保育料の上限あり50,800円/月)

(一方、長泉町と小山町は4月からさらなる改正、第2子についても無料)

要保護世帯の自己負担額の軽減

要保護世帯(生活保護世帯・ひとり親世帯・障がい者世帯・療育手帳のある世帯他)

政令改正によって

現行 改正後

市民税が非課税世帯(均等割り含む) 第1子3000円/月→無料

市民税が所得割課税世帯 第1子6300円/月→3000円/月(年収360万円未満)

6300円/月 (年収360万円以上)

1例(所得割額66,600円~77,100円世帯の場合)

3歳未満児保育料 22,500 →11,000

4歳以上児保育料 18,000 → 9,000

------------------------------------前回のお知らせ---------------------------------

国は年収360万円未満(市民税の所得割額77,101円で区分)の世帯を対象としているが、

沼津市を始めとした4市3町は年収は問わない。

今まで第3子を小学校3年生までしかカウントできなかったが、18才までに年齢を拡充。

差額分は、各市町が自己負担をすることになる。

目的:人口減少対策&「子育てのまち」PR

首都圏に流出している若者世帯をターゲットに、子育て世代を県東部地域に呼び戻すための施策。駿東地区を「子育てのまち」としてPRするのが県の計画である。

第3子以降の保育料等助成拡大 (沼津市の場合) 影響額

私立保育所(24か所・対象児童数300人)23,224人 55,012千円

公立保育所(7か所・) 8,016人 18,988千円

私立幼稚園(22か園・対象児童418人) 45,410千円

公立幼稚園(戸田・大平・対象児童17人) 810千円

-----------------------------------------------------------------------------------

18歳未満の3人以上の児童がいる世帯の影響額120,221千円。この増額分は沼津市の負担。

この助成拡大は本来ならば、保育所と公立幼稚園だが、沼津市は私立幼稚園も同様に年齢制限を撤廃し(就園奨励費の拡充)利用者の保育料の軽減につなげる。

2016.04.10

香貫山の山崩れ NO2

2016.04.10

長谷川徳之輔先生とお別れ

長谷川徳之輔先生(明海大学名誉教授)3/25死去、79歳でした。

先生との出会いは、私がまだ議員になる前です。帽子デザイナーとして帽子工房を開設し、生徒さんと一緒に帽子を作っていました。

沼津朝日新聞に先生が投稿した「鉄道高架事業の問題」を目にしたことが発端で、ぜひ先生に会いたいと想い、2006年の夏、明海大学に訪ねていきました。その時、先生との約束が渋滞に巻き込まれ4時間ほど遅れてしまいました。初対面の大学教授との約束に、私は4時間も遅れたにもかかわらず、先生は「こんなに待たされたのは初めてです。」と恐縮する私を笑顔で迎え入れてくれました。

それから、先生と私たち主婦の勉強会「ぬまづ大好き塾」が、その年の9/6からスタートしたのです。

http://plaza.rakuten.co.jp/coupdecoeur/diary/200609060000/

私が議員になってからは、先生は私の議会報告によく出て下さり、いつも「まだまだ・・」と叱咤激励をしながら、毎回「もうこれで最後だよ」と言いながらも、9年間ずーっと後援会長を務めて下さいました。

昨年の選挙の時も、「僕にできることはないの?」と言って、選挙期間中ホテルに泊まり込んで1週間ずーと私たち主婦の選挙活動を応援してくれました。一緒にチラシ配りやポストインをしてくれたこともあります。

先生の友人からは「物好きだなぁ~どこの馬の骨ともわからないのに・・・」と言われたこともあったようです。だからこそ、先生は一生懸命応援して下さったように思います。

昨年4月、3回目の選挙の開票時、当選が確定した夜、全員で喜んだ時のものです。

この3ヶ月後に入院をし、お見舞いに行った時は元気な様子で、9月秋になれば元通りになるからとお手紙も頂いていました。この時も,沼津市長宛の意見書をはじめ、事あるごとに、国会議員、県会議員、市議、元市長、有識者の方々へ鉄道高架事業の将来性や財政的問題を指摘した資料を郵送されていました。

家族の方から、主治医が言うには、先生はこの15年間、病を抱えながらも狭い平均台の上をスイスイと渡り歩いていたようですが、実はそれさえも奇跡的であったようです。

私たち仲間からも「徳ちゃん」と呼ばれるほど、かつての栄光をひけらかすこともなく、本当に純粋に沼津のことを愛し、友人を愛し、私を支えて下さったことに心から感謝をします。

先生はどんな権力にも屈せず、「鉄道高架事業の愚かさ」を誰に憚ることなく、正面から追求した人はいない。その正義感を私も貫き通します。どんな嫌がらせやいじめにも屈しない覚悟を持ってこれからもやっていこうと思います。

合掌