山下ふみこオフィシャルブログ

2016.01.28

比叡山坂本 律院

1月25日~27日まで大津市の唐崎にあるJAIMで議員研修を受け、その最終日に知り合いの勧めで比叡山延暦寺に急遽行くことにした。唐崎駅から一駅のところにある比叡山だが、私はそのことも知らなかった。

JAIMの研修は毎回余裕がないほどカリキュラムが詰まっているので、終わった時はへとへとになり早く帰りたいのが先に立つ。

今回、勧められたのは延暦寺の麓にある律院さんを訪ねるようにと言われた。そこに着いた途端、多くの出会いが待っていた。あれよあれよと言う間に、私は宿坊に泊まることになる。

律院の門をくぐると、すぐに阿闍梨様に会うように段取りがされていた。延暦寺に足を踏み入れたことがない私は、まずは延暦寺に行きたいと阿闍梨様に言うと、「おーい、おーい」と小坊主さんをお呼びになって、私をお連れしなさいという。

そこに、「延暦寺に行くのなら、私が丁度そちらに行くので、車でお連れしましょう」と言って下さる方がいて、その方とご一緒することにした。

その方は千日回峰行に入っている浩元様にお米を届けに行くという。

.jpg)

延暦寺は雪深く、千日回峰行をなされている浩元さんの住まいはもっと雪深い処でした。「滅多にないことだから一緒に行きますか?」と誘って下さったので一緒に行くことにした。ブーツの私は雪の山道を滑らないように慎重に歩きながら40分間位歩いたでしょうか。

.jpg)

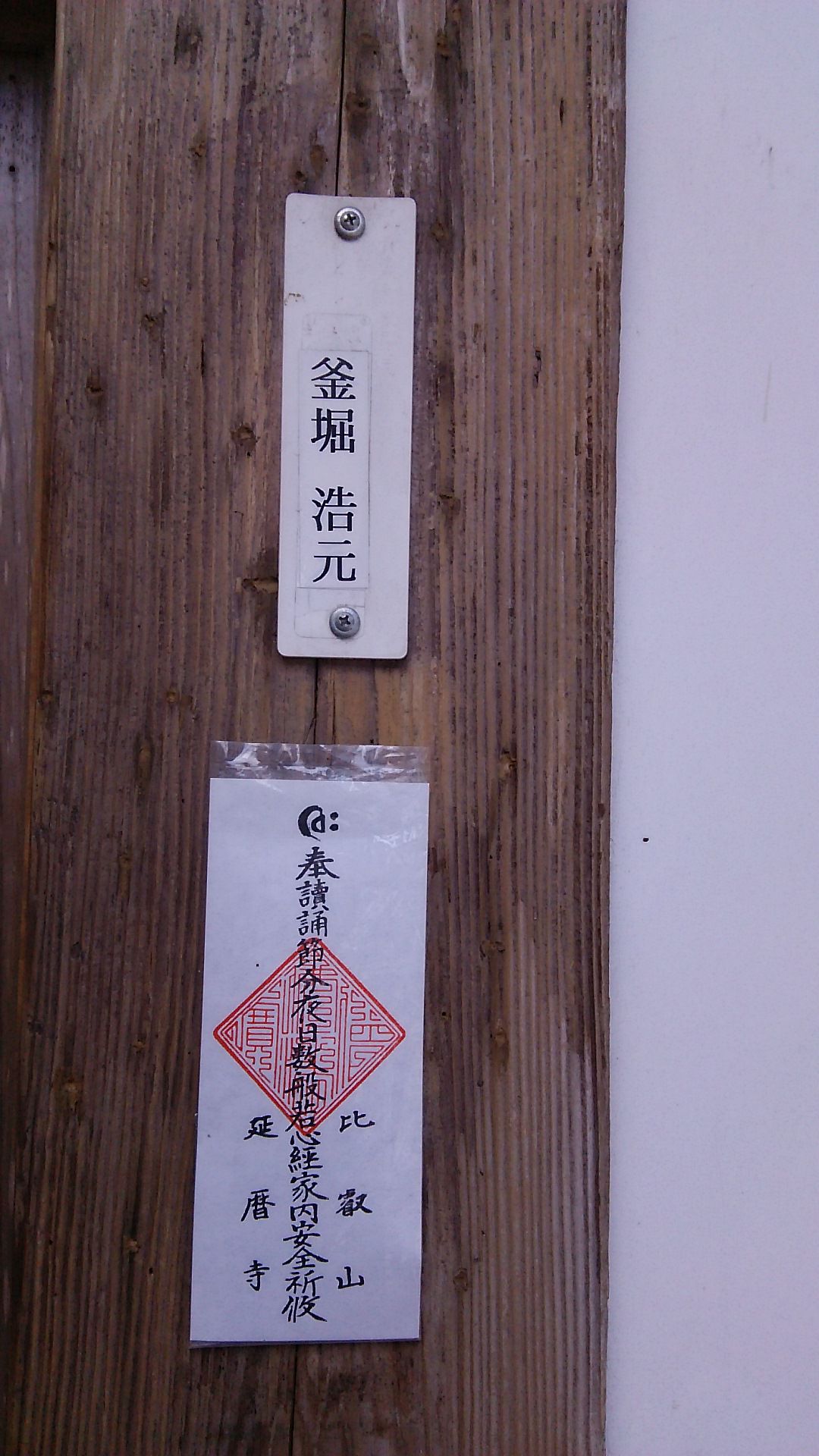

住まいはシーンと静まり返って、表札らしきものと苦行を共にした草履が軒先にかけられて・・・ただ犬がわんわん吠えたてていただけで人の気配はありませんでした。普段はほとんど一人で生活しているようです。

千日回峰行がどれだけ過酷なものなのか、以前テレビでその様子を見たきりだったのですが・・・

浩元さんは千日回峰行のちょうど5年目が終わり、9日間の堂入り(断食・断水・不眠・不臥)が終わったところで、今年から1日60kmの行程を100日間の苦行に入られるということです。

★★千日回峰行は7年間かけて行なわれる★★

1年目から3年目までは、1日に約30キロの行程を毎年100日間。行者は定められた260カ所以上のすべてで立ち止まり、礼拝して、峰々を巡ります。

4年目と5年目は、同じく1日30キロを、それぞれ200日間。

ここまでの700日を満じると、“堂入り”をむかえます。比叡山無動寺谷の明王堂に籠もり、9日間、断食・断水・不眠・不臥(食べず、飲まず、眠らず、横にならず)で不動真言を唱えつづけます。その回数は10万と言われ、満行すると阿闍梨と称され、生身の不動明王になるとされます。

6年目は、それまでの行程に加え、比叡山から雲母坂を下って赤山禅院へ至り、赤山大明神に花を供し、ふたたび比叡山へと上る往復が加わり、1日約60キロとなります。その100日は「赤山苦行」とも呼ばれ、行者の足でも14~15時間を要する厳しい行程です。

7年目は、200日を巡ります。前半の100日間は“京都大廻り”と呼ばれ、比叡山中から赤山禅院、さらに京都市内を巡礼し、全行程は84キロにもおよびます。最後の100日間は、もとどおり比叡山中30キロをめぐり、千日の満行をむかえます。

次の日は不動明王様の今年最初のお護摩焚きがあるので、是非にと勧められ、結局この日は宿坊に泊まることにして夕食の精進料理を頂き、明日6時から始まるお護摩焚きに出ることにした。

2016.01.22

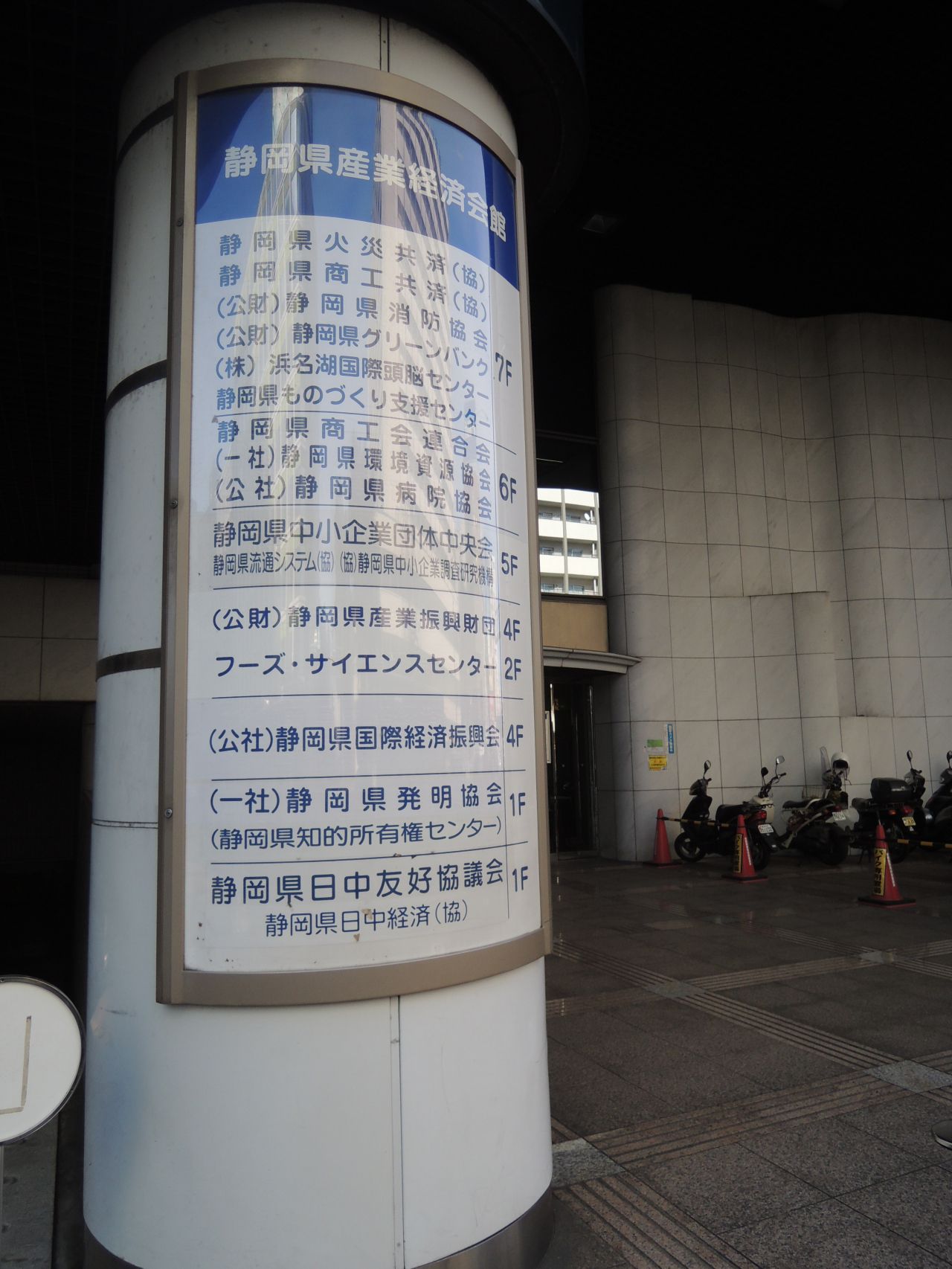

静岡県産業振興財団へ行く NO1

静岡県が100%出資の外郭団体の公益財団法人「静岡県産業振興財団」を訪ねる。ここは創業支援、経営支援、技術研究開発等の静岡県内中小企業の総合的な支援機関です。

今回、この財団に伺ったのは、ある会社の企業訪問をした時に、そこの技術に大変興味をもったことが発端である。会社の方も、下請けばかりではなく、何とか自社ブランドの製品を立上げたいと思っていたところです。

そこで、今回、私自身の勉強も含めて、何とか売れるオンリーワンの商品開発ができないものか、また売れる仕組み作りにも相談に乗ってもらえるのか等、率直に色々お話を伺うことができた。

本当にお世話になりました。

例えば、ある企業はスキルがあっても商品開発や販路開拓が分からない場合、どうしたらいいのか。

その事業の実現まで、ワンストップサービスでこれから取り組もうとする事業の支援が適当かどうかも含めてアドバイスをしてくれる。

また、多くの事例やネットワークを駆使し、事業者同士のマッチングも県内に限らず、広域的な視野に基づいて考えてくれるようなので、より可能性は広がっていく。

また地域活性化基金もあり、研究開発等に要する費用は補助するようで、またその時々で色々の助成金もある。

地元の商工会もそうだが、ここのように広域的な情報を持っているところで、親身に相談に乗ってくれるスタッフがいるので、安心して率直に質問もできる。

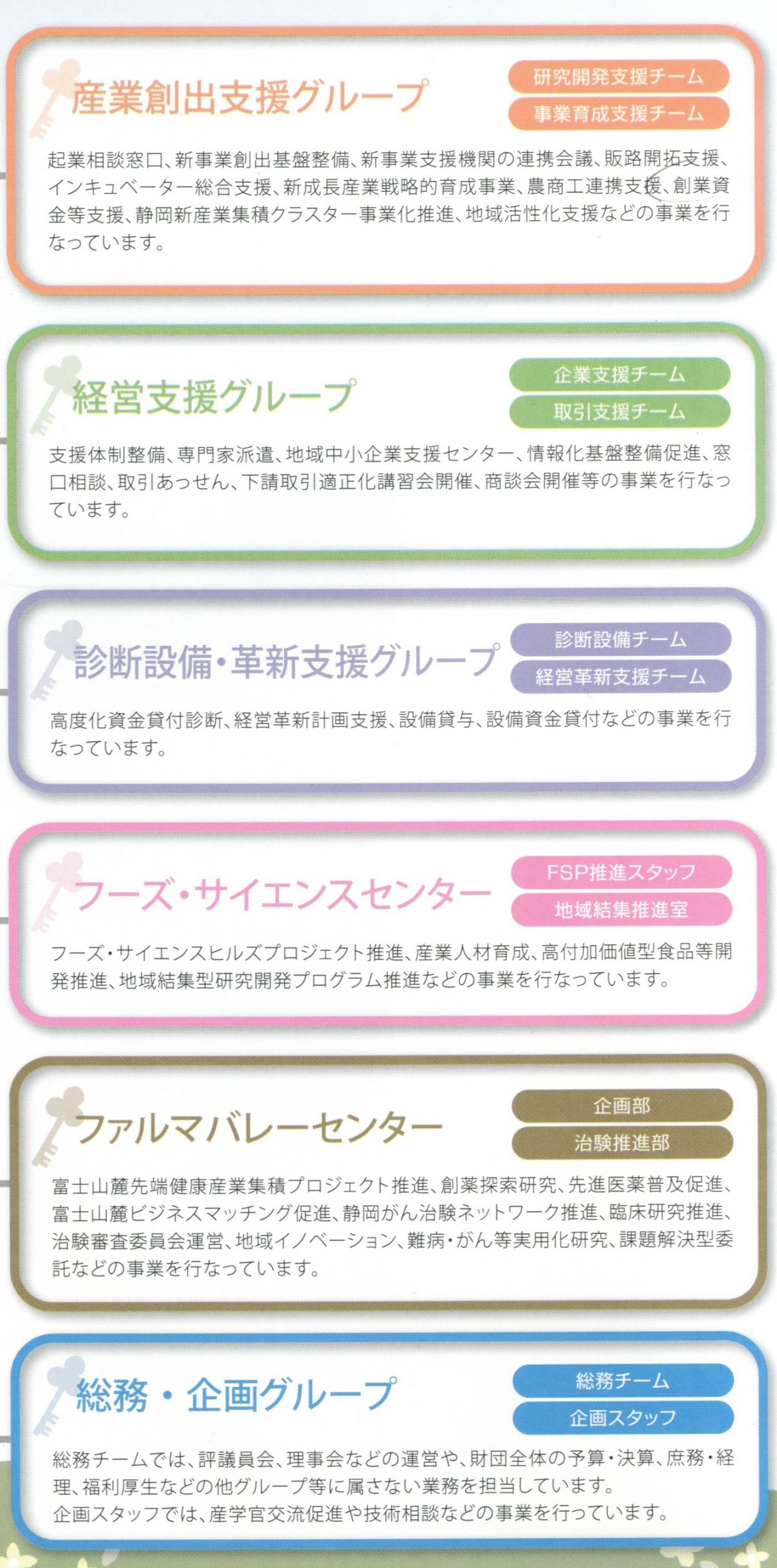

下の写真のグループは6つのセクションに分かれているが、一貫したサポート体制があるようなので、この支援機関を気軽に利用したらどうだろうか。

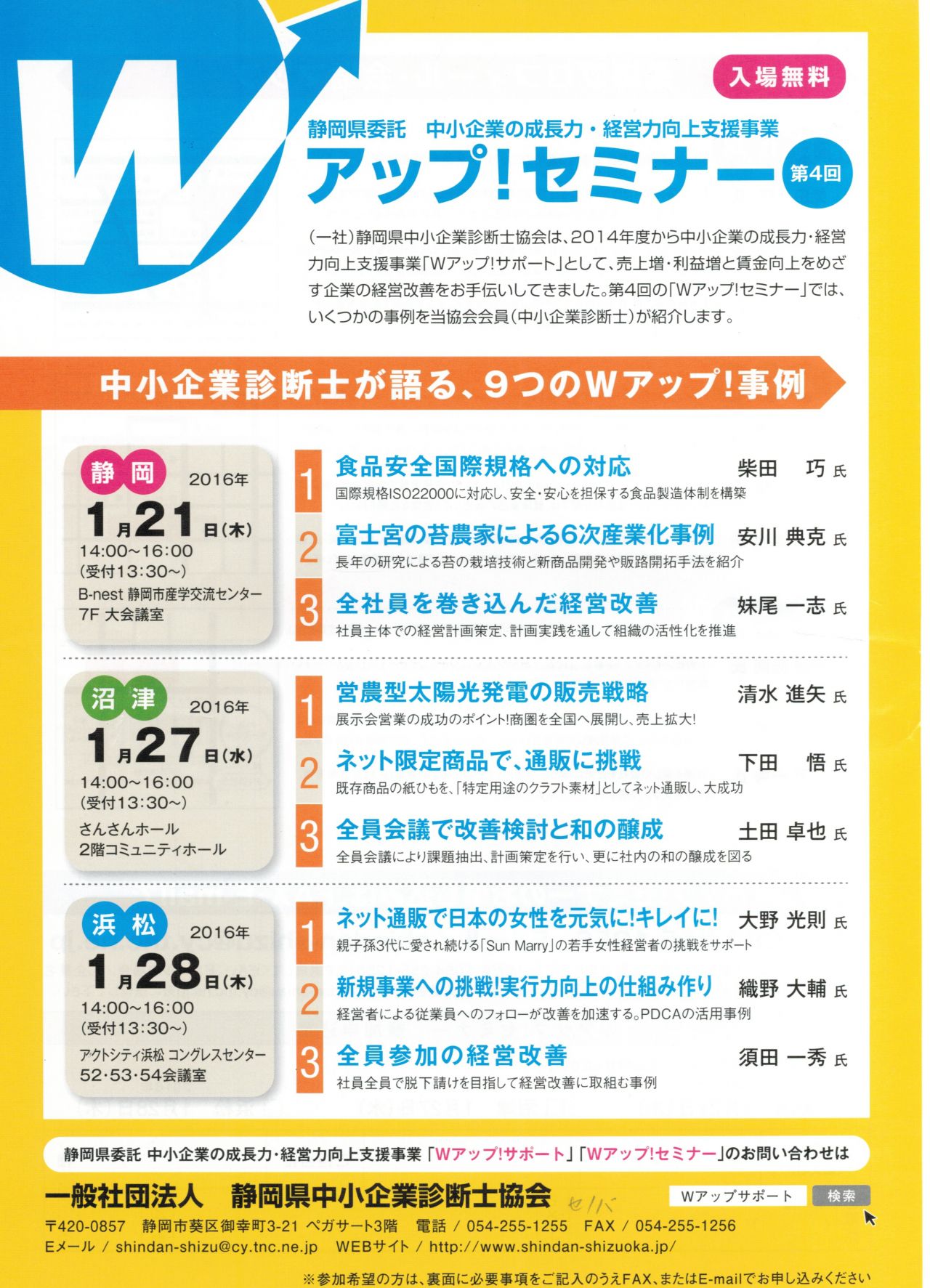

財団の訪問が終了し、次に向かったのは、静岡県中小企業診断士協会が取り組んだ事例発表である。企業の経営改善をお手伝いしてきた診断士によるもの。とても興味深く、企業診断士の役割が理解できた良い機会になった。

次回は1/27沼津で14:00~16:00 大手町のさんさんホール2Fである。

2016.01.16

第74回 香貫山清掃活動

2016年1/16、今年最初の香貫山影奉仕の活動です。またこれから1年皆さんと仲良く楽しく香貫山の自然保護も考えながらやっていきたいと思います。

よろしくお願いします。

丁度、市立高の陸上部の練習に遭遇し、2人の高校1年生の部員が一緒に手伝ってくれ、私たちの仲間は本当に嬉しそう。やはり、私たちの悩みも高齢化になっていくということ。枝の伐採や道の補修もあり、単にゴミ拾いだけではなくなっている。チェーンソウも使うので、その講習にも出かけたりしている。

今は市のアダプトプログラムに登録をしているので、保険や基本的な掃除用具は支給されるが、それらは全て消耗品ばかりで、それだけでは用は足せない。すべて自腹でやりくりをしているが、こういうボランティア活動が育っていくような仕組みができないものなのか・・・

三島のフォレストクラブの取り組みは面白いと思う。このような活動に育っていくには行政のバックアップが必要だと思うのだが・・・

この上でダブルクリック - ここにキャプションが入ります。

桜の小枝から、ほうきのように沢山枝分かれしている部分が、おそらくてんぐ巣病。この部分には、花が咲かない。しかも、年々、木全体に感染していき花の数が極端に減ってしまう。

この病気は、タフリナ菌というカビの一種によって起こる伝染病。病原菌は菌糸の状態で枝の中で冬を越し、開花期に開いててんぐ巣枝の葉に侵入する。これらの葉は、5月上旬には枯れてしまうが、ここから胞子が飛び散って、健全な枝に伝染。

この病気を防ぐ有効な方法は、てんぐ巣病にかかってしまった部分を外科手術で取り除く方法がとられる。

時期的には、冬から春にかけて、遅くとも開花前に切り取る。胞子が飛び散ってしまう前に。切り取った枝は、焼却処分するが。この防除方法はどうしても見落としてしまうので、2~3年続ける必要があるという。早い手当が必要になってくる。