山下ふみこオフィシャルブログ

議会

2024.03.24

令和6年度予算一般会計に反対 NO3

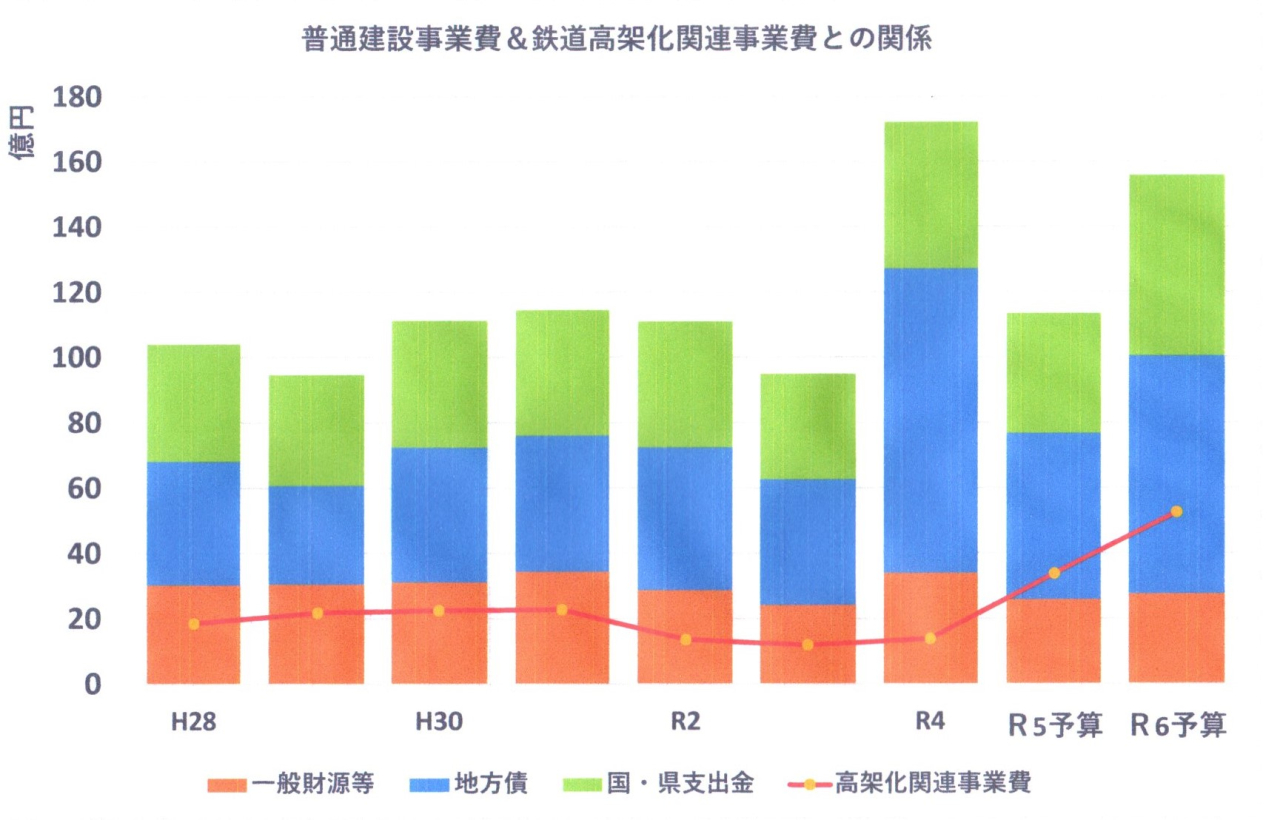

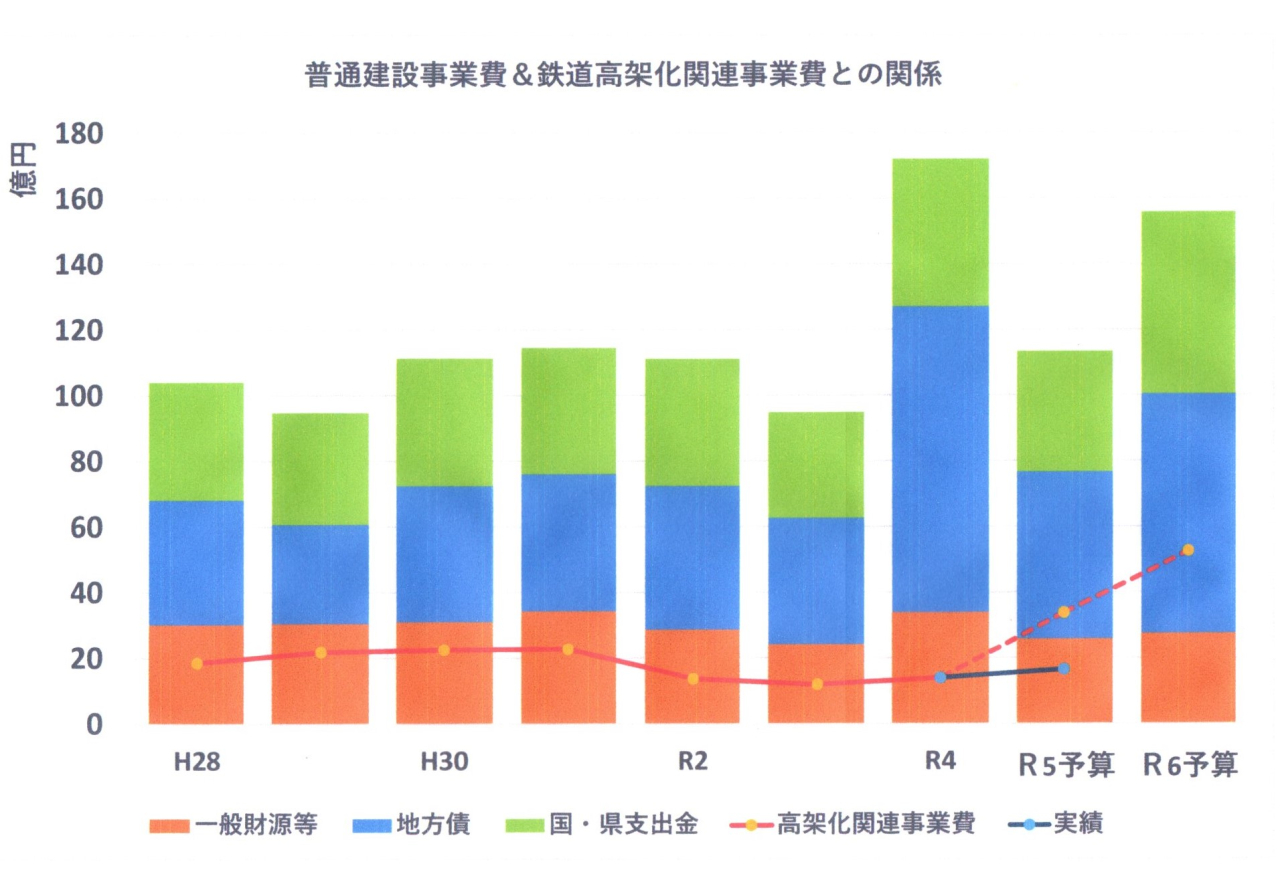

R6年度は特に普通建設事業費に占める鉄道高架化関連事業費が1/3にまで増大。

高架化に1/3の事業費を充てるとなると、学校や公共施設、インフラ整備等の老朽化対策にシワ寄せがきている。

R6年度は高架化事業費は53億円に膨れる!

さらに事業が本格化すれば事業費は増大の一方だが、国からの補助金が来ても、事業費の充当率は50%であり、総事業費の半分は沼津市が負担せざるえない。R6年度の起債充当率は84%であり起債に依存している。

しかし、事業費が工面できなければ、借金に依存せざるえないとしても、その借金は次年度以降、返済をしていかなければならない。その事業費を工面できなければ、事業規模を縮小せざるえない。単年度の事業規模が予定より縮小されれば工期は延長し、計画通りにはいかない。

1000億円からの事業を20年にわたり継続してやるだけの財政力が、19万人都市にあるのだろうか?

高架化事業を優先してやるには、他のやるべき事業を先送りせざるえない。

沼津市の最重要事業というが、市民生活にどれだけの効果を生み出すのか?

事業が完成しなければ、その効果が表れない高架化事業に、これからさらに20年間以上もかかるなんて、20年先の未来は高架化ではないだろう。

時代と大きくかけ離れた事業に、毎年50億円からの事業費を投入し続けなければならないとは・・・・・

昭和の末から計画され、昭和63年から基金が始まり、平成の時代になって事業認可され、さらに令和の時代へ。見直しをして脱却するときではないでしょうか。

2024.03.23

令和6年度予算一般会計に反対NO2

令和6年度の大きな課題

投資的経費である普通建設事業費の増大!

R4年の普通建設事業費は体育館の買取65億円があったために一挙に普通建設事業費が増大。

R6年度予算もこれまでの中で2番目に大きな事業費である。R5年度予算120億円から166億円と46億円の増。

その主な要因は鉄道高架化関連事業費の増大。34億円から53億円の増と、中学校の校舎整備に6億円の増。

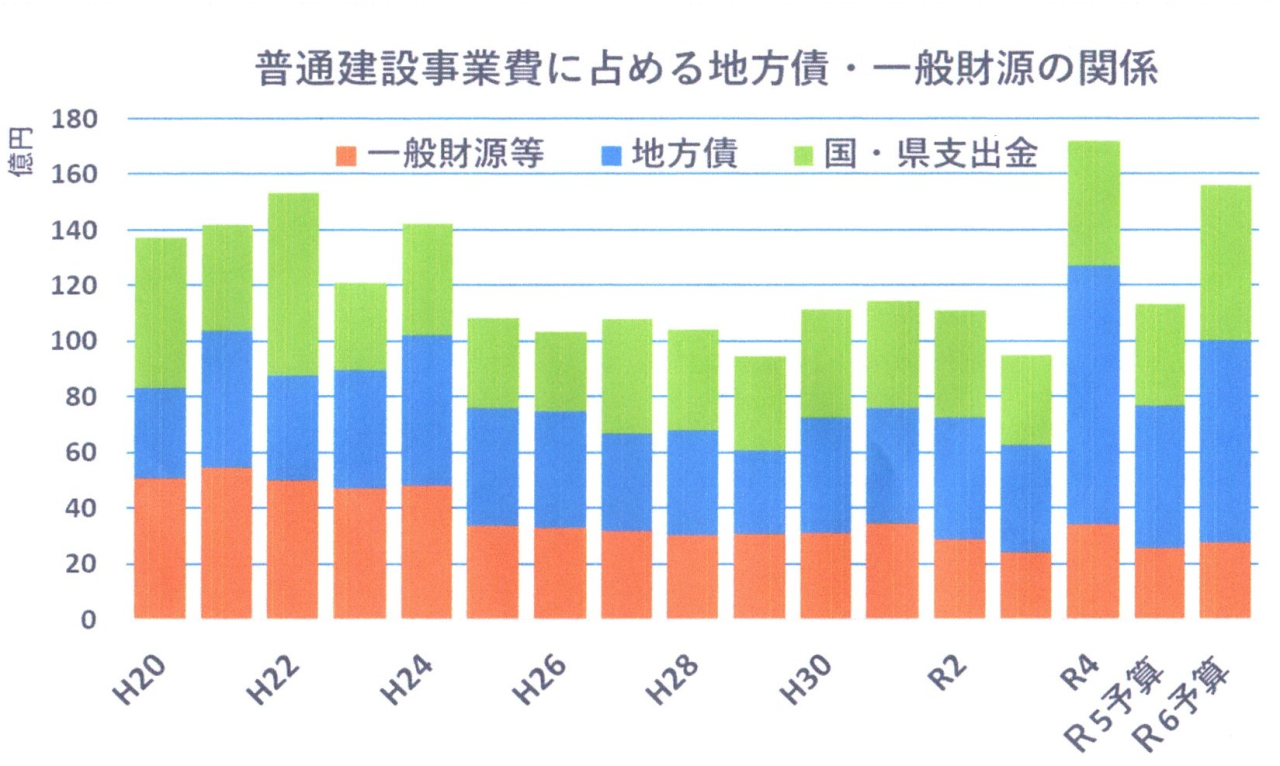

何が問題か!借金に依存している普通建設事業

建設事業費に占める借金(地方債)の割合が次第に増大し,R6年度では国県支出金を除いた7割以上が借金に依存。

下のグラフ

H20頃の50億円からの一般財源がR6は27億にまで半減。

税収が横ばいの中、事業量が増大すれば、借金の依存体制はさらに強まる。

普通建設事業費を増やしたら、どういう事になるのか。

地方債(借金)起債により事業費を確保できるが、次年度以降、公債費(返済)という義務的経費を増加させ、結局のところ、赤字に陥る可能性を高めてしまう。

公債費(借金返済)は、税収が伸び悩んでいるなか、借金して事業量を増やしていくことに危機感を覚える。市民サービスの根幹である福祉や教育にシワ寄せがくる。

2024.03.23

令和6年度予算一般会計に反対 NO1

令和6年度予算の課題

当初予算は、これまでにない大きな予算87,960,000千円。税収入が増えたわけでなく、建設事業費の増大

前年度と比較すると45億円もの増額。

一般財源の根幹をなす市税は5億円の増額でしかありません。

しかし、残り75億円を押し上げている要因 ①市債(8,981,600のうちの20億円増)

②寄附金ふるさと応援基金(40億円のうちの20億円増)

③国庫補助金【16,022,076のうちの17億円増】と県補助金【6,732,679の11億円増】

④地方交付税【3,410,000のうちの5億円増】

これらの増額が歳入予算を大きくしている要因。

3つの課題

1:義務的経費等の経常的経費30億円増加

人件費と扶助費そして物件費で30億円の増

2:普通建設事業費45億円増加

ふるさと納税による寄附金の増額と地方交付税 の増により何とかしのいでいる。

高齢化や子育て支援に伴う社会保障費等の経費が増加すれば、そこに充てる財源は一般財源。

しかし、税収の根幹である、個人市民税、法人市民税、固定資産税等の市税は、ほぼ横ばいで推移。

事業をするには一般財源の収支が厳しく起債に依存せざるえない。しかし、そこに本当に依存していいのだろうか。

鉄道高架関連事業費の補助金の裏負担としての市債、市債は原則としてハード事業(投資的経費)に限定される。

国庫補助を除く補助裏(地方負担分)のうち事業費に対して90%の起債がみとめられ、残りの10%が一般財源。だからと言って、起債をする事は、次年度以降、公債費(借金返済)を伴う事になる。

高架関連事業をする沼津市にとっては、起債充当率90%は魅力的な起債だが、事業量を増やすことは後年度以降、公債費(借金返済)負担を増大させることに繋がる。

次世代の一人当たりの借金はさらに増大!

人口減少がさらに加速し、納税義務者数が減少していく中、借金を増やせば、人口減が進んでいる次世代の一人当たりの借金額は今よりもさらに大きな負担となっていく

財政収支の悪化!

鉄道高架事業のように20年以上続く長期事業は、さらなる人口減少と高齢化を抱え、社会経済の厳しい中、国からの補助金頼みの事業は、安定的な財源確保は難しくリスクが大きい。

2024.02.22

過ちては改むるにはばかることなかれ in 議会NO3

静岡新聞記者に「一貫性がない」と言われたもう一つの案件。これについても確かに補正予算委員会での対応は、私自身は委員会の席上で唯一議論を尽くしながらも、反対の立場をとらなかったのは一貫性がないと言われても仕方がないかもしれない。

記者に言われたことは、今後の私の課題として反省をすべき指摘であると真摯に受け止める。

鉄道高架事業に反対の立場を貫いてきた未来の風として、委員会での議論を精一杯尽くしたうえで採決には慎重に臨みたいと思う。

しかし、その姿勢はあくまでも気づいた時点で、なじられようが勇気をもって

「過ちては改むるにはばかることなかれ!」

↓この写真は今回のものではありません。

議第 6 号 令和 5 年度沼津市一般会計補正予算(第 13 回)に対して、未来の風として反対の立 場から意見を申し上げます。

本補正予算において、繰越明許に関する事業が 30 事業、その総額は約 45 億円になっています。

令和 5 年度全体では、当初予算で計上した事業の繰越しが 22 事業。当初予算から増額補正した、事業の繰越しが 7 事業、新たに補正で計上し今回繰越しに加えた事業が 5 事業で、合計34 事業です。

特筆すべきことは、昨年度と比べて件数も増え、それ以上に 1 件当たりの金額の大きさです。その中で特に、当初予算で予定した約 56 億 5000 万円のうち繰越額は 34 億 7000 万円で、約 60%の繰越額、さらに言えば、34 事業の事業費の 8 割は土木費です。

特に令和 5 年の当初予算で、高架化関連事業費 34 億円のうち、ほぼ半分の 16 億円が繰越明許費となっていることです。つまり、 この額が未執行という状況です。その要因は、JRとの協議において日時を要したというのが理由です。

確かに、地方自治法 213 条には、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて は、繰越明許があります。しかし、繰越し制度は、会計年度独立の原則の例外として位置づけられ ています。

当初予算を編成する中で、実際の事業計画上は、年度内での完了が難しいことが明らかであるにもかかわらず、間に合わなければ繰り越せばいいといった安易な財政運営が行われている と言われても仕方ないのではないでしょうか。

鉄道高架事業の予算を組むために他の重要事業の予 算を我慢する。そこまで苦労して用意した事業費の半分は、その年度には使われず、繰り越される という状況を、今回の繰越明許費補正が明確に表しています。

今後も財政状況が厳しい中において、 普通建設事業費に占める鉄道高架関連事業費は、当然ながら膨らんでいくでしょう。執行できずに 繰越明許がかさむ状況は、財政運営の規律性の観点からも不適切です。

よって、未来の風は本議案に反対いたします。

2024.02.22

過ちては改むるにはばかることなかれ in 議会NO2

江本議員が未来の風として反対討論をした2件の案件について。

そのうちの1件は既に専決処分され、3000円のQUOカードが94000世帯の市民へ配布されている。

総事業費3億5840万円の財源内訳→国の補助金2億9950万円+沼津市の持ち出し分5890万円

内容 94000世帯のQUOカード2億8200万円+委託料7520万円(1人当たり800円✖94000世帯)

市民からはこんな意見もらっています。

「QUOカードは一見平等のようで、行政の仕事も楽です。でも普通の会社なら、3000円をそれ以上に付加価値を付けるのが仕事ですが、それをせず、むしろ価値が下がっています。3800円税金を投資したけど、3000円に値下がりして戻ってきたのに。市民に喜ばれる?なんて変ですよね・・・」

認第 1 号 専決処分の報告及びその承認について未来の風として反対の立場から意見を申し上げます。

まず、この専決処分の中の 1 つに、3,000 円のQUOカードを沼津市の 9,400 全世帯に対して配付する事業があります。既に、3 億 5800 万円の予算が専決処分されています。これは、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 2 億 9949 万 8000 円と、一般財源として財政調整基金 5890 万 2000円が財源となっています。1 世帯当たり 800 円の経費がかかっています。

経費の主な内容は、発送費、コールセンター運営費、案内作成費などの事務経費 7,520 万円。これは、事業費総額の 21%に当たり、その業務委託先は、QUOカードの発行等をしている東京の事業者です。緊急の生活支援 3,000 円に 800 円の約 3 割もの経費をかけ全世帯に配付することにより、本来の生活支援につながることより、本来の生活支援につながる事業があったのではないかと市民から多くの疑問の声が挙がっています。

エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や、事業者の支援を通じた地方創生を図るため、令和 5 年 11 月 2 日、閣議決定されました。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた地域経済や、住民生活の支援、家賃支援、事業継続、雇用維持への対応など、地方公共団体が地域の実情に応じて、きめ細やかに必要な事業をの対応を行う。沼津市にも、これが求められているのではないでしょうか。

QUOカードが、沼津市の住民生活の支援に応じたものだったと果たして言えるのでしょうか。地域の実情に応じ、慎重に検討すべき事案だったのではないかと考えます。

以上をもって、未来の風の反対の意見とします