山下ふみこオフィシャルブログ

ボランティア

2018.01.21

第97回香貫山影奉仕

97回目の香貫山の清掃。今年初めての活動なので、終了後にお汁粉で乾杯!

これからの香貫山影奉仕の活動にむけて、みんなの意見は、まずは怪我をしないこと。そして、自己管理をしながらチボチやっていきましょうと話し合う。

枯れた桜の木はてんぐ巣病にやられている。感染していくので処理はちゃんとやらなくては。

↑今年初めての香貫山の活動はお汁粉でお祝い。どうぞ今年も怪我のないように、ぼちぼちと楽しくやっていきましょうということでよろしくお願いします。

2017.12.25

第96回香貫山影奉仕

12/16(土)第3土曜日は香貫山の清掃の日です。来年4月に10年目を迎えます。

新しい仲間も入ったり、ちょっとお休みの人もいたり、無理せず、できる人で出来ることをやっていこうと言いながらも、下草狩りや枯れ枝の処理、側溝の泥や枯葉の掻き出しは、最近になって大変と感じることが多々あるようです。

山の斜面での下草狩りは一見なだらかな斜面のようですが、足元が滑りやすくなっているような時は、危険が伴います。斜面で刈った枝等を一定の長さに切り揃えて、束ねて搬出する一連の作業は、結構、骨の折れるもので、「少し作業の見直しをする時期に来たのではないだろうか」という意見があった。

知らず知らずのうちに齢を重ね、今までできたことも徐々にシンドクなっているのかもしれない。この9年間、仲間の誰も大きな怪我や事故もせずに今日まで来たことは、とてもラッキーなことというよりも、メンバーの配慮があったからこそではなかったろうか。そういうメンバーに支えられて活動が続けてこれたと思う。

この香貫山に魅かれて毎朝登ってきたことがきっかけとなり、その思いが清掃活動につながった。誰のためでもない、各々がこの山に思う気持ちの表れが、この活動に繋がっているのだと思っている。

新しい年を迎えるにあたり、みんなで率直に話し合える関係性をちゃんとつくっていきたいと思う。本当にこの山を通して、茶屋の杉本さんを始めいい仲間に巡り合えたことが最大の宝物だし、香貫山のお陰なのかもしれない。

次回の予定:1/20(第3土曜日)9:00~・雨天の場合はお休み

2017.11.11

第95回香貫山清掃

昨夜からの雨がやみ、次第に晴れ間がのぞき、すっかり良い天気になる。今日は香貫山の清掃。毎月第3週の土曜日だが、今回は第2土曜日に変更です。

それでも集まってくれた人たちと、今日初めて参加の方が2人で合計15人。雨上がりなので、まだ地面が濡れていて滑りやすいということで十分注意をしながらの草刈り、伐採した木の処理やトイレ掃除を行う。

参加者で一番遠い方は東熊堂の方や駅北口から。メンバーの大多数はよくこの山に登ってきている方で、山の整備やごみ拾いを普段もしてくれている。もちろん、山全体の整備は委託された森林組合の方々がやってくれているが、雨が多いときは崩落も起きている状況に心配もしている。

この山の整備についてまだまだやりたいことはたくさんある。ここに登ってくる人たちのためにも・・・しかし、山にも各部署ごとに役割が分かれているので、なかなか統一的な整備につなっていかない。

ボランティアの限界もある。

2017.11.11

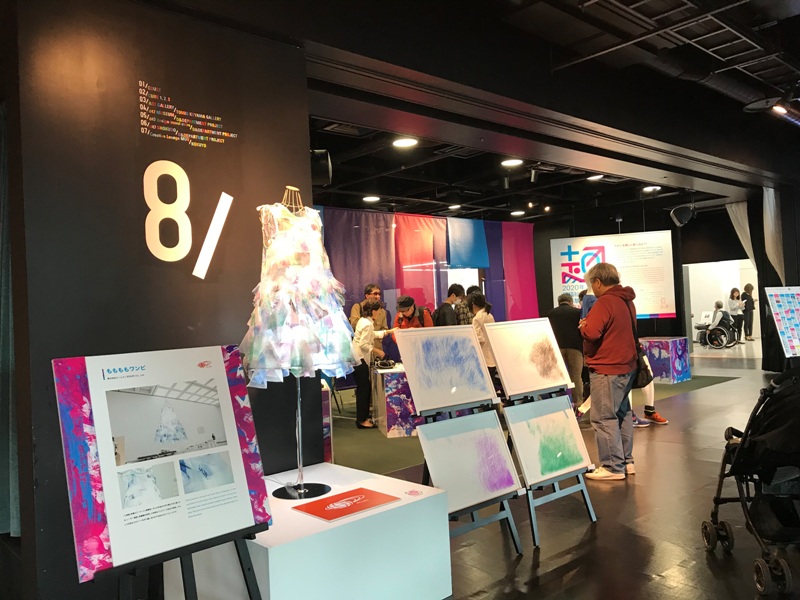

超福祉展 in 渋谷

11/9、渋谷ヒカリエで開催されている超福祉展へ行く。

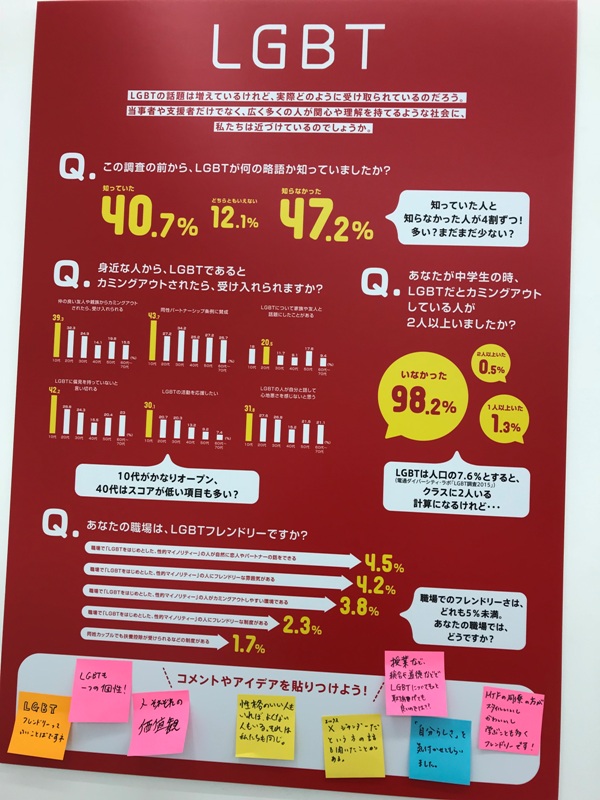

http://www.peopledesign.or.jp/fukushi/

2014年~スタートして今年で4回目。障害を抱えた人や高齢者、LGBTなどのマイノリティ、福祉そのものに対する「意識のバリア」を、従来の福祉の枠に収まらないアイデアやデザイン、テクノロジーで超える福祉機器や開発者によって、多くの福祉機器が毎回紹介されている超福祉展。そして様々なテーマで熱く語り合う企画がいっぱい。

若い人たちが参加し、みんなで考え、楽しんでいる様子は今までの福祉の概念を吹き飛ばす、まさしく超福祉展である。

足を一歩踏み入れただけで、わくわく感が募っていく。1日中いても時間が足りないくらいの数々のおしゃれで機能的な福祉機器、そして様々なテーマで語り合うトークショー。

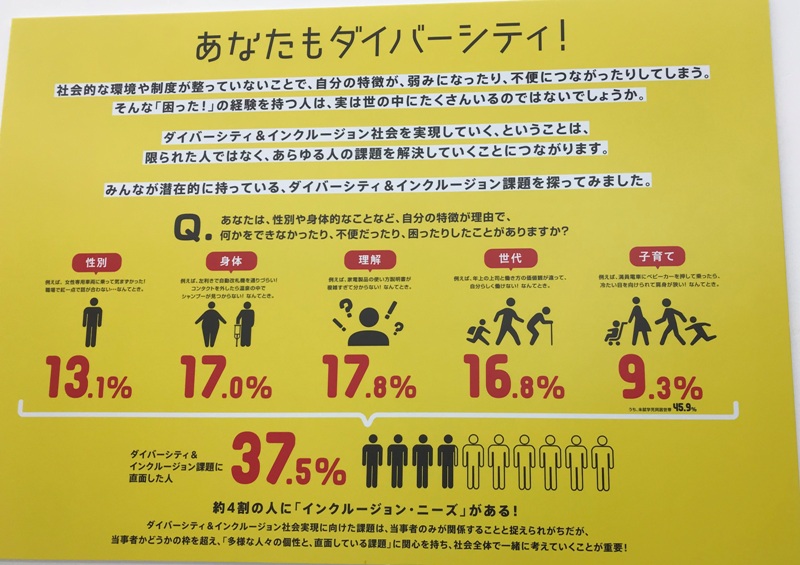

ダイバーシティ&インクルージョン社会を実現していこうという取り組み

社会的な環境や制度が整っていないことで、自分の特徴が弱みになったり、不便に繋がったりしてしまう、そんな困った経験を持つ人は沢山いて、そんな潜在的に持っている課題を探り、みんなで解決していく知恵やアイデアや技術がこの超福祉展に詰まっている。当事者だけの問題ではなく、その枠を超え、多様な人々の個性と直面している課題を一緒に考えていこうとしている。

ダイバーシティとは:

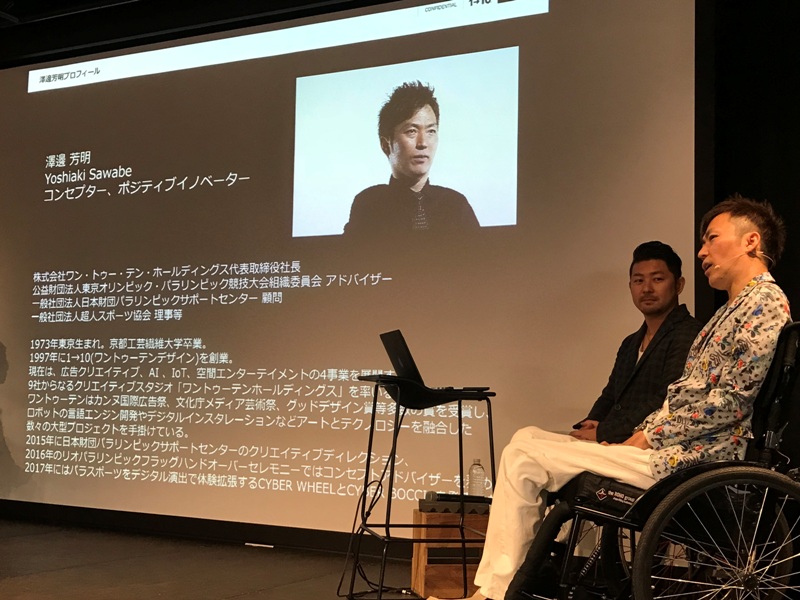

不慮の事故で車いす生活になった二人の起業家のトークショーは最高に楽しい。

不動産業とNPO法人アクセシブル・ラボの大塚さん

http://accessible-labo.org/message/

障害者の住環境整備に取り組む。ソフト面では、各企業からのバリアフリーコンサルティングとして活躍。

ワン・トゥー・テン・ホールディングスの渡邊さんは、世界で活躍するクリエイター

http://www.1-10.com/

彼らは世界に挑戦している。本当にワクワクする。

”ハード”のバリアを”ハート”で解消する

楽しい車いすやシニアカー。スタイリッシュで、モダンクラシックなデザインの電動三輪コミューターや最新のテクノロジーとアイデアを詰め込んだ車椅子。そのコンセプトは乗り物ではなく、WHILL Model Cのある暮らし。自分に合った色や外に出るのに、楽しいだろうなっと思える日々の暮らしについて徹底的に考えている。

2017.07.10

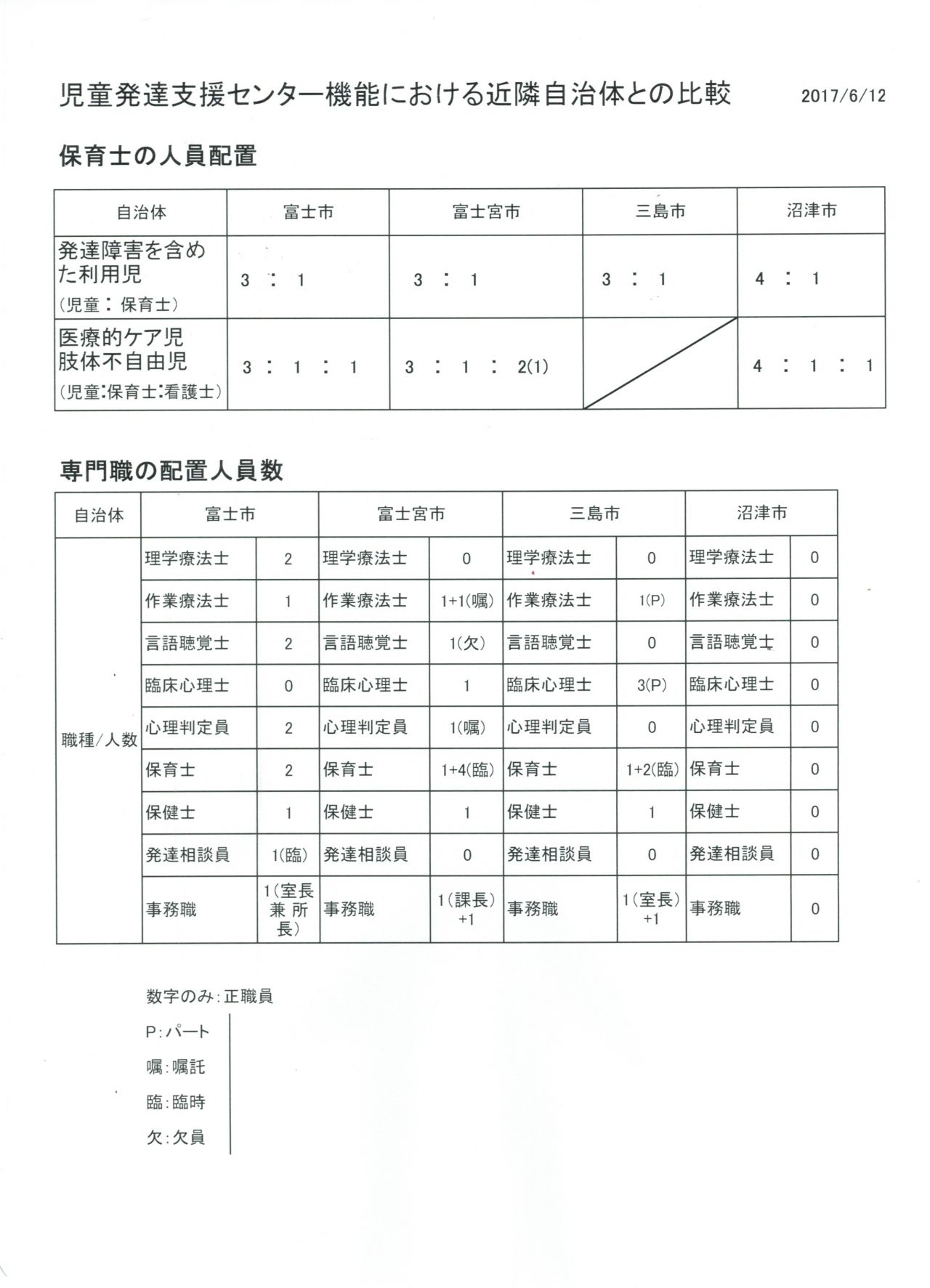

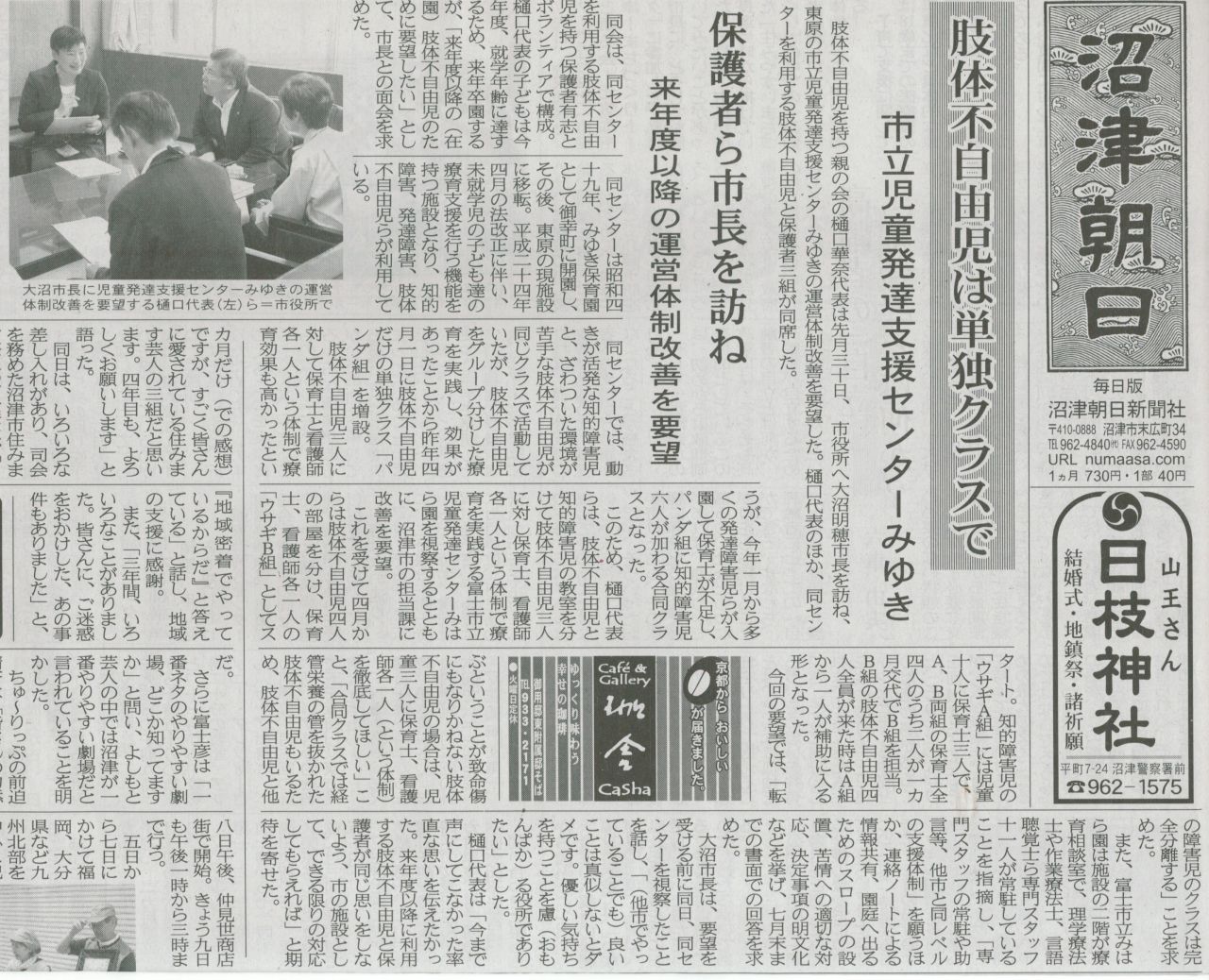

肢体不自由児を持つ親の会が市長訪問

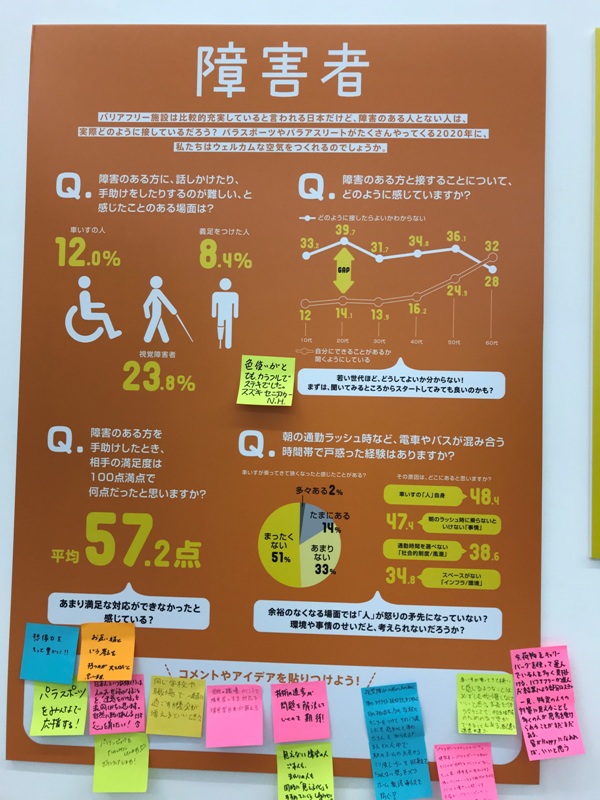

6/30の沼津市立児童発達支援センターみゆきに通う肢体不自由児とその保護者、そしてボランティアが市長に運営体制の改善を求め面会を求めた記事が今朝の沼津朝日新聞に掲載される。

未就学児童の療育支援を行うセンターに、せめて周辺自治体と同じレベルの療育支援を求めている。

他市の状況は現場に見学に行き、療育支援に対する運営体制や理念について大きな相違を感じ、改めて自分たちが感じていることを市長に要望した。

一つには児童の人数に対して保育士の人数配置と専門セラピストの体制には格段の差がある。

発達障害児に対して、早期発見早期療育支援が言われ、より適切な支援を行うためには、その専門性を持ったスタッフが保育士とともに日々療育支援を行うことが求められている。しかし、専門スタッフの確保が厳しいと言えども、一人もいない状況で来てしまった原因はなぜなのか?

専門スタッフが常駐している施設の状況をみると、その支援体制の質の差に大きな違いがあることに気づかされる。この支援体制はセンター機能を持つ施設には必要不可欠でありながら、今まで検討もされず見過ごされていたのはなぜだったのか?

財源確保ができなかった背景には何があるのだろうか?

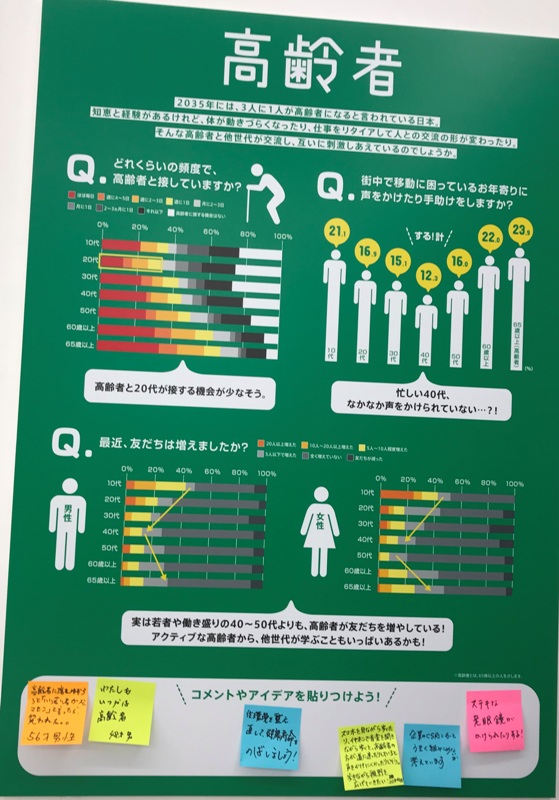

↓下の図がその状況である(クリック拡大)