山下ふみこオフィシャルブログ

一般質問

2024.06.09

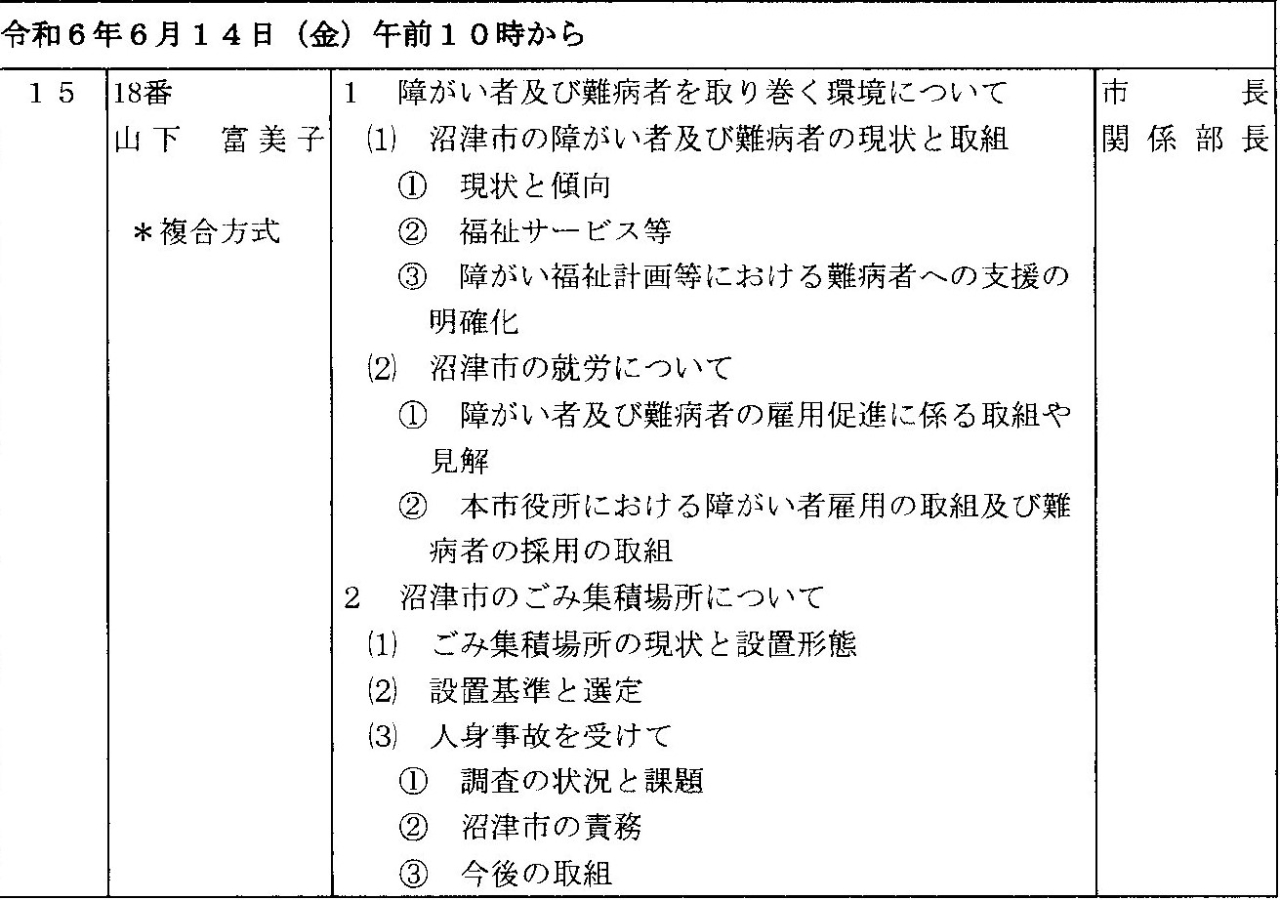

6月議会の一般質問

2024.03.09

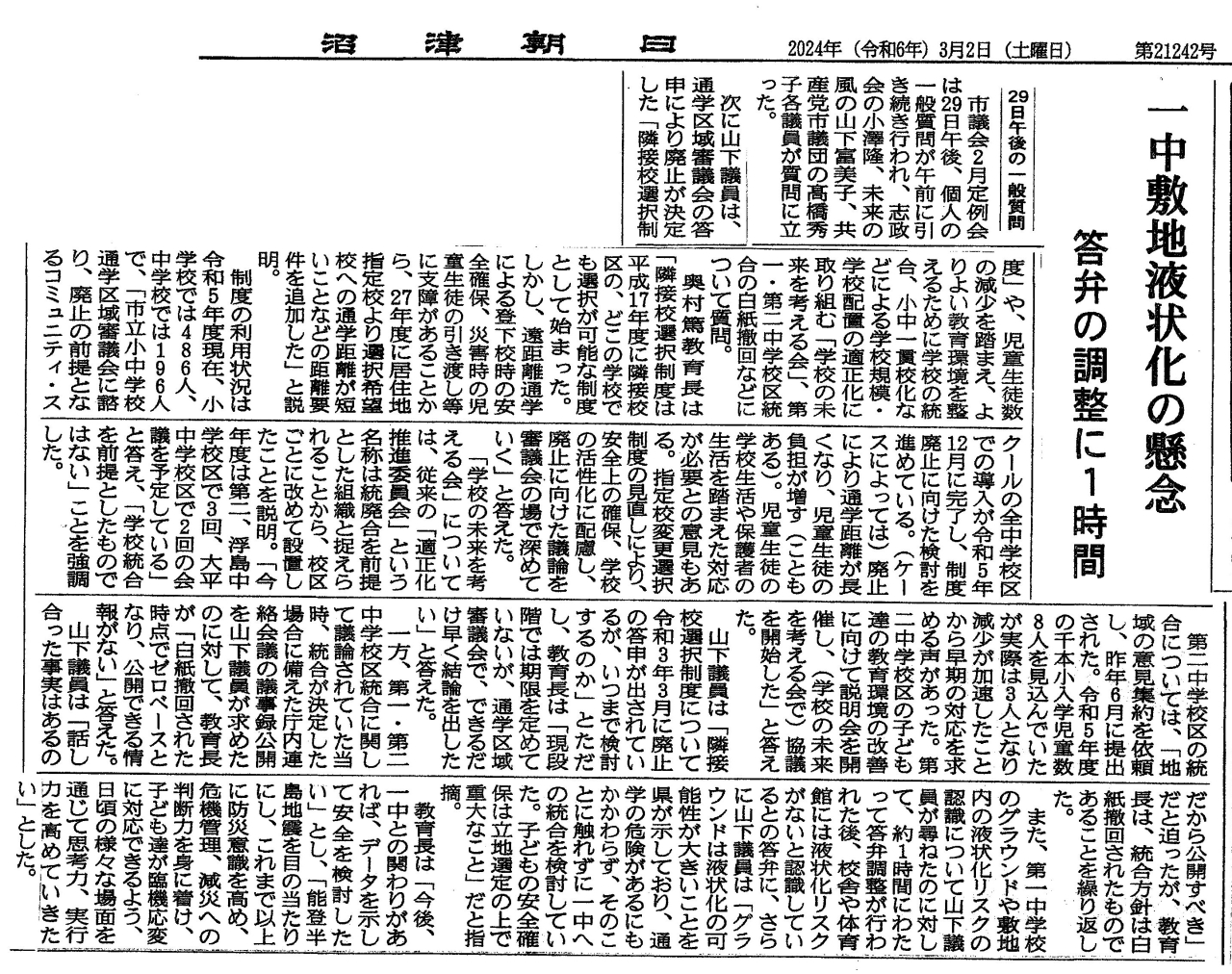

情報公開とはby沼朝3/6

私の一般質問(2/29)において「第1第2中学校区の適正化庁内連絡会議」がR2年1月~R3年7月まで行われた。第2コミュニティ会長がその庁内連絡会議の情報開示を求めたところ、「尚早な時期に公開することは市民の混乱を招く」として不開示になった。そこで私は、「今なら、その時の庁内連絡会議の統合方針は、白紙になったので公開すべき」と迫ったが、教育長は「白紙になったので、公開内容はもうない」と答弁。

何と驚くべき答弁!!

その事について沼朝が3/6にコメントを掲載している。

一般質問でのQAの概要をアップ。

山下Q:

2024.03.02

私の一般質問その2

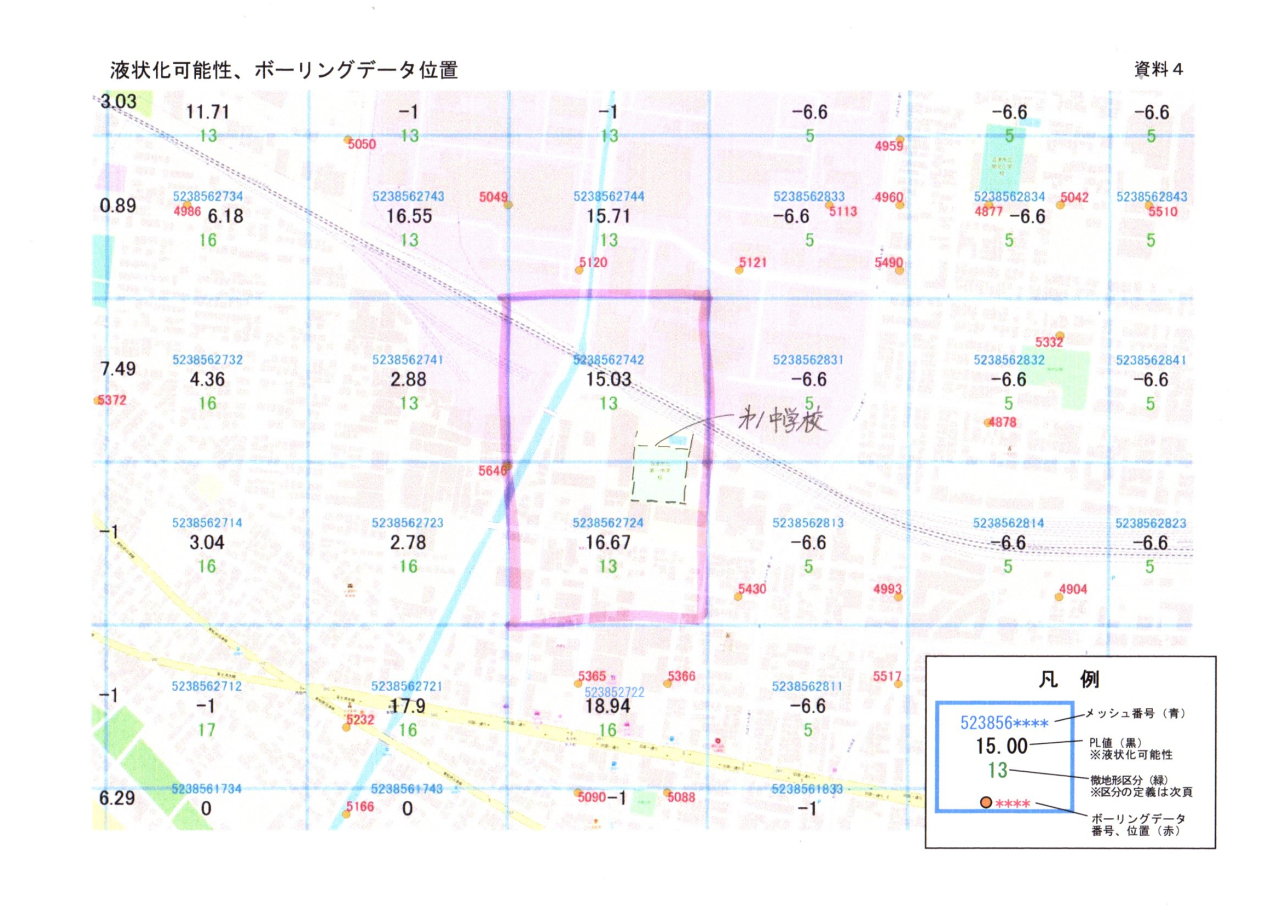

問題の2点目 静岡県が示す第一中学校周辺の液状化について

第1中学校の敷地・グランドの液状化可能性ランクが危険度大

液状化の可能性大に該当する第1中学校敷地南側(PL値16.67)敷地北側(PL値15.03)。2つの危険度大のエリアの真ん中が、第1中学校の敷地になっている。

教育委員会の答弁:

校舎や体育館は建設時の地質調査により、液状化の危険度の低い場所の上に建てているので施設は安全である。

施設は安全であっても、登下校時の安全確保、災害時の児童生徒の引き渡しによる安全確保の担保は、学校選定をする上で、立地は重大な観点ではないか?

教育長答弁:

令和 3 年度の段階、当時の段階で第一中学校との統合問題ということでは、当然そのことについ て、包み隠さず提示をしながら話を進めてきたわけです。今後もし、そういうような第一中学校と の関わりがあるというような状況になってきましたら、そこで確実にそういうデータを示しながら、 安全・安心については触れていくと、そんなふうに思っております。

私の疑問:当時、統合の決定が出された時には、すでに県の液状化評価は沼津市に送られていたにもかかわらず、建物が大丈夫という評価は提示されたが、グランド周辺敷地については何故提示しなかったのか?

こういう事実のやり取りのずれが、住民に不信感を生んでいったのが、何故理解してもらえないのだろうか?

2024.03.02

私の一般質問その1

今回、1昨年の私が懲罰になった統合問題は、地域との合意形成に至らず白紙になった経緯がある。

今回は2つの問題点がある。

1点目:「学校の未来を考える会」の在り方の不信感

昨年から、教育委員会は「学校の未来を考える会」を設置し、子どもたちの教育環境を最優先に話し合う会を設けた。

教育委員会は3中学校区での話し合いを進めているが、その中でも千本小、第2小のある第2中学校区の問題がある。

子どもの数が少なくなると、2つ以上の学年の児童生徒を一つに編成した学級をつくることになる複式学級の問題や登下校時の安全性などの問題がでてくる。

学校統合するか否かの方針を決めるのは、教育委員会であるが、まずは「学校の未来を考える会」で保護者や地域住民の意見を聴収していくというもの。

しかし、今回の学校統合における意見収集の場というが、果たしてそうだろうか?手法は違っても、まるで前回と同じではないだろうか?

前回、地域と市長部局・教育委員会が混乱した状況を繰返さないために、第2地区コミュニティ推進委員会が2度にわたる意見提言書を出している。しかし、↓の回答は前回と同じ対応ではないのか?

市長も教育長も彼等の要望に応えるには「学校統合の方針が決定された場合」であり、統合の前提がなければ「まちづくり」の観点からの協議はしないという回答。

2回目の意見提言書:

沼津市長が、小中学校の適正規模適正配置について、保護者・地域住民・有識者・市の他部局も交えた新たな検討の場を組織し、「まちづくり」の観点から再協議していただくこと。

なぜ答えないのか?

教育長の答弁は「統合ありきの話し合いではない。子どもの教育環境を最優先に話し合いをする事が大事」と言いながら、意見提言書の回答には「学校統合の方針が決定された場合」と繰り返すだけで真正面から答えようとしないのは何故なのか?

2024.02.29

私の一般質問2/29(木)