山下ふみこオフィシャルブログ

障がい者

2022.04.05

高齢者に必要な介護とは NO2

心配はしていたものの、入院5日目で退院となってしまった。4/1(金)に入院したAさんは翌日から不満が始まり、とうとう誰の話にも耳を貸さず、身元引受人の私の承諾があれば退院させるという事になった。4/5(火)の16:00にケアマネが頼んでくれた介護タクシーに一緒に乗り込んで妻のいる自宅に帰ってきた。

帰り際に医師からは「奥さんの腰痛が落ち着くまで、Aさんが病院に居てくれたら、奥さんは安静にしてあげられたらと思うんだけど。あなたの褥瘡ももう少し様子を診たかったのに・・・」と引き留められたが、彼の決心は堅く、もうどうなっても手術もしないし、自宅で終えればいいと言う。

Aさんには「もうこうなった以上、自宅で必要なサービスを受けながら、一人になるまでは自宅での生活をするしかないね。もう自分が選んだことだから覚悟を決めなければならないねっ。もう戻れないよ・・・」ときつく言うしかなかった。

今までもそうだったように自宅で受けられる介護サービスと、今後は障がい福祉サービスを利用しながらやっていくしかないと思う。

そこで、障害福祉課に電話を入れ、高齢者であっても障害者の場合、障害福祉サービスを使えるのではないかと聞いてみた。

すると、「障がい者であっても65歳以上は介護サービスが優先であり、障害者の福祉サービスは基本的には受けられないが、介護サービスにないサービス、例えば、行動援護が必要な場合は可能だが、その他の居宅介護(自宅で入浴、排せつ、食事の介護など)は介護サービスにもあるので、そちらを使ってください。」と言われた。

しかし、「介護サービスを使い切っても在宅での生活ができない場合、障害者総合支援法には在宅生活が可能な仕組みへという事で、在宅生活を望む障がい者には合理的配慮のもと、その人の意をくんだ支援をやらなければならないのではないですか?」ときくと、

担当者は「障がい福祉サービスは使えないわけではないが、使う場合はケアマネとこちらとで十分話し合ったうえで認められれば・・」ということだった。

これから二人の生活を継続できる環境をどうつくっていくのか!!

介護サービスで自宅での生活支援と医療的ケアがどこまでできるのか、

そして障がい福祉サービスが補う事ができるのか。

Aさんが自ら望んだ自宅での生活を全うするには、限られた福祉サービスを利用しながらやっていくしか選択肢はなさそうである。たとえ、それで夫婦が罵り合って喧嘩しながらでも、彼らにとって人間らしい生活がそこにあるのかもしれないと思えてくる。

2022.04.02

高齢者に必要な介護とは NO1

私が10年以上前から関わってきた老夫婦のことです。

高齢者夫婦にとって、どちらかが病気になったりすれば、自分たちにも直面することかもしれないという思いがあり、当人の許可をもらいこの老夫婦の経緯を記すことにした。

80歳になろうとしている老夫婦。夫(Aさん)は障がい者で車椅子生活。妻(Bさん)は認知症が進み持病の喘息と腰痛が出て安静を強いられている。どちらも介護が必要でありヘルパーさんや往診などのサービスを受けている。しかし、ここにきて様々な変化が起きている。

仲睦まじかった夫婦は、双方の足りない部分を補って何とか生活ができていたのだが、妻の腰痛が進んだことでその関係が崩れ始め喧嘩が絶えなくなっていった。夫はこんなことなら早く施設へ入所したいとケアマネを通して探したが、彼らの収入では特養しかなく順番待ちでいつ入所できるのか分からないという。

しかし、その後、絶対施設には入らないというAさんの強い抵抗にあうのだが・・・

こういう状況の中で妻の腰痛が悪化し緊急入院。車いすの彼は一人では生活できないと、妻が退院するまでとショートスティへ急遽入所。しかし、そこでの生活は彼にとっては苦痛であったらしく、「帰りたい帰りたい」を連発し周囲を手こずらせ、周囲が困り果てた挙句、とうとう彼は自宅に強引に戻り、ヘルパーさんの支援を受けながら一人暮らしを始める。

妻は腰痛の治療を終了した後、療養生活を援助するための病棟に移行したが、本人と夫の希望で退院し自宅での生活を始めた。しかし、妻は腰痛が収まらず、なるべくベッドで安静にという医師の診断。夫は週3回入浴などで楽しみにしていたデーサービスに行くための支度をしてくれる妻ができないため、自宅での生活を余儀なくされストレスがたまり続けていた。かたや妻は自宅で安静にしていなければならず、口喧嘩はさらにエスカレートしていった。

この状況に一度は夫婦間の冷静期間も必要だと思っていたのだが、今度は夫の足の壊疽が進行し、往診で治療を受けていたが、このままだと足を切断してしまうかもしれないといわれ、ケアマネのアドバイスもあり急遽入院をするように説得し、1週間だけ入院して様子をみるという事で納得してもらうことにした。

しかし、入院したAさんから毎日SOSの電話が私の処に来るようになっていた。大部屋が空いていなかったので追加料金2200円/日、支払って2人部屋に入ったものの、相部屋の方が認知症のため昼夜を問わず騒ぎたて、とても寝ていられる状況ではないこと。また金曜日入院したため、医師の診断が月曜日以降になってしまう事が重なり、急遽入院したもののまだ治療が受けられていないという。それ以前に入院するにあたり17万円/月の入所費用(治療費・食事・おむつ等)と洗濯費用850円/日かかる。これにパジャマ代が入ると1850円/日かかるという。

月曜日にどんな治療法が確定するのか分からないが、コロナ禍の中で医師の説明が聞けず、この先、的確な治療が受けられるのか、どんな治療法があるのか、医師の診断を聞けるのが1週間後であり、それも電話でしか話せないという。

電話でのアポを取らされたがこれでいいのだろうか?

同意書をみると

「当院は、主として高齢者で一般急性期病院や回復期リハビリ病院などでの治療が終了した後も医療処置を必要とし、長期入院が必要な患者さん御療養生活を援助するための病院です。従って、原疾患に対する積極的治療を目的とした病院ではないことをご承知おきください。また、手術室や人工呼吸器等は所有しておりません。・・・・」

これでは当初希望した根本治療をしなくてはダメというケアマネのアドバイスで入院したはずだったが、この病院での目的は違っている。入院3日目にしてこの違いに気づく。

この上でダブルクリック - ここにキャプションが入ります。

3/31

Aさんに「足を切断する前に根本的な治療ができれば、壊疽の進行を止められるのかどうかちゃんと診てもらおうね」とやっと説得して、

翌日4/1には介護タクシーをケアマネさんに手配してもらい迎えに来てもらう。

介護タクシーの基本料金:

一般タクシーと同じで初乗り料金690円(1.5km)+メーター料金+乗降の介助120円/回(運転手はヘルパーの資格あり)障がい者手帳がある場合は1割引き

(会社によって違う場合がある)

妻のBさんの髪がぼさぼさになっていたので、日曜日洗濯物を届けるついでに訪問。

「私でよければカットするけどどうする?」と聞いたら、「もうどこにも行けないので、悪いけど切ってくれる?」というのでカットをした。それから昼に毎日配達をしてくれるお弁当を食べさせる。

今日は雨が降っていたので、Bさんの体調次第と思っていたが、腰痛も今日は楽そうでぜんそくの状況もよかったので髪を切るタイミングはちょうどよかった。その時、お薬を飲ませたり、血圧を測るヘルパーさんが、19分間の時間だけ来てくれていた。

2022.02.19

介護現場の実態

2021.10.24

就労継続支援B型事業所のカヌー体験

幸いにもお天気に恵まれ、川の水は冷たかったけど、そんなことも忘れてみんな一生懸命だったし、楽しかったよ。

言葉を発しなくてもピースと指を広げて応えてくれたり、こちらにもその嬉しさが伝わってきます。

.jpg)

2021.10.24

7/3の豪雨による障害者の引っ越しNO2

7/3の豪雨によって引っ越しせざるえなくなった障害者にとって、今になって引っ越すことは非常に困難を要した。

既に社協の災害対策ボランティアセンターは閉鎖し、災害時の家具等は自力で焼却施設に運ぶようにと言われたという。

また、引っ越すには多くの事前手続きがあり、障害者にとってそう簡単なことではなかった。

まず連帯保証人の問題(身内がいない者にとって大きなハードル)、緊急連絡先、県営住宅の入居手続き(敷金納入・駐車場料金前払い・鍵の引き渡し等)車椅子彼には到底自分ではできず、ケアマネや私たちが手伝うことになるのだが、基本的には当事者が出向くことが基本になっている。

最終のアパートの鍵を受取るには、障害者本人が県東部総合庁舎にある県住宅供給公社が指定した日時に出向かなければならないといわれる。

今回の契約は障害者用の住居であるにも拘らず、本人が来なければカギは渡せない、委任状があっても代理人ではだめという。ケアマネでもダメという。これっておかしい!!

「障害者権利条約」定義されている「合理的配慮」とは

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くために個別の調整や変更を配慮すること。

その人が直面している困難や周囲の環境に応じて、「障害のある人に必要な配慮を、出来るのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示された。

2006年「障害者権利条約」国連総会にて採択

2013 年6月 障害者差別解消法の制定

2014 年1月 障害者権利条約の批准

2016年4月 障害者差別解消法の施行

障害者の方が県住宅供給公社が指定した●月●日、●時に鍵の引き渡しに行くには、介護タクシーやヘルパーさんを予約しなければならず、当日容体の急変もあり、非常に難しいことで、「なぜ、そちらが本人確認と鍵の受け渡しに彼の自宅に来れないのか」尋ねると、「入居手続き等に関して、必ず、一度は本人確認が必須であり、彼の場合、ケアマネが手続きをしていて、一度も本人確認ができていないから」というものであった。

障害者に対する合理的配慮が何も理解されず、通常の手続きを要求し有無を言わせない強引さに、障害者の彼は「それがお役所仕事で仕方がないから…」と言う。いえいえとんでもない、抗議ではなく、当然の権利を主張すべきだと・・・こんなやり取りを交わしながら、彼の引っ越し準備はケアマネさんのお陰で少しずつ進んでいき、10/19にやっと引っ越しをした。

新居は高台にあり安心です。今までの介護ベッドも新しいものに取り換え、トイレも以前と同じように作り、新しいカーテンも取り付け、何よりも今まで陽もささなかった部屋に15年余住んでいたが、被災を契機にみんなが彼の今後を考え、「よいっしょ」って感じで、彼の背中を押し続けて、ようやく新たな一歩を踏み出すことができた。

.jpg)

.jpg)

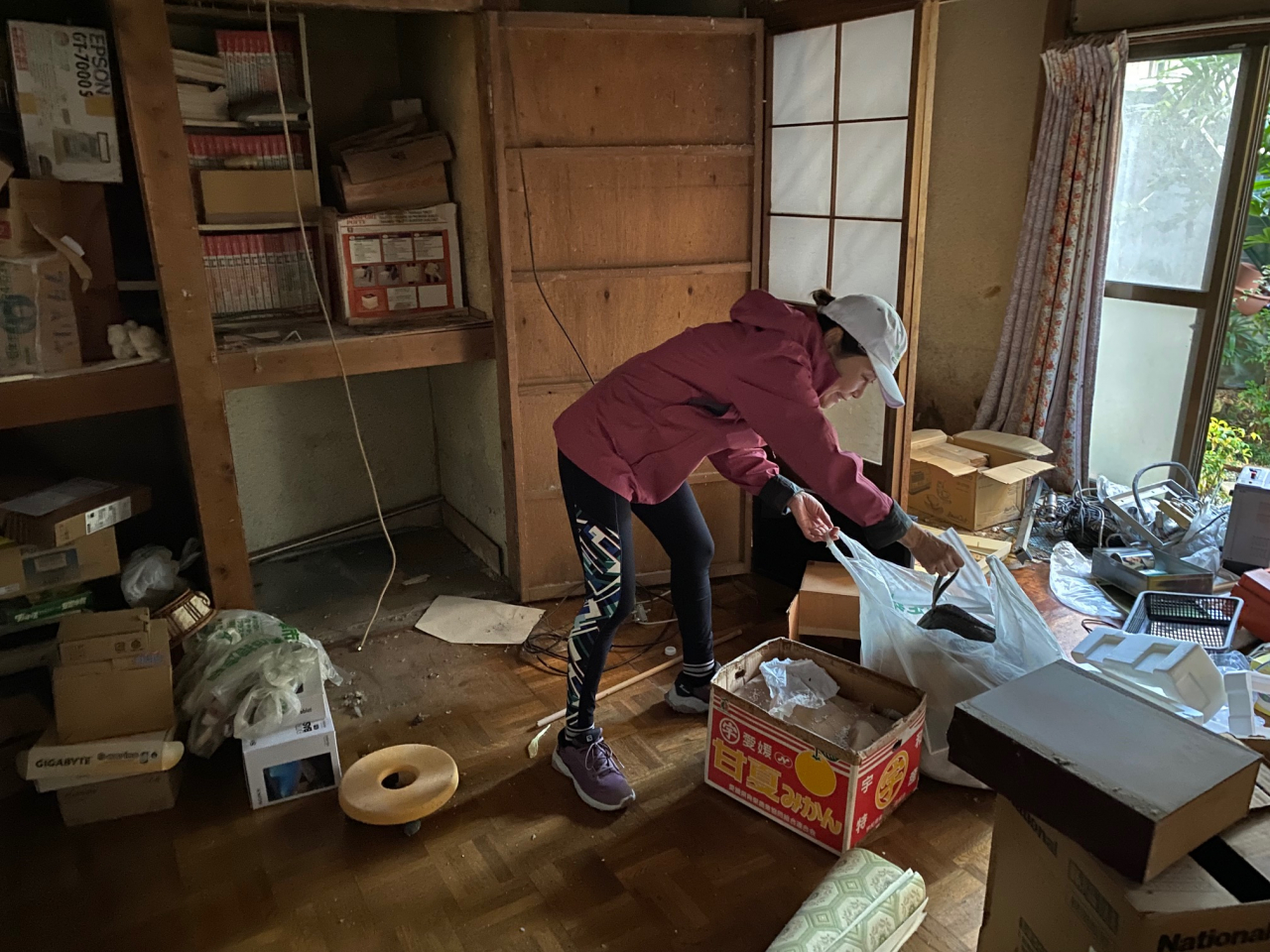

引っ越しをした後の片づけは、二人でやることになった。残していったものの何と多いこと。こまごましたものを分別する作業は結構手間がかかる。こういう事って誰かやってくれる人が見つからなければ引っ越しさえ成立しない。こういう困りごとに行政の支援は限界があり、こういうことはやってくれない。

本当にいろいろの支援があるとはいうものの、いざ当事者になった時に、頼る誰かがいなければ、じっと息をひそめて生きるしかないのだろうかと思わざるえない。

今週も知り合いからSOSが。医療ケアが必要な車椅子の方と持病のある介護2の高齢のご夫婦。

コロナ禍で其々が抱える持病もあって喧嘩が絶えず、片方が生きる希望を失い、自殺未遂を何度も繰り返していたという。自ら死を選ぶというあってはならないことがコロナ禍の中で数々と起こっている。

多くの高齢者は年金生活で、いざ施設に入ろうとしても特養以外は最低15万円ぐらいかかり、夫は厚生年金と障害者年金があっても妻は国民年金だと入所しようにも、アパート代や光熱水費などを支払うこともできず生活ができず、わずかな蓄えがあっても、あっという間に経済的困窮に陥ってしまう。

また入所するには保証人が必要でそれも身寄りがない夫婦にとって入所を断念するしかない。

ひとり親世帯の場合も同じ。女性が不安定な仕事しか見つからない状況では、病気になったりするとあっという間に経済的困窮に陥ってしまう。コロナ禍でこの国が抱える根本的な問題が、多くの生活困窮者に重くのしかかっている現実を目の当たりにしている。

刹那的な10万円支給よりも生きることができる安定した仕事や高齢になっても安心して老後を送ることができる政策を政府は考えるべきである。

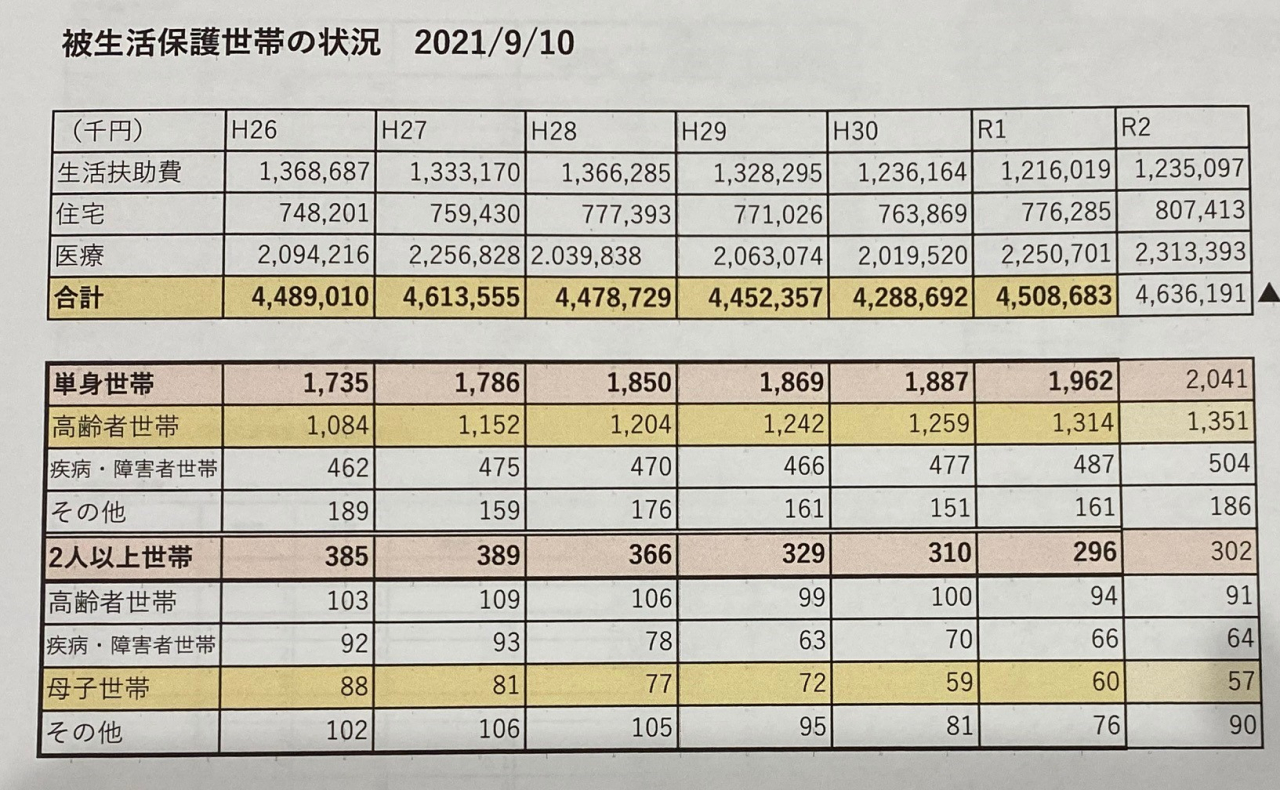

参考までに生活保護世帯数の7年間の推移をみてみよう。一人暮らしの高齢者の生活保護が増加している。高齢者世帯でも2人以上だと年金で何とかやっていけても、一人になると国民年金ではとてもやっていけない。就学援助対象の母子世帯は特別扶養手当や医療費の免除があるので微減。ただコロナ禍のR2~R3は増加傾向になると思う。総人口は減少だが、高齢者人口は2030年までは増加であり、生活保護世帯は今後も増加傾向は言うまでもないことだろう。 ↓単位(千円)

- 1 / 9

- »