山下ふみこオフィシャルブログ

2020.06.22

未婚のひとり親に対する税制上の措置

個人市民税

全てのひとり親家庭に対して公平な税制の見直し(令和3年1/1~)

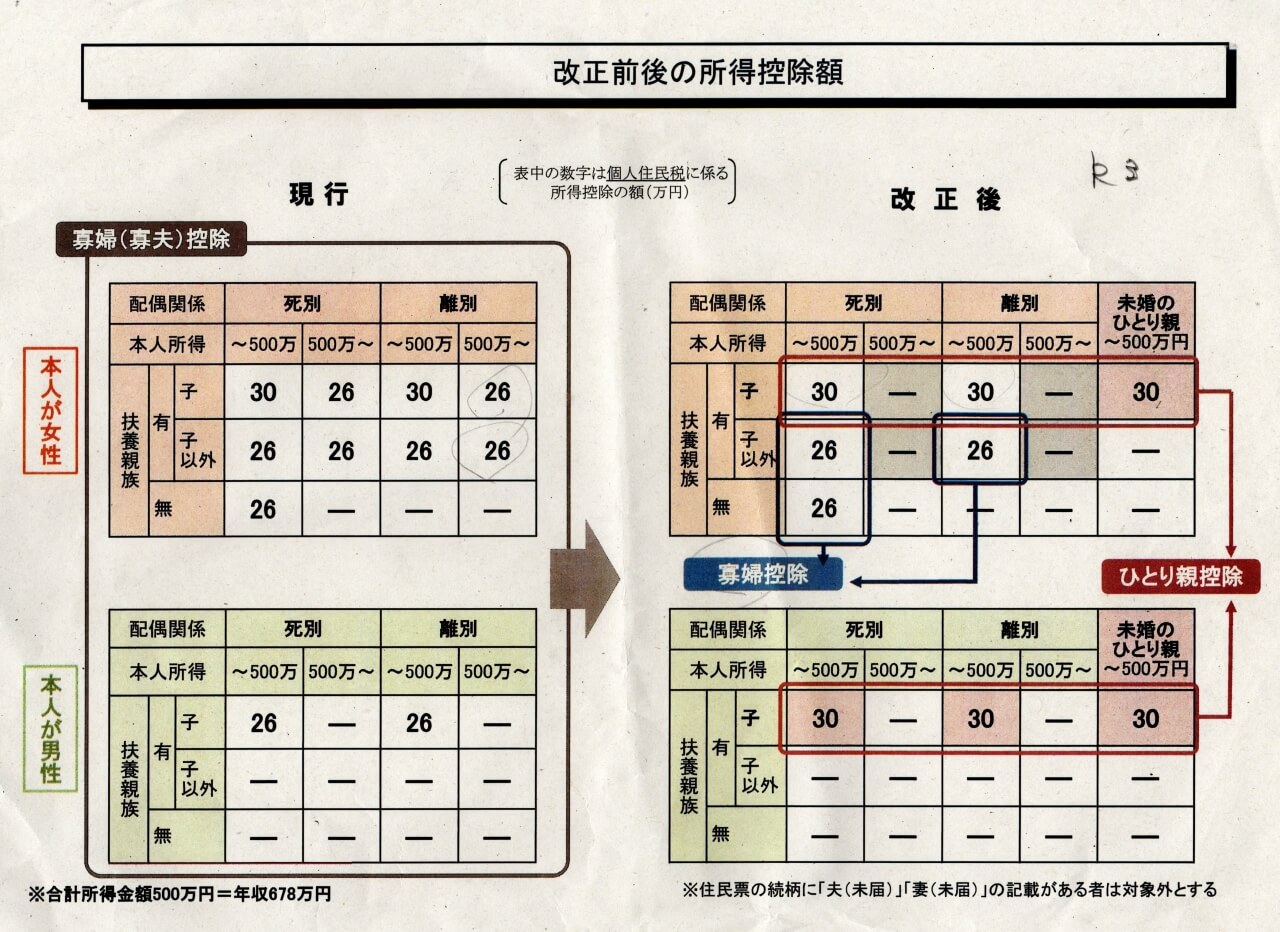

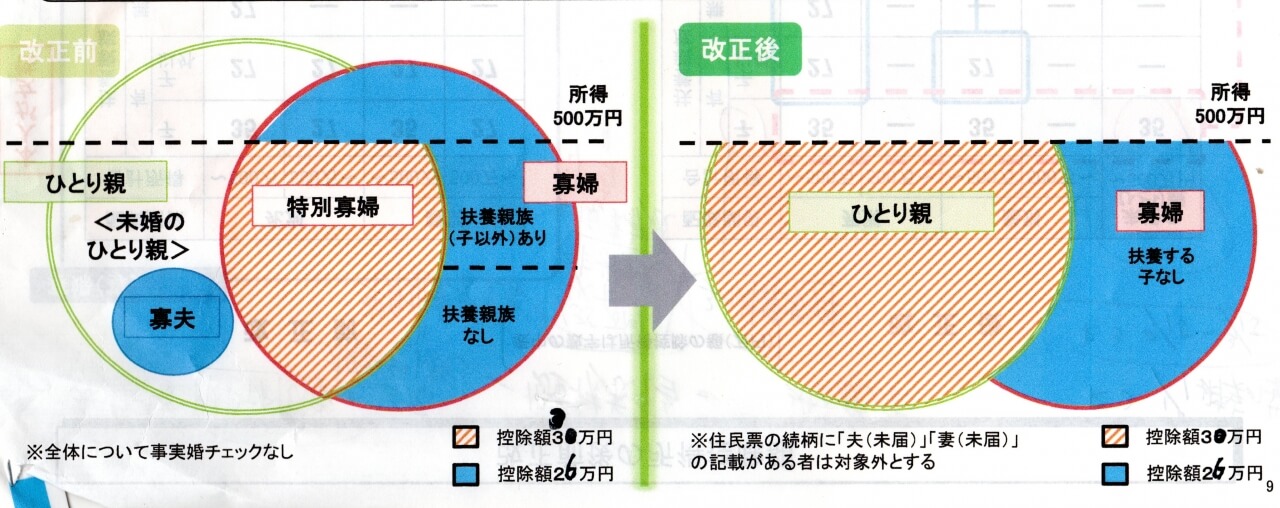

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消!

6/18総務経済委員会の議案の一つに「沼津市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」提案があり、その中の一つに、今まで未婚の親に対する控除がなかったが、令和3年~所得控除に加えることになった。

今まで、結婚をしない寡婦(寡夫)の場合、所得控除の対象にはならなかった。死別と離婚によるひとり親しか控除の適用にならず、今回その不公平を解消するため、

未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する条例が可決された。

赤い枠だけ、変更になったところ。

今まで所得500万円(年収678万円)以下の子どもを持つひとり親は控除があったが、未婚のひとり親にはなかった。

今回、婚姻暦や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者は、「ひとり親控除」控除額30万円を適用。

未婚のひとり親の男性・女性とも一律30万円の控除が受けられる。

ただし、500万円以上の所得がある人には、その控除がなくなる。

(控除がなくなった人もいるので、税金が増える人と減少する人を見込むと沼津市の税収的には大きな影響がない)

公的な申告書、年末調整等の書類は、様式が変更され、全て「ひとり親」の表記になるという。

2020.06.20

第5次男女共同参画基本計画の策定

Nothing about us without us !

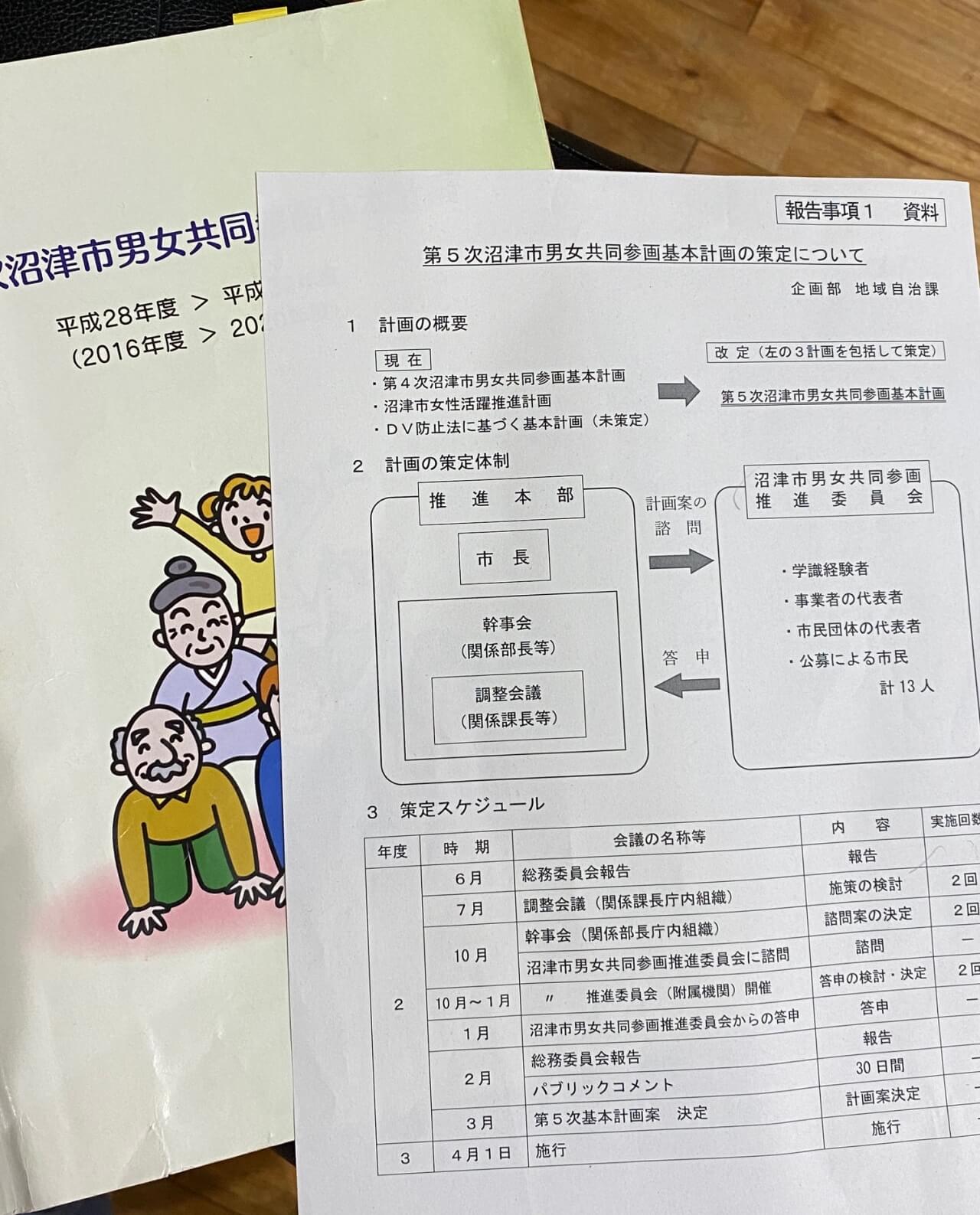

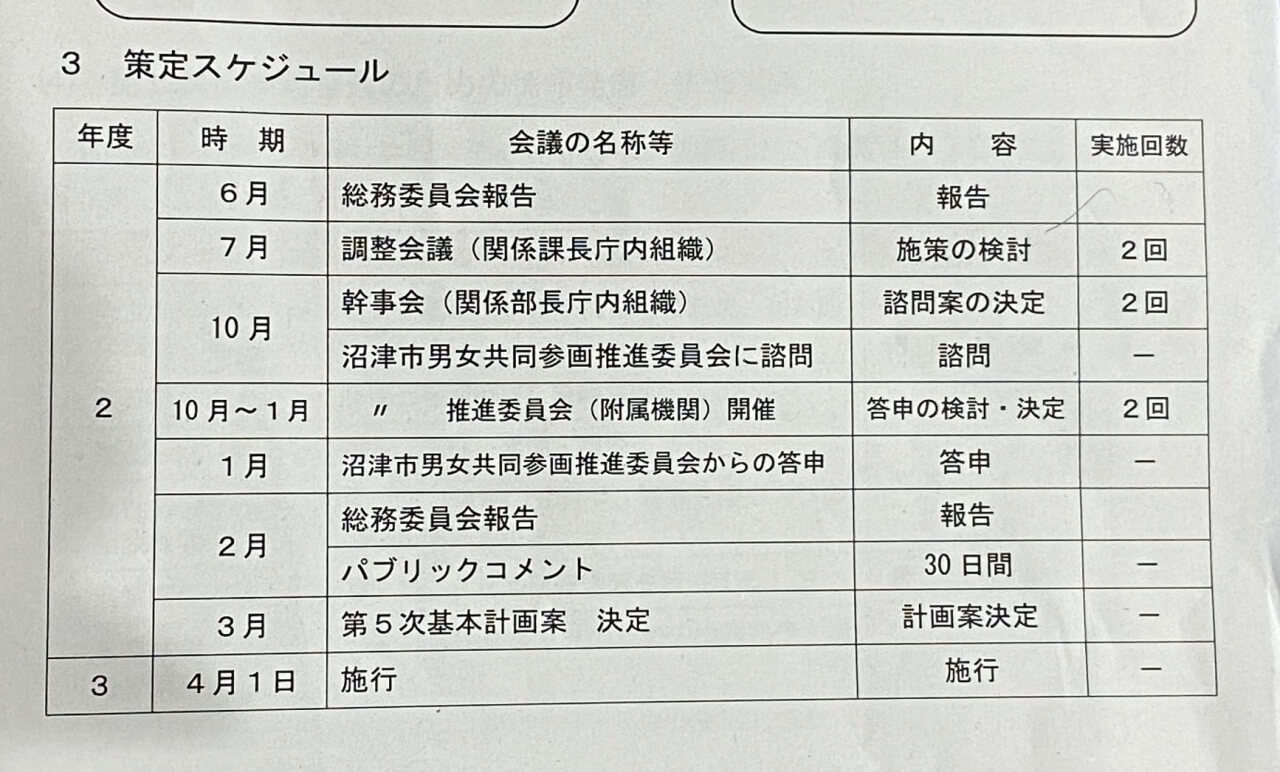

第4次沼津市男女共同参画基本計画が今年度で終わり、次年度に向けて第5次の計画策定が始まる報告を総務経済委員会で受ける。

第4次策定時は今から6年前では東日本大震災後の策定であり、今回の第5次では新型コロナウィルス感染拡大の渦中であり、世界は頻発する大規模災害の中で生きていかなければならず、生き方そのものの価値観を見直せざる得ない社会になっている。

2017年の#Me Tooや2019年のFlower Demoなど、性的嫌がらせなどの被害体験や性暴力や不当判決などセクハラ被害を受けた女性たちが、その声を上げた運動が世界中に広がった。

すでに社会は男女共同参画ではなく、ジェンダー平等の社会にいるという認識があるのだろうか。

地域自治課の担当に、「この先5年間の基本計画において、さらに社会の価値観や意識は進んでいくと思う。その渦中にいるDV被害やひとり親、そしてLGBTの当事者の生の声をきいてもらえるよう策定推進委員会にぜひ呼んでほしい」という提案をした。

しかし、残念ながら、その答弁は、「委員は男女6:7でバランスよく構成・・・」という。

当局のバランスのいい構成とは「校長、自治会役員、PTA、農協、子育てサークル、公募・・など」

いったいバランスがいいというのはどういう意味なのか?

問い質すのを忘れてしまったけど、取り入れていただけるように言い続けていこう!

因みに県内では富士市は浜松市の次に「パートナーシップ制度」にむけて動いている。

2020.06.19

一般質問の通告その2

「一般質問によってまちはよくなるか?」

「一般質問は問うのではなく「問い質す」行為という。

一般質問は、一般事務つまりあらゆる行政活動について質問することができる機会ですが、「できる」規定であることからも分かるように、議員の義務ではないし、実際、年4回の議会で全て一般質問をやる議員は皆無に等しい。

それでも、一般質問が重要視されるのは、議員活動によって得た知見を集約し、行政のあり方を質し、変えることできれば、それは何よりも住民の暮しに繋がることができる機会だと思うから。

一般質問によって行政に対し監査機能、政策提案機能を果たすことで、行政の質も議員の質も、しいては市民の暮しが変わると思ってやり続けているのだが、答弁のひどさに愕然とする。だったら、事前調整なんていらないのでは・・・

今回Aさんから、「質問だけするなら、何も議会で質す必要はないと思うんですが・・・当局は全て回答を用意しているんだったら、それを見せてくれれば、議会で質問なんてしなくてもいいのではないですか?」と聞かれた。

議会は、やらせであるという言い方をすることがあるが、確かにすべてにおいて、当局は答弁は用意されていると思う。

確かに、質問をするというと、想定質問を作ってくれる職員もいる。

答弁側からすれば、自分で作った質問に自分で答えるのが一番楽ですし、本来その課題について、その矛先さえ変えてしまうことにもなりかねないと思う。

沼津市議会会議規則 第61条「一般質問」

1 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

職員が何か新しい施策・方針に取り組みたい場合に、与党?議員に対し、質問を依頼するような場合もあるようだが。

委員会などでも、これまで私のような少数派の野党?議員が何度も要望していたことがらについて、突然、与党議員が一般質問をして、当局が「取り組みます」などと答えたりすることもある。

こうした事例は論外ですが、議会質問において、これまで、その場で質問されても答弁の準備ができないからと、通告後には「充分当局側と調整をし、質問と答弁が噛み合わないようなことがないように留意して」と言われる。

新人の頃は、1回目の質問調整だけで、その後はほとんど調整をしたことはなかったので、どんな答弁がかえってくるのかわからなかったので、その準備に、相当な緊張感をもって一般質問に臨んでいた。だから、答弁がかみ合わないことはしばしあった。

最近は3回目(最後)まで質問の要旨を伝えるようになってきたのだが、調整する事って、もしかしたら、行政側の論理で、通告が拡大解釈されてきているような気がする。

議会においての公式な通告は、項目が示されれば良いことになっているのに、やはり細かいところまで通告をしてしまうと議論がどうしても限られてしまう。

「市長の施政方針について」などという通告をする場合もあるが、これは例外で、今回のようにまずは大項目で「コロナの関連対策について」その1として「学校給食の休止による対応」「市税減による影響」とかといったもっと詳細な通告をしている。

さらに、実際には、「質問の内容」や「本文」を事前に当局側に渡しているのが現状で、読み文まで渡しているケースもある。

これまで、私は、議会の(悪しき)慣例に反発をしていたが、近頃では求められる?基準の通告をするようになっている。

しかし、私が詳細な通告をしたことで、しないよりも十分な答弁がなされたとは思えない。

今回の答弁においても驚くほどの答弁になっている。居直っているようにしか思えないものが、私への答弁に限らずおきている。

本当に議会(議員)へのリスペクトなんてないのではないかと・・・これでいいのだろうか・・・

二元代表制における議会と首長(行政)とが、緊張感をもって議場で議論をしていく状況をつくるために「通告」は機能できているのだろうか。

今回、息子に「言わないことはそれを認めたことになる」と指摘され、言うべきことは誤解を恐れずに言わなければと思っているが、これもまた勇気と責任、しっぺ返し、嫌がらせ、もあると思うと緊張せざる得ない。