山下ふみこオフィシャルブログ

2019.12.22

フラッシュモブ in 仲見世商店街

今日は仲見世商店街でステキなX'mas イベントがあった。「フラッシュモブ」ってまさか私が当事者体験するなんて本番まで想像つかなった。沼津交響楽団の演奏に合わせて一緒に第9を歌うなんて。どれみ合唱団の一員ということで参加したのだけど。沼響の生演奏で歌えるなんて、ないないない事で、貴重な体験でした。そして行き交う人も足を止めて、聴いて下さったり、一緒に歌って下さったり、最後は「ブラボー」って声がかかったり、此処はどこ?って思わせるような雰囲気。こうして日常的に身近に生の音楽があるっていいなぁって思う。

フラッシュモブの始まりは2003年のニューヨーク。

ちょっとした悪戯で「不特定多数の人に同じ時間、同じ場所でメールで呼びかけたら一体どんな事が起こるのか?」このいたずらが「意味はないけど、何だか面白そう」ってことがきっかけだったとか。

演奏が終わった後は、どれみ合唱団の出番です。前の沼響と大違いですが、素人満載の雰囲気に、助っ人が途中で入って下さったり、これなら私もできるかも?って思って下さったのか、入部のオファーを受けたり、ステキなサプライズが満載でした。仲見世商店街がステキなX'mas満載のプロムナードになっていました。

沼津朝日新聞12/26掲載

2019.12.17

11月議会 その5

議第119号 特定事業契約の締結について(香陵公園周辺整備事業PFI事業)反対の意見

PFI事業の内容は総括管理業務、体育館、駐車場、外構の設計から建設管理、指定管理者としての維持管理と運営業務と自主事業も含めて多岐にわたっている。

今回の反対について疑問を持ったのには訳がある。沼津市が負担する実際の金額は一体どうなっているのか?その内訳を知りたくて、担当課に尋ねると「情報開示請求をして下さい」ということだったので、開示請求をしたところ、私の知りたい箇所が全て黒塗りで非開示であり、それが11ページに渡っていた。

総事業費の内訳をみると、金利については、事業契約書第78条にあるように、金利の変動または物価の変動等による見直しができるとされている。それによっては総事業費も変わるということ。そこで、金利やサービス対価による、事業期間全体を通した実質的な財政負担がどうなるのか、調べようとしたのだが・・・

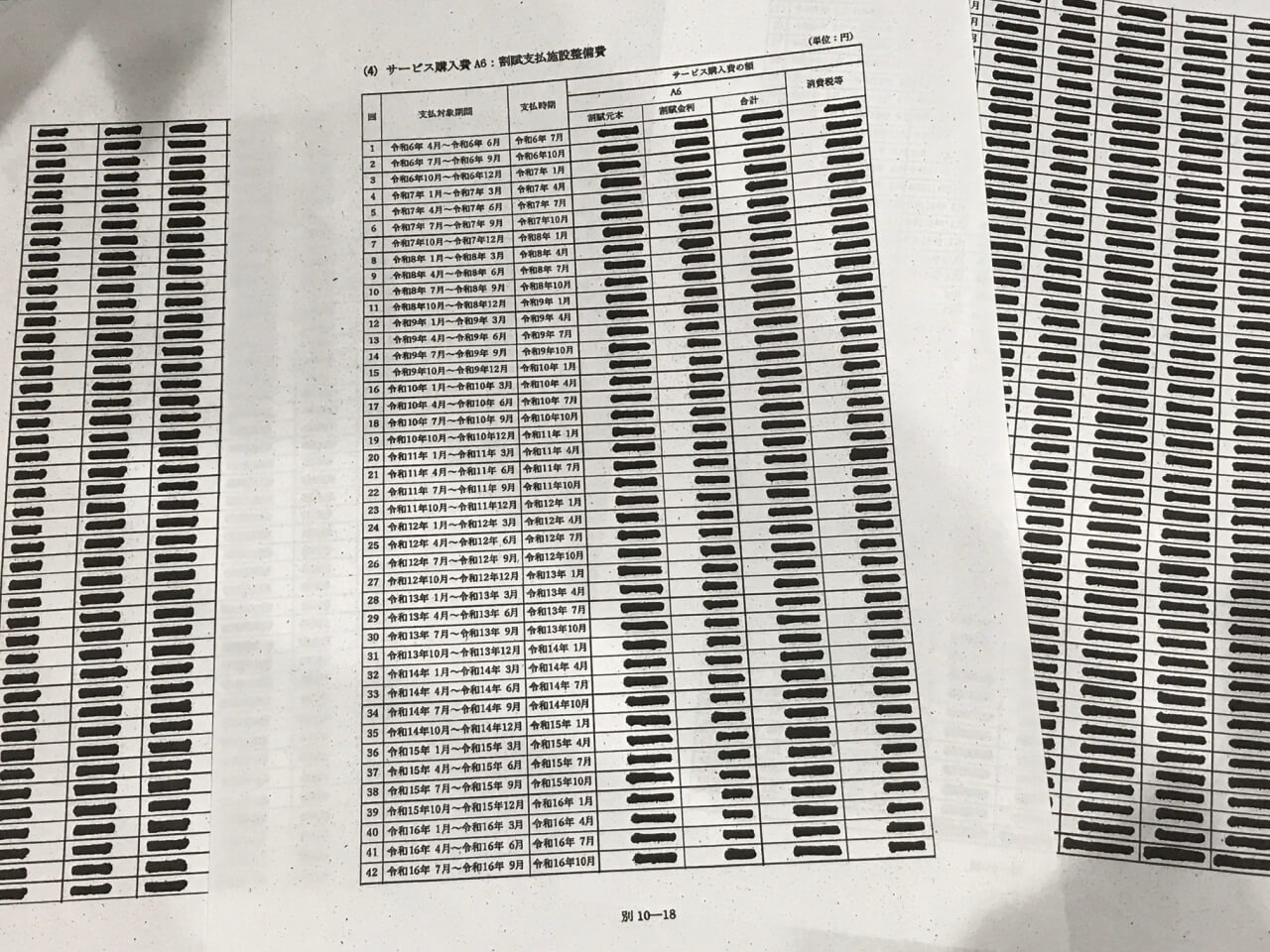

PFI事業に係る事業契約書について情報開示請求をしたところ、割賦支払い施設整備費、つまり分割払いによる元本・金利・消費税の支払い対象期間の全てが黒塗りでありその内容を知ることができない。

これでは、財政的な観点から判断ができないし、市民への説明責任が果たされない!

不開示になった理由は、事業者側が今後PFI事業において、この情報を公表することは、企業として不利になるからという。民間企業の不利と公的な市民の権利をどう考えたのだろうか。今後18年間にわたる市民の財政的な負担等を明確にすることと民間企業の業績に関わるという観点を同じ価値基準で考えるべきことなのか?

(本当にスーパーゼネコンがこんな事いうかな?)

長期間という経済情勢の見通しが不透明ななかで、財政負担を先送りすることの妥当性や住民負担の世代間公平の確保という点において明確にされなければ本当に市民にとってこのPFI事業がプラスになるとは言えない。

今回、公共直接事業よりもPFIに優位性があると判断することが本当に妥当なのか、また指定管理の方が優れている理由はなにか?行政機関に代わって市民サービスの確保、そして向上はされるのだろうか。

私は財政的な見地からそこが明らかにされなくて賛成はできない。

VFMによる評価についても

VFM値の試算結果、約2.6%財政負担見込み額の削減ができるとしている。消費税等を含む総事業費は127億円で、およそ3億円の削減。

2019.12.17

11月議会 その4

市民にとって知る権利が担保されていない条例になぜおかしいと思わないのか?

指定管理者が令和30年3月末までの長期にわたる運営管理となるため、市民の信頼性の確保がより必要になる。この間に経営状況の悪化や社会的な制裁等に問題が出てきたときに、市民サービスの継続性や安定性の確保はちゃんと条例によって、市民の権利を守らなければならないのに、この条例では守りきれない。

議員28人中25人の賛成をもって可決。(未来の風3人反対)本当にこれでいいの!!

沼津市総合体育館条例の制定について反対の意見

この条例によって市民の権利を守るべき視点がないことが問題。

1点目:個人情報の取り扱いについて明記されていない。

事業契約書第105条秘密保持において明記はされている。しかし事業契約書は、沼津市と事業者の2者間の取り決めであり、条例で指定管理者を実施機関としなければ、契約書ではそれに準じたものにはならず、その権利を保障するものではない。

条例に明記しない限り一定の限界がある。

2点目:情報公開についても条例の中には明記されていない。

本来ならば、情報公開条例の中に実施機関として指定管理者を入れるべきところを入れていない。だからこそ、この条例に入れるべきで、これでは市民の知る権利は保障されていない。

これでは指定管理者の対応いかんに左右され、沼津市が責任をもって対応できる体制になっていない。

3点目:利用料金の上限額が今の1.5倍の設定は実質的な値上げ

これによって、金額の値上げは条例上可能になる。この条例はそういう意図が含まれているってこと。

まずは通常料金で行い、市民サービス低下の懸念等が起きるようなら議会に諮って改めて検討すればいい。今、この条例で変更べきではない。

以上をもって反対の意見とする。

まとめ:2つの条例が可決したことは、実質的な値上げに議会は賛成したことになる。

もっと大事なことは市民の知る権利が保障されていないってこと。

透明で公正な市政運営を確立するために、どうしてこの大事なことに行政も議会も真剣に取り組もうとしないのだろうか。

今回の条例を審議するにあたり他市の事例を調べてみた。その取り組みは各自治体でさまざまである。でもその中でも、条例だけではなく逐条解説まで公表し、あらゆる条例において必ず市民の知る権利、そして行政として透明性の確保をこれでもかというぐらいちゃんと明文化している自治体もある。ともすれば、まちづくり、都市計画や開発等の政策に走りがちだが、本来の市政運営とはこういう条例等の基本的な事が貫かれていなければ、市民の権利を守ることができないのではないかと思う。

条例分野は地味なことだが、おかしいことをおかしいと言わなければ、市民の当然の権利も守れず、その説明責任さえ議員が果たすことができない状況になってしまうと危機感を抱く。こういうことを一つ一つ地道に築き上げていくことの大切さを他市の取り組みを調べていく中であらためて知ることにもなった。その町の条例に携わった方々の思いが伝わったような気がする。こういう町に私は住みたいと思ったのは言うまでもない。