山下ふみこオフィシャルブログ

2018.10.18

The birth of Baby !

今朝8:50ベビ−が誕生した。朝方3:30にマミィとダディは病院へ向かい、私と泣き叫ぶ愉馬はお留守番。ずっとマミィとダディを呼び続けていたが諦めたのかベッドでまた眠ってくれた。

11:00頃マミィからメールが来て、それから私と愉馬は自転車で病院へ向かう。今日も朝方は雨で洗濯物を一旦家に入れてから出発。

無事に産まれてくれたらしいが、顔を見るまでは安心できず、愉馬も「マミィのベビーの処に行こう」というといつもぐずるのに、お着替えも嫌がらずに緊張した面持ちでトレイラーに乗り込む。

この公園の中を通り抜ければ病院へ着くと思うとペダルを漕ぐのも全然平気。すでに何度もこの公園を走っているので、google地図がなくても行けそう。

病院へ到着しても病室もどこだか分からない。とりあえずiinformation centreに行って娘の病室を訪ねると、混んでいたにもかかわらず担当の人が一緒についておいでと言って4階まで案内をしてくれる。

やっとベビーとマミィとダディに会う。母子ともに元気で安心をしたのだが、その経過はemergencyで緊急帝王切開になり、スタッフが20人ぐらい集まって彼女の状況に関わってくれたという。おかげさまで3840gで愉馬と同じぐらいに大きな女の子。公立の病院で緊急時や大きな手術はここでするので安心していられる。無事に産まれてきたことに感謝し、娘の今までの頑張りにも敬意を表したいし、婿のジョエルが緊急時からずっと献身的なサポートをしてくれたことに感謝したい。

彼は今日は夜まで病院で付き添うというので、私は娘が心配しないように家のことや愉馬のことをしっかりやれるようにと思う。今まで自分達のことは自分でするようにさせてきたし、そうせざるえない状況も続いていたし、子どもたちも私たちのことは遠くで見ていた感がある。

今回、娘たちの生活に関わらせてもらい、子育て世代の忙しいことっていったらないというのも実感した。日本でも同じ事情だと思うのだが、婿の献身的なサポートは何よりも有難いし、いざとなった時には良い隣人に恵まれていることも幸いしている。

一つ大きな山を越えたことに本当に安堵。あとは今夜愉馬をどうやってベッドに寝かしつけるのかまだまだ問題は尽きないが・・・

7月に母を亡くして、今回新たな命を授かったことにこうして記していくことが私のケジメとしてある。一つ一つ今は確認をしながら生活をしている状況に、苦労よりは思った以上に新鮮な感覚に自分自身驚いている。こうした環境にいることに謙虚に感謝をしようと思う。もちろん、日本にいる私の夫と犬たちにも。

2018.10.17

StudyAdelaide 第3日目

今日も朝から雨が降っている。まさか今日も雨とは。私の自転車での挑戦は今週はお休みになっている。私の日課は朝の犬の散歩、朝食、愉馬の着替えや準備そして保育園から学校へいくのに、朝8:00前に出発しないと間に合わなくなる。

昨日も道を間違えどうなるかと思った。もちろんgoogle mapは欠かせない。道は通りごとに名前があるので、ちょうど京都のように碁盤の目になっている。でも一度道を間違えると果てしもなく分からなくなってしまう。

昨日のレッスンから宿題が出ていたのでその仕上げと復習をやって3時間ぐらいかかる。とにかくキーボードの上だけで書くことをしていなかったので、、英語のスペルを手書きでする今回はだいぶ手こずっている。しかし、新鮮な発見があって、まるで学生に戻った感覚で一応、真面目に復習と宿題だけはなんとかやろうしている自分が新鮮である。

9:00からの授業が13:00に終わりやっとランチである。友達になったyudeと一緒にランチを休憩室でとる。持ってきたサンドウィッチを広げながら昨日の続きを話す。彼女は「たとえ今が厳しくても私の将来が今より良いものになるようにしたいから、私は英語の勉強を頑張って英語圏のドクターの資格が取れるように頑張る」という。私が心配していたようなことはもちろん彼女はわかっているが、自分の目指した道を歩もうとする揺るぎない信念を持っている。私が何をか言わんや。きっとその道を達成していくであろうと思えてくる。彼女と話をしながら心から応援したくなる。

私はランチを終えて、今から近くの魔女の宅急便のモデルになったと言われている時計台を見に行く。其処はGeneral post office Adelaide(中央郵便局)。その近くにあるAdelaide Central Market でお魚を夕食のおかずに買ってきてと言われているのでお魚屋に寄る。其処で鯛の煮付けになるようなお魚を買ったのだが、$13/1kg 鱗を取ってもらったりするには1匹につき$2いると言われてやめる。やはり自分でやろうっと!今夜のおかずは鯛の煮付けとイカの煮付け、ほうれん草の胡麻和え、豆腐味噌汁にする。

2018.10.16

StudyAdelaide 第2日目

今朝もアデレードにしては3日間も雨が朝方降り続けている。雨はひどくなく、時折降ったり止んだりなので保育園に自転車で送っていけるのかどうか迷う。雨が降っていても傘をさす人はあまりいない。みんな雨の中を歩いている。日本ならこれぐらいの雨なら傘をさすのにと思いながら、傘をさしているのが特別で恥ずかしい気さえする。

7:30から交通渋滞が激しく、この時間に保育園を車で送って行ったら渋滞にははまってしまって学校に遅れてしまうので、娘にお願いをして私はトラムで学校へ行く。

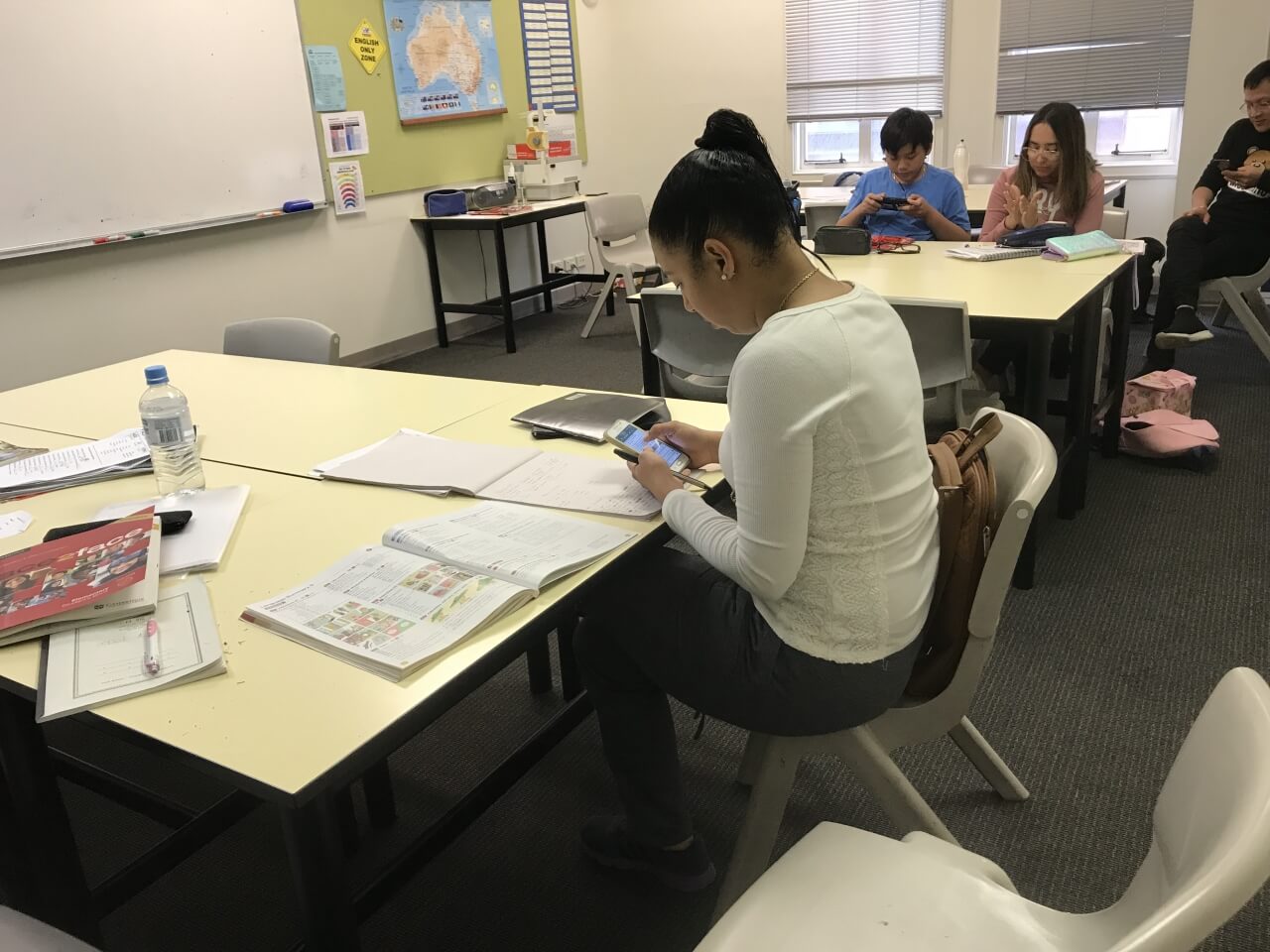

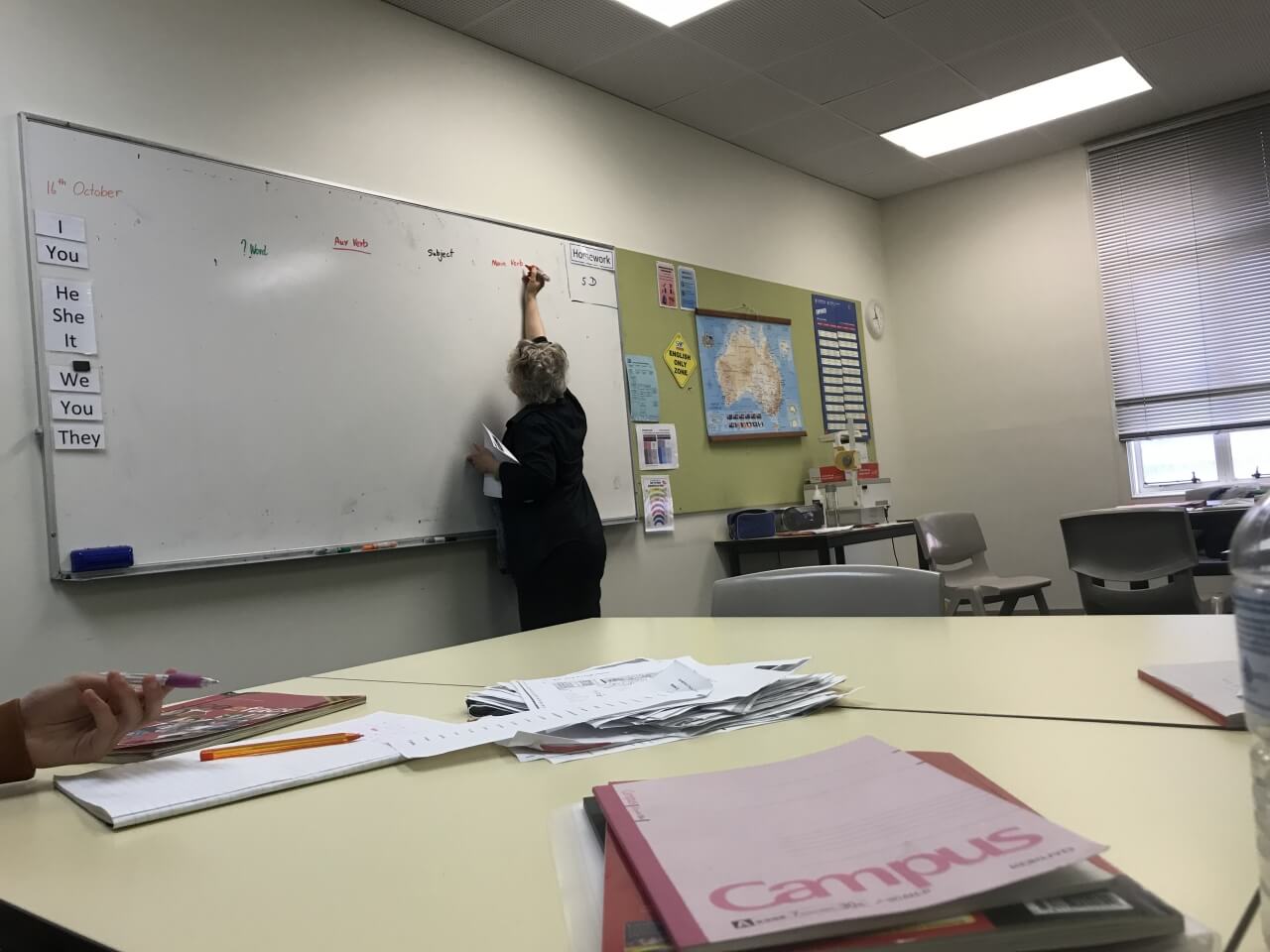

余裕の時間で出たはずなのに、9:00スタートの授業に滑り込み。私のクラスは初級者クラスだが、国籍は多様。 ベトナム人、中国人、コロンビア人、スペイン人と多様で年齢も10歳から私まで。若い人と勉強するのはどうなることかと思ったが、思った以上にアップテンポでついて行くのがこのクラスでさえやっとこである。

先生はまず教科書を読んでそれからバリエーションの使い方を教えてから、それぞれに質問を振ってくるので、息抜きができないぐらい。そしてその後、即テスト。午前中3時間半の授業で4回テストをした。そして宿題もたくさん出たがやるっきゃない。この宿題をやらないと翌日のテストに備えられない。

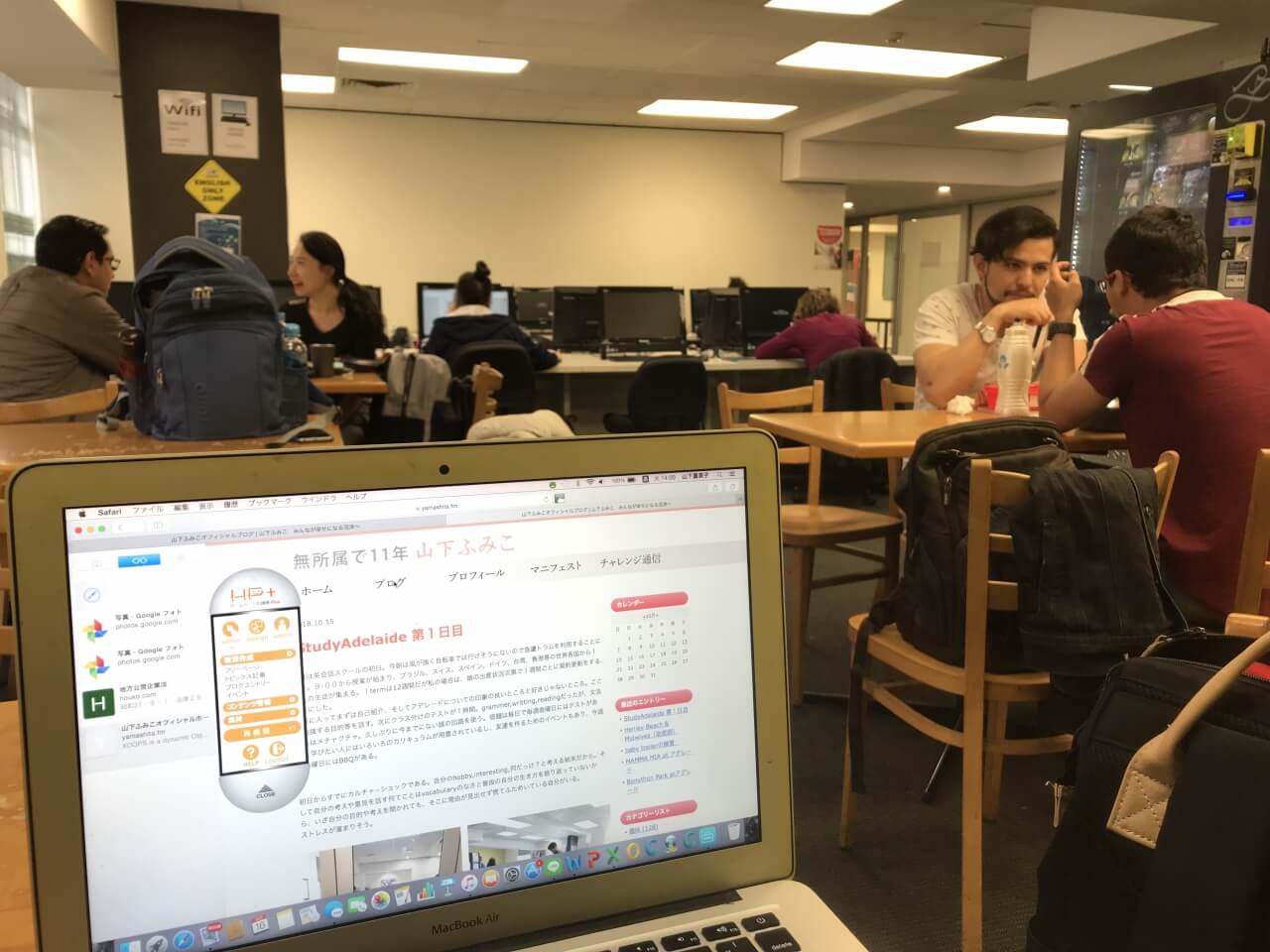

午前中の授業が終わって、学校の中の休憩室で遅めのランチのサンドウィッチをとりながらブログをここで書いている。

授業が終わった後、私の隣の席のコロンビアの彼女に先生のAnnaが話しかけてきた。彼女はドクターで、コロンビアの大学を卒業し病院で働いていたが、英語を学んで医学部に入り直して英語圏のドクターになろうとしている。先生はそれがとても彼女にとって厳しい選択ではないかと話す。なぜ自分お人生を更にお金と時間を使って英語の勉強をしてドクターになろうとしているのか、その時間をもっとドクターとしてのスキルアップをして、スペイン語圏の国で働く方がずっといいように思うと話す。

例えば、この国で正規の仕事につくのは大変だと彼女は言う。いくら英語ができて資格をとっても、なかなか仕事につくことはできないという。こんなに美しく、豊かそうに見えても物価が高く、家賃も家を高く、何もかも高いこの国は決して資格が取れたからといって仕事につけるものではないし、ドクターは更に勉強のハードルは高い。なぜそこまでしてゼロからスタートをするのかと。「もっと考えて、あなたのことが心配だからよ」と親身になって彼女と1時間ぐらい話しただろうか。その後、私も彼女と話す。もっと考えて欲しいと。

ここにきている学生たちがどういう事情できているのか薄々分かっているつもりだったが、先生たちは厳しく、テストも宿題も毎日、でも授業はアップテンポで居眠りできる状態ではない。でも楽しいし、私のような初級クラスでもエンジニアもいるし。2日目で彼女ともこんな話ができて、私の英語はクラスメイトの10歳の中国人のボユが教えてくれる。

明日は犬の散歩の後、愉馬を保育園に送ってから学校に行くので、今日よりもっと早く起きなきゃぁ〜