山下ふみこオフィシャルブログ

2017.05.20

香貫山影奉仕90回目の活動

2009年4月から始まった香貫山ゴミ掃討作戦。

今日で90回目、9年目を迎えます。

左の写真は当時の状況を通信に掲載したもの。あれから丸8年が経ちました。当時は、トラックいっぱいに家財道具がゴミの山だったんです。何でも捨てていくゴミ捨て山になっていましたから・・・本当にすっかり大型ごみも家庭ごみも姿を消しました。

10年続けばホンマモンと言いますから、がんばろうっと!

今では、清掃道具だけは本格的になり、軽トラやチェーンソウも自費購入し、操作の講習会にも参加し、老木や松くい虫で枯れた木の伐採もやるようになりました。

仲間もちょっとずつ様変わりして無理をしない緩やかな活動のなかで、本当に良い仲間に恵まれて続いています。この山の魅力のおかげです。

今日は「しだれ桜再生プロジェクト」の助っ人・造園業の羽切さん(秀佳園)に来ていただき、剪定の指導をしていただきました。羽切さんと一緒に、3メートル以上ある脚立に乗ってしだれ桜の剪定をしました。

爽やかな5月の風に、桜の新緑がサワサワ~と喜んでいるように聞こえます。

2017.05.17

鉄道高架の投資効果とは

以前は、高架事業の効果はB/Cで表す。Cはかかる費用、Bは便益。

H15年度は2.7、H23年度は1.5と事業の投資効果は下がり続け、H28では1.24。

どうも腑に落ちない・・・

以前は、「高架事業をやれば、2.7倍の費用対効果があるから」と言っていたが今では1.24。

事業の必要性として(毎回言われていることですが・・・)

1・交通渋滞、南北市街地の分断等の問題が解消されていない。

2・事業の投資効果B/C1.24 (B総便益)999億円/(C総費用)802億円=1.24

3・踏切事故等による列車遅延の解消

4・冠水等による通行規制の解消

過去5年間の踏切事故(H27年・2件が多いのか少ないのか?

三つ目ガード冠水は高架事業では解決しないと県の調査報告書にあるが・・・高架をするときに、

貉川をどうするのかも考えていく、今後、高架事業を通して何をやれば効果的なのか考える。

色々矛盾を感じましたが、まずは意見を伺わせていただき勉強になりました。お忙しいところ時間を割いていただきありがとうございました。

2017.05.16

生涯学習施策は稲城市

5/15「主婦が幸せに暮らせる街」全国2位の東京都稲城市にある複合施設「iプラザ」をなないろの風の仲間と県外の市議有志で視察。

「稲城市生涯学習推進計画・Inagiあいプラン」に基づき開設された「いなぎICカレッジ」の生涯学習施策を学ぶ。

稲城市「第三次生涯学習推進計画」(H24~H33)は、憲法26条における「教育を受ける権利」を大前提に、H18に改正された教育基本法3条「生涯学習の理念」に基づき、生涯にわたって様々な形で「学習する」ことができる社会を実現することを基本姿勢としている。

このICカレッジは市民ボランティアの理事20人が企画・運営を担い、受講料で運営をしている全国でも珍しい受益者負担のシステムを可能にしている市民大学である。

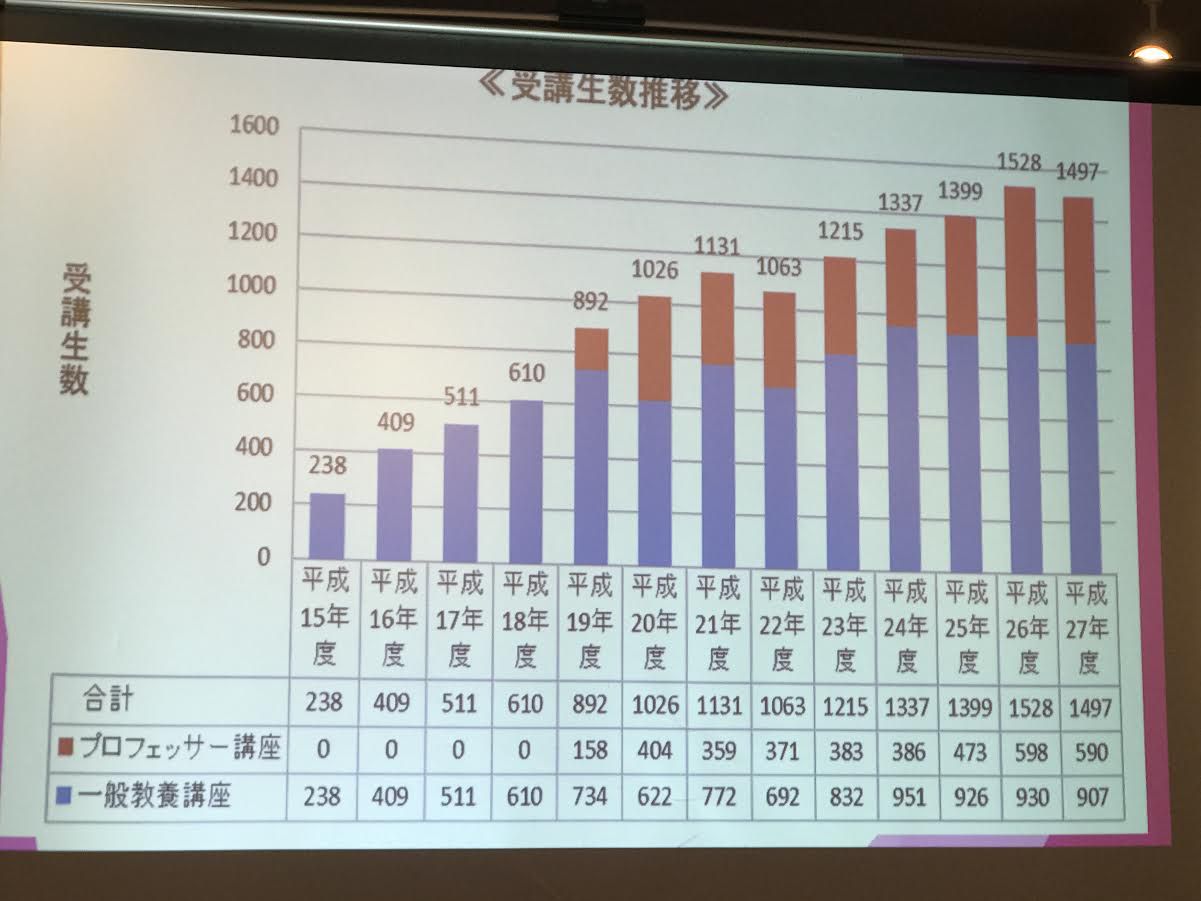

講座は市民ボランティア講師による「一般教養講座」と、近隣大学の先生による「プロフェッサー講座」があり、毎年1500人の受講者が参加している。

このカレッジの事務局は教育委員会・生涯学習課の職員1人と非常勤の職員1人と臨時職員1人で運営されている。

職員を増やさず、お金もかけない受益者負担のシステムが総務省に評価されている。

この生涯学習が成功している秘訣:

●教育委員会が事務局なので、講座の会場確保、広報、対外的大学等の窓口となる。

●ボランティアの理事たちが積極的に取り組んでいけるように、事務局と双方向の関係を構築

●講師謝礼や事務局経費に金をかけず、受益者負担(受講料)で運営を実現

●単位制市民大学として運営(市民修士(12単位)や市民博士(30単位)の学位記を授与)

生涯学習を終了した人たちや学位を取得した人たちは、その後どういう形でかかわっていくのだろうか?

その一つにはグループが出来て自主的な活動しているところもあるというが、毎年1500人もの人たちが受講し、終了しているわけで、その先の活動をどう市民活動等につなげて行けるのだろうか。

向学心に燃えている受講者たちを、地域で活躍できる仕組みを作らない手はない。