山下ふみこオフィシャルブログ

高尾山古墳

2020.08.11

第13回高尾山穂見神社の清掃活動

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2020.05.12

第10回高尾山穂見神社の清掃活動

新型コロナウィルス感染症による影響下で自粛していた日々。今日は朝7:00~高尾山穂見神社の清掃活動で県道を走って向かったのだが、今日はいつになく車の渋滞に驚く。飲食店等の休業要請解除に伴う経済活動が始まったのかと思うほど・・・

いつもの仲間と、いつものように熊野神社、穂見神社とお参りをしてお掃除に取りかかる。今日も朝からいい天気です。

.JPG)

2019.03.11

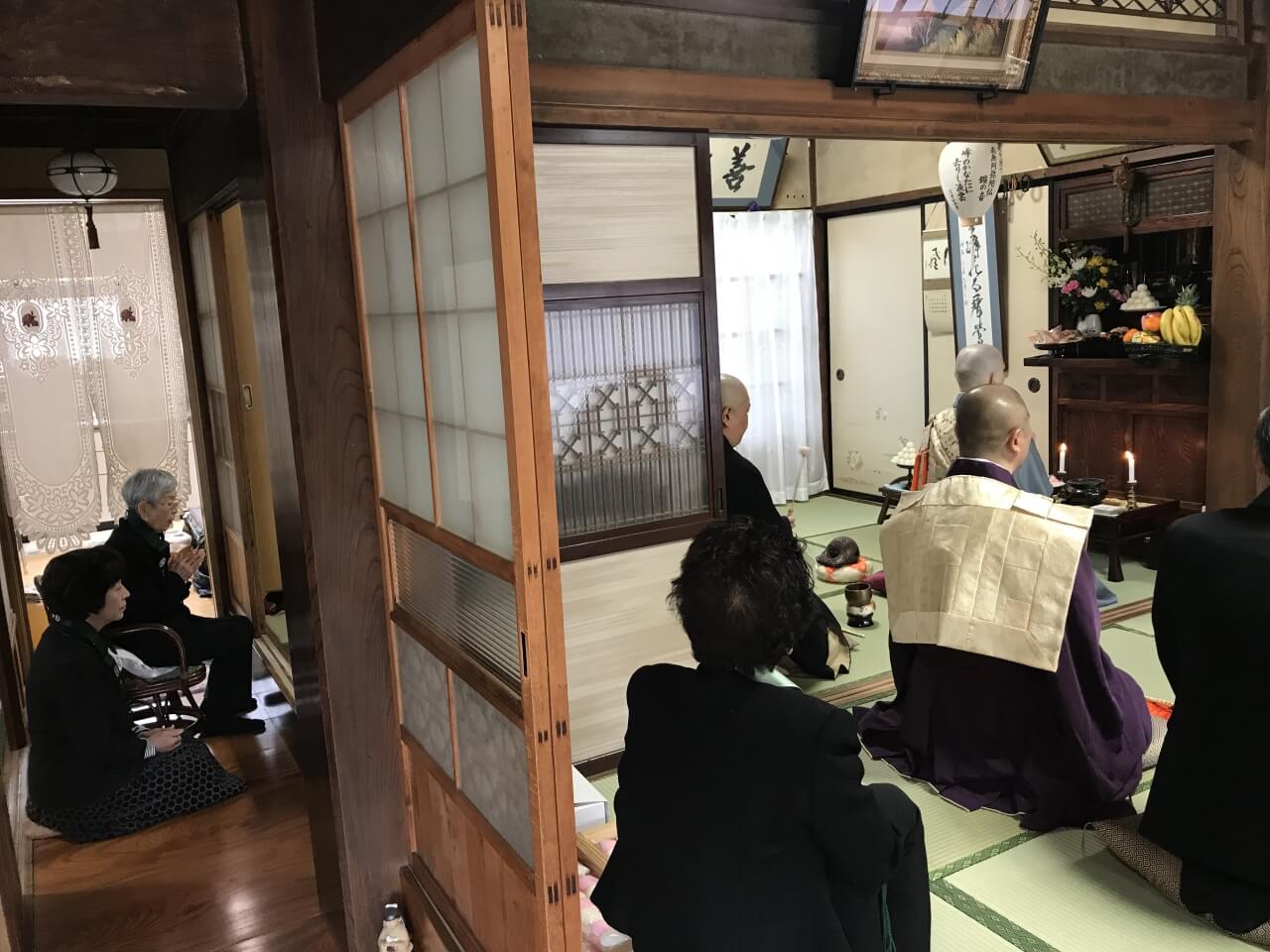

大光寺晋山式の安下所

3月10日、大岡にある大光寺の晋山式(住職が寺に入る際に行う儀式)が、数十年ぶりでありました。渡辺さん宅が檀家代表として、和尚さんの親受けとして、住職としての和尚さんが身支度を整えられる安下所でした。

今回、不思議なご縁から渡辺さん宅において晋山式前の様子を拝見することができました。

和尚さんが来られて着替えられ、渡辺さんのご先祖様にまず読経をあげられました。それから「祝茶」を出し、それがすむと、安下所より行列を組み、お供の僧侶の方々と共にお寺に向かわれました。

大光寺は臨済宗妙心寺派の古寺で、1335年に開山・第42世として入寺した古月禅師は「東の白隠・西の古月」と称されるほど高名な禅僧と言われていました。

この晋山式の前の様子から一生のうち二度と見られないだろうと近所の方々も大勢見えられていました。私は渡辺さんとの偶然の出会いから、私の父が生前、犬の往診をしていたこともわかり、そんなご縁から今回のことを知り非常に貴重な体験をさせていただきました。

2018.07.10

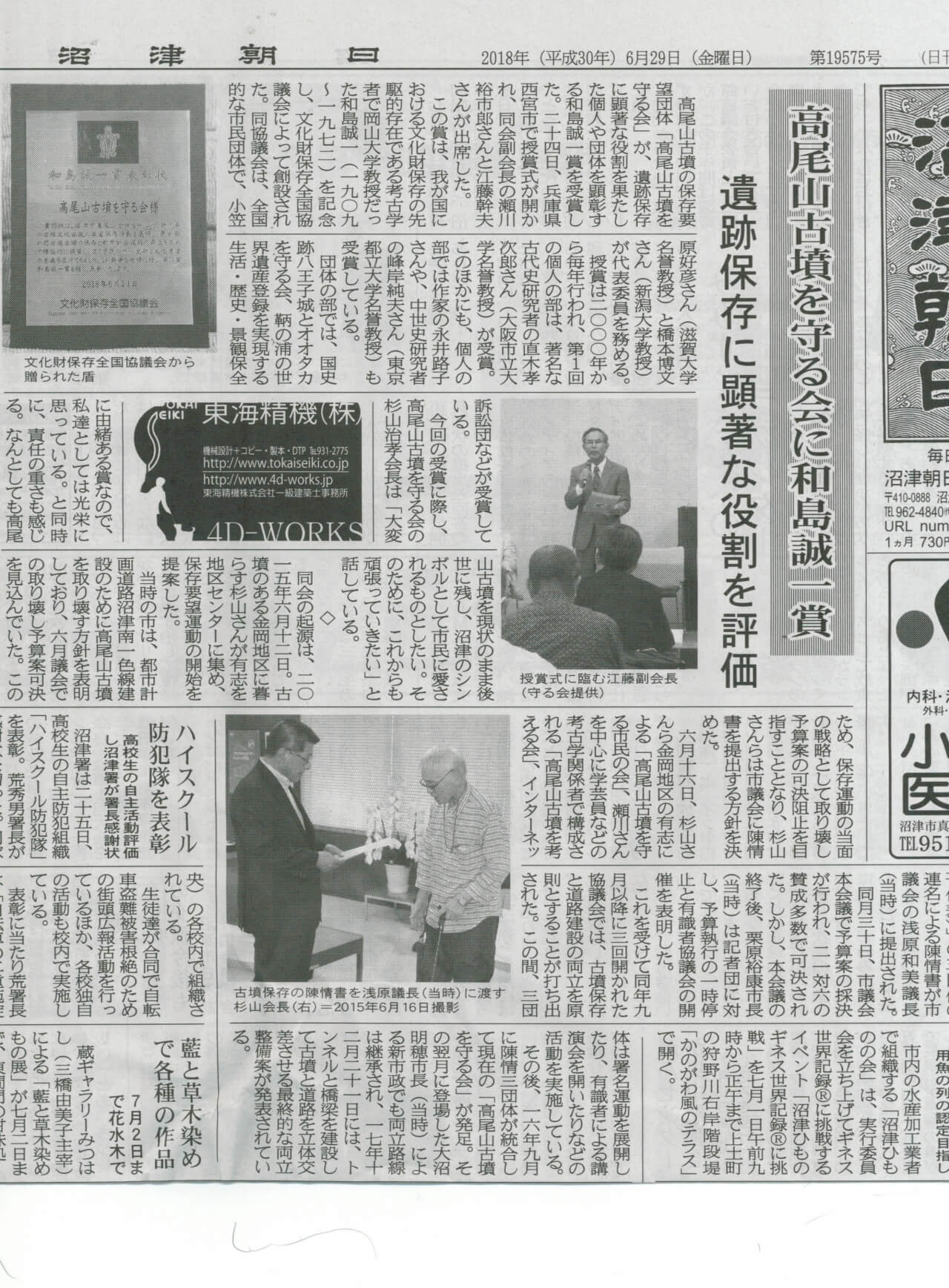

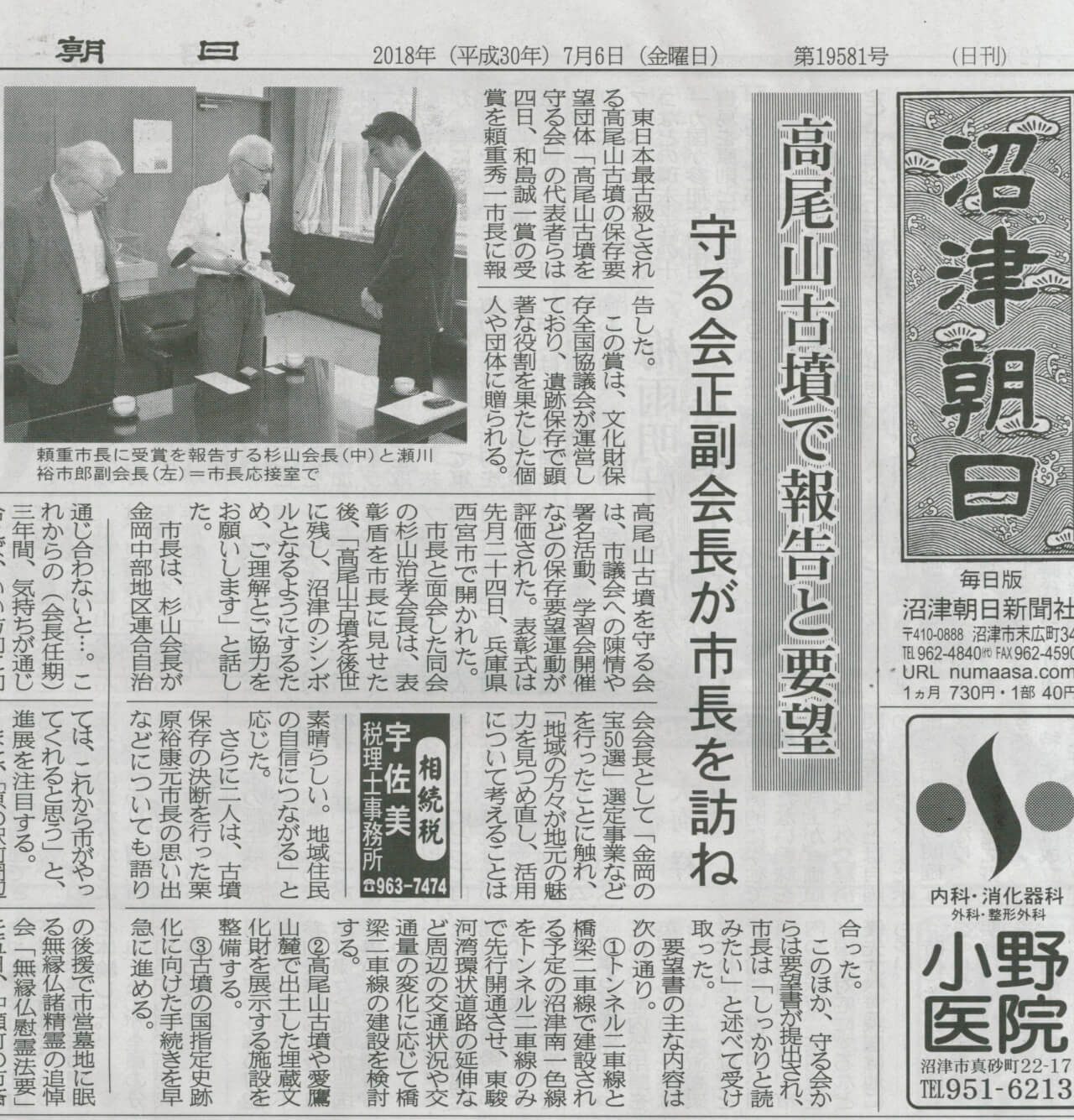

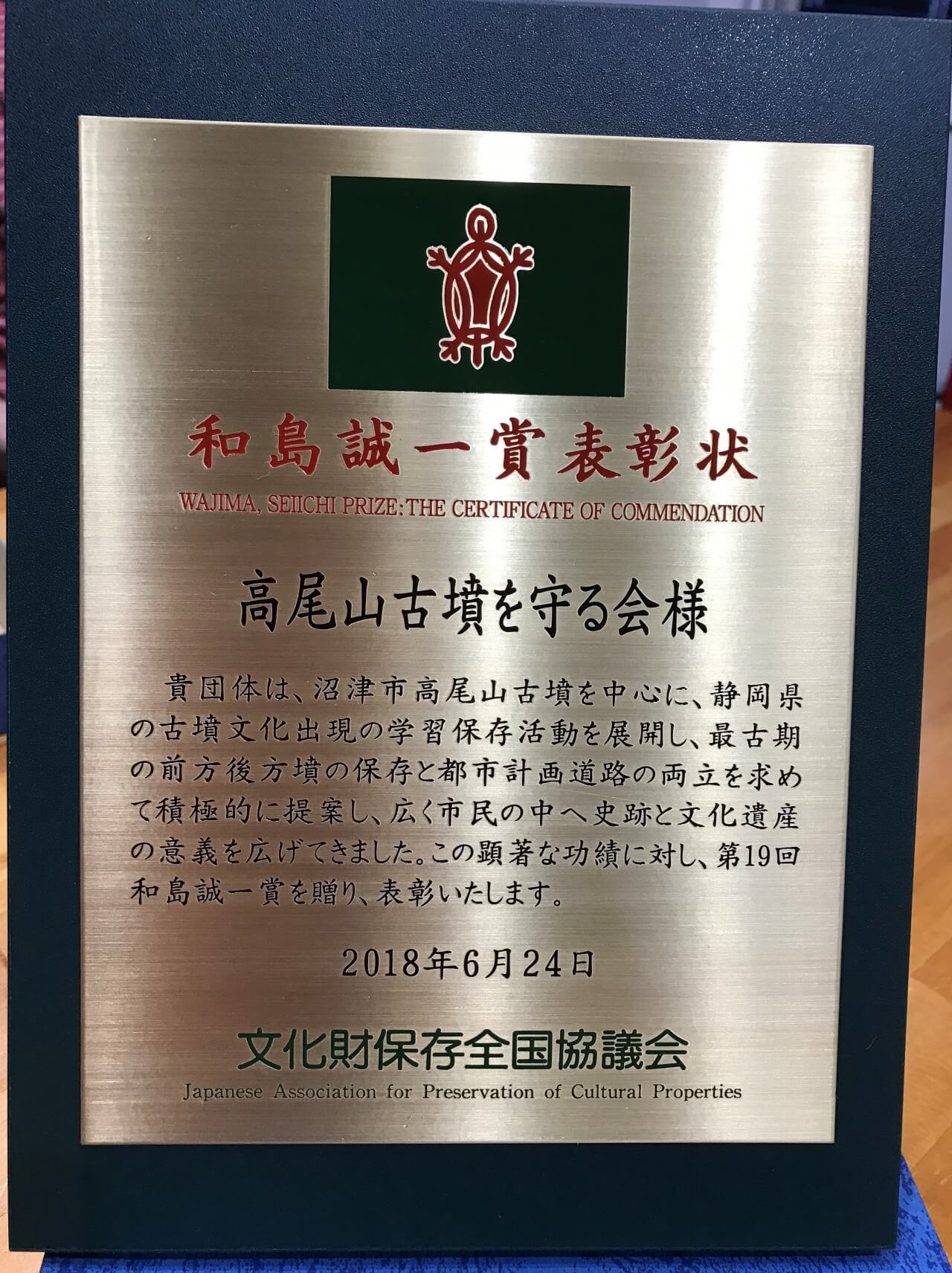

高尾山古墳と和島誠一賞

先日、市長に表敬訪問をして写真にある「和島誠一賞表彰状」の報告がされたと伺う。

この賞は2000年~行われ、毎年そうそうたる顔ぶれの方々が受賞されている大変由緒ある賞だということを関係者からも伺う。

2015年6月議会に高尾山古墳の調査費が計上され、取り壊しの予算は議会で可決された。にも拘らず、議会の可決直後に、当時の栗原市長は、予算執行の一時停止を表明した。

当初、関係者の誰もがこの古墳はなくなる運命だと思っていたし、その方向で進んでいた。

しかし、市民運動の盛り上がりと同時に水面下で本当に多くの著名な方が動いていた。その一人に歴史学者の磯田道史さんも、彼の著作の中にもこの高尾山古墳の経緯は書かれている。

この表彰状を見せて頂いた時には、当時のことを思い出して、またこうしてその時のことを忘れずにいて下さる方がいることに本当に胸に迫るものがあった。地道に誠実にやってきたことが報われた瞬間であった。

https://yamashita.fm/blog/2015/06/6378/

2018.06.05

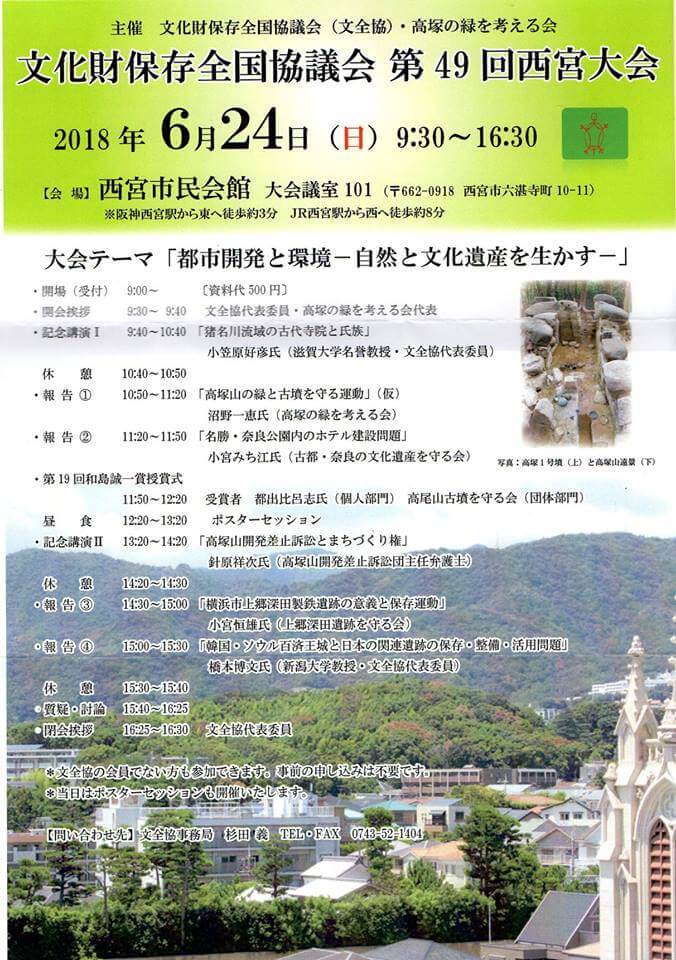

高尾山古墳を守る会の受賞

本年度 第19回和島誠一賞を受賞!!

「高尾山古墳を守る会」は団体部門で受賞者として選ばれました。

和島誠一賞は、2000年5月に設けられた賞です。文化財保存運動の先駆けをなし、また大きな足跡を残した考古学者・故和島誠一氏を記念した文化財保存の賞です。

和島氏は考古学に科学的精神を啓発され、文化財保護思想の普及を広く提起し、また積極的に実践を行ったことが高く評価されています。

文化財保存全国協議会では、このたび和島氏が遺された文化財保護思想の遺産に深く学びながら、21世紀に文化財保護、活用および普及がさらに飛躍的に発展するという期待を込めて、「和島誠一賞」を設け、遺跡保存に顕著な力を果たしている個人と団体を表彰しています。(画像クリック→拡大)

https://yamashita.fm/blog/2015/06/6378/

2015年6月議会に補正予算で道路事業費として5100万円が古墳埋蔵文化財発掘調査の費用として計上されていた。

行政側の当初の説明は単なる調査だということで、これは道路を作る為の予算だということだったが、、実はそうではなかった。調査は記録保存の「全面発掘」を名目に古墳を全て削って行く調査だった。削ってしまってから、もし何かが出てきてもそれは後の祭り。上から順番に削っていくので、道路の平面まで壊してしまうことが分かったのだが、その時点ではすでに古墳はなくなる方向で動いていた。

6月議会の補正予算の採決では、予算に賛成21:反対6で、この古墳は調査名目で消えてなくなる運命にあったのだが・・・

写真は補正予算案の採決の様子。

賛成のための議員21人は起立している。賛成多数で古墳調査費は可決したのだが、そのあとで、栗原市長は調査費の一時停止と有識者会議の開催を表明した。

それから事態は大きく方向転換をしていくことになったのだが、その過程において一筋縄ではいかなかった。

市民団体の粘り強い保存運動と歴史学者の磯田道史さんや全国の保存団体が動き、そして国交省が動き、保存の方向に大きく変化をしていくことになっていった。その経緯は後に磯田さんも本に書かれている。