山下ふみこオフィシャルブログ

2019.10.18

私立幼稚園が新制度に移行するか否か!

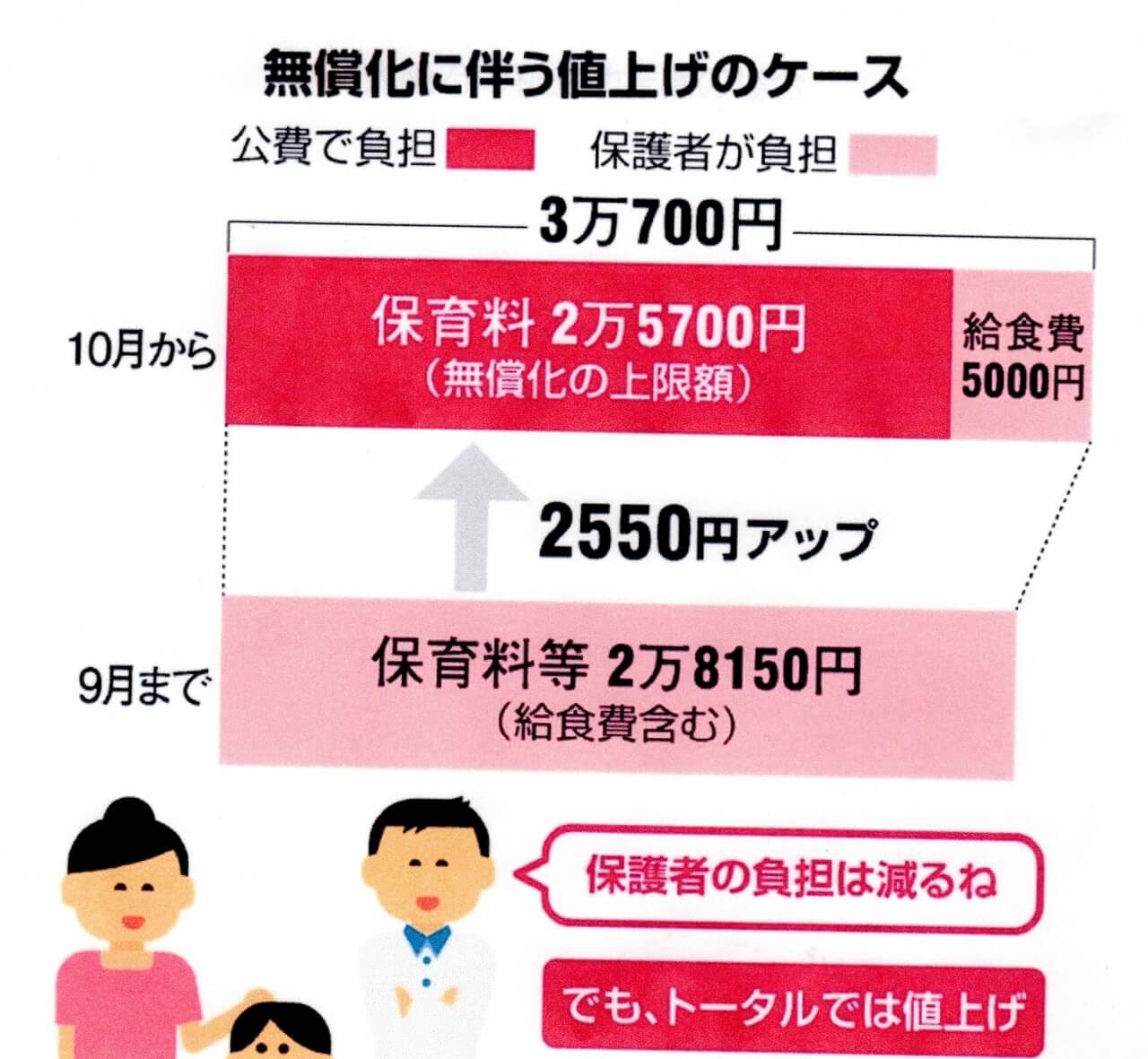

国は令和元年10月から幼児教育・保育の無償化を実施。

これまでの保育園は、給食費を含めたうえで、世帯の収入に応じて保育料を決定していたが、今後は3歳児クラス以上の保育料は無料。

幼稚園においても同様である。給食費は3 歳児クラス以上の給食費は無償化の対象とはせず、実費徴収。

★★一般質問の私のテーマ★★

「私立幼稚園の運営のあり方」について

少子化が進み、共働きが当たり前になっている昨今、私立幼稚園の運営は厳しい状況にある。新制度に伴う私立幼稚園の維持・向上について考えてみたい。

私立幼稚園にとって難しい重要な局面を迎えている。

子ども子育て新制度が2015年度からスタートして以来、私立幼稚園は3つの選択肢を迫られ、まさに今大きな分岐点が生じている。

1・認定こども園に移行

2・私立幼稚園のまま施設型給付による運営形態に移行

3・従来通りの私学振興助成法に基づく国県の補助を基本

この3つの選択肢のうち、どの道を選ぶのか、長年、幼児教育の多くを担ってきた園にとって重要な選択である。

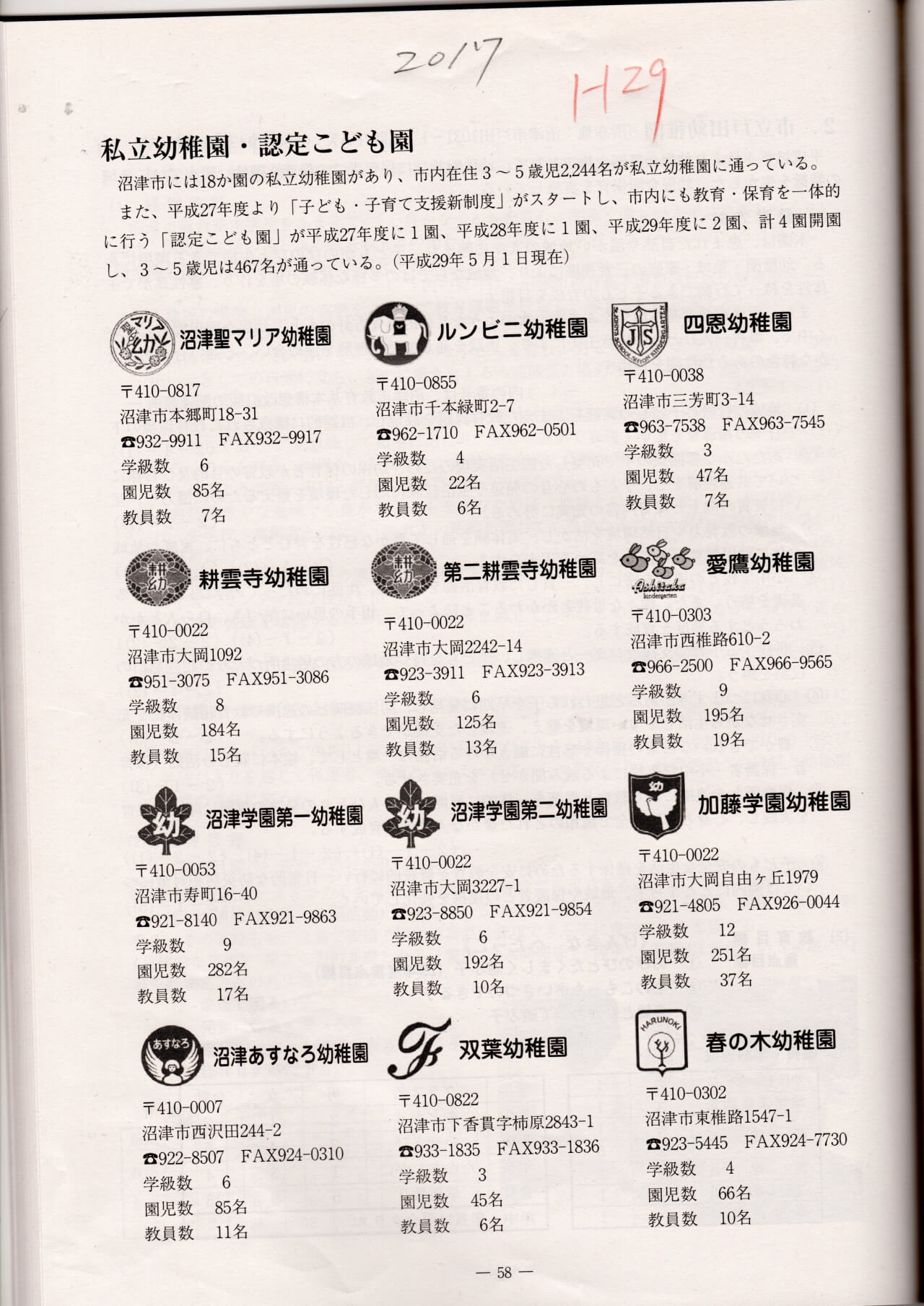

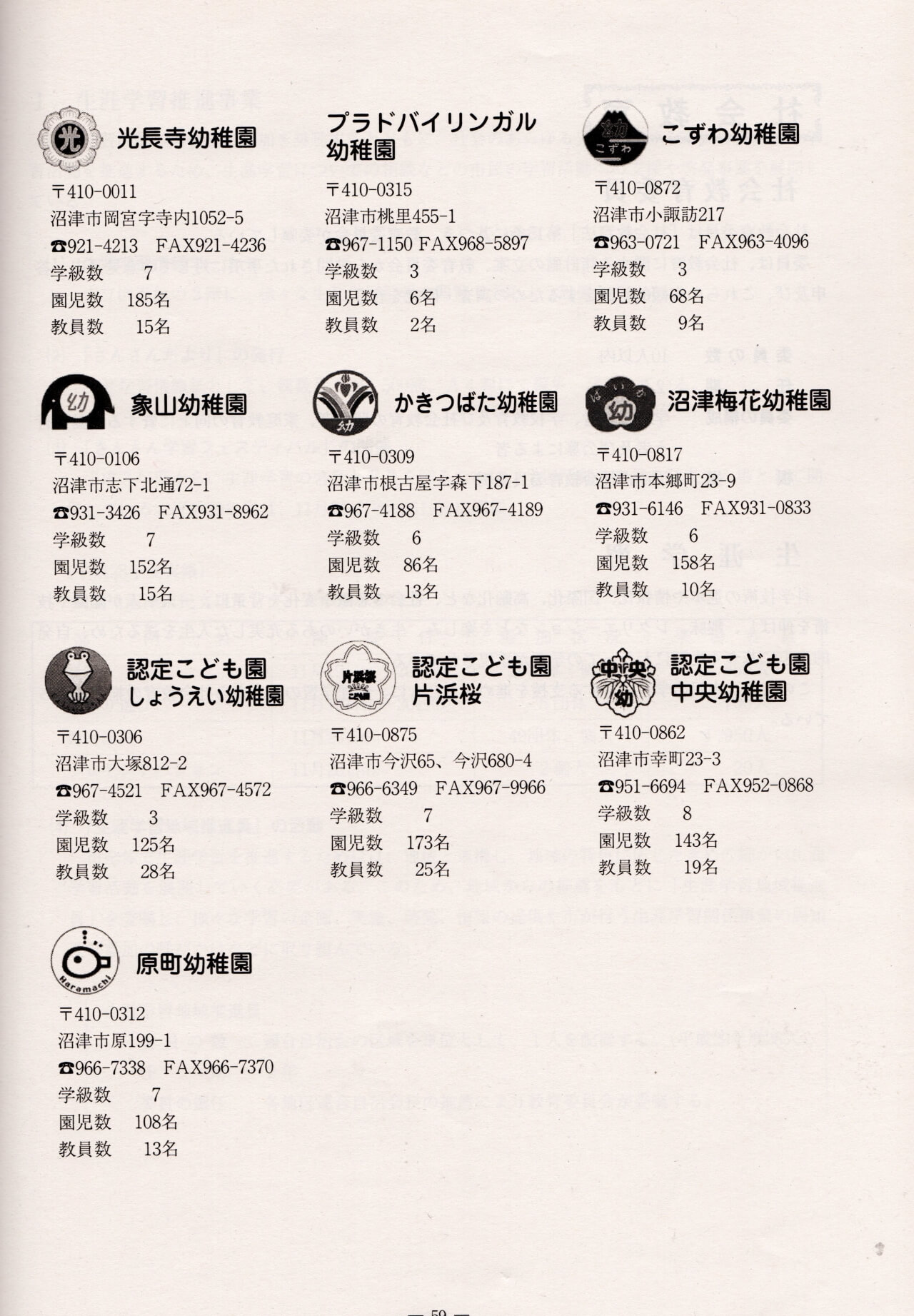

1)沼津市の現状と移行状況(私立幼稚園)

H27までは22園のうち、認定こども園に移行した園は8園、残り14園は現在、認定こども園への移行を検討中が5園、幼稚園のまま新制度へ移行を検討中は3園、未定が5園、移行予定なしが1園。

2)給食費は保護者負担(各園によって給食費に大差)

副食費(おかず):沼津市基準5500円(国4500円)

主食(米・パン)+副食=給食費は5000円~9700円の各園での大差

★★★★★私立幼稚園の新制度に移行するか否かは安定した運営を行うための分岐点★★★★★

3)新制度への移行に伴う質の高まり

国の目的は質を高めることが目的であり、教育環境の充実等、質の向上を図る各種給付の加算が設定される。その財源確保は国1/2、県1/4、市1/4を負担。(少なくても市は今までより財源の確保が必要になってくる)

新制度による施設型給付に移行しない私立幼稚園は、従来通り私立幼稚園教育支援事業費補助金の交付対象になる。

4)私学の存在意義たる自由な建学精神への影響

移行しても、自由な建学の精神や教育方針を左右するものではない。

↓下の資料はH16~H29年度まで「沼津の教育」に掲載されていた市内の私立幼稚園・認定こども園の一覧表

2019.10.18

平成30年度一般会計反対の理由

私が今回の決算審査で最も言いたかったこと!

なぜ、当局は本当のことを言わないのだろう。

なぜ、面と向かって真実と向き合わないのだろうか。

なぜ、その場限りの場当たり的な答弁ですり抜けようとするのだろうか。

なぜ、財政の厳しさへの基本認識を避けるのか。

この基本認識と基本姿勢なくして、沼津市の真実の姿は見えてこないのに・・・

私の一般質問でも取り上げてきましたように、この財政的な困難に至っている現実は、ことさら沼津市に限ったことではなく、むしろ全国傾向であると思われます。

したがって私は、沼津市の財政がより厳しくなったことをもって、単にそれだけの理由をもって、H30年度決算を反対する・・というつもりはありません。

私のこの反対討論の趣旨は、この財政の厳しさへの当局の基本認識が乏しいこと。これがまず大きな第一の理由です。

さらには、これに付随しますが、

その厳しくなっている現実に対し、これに正面から向き合おうとしない、その基本姿勢。これが第二の理由です。

その場限りの場当たり的な答弁ですり抜けようとすることには長けているとは思いますが。しかし、これは広く市民にとっての不幸であると言わざるをえません。

本来であれば、財政に厳しさへの基本認識により、大型事業ないし超大型事業を適切に見直していく。この基本姿勢が必要でしょう。

この、いま、最も必要な対応ができないのはなぜでしょうか。

それは「鉄道高架事業」があるがゆえに、財政厳しくとも「厳しい」と言えない。そのことに起因し、広く事業の見直しをしたくてもそれができない。健全な財政運営を維持できたと言わざる得ない、真実を語ることができない状況に、そのツケを誰よりも被るのは、ほかならぬ、それは市民でしょう。

このことが、私の反対討論の最大の趣旨です。

2019.10.18

一般会計の反対討論その3

さて、私の一般質問でも取り上げてきましたように、この財政的な困難に至っている現実は、ことさら沼津市に限ったことではなく、むしろ全国傾向であると、思われます。

したがって私は、沼津市の財政がより厳しくなったことをもって、単にそれだけの理由をもって、H30年度決算を反対する・・というつもりはありません。

私のこの反対討論の趣旨は、この財政の厳しさへの当局の基本認識が乏しいこと。これがまず大きな第一の理由です。

さらには、これに付随しますが、その厳しくなっている現実に対し、これに正面から向き合おうとしない、その基本姿勢。これが第二の理由です。

その場限りの場当たり的な答弁ですり抜けようとすることには長けているとは思いますが。しかし、これは広く市民にとっての不幸であると言わざるをえません。

本来であれば、財政に厳しさへの基本認識により、大型事業ないし超大型事業を適切に見直していく。この基本姿勢が必要でしょう。

この、いま、最も必要な対応ができないのはなぜでしょうか。それは「鉄道高架事業」があるがゆえに、財政厳しくとも「厳しい」と言えない。そのことに起因し、広く事業の見直しをしたくてもそれができない。健全な財政運営を維持できたと言わざる得ない、真実を語ることができない状況に、そのツケを誰よりも被るのは、ほかならぬ、それは市民でしょう。このことが、私の反対討論の最大の趣旨です

最後に昨今の自然災害による被害は地球の温暖化現象もあり、予想がつかないくらいの大きな被害に 繋がっています。

特に毎年のように襲来する大型台風は、もはやかつてないなどという状況ではなくなっています。

その点からも、まずは市民の命と財産を守るための地震津波対策をはじめとした自然災害対策をより重点的に進めていく必要があると考えます。

また、公共施設の老朽化対策も待ったなし で進めていかなければならないにもかかわらず、年々投資的経費を抑制していかなければ ならない財政状況の中にあって、基金の取り崩しに頼るような財政運営にも限界がきています。

低成長のこれからの時代改めて考えるべき契機になった30 年度決算ではなかったでしょうか。

以上をもって反対討論といたします。